Uno dei prossimi post dovrò dedicarlo di nuovo a fare una panoramica sull'avanzamento dei lavori. Intanto perché i nuovi lettori (sempre che ce ne siano) si facciano un'idea generale del "cantiere", e poi perché mi sono avanzate un po' di foto già pronte per essere pubblicate ma di difficile collocazione, riferendosi agli elementi più diversi. Comunque, per questa volta continuerò ad illustrare la costruzione del corpo d'angolo dell'edificio concentrandomi sul completamento della copertura.

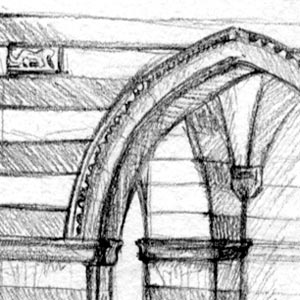

La millenaria tradizione costruttiva genovese (e ligure in generale) vuole che le coperture siano realizzate con lastre di ardesia più o meno quadrate, chiamate abbadini. Da non confondersi con gli abbaini, che pure giocano sullo stesso campo (il tetto), ma che sono elementi del tutto diversi (e infatti il correttore automatico mi segnala abbadini come errore, non essendo evidentemente istruito sulla terminologia architettonica zeneize - altro errore).

In parole povere: la copertura ad abbadini prevede la sovrapposizione di lastre di ardesia della misura media di 50x50cm per 5mm di spessore. Detta sovrapposizione, in ambito genovese è detta "tripla" in quanto ogni lastra risulta coperta per due terzi dalle file successive, come si vede nell'immagine qui accanto.

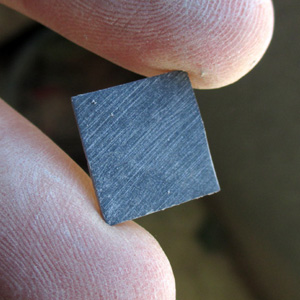

Ormai da tempo tengo da parte una serie di tavolette di ardesia molto sottili (poco più di 1 millimetro) acquistate per pochi spiccioli da una ditta ligure che si dedica alla produzione di oggetti in questa pietra. Le lastre dovranno essere ulteriormente assottigliate per adattarsi alla scala, ma questo sarà più semplice dopo il taglio dei pezzi. Certamente dovrò cercare un compromesso tra il realismo e la resa tecnica, perché rispettando le proporzioni corrette le tessere finali risulterebbero troppo fragili.

In conseguenza di questo, un primo compromesso devo trovarlo per quanto riguarda la composizione, che dopo aver effettuato qualche test passa da tripla a doppia. La sovrapposizione di tre lastre, infatti, darebbe come risultato uno spessore eccessivo rispetto a quello di un tetto normale.

Per la produzione degli abbadini a partire dalle lastre di ardesia inizio disegnando a matita un reticolo con una maglia di circa 13mm. Vado a occhio, quindi non tutte le tessere sono perfettamente quadrate e comunque andranno rifinite una a una prima della posa.

Successivamente ripasso il reticolo con il disco diamantato del Dremel, incidendo il profilo delle tessere senza tagliare la lastra in tutto il suo spessore. Per eseguire un taglio dritto utilizzo come guida un listello di ardesia, già che con il righello metallico salterebbero scintille ovunque.

Una volta terminata l'incisione procedo al distacco delle tessere per strisce, aiutandomi con lo stesso listello per fare leva ed evitare la rottura irregolare dei pezzi. Qualche vittima c'è lo stesso, ma in generale l'ardesia già parzialmente incisa si spezza regolarmente lungo le linee prestabilite.

Le tessere la cui misura è inferiore a quella utile per essere usate come abbadini vengono messe da parte e torneranno utili per riempire gli angoli lungo la linea di displuvio.

Tutte le altre vanno ancora rifilate lungo i bordi e assottigliate sfregandole sulla solita carta abrasiva a grana grossa. Un lavoro di pazienza che però dà ottimi risultati e serve pure ad evitare la crescita eccessiva delle unghie.

Non ho ancora realizzato abbastanza tessere da coprire tutto il tetto, ma alla lunga il lavoro risulta un po' monotono e ho voglia di iniziare a collocare i miei abbadini. Decido quindi di passare alla fase successiva, che però necessita di qualche intervento preliminare.

Sul tavolato ancora intonso, traccio a matita la linea lungo la quale dovrò collocare le strutture di sostegno per il muretto d'attico. La copertura infatti presenterà anche questa caratteristica, tipica della maggior parte dei tetti genovesi, e che ha la funzione di evitare la caduta troppo impetuosa delle acque piovane lungo tutto il perimetro (ricordo per chi non lo sapesse che nel '300 le case non erano dotate di grondaie metalliche, cosa che apparirà in tempi più moderni).

Quelli che nei tetti reali sono paletti di ferro inseriti nella muratura per ancorare il muretto, nel mio caso saranno vecchi chiodi senza testa, incollati all'interno di fori realizzati con il mini-trapano.

Bene, finalmente è giunto il momento di iniziare la posa! E qui arriva il bello...

Sarà l'emozione del momento, sarà che non avevo la documentazione sotto gli occhi o che mentre lavoravo stavo ascoltando qualche podcast particolarmente interessante... Fatto sta che dopo tanta teoria, appena passo alla posa pratica commetto subito il primo errore. Il colmo è che quando mi accorgo che c'è qualcosa che non va, riesco a rimediare (nel modo che vedremo) ma non capisco realmente dove sta il problema. Me ne accorgerò soltanto mesi dopo, rielaborando le foto scattate durante la costruzione,. A quel punto sarà davvero troppo tardi per intervenire, anche perché il tetto è quasi finito e nonostante questa svista il risultato è più che buono.

Ma andiamo con ordine. Ecco qui di seguito la posa dei primi abbadini perimetrali.

Notate qualcosa di strano? Sembra tutto a posto, vero?

Però, se andate a rivedere lo schema in apertura di questo post, vedrete che le lastre della prima fila dovrebbero essere più piccole delle successive, che vanno a coprirle interamente in modo che ogni porzione del tetto sia protetto da tre strati di ardesia. In questo caso gli strati sarebbero due, ma con la prima fila collocata in questo modo il bordo del tetto risulta coperto da un'unica lastra, almeno nella metà inferiore.

Questo crea un problema di resistenza, in quanto il bordo, che è una delle parti che più esposte e facilmente soggette a usura, risulta decisamente fragile. Si crea però anche un problema pratico durante la posa, perché essendo la prima lastra aderente al tavolato, non segue la stessa diagonale delle successive, che avranno una pendenza leggermente minore.

Bene. Me ne accorgo quasi subito e "risolvo" rapidamente il problema sollevando la prima striscia (fortunatamente la colla è ancora fresca) ed inserendo tra l'ardesia e il tavolato un fil di ferro sottile che poi ritirerò a lavoro concluso.

Questo effettivamente corregge l'inclinazione degli abbadini, ma non risolve l'errore di base.

Potrei ancora inserire delle tessere più piccole al di sotto della prima fila, ma come ho detto, sul momento non riesco a mettere a fuoco la causa precisa di questa irregolarità. Vorrà dire che, come in altre occasioni, farò tesoro della lezione appresa e la metterò in pratica nella copertura del terzo piano, che sarà molto più estesa di questa. Nel frattempo, non faccio parola della faccenda con il committente e spero che il bordo non ceda alla prima grandinata.

Tutto sommato, da qui in poi la posa procede decisa. Stavo per scrivere "spedita" ma in realtà per coprire tutta la superficie ci vogliono parecchie ore di lavoro, distribuite su più giornate. Inoltre, come prova inequivocabile della mia curiosità e della fretta che ho di vedere l'effetto finale, inizio a collocare la terza striscia ancora prima di finire la seconda. Un'assoluta mancanza di professionalità.

Ah, brutta cosa la fretta.

Ora ad esempio, potrei caricare il resto delle foto (che sono già pronte) e mostrarvi subito il risultato finale del lavoro. Ma poi dove va a finire il gusto dell'attesa? Invece direi che chiudo qui questo post e vi do appuntamento al prossimo tra una settimana, un mese o magari un anno.

Se intanto volete dare un'occhiata allo stato attuale della Domus e seguire le fasi di lavorazione, vi consiglio di seguirla su Facebook o su Instagram, dove le anteprime e i "dietro le quinte" non mancano mai. E se oltre a dare un'occhiata volete partecipare attivamente al progetto, da qualche settimana avete la possibilità di diventare "mecenati" della Domus tramite la piattaforma di Patreon. Con una sottoscrizione di 2$ (1,77€) potete scaricarvi ogni mese il contenuto di questo ed altri articoli in comodi file .pdf (in italiano, spagnolo e inglese) e vedere il vostro nome - con eventuale link - sul Patron's Wall insieme a quello degli altri mecenati.

Ci sono anche altre novità in cantiere, ma di queste ne parleremo più avanti. Ricordate, la fretta è cattiva consigliera (e ne avete appena avuto una prova!).

Se vedemmo!

MATERIALI:

ardesia, colla bianca, chiodi in ferro, fil di ferro (provvisorio)

STRUMENTI:

tenaglie, pinzette, carta abrasiva, matita, righello, Dremel con disco da taglio e punta diamantata

MISURE (in mm):

abbadini: 13x13x1

La millenaria tradizione costruttiva genovese (e ligure in generale) vuole che le coperture siano realizzate con lastre di ardesia più o meno quadrate, chiamate abbadini. Da non confondersi con gli abbaini, che pure giocano sullo stesso campo (il tetto), ma che sono elementi del tutto diversi (e infatti il correttore automatico mi segnala abbadini come errore, non essendo evidentemente istruito sulla terminologia architettonica zeneize - altro errore).

In parole povere: la copertura ad abbadini prevede la sovrapposizione di lastre di ardesia della misura media di 50x50cm per 5mm di spessore. Detta sovrapposizione, in ambito genovese è detta "tripla" in quanto ogni lastra risulta coperta per due terzi dalle file successive, come si vede nell'immagine qui accanto.

Ormai da tempo tengo da parte una serie di tavolette di ardesia molto sottili (poco più di 1 millimetro) acquistate per pochi spiccioli da una ditta ligure che si dedica alla produzione di oggetti in questa pietra. Le lastre dovranno essere ulteriormente assottigliate per adattarsi alla scala, ma questo sarà più semplice dopo il taglio dei pezzi. Certamente dovrò cercare un compromesso tra il realismo e la resa tecnica, perché rispettando le proporzioni corrette le tessere finali risulterebbero troppo fragili.

In conseguenza di questo, un primo compromesso devo trovarlo per quanto riguarda la composizione, che dopo aver effettuato qualche test passa da tripla a doppia. La sovrapposizione di tre lastre, infatti, darebbe come risultato uno spessore eccessivo rispetto a quello di un tetto normale.

Per la produzione degli abbadini a partire dalle lastre di ardesia inizio disegnando a matita un reticolo con una maglia di circa 13mm. Vado a occhio, quindi non tutte le tessere sono perfettamente quadrate e comunque andranno rifinite una a una prima della posa.

Successivamente ripasso il reticolo con il disco diamantato del Dremel, incidendo il profilo delle tessere senza tagliare la lastra in tutto il suo spessore. Per eseguire un taglio dritto utilizzo come guida un listello di ardesia, già che con il righello metallico salterebbero scintille ovunque.

Una volta terminata l'incisione procedo al distacco delle tessere per strisce, aiutandomi con lo stesso listello per fare leva ed evitare la rottura irregolare dei pezzi. Qualche vittima c'è lo stesso, ma in generale l'ardesia già parzialmente incisa si spezza regolarmente lungo le linee prestabilite.

Le tessere la cui misura è inferiore a quella utile per essere usate come abbadini vengono messe da parte e torneranno utili per riempire gli angoli lungo la linea di displuvio.

Tutte le altre vanno ancora rifilate lungo i bordi e assottigliate sfregandole sulla solita carta abrasiva a grana grossa. Un lavoro di pazienza che però dà ottimi risultati e serve pure ad evitare la crescita eccessiva delle unghie.

Non ho ancora realizzato abbastanza tessere da coprire tutto il tetto, ma alla lunga il lavoro risulta un po' monotono e ho voglia di iniziare a collocare i miei abbadini. Decido quindi di passare alla fase successiva, che però necessita di qualche intervento preliminare.

Sul tavolato ancora intonso, traccio a matita la linea lungo la quale dovrò collocare le strutture di sostegno per il muretto d'attico. La copertura infatti presenterà anche questa caratteristica, tipica della maggior parte dei tetti genovesi, e che ha la funzione di evitare la caduta troppo impetuosa delle acque piovane lungo tutto il perimetro (ricordo per chi non lo sapesse che nel '300 le case non erano dotate di grondaie metalliche, cosa che apparirà in tempi più moderni).

Quelli che nei tetti reali sono paletti di ferro inseriti nella muratura per ancorare il muretto, nel mio caso saranno vecchi chiodi senza testa, incollati all'interno di fori realizzati con il mini-trapano.

Bene, finalmente è giunto il momento di iniziare la posa! E qui arriva il bello...

Sarà l'emozione del momento, sarà che non avevo la documentazione sotto gli occhi o che mentre lavoravo stavo ascoltando qualche podcast particolarmente interessante... Fatto sta che dopo tanta teoria, appena passo alla posa pratica commetto subito il primo errore. Il colmo è che quando mi accorgo che c'è qualcosa che non va, riesco a rimediare (nel modo che vedremo) ma non capisco realmente dove sta il problema. Me ne accorgerò soltanto mesi dopo, rielaborando le foto scattate durante la costruzione,. A quel punto sarà davvero troppo tardi per intervenire, anche perché il tetto è quasi finito e nonostante questa svista il risultato è più che buono.

Ma andiamo con ordine. Ecco qui di seguito la posa dei primi abbadini perimetrali.

Notate qualcosa di strano? Sembra tutto a posto, vero?

Però, se andate a rivedere lo schema in apertura di questo post, vedrete che le lastre della prima fila dovrebbero essere più piccole delle successive, che vanno a coprirle interamente in modo che ogni porzione del tetto sia protetto da tre strati di ardesia. In questo caso gli strati sarebbero due, ma con la prima fila collocata in questo modo il bordo del tetto risulta coperto da un'unica lastra, almeno nella metà inferiore.

Questo crea un problema di resistenza, in quanto il bordo, che è una delle parti che più esposte e facilmente soggette a usura, risulta decisamente fragile. Si crea però anche un problema pratico durante la posa, perché essendo la prima lastra aderente al tavolato, non segue la stessa diagonale delle successive, che avranno una pendenza leggermente minore.

Bene. Me ne accorgo quasi subito e "risolvo" rapidamente il problema sollevando la prima striscia (fortunatamente la colla è ancora fresca) ed inserendo tra l'ardesia e il tavolato un fil di ferro sottile che poi ritirerò a lavoro concluso.

Questo effettivamente corregge l'inclinazione degli abbadini, ma non risolve l'errore di base.

Potrei ancora inserire delle tessere più piccole al di sotto della prima fila, ma come ho detto, sul momento non riesco a mettere a fuoco la causa precisa di questa irregolarità. Vorrà dire che, come in altre occasioni, farò tesoro della lezione appresa e la metterò in pratica nella copertura del terzo piano, che sarà molto più estesa di questa. Nel frattempo, non faccio parola della faccenda con il committente e spero che il bordo non ceda alla prima grandinata.

Tutto sommato, da qui in poi la posa procede decisa. Stavo per scrivere "spedita" ma in realtà per coprire tutta la superficie ci vogliono parecchie ore di lavoro, distribuite su più giornate. Inoltre, come prova inequivocabile della mia curiosità e della fretta che ho di vedere l'effetto finale, inizio a collocare la terza striscia ancora prima di finire la seconda. Un'assoluta mancanza di professionalità.

Ah, brutta cosa la fretta.

Ora ad esempio, potrei caricare il resto delle foto (che sono già pronte) e mostrarvi subito il risultato finale del lavoro. Ma poi dove va a finire il gusto dell'attesa? Invece direi che chiudo qui questo post e vi do appuntamento al prossimo tra una settimana, un mese o magari un anno.

Se intanto volete dare un'occhiata allo stato attuale della Domus e seguire le fasi di lavorazione, vi consiglio di seguirla su Facebook o su Instagram, dove le anteprime e i "dietro le quinte" non mancano mai. E se oltre a dare un'occhiata volete partecipare attivamente al progetto, da qualche settimana avete la possibilità di diventare "mecenati" della Domus tramite la piattaforma di Patreon. Con una sottoscrizione di 2$ (1,77€) potete scaricarvi ogni mese il contenuto di questo ed altri articoli in comodi file .pdf (in italiano, spagnolo e inglese) e vedere il vostro nome - con eventuale link - sul Patron's Wall insieme a quello degli altri mecenati.

Ci sono anche altre novità in cantiere, ma di queste ne parleremo più avanti. Ricordate, la fretta è cattiva consigliera (e ne avete appena avuto una prova!).

Se vedemmo!

MATERIALI:

ardesia, colla bianca, chiodi in ferro, fil di ferro (provvisorio)

STRUMENTI:

tenaglie, pinzette, carta abrasiva, matita, righello, Dremel con disco da taglio e punta diamantata

MISURE (in mm):

abbadini: 13x13x1