vivelewestern

Signer mon livre d'or Faire connaître mon blog Me contacter par mail Flux RSS

Thèmesaffiche air amis amour annonce bande belle blog bonne cadre center cheval

Rechercher- · chaussures fugitive

- · goumandturfcentebiog

- · colectededons turf

- · turf chaussures

- · turf

- · degaine.com/duel dans la sierra

- · vivelewestern

- · french knickers

- · visionnaire du quinte

- · abonnes vip et abonnes simple 13/03/2018

mehganelessonn efitpeutainfit eputaebfztsoit a

Par Anonyme, le 03.04.2023

mehgabeveuxlul u1ifimoutainle ssoneluroveggo ldrmogolitonsa la

Par Anonyme, le 03.04.2023

mamaveuxpaopit abiymangerpome nrtpaquedonebi ybitdonemanger tizrzpetiviole pakiolehcetpmb erilepzvioledo neman

Par Anonyme, le 03.04.2023

fanymainlulude wifilessonnelu luqulmendenute lababoilequcha ttebrzchasseme nspnoirturever t

Par Anonyme, le 03.04.2023

lessonebaincaf atdsnegronrouz lzficzknegreou cafatdrgonegor ilesystacipion singedpenget

Par Anonyme, le 03.04.2023

· LES COLLINES DE LA TERREUR : Bronson justicier du désert

· LA HORDE SAUVAGE OU LES DELICES DE L’EUTHANASIE DE MASSE

· SERAPHIM FALLS : PIERCE BROSNAN vs. LIAM NEESON

· Un Colt pour une corde : dernier western de l'impecc' Peck

· LA COLLINE DES POTENCES : UN GRAND COOPER DE PLUS

· Une introduction au western américain

· LA CONQUETE DE L'OUEST : LE WESTERN EN MODE CINERAMA

· LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE : chef d'œuvre à réhabiliter

· Le Trésor du Pendu : une pépite à redécouvrir

· COUP DE FOUET EN RETOUR : UN WIDMARK NERVEUX A SOUHAIT !

· LE DUEL DES HEROS : DERNIER ROUND POUR DOUGLAS ET COBURN

· LA BRIGADE DU TEXAS : KIRK DOUGLAS REALISATEUR SARCASTIQUE

· VALDEZ : « 100 $ pour un shérif » à la mode Burt Lancaster

· CONVOI DE FEMMES : L’AMOUR EST DANS LA PRAIRIE POUR WELLMAN

· LE FILS DU DESERT : Les Rois Mages version John Ford

Statistiques

Date de création : 16.07.2012

Dernière mise à jour :

16.11.2024

205 articles

L’HOMME DE LA SIERRA : QUAND BRANDO DÉGAINAIT SANS Y CROIRE

L’Homme de la sierra (The Appaloosa)

Sidney J. Furie – 1966

Enthousiasmé à l’idée de tourner avec Marlon Brando, le réalisateur canadien Sidney J. Furie avait commencé par déclarer à sa star : « J’attends vraiment beaucoup de ce film » ; l’acteur d’Un tramway nommé désir avait répondu, vaguement narquois : « Pourquoi ? Nous n’avons pas de scénario ».

Sidney J. Furie ne le savait pas encore, mais cet échange préfigurait ce que serait le tournage de son premier film américain : mouvementé, angoissant et même décevant.

Quand il accepte ce projet de l’Universal, studio avec lequel il est alors sous contrat, Brando est dans le creux de la vague ; il vient d’essuyer plusieurs échecs répétés au box-office avec La Vengeance aux deux visages, un western qu’il a réalisé (après avoir remercié Stanley Kubrick), Les Révoltés du Bounty, Le Vilain Américain, Morituri (un film de guerre réalisé par l’Allemand Bernhard Wicki)…

Le pitch de L’Homme de la sierra, dont le titre américain est autrement plus explicite, The Appaloosa, raconte les tribulations d’un personnage déterminé à rentrer en possession du cheval qu’on lui a volé. Cavalier hirsute surgissant du passé (il porte une veste élimée d’officier confédéré), Brando est pourtant résolu, au début du film, à mener une vie paisible, quatre ans après la fin de la guerre qui a opposé le Nord au Sud des États-Unis.

Fletcher (aussi appelé Mateo), son personnage, se confesse volontiers : « J’ai tué un tas de gens », raconte-t-il, « mais les hommes que j’ai tués, il fallait les tuer. La plupart, je les ai tués à la guerre ». Sa tranquillité est presque aussitôt compromise par une jeune Mexicaine, Trini, fiancée à un redoutable pistolero, Chuy, incarné par John Saxon.

La belle vénéneuse raconte à Chuy que Fletcher a tenté de la forcer dans l’église… en espérant certainement que les deux hommes s’entretuent, ce qui lui permettrait de se délier d’une union fatale. Ni une ni deux, Chuy part au contact de Fletcher pour lui demander des comptes.

En remontant sur son cheval, loin d’avoir été ébranlé par les menaces, Brando prévient à son tour : « La prochaine fois, appuyez sur la gâchette. Sinon vos pistoleros auront du mal à ramasser tous vos abattis ».

La suite, cependant, montre plutôt un Brando vulnérable dans la confrontation. Alors qu’il souhaitait créer un ranch pour élever des poulains, Fletcher nourrit un appétit de vengeance et part à la recherche de son appaloosa, volé par Chuy. L’homme est entêté mais finalement peu habile ; ayant pénétré dans la maison de Chuy, il est presque aussitôt capturé. « Bienvenu Senor Gringo ! Nous vous attendions ! ».

Fletcher joue d’abord les bravaches (« Si je ne repars pas avec cet étalon, je ne repartirais pas sans lui »), avant de devoir relever un défi très périlleux : affronter Chuy dans un bras de fer qui peut se conclure par une morsure de scorpion, savamment positionné sur la table qui scelle la confrontation… Fletcher plie et il est piqué, mais il s’empresse d’ouvrir sa plaie avec un tesson de bouteille pour en chasser le venin. Jeté dans une église désaffecté, il est secouru par la fiancée mexicaine qui lui avait nui un peu plus tôt.

Sous la protection de l’Américain, elle a encore l’espoir de parvenir à fuir Chuy. Le pacte est scellé. La transformation de Fletcher se produit alors : désormais, c’est lui qui donnera le tempo, comme s’il avait recouvré à la fois ses forces et son instinct de prédateur.

Peut-être cette « résurrection » du guerrier s’explique-t-elle du fait que l’homme a été poussé à bout, acculé dans ses retranchements… Ainsi abat-il deux hommes de main de Chuy lancés à ses trousses, après sa fuite avec Trini.

L’inévitable duel final avec le pistolero joué par John Saxon aura lieu dans un paysage enneigé. Brando, visiblement épaissi (il avait promis au réalisateur de faire un régime et perdre dix kilos, tout en s’empiffrant copieusement pendant le tournage), ajuste un tir salvateur, à l’aveugle, à travers les sapins, seulement guidé par la boucle de ceinture de Chuy qui brille au soleil.

Si L’Homme de la sierra s’avère plaisant à regarder, bien photographié par Russell Metty (un maître, habitué des films de Sirk, qui a signé, entre autres, l’image de La Soif du mal de Welles, des Sentiers de la gloire et de Spartacus), force est de constater que ce western n’apporte pas grand-chose au genre.

Les angles de prises de vues bizarres qu’affectionnait Sidney J. Furie ne sont pas mémorables et ne placent pas le film dans le sillage des westerns italiens qui faisaient florès à l’époque.

Sans doute l’ambiance délétère du tournage, pourri par un Brando volontiers odieux, tantôt exigeant (récrivant ses dialogues) ou au contraire détaché (car occupé à réceptionner des flopées de conquêtes livrées par avion sur le tournage en Utah), y a-t-elle concouru.

Au final, le film se solde par un nouvel échec commercial pour la star en déclin, et des critiques assassines, comme celle de la redoutable Pauline Kael[1], qui concédait quand même que Brando restait « le plus excitant de tous les comédiens du cinéma américain[2] ».

Christophe LECLERC

[1] Pauline Kael, « Wrong Turns », dans The New Yorker, 24 septembre 1966 : « Pauvre Marlon Brando ! Le voilà coincé dans un autre navet… L’échec du film est garanti quand on voit la performance étrange de M. Brando en héros, et la mise en scène tout aussi étrange de Sidney J. Furie. Ce n’est pas la première fois que M. Brando nous offre sa version caricaturale du solitaire déterminé aux paupières lourdes et à la bouche ouverte comme s’il souffrait d’une infection buccale. »

[2] Pauline Kael, « Marlon Brando : An American Hero », Atlantic Monthly, mars 1966.

QUAND LE CLAIRON SONNERA, STERLING HAYDEN FORT HÉROS D’ALAMO

Tourné en extérieurs au Texas en 1955 pour Republic Pictures par Frank Lloyd dont ce sera l’ultime long métrage (réalisateur de la version 1935 des Révoltés du Bounty avec Gable et Laughton), The Last Command alias Quand le clairon sonnera retrace un épisode bien connu de l’histoire des Etats-Unis : le siège de Fort Alamo.

Située au Texas en 1836, l’action met en scène le géant Sterling Hayden débarquant à cheval dans une bourgade tenue en coupe réglée par l’armée mexicaine. Un climat de suspicion plane sur l’endroit et notamment au sein d’une auberge où Hayden dévoile son identité au détour d’une algarade : il n’est autre que le fameux Jim Bowie, venu se joindre à ceux qui complotent (aux dires des partisans du général Santa Ana campé par J. Carrol Naish) pour fédérer la résistance en vue de libérer le Texas pour en faire un état indépendant du Mexique.

Avec également Richard Carlson dans le rôle du colonel Travis et Arthur Hunnicutt dans celui de Davy Crockett, mais aussi Ernest Borgnine (qui venait de tourner Johnny Guitar avec Hayden mais également Vera Cruz, Un homme est passé et Marty qui lui vaudra l’année suivante l’Oscar du meilleur acteur), Jim Davis (futur patriarche éphémère de la famille Ewing dans la série Dallas) et Slim Pickens, sans oublier la frémissante Anna Maria Alberghetti (qui gagna par la suite ses galons de star à Broadway) qui semble en pincer pour Hayden, la distribution ne manque pas de visages familiers autour de la vedette qui enchaine cette année-là pas moins de six tournages dont Top Gun, La Loi du plus fort et Pavillon de combat ; ce western s’inscrivant dans sa filmographie entre Johnny Guitar et L’Ultime Razzia de Kubrick.

Provoqué en duel par Borgnine (auquel il suffit d’un gros plan et d’une poignée de répliques pour s’imposer face caméra) qui entend se mesurer à lui au couteau pour se forger sa propre légende (et quel couteau ! le Bowie’s Knife étant passé à la postérité comme une lame d’anthologie longue de 20 à 30cm), Hayden blesse sérieusement son hargneux adversaire avant d’être ensuite interpellé par les hommes de Santa Ana qui s’avère être une vieille connaissance, pour ne pas dire un ami qu’il qualifie d’ancien bras droit.

Il apprend alors de sa bouche le décès de sa femme et de ses enfants emportés par une épidémie, ce qui l’affecte comme on s’en doute et le rend d’autant plus déterminé à rejoindre le clan des rebelles à l’autorité mexicaine malgré la main tendue par le général qui tente de négocier une sorte de paix des braves tout en étant prêt au combat.

Et c’est les armes à la main que Hayden affronte ensuite les soldats de Santa Ana, plantant son fameux couteau dans le ventre de l’un d’entre eux après un lancer appuyé, au détour d’une séquence animée, précédant une belle poursuite à cheval dans le désert sur les traces de Borgnine devenu à présent un allié de Bowie.

Entrecoupant ces passages mouvementés de scènes dialoguées entre membres de la rebellion, voire d’une séquence chantée mettant en valeur la voix de rossignol de l’héroïne féminine, la mise en scène très classique de Lloyd (épaulé parait-il par William Witney, grand faiseur de serials s’il en fût) portée par les accords du grand Max Steiner rend l’ensemble plaisant.

D’évidence, on se focalise sur le morceau de bravoure final à venir, quand convergent vers le Fort Alamo les protagonistes de ce baroud d’honneur dans l’attente des escouades de l’armée de Santa Ana, ponctuée d’un baiser passionné entre Hayden et sa prétendante à laquelle il finit par déclarer sa flamme.

Moins spectaculaire que la version qu’en livrera John Wayne cinq ans plus tard avec Richard Widmark dans le rôle tenu par Hayden, celle de Lloyd tournée avec d’évidence moins de moyens ne manque cependant pas de panache lors des charges mexicaines sur le fortin, même si pour le coup la fin de Bowie/Hayden s’avère moins spectaculaire que celle de Borgnine, lequel se bat comme un beau diable avant de succomber, submergé par le trop plein de vagues des assaillants, à l’instar de celle que lui réservera Peckinpah dans La Horde Sauvage.

Affaibli, terré dans un recoin du fort, Bowie doit s’accrocher à une lanterne pour tenir debout et embrocher quelques mexicains de sa seule main libre, avant de tomber pareillement sous les coups de ses adversaires, colosse vaincu par la loi du nombre.

Seules les femmes du Fort Alamo échapperont à l’hallali, dont Anna Maria Alberghetti promise à une romance par défaut avec le messager dépêché par Bowie pour prévenir le général Houston de cette défaite mémorable, passée à la postérité comme une presque victoire, préfigurant celle de San Jacinto que remportera Houston contre Santa Ana en avril 1836, militant ensuite pour le rattachement effectif du Texas aux États-Unis neuf ans plus tard.

Sébastien SOCIAS

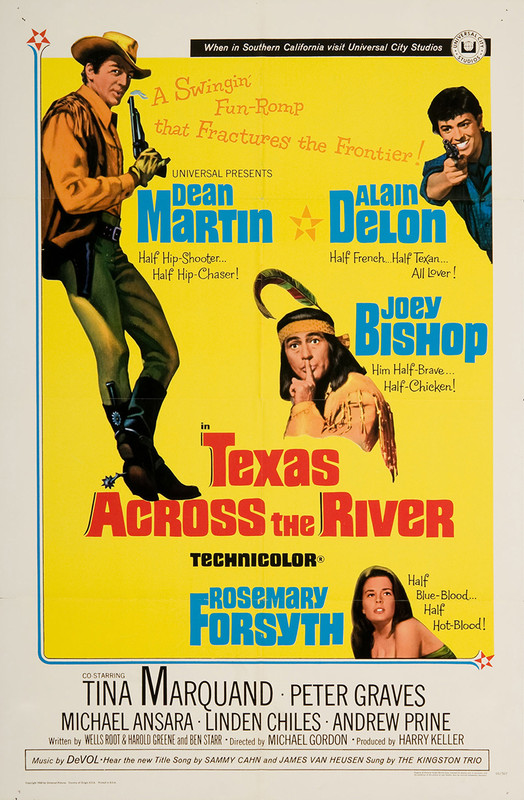

TEXAS, NOUS VOILÀ : LE WESTERN HOLLYWOODIEN D'ALAIN DELON

Texas, nous voilà

(Texas Across the River)

Michael Gordon – 1966

En 1957, alors qu’on ne l’a encore jamais vu à l’écran, Alain Delon est pressenti par un talent scout pour rejoindre les cohortes de jeunes espoirs qui rêvent d’un destin à Hollywood : le grand producteur David O’ Selznick veut le prendre sous contrat pour sept ans.

Contre toute attente, l’aspirant décide de changer ses plans ; il préfère tourner son premier film, « Quand la femme s’en mêle », en France, et sous la direction d’Yves Allégret.

L’hypothèse d’une carrière américaine revient en force en 1964.

Alain Delon connaît alors une gloire internationale, après ses prestations dans « Plein Soleil », « Rocco et ses frères » et, surtout, « Le Guépard », sa deuxième collaboration avec Luchino Visconti.

En juillet de la même année, l’acteur, devenu star en Europe, déclare dans le « New York Herald Tribune » : « Je veux faire la conquête des États-Unis. Je veux être un Cooper, ou un Grant… ».

Alain Delon ne sera ni l’un ni l’autre. Il en avait certainement la capacité, les studios avec lesquels il a travaillé ne lui en donnèrent pas la possibilité. À défaut d’une collaboration prometteuse mais avortée avec Sam Peckinpah, la star européenne doit se contenter, pour ses débuts à Los Angeles, d'un honnête film noir produit par la MGM (« Les Tueurs de San Francisco »), où il apparait au côté de Jack Palance et Van Heflin, suivi d’un western pour l’Universal, « Texas, nous voilà ».

La motivation de Delon était certainement de partager l’affiche avec Dean Martin, son voisin à Beverly Drive, dans un film typique d’Hollywood.

« A chaque fois que j’ai travaillé en Amérique », déclarait Alain Delon, dans un grand entretien aux « Cahiers du cinéma », en 1996, « je mettais un point d’honneur à y être en star ».

Dans « Texas, nous voilà », le nom de l’acteur français arrive certes en deuxième position au générique, et il est presque omniprésent à l’écran… mais on ne peut pas dire que son image imprime la rétine.

La mise en scène de Michael Gordon, terne et sans relief, affadit tout, à commencer par la beauté et la présence exceptionnelle de Delon qui semble ici – et son personnage y contribue – freluquet, empoté et même écervelé.

Dans « Les Tueurs de San Francisco », la dimension mâle de Delon était déjà presque absente là où la testostérone était manifeste dans « Les Félins » de René Clément, ou encore « Mélodie en sous-sol », qui précédaient.

Pour autant, on doit admettre que le sex-appeal de Delon ne sera vraiment perceptible qu’à partir de 1967, la maturité aidant, dans « Les Aventuriers » puis « Le Samouraï ».

À la suite, l’acteur ne fera que conforter avec acharnement sa présence virile, réitérant dans « Adieu l’ami » (confrontation avec un autre mâle dominateur, Charles Bronson), « Jeff », « La Piscine » et, bien sûr, « Borsalino », l’ami Belmondo constituant un nouvel alter ego.

Derrière le tâcheron Michael Gordon à la réalisation, les techniciens qui président aux destinés de « Texas, nous voilà », témoignent d’un métier sûr : la photo est signée Russell Metty (au générique de films d’Orson Welles, Douglas Sirk et Stanley Kubrick[1]) et le score est réalisé par Frank De Vol, musicien attitré de Robert Aldrich. Cela ne suffit malheureusement pas à faire un bon film, principalement en raison d’un scénario insipide et d’un parti-pris décalé, ce western étant surtout passablement mâtiné de comédie.

On peut supposer que la MGM a voulu dupliquer une formule qui avait fonctionné pour un autre western de la même veine, couronné aux Oscars : « Cat Ballou », avec Lee Marvin et Jane Fonda. Sorti le même mois sur les écrans américains (en juin 1965) et tout aussi humoristique, « Sur la piste de la grande caravane », réalisé par le vétéran John Sturges, n’aura pas le même retentissement…

C’est en aristocrate espagnol égaré en Louisiane que l’on retrouve donc l’acteur de René Clément et Luchino Visconti. Le personnage incarné par Alain Delon dans « Texas, nous voilà », aurait pu être un excellent Don Diego de la Vega.

Précieux, le cheveu ondulé, et en costume militaire d’opérette (faut-il y voir une parodie du Tancrède de Visconti ?), Don Andrea Baldasar s’apprête à convoler en justes noces dans une demeure de maître à colonnades, quand trois militaires rustauds surgissent : l’un d’eux, Yancy, prétend que la future mariée, Phoebe Ann, a accepté de s’unir à lui. Il lui avait offert une bague de fiançailles, il vient donc demander des explications.

S’ensuit un affrontement ubuesque entre Delon et les soudards, où le Français, pas encore Zorro et récemment passé par « La Tulipe noire », se défend plutôt bien à l’escrime. Problème : Baldasar pousse malencontreusement Yancy qui bascule dans le vide, par-dessus la rambarde du premier étage : la tête du bellâtre est mise à prix et celui-ci n’a plus qu’à fuir.

Le Texas le tente. Il y fait la rencontre de Sam Hollis (Dean Martin), un aventurier débonnaire qui veut livrer des armes à un groupe de colons menacés par les Comanches. Pour traverser des terres infestées d’Indiens, il est toutefois dépourvu d’escortes. La rencontre fortuite devient association.

Au gré de péripéties sans grand intérêt, où l’on aura vu successivement Delon toréer à la façon d’Horst Buchholz dans « Les Sept Mercenaires », puis gifler Dean Martin de manière répétée, se faire mordre par un serpent, sauver de la mort une jeune Indienne et s’en éprendre sur fond de musique pop yé-yé (!), avant de finir couvert de pétrole, « Texas, nous voilà » ne laisse pas un souvenir impérissable.

Face à Dean Martin, qui ne prend manifestement pas cette affaire très au sérieux (il est certainement venu cachetonner), Alain Delon se voit donc réserver un sort peu enviable : celui du faire-valoir dont le jeu exubérant ne suffit pas à faire exister son personnage.

Force est de constater, d’une manière générale, que presque aucun acteur français n’aura réussi sa greffe à Hollywood, à l’exception notable de Maurice Chevalier.

« Je ne pense pas que j’aurais pu y mener la même carrière qu’en France », confiera Alain Delon, en 1992. « Et puis je suis trop attaché à mon pays. J’aime les petits cafés, les baguettes, l’air de Paris. Quand j’étais là-bas avec ma femme et mon fils, je déprimais[2] ».

Pas plus que Jean Gabin, Louis Jourdan ou Jean Dujardin, il ne sera parvenu à échapper au rôle parfaitement réducteur de latin lover auquel les studios US l’auront réduit.

Plus près de nous, quand Dujardin endosse, avec jubilation, le masque et la cape noire de Zorro pour la compagnie américaine Paramount, c’est en Espagne qu’il tourne, sous la direction d’un réalisateur français, et aux côtés d’acteurs hexagonaux, en tirant du reste le rôle à lui, à la lisière de la parodie bancale.

Christophe Leclerc

[1] « Les Sentiers de la gloire » et « Spartacus », deux films produits par Kirk Douglas.

[2] Interview dans « Paris Match », face à Henry-Jean Servat, 1992.

SOLEIL ROUGE, POUR ALAIN DELON BON GRAND MÉCHANT DE WESTERN

Placé dans la filmographie d’Alain Delon entre Le Cercle Rouge de Melville et L’assassinat de Trotsky de Joseph Losey, Soleil Rouge réalisé par Terence Young (auquel on doit notamment Opération Tonnerre, le meilleur 007 de l’ère Sean Connery) s’inscrit pleinement dans la veine des westerns européens empruntant à l’Espagne ses décors naturels pour figurer les grands espaces américains à moindre coût.

Co-production italo-franco-espagnole bénéficiant d’un score de Maurice Jarre (dont certains accords évoquent du reste celui de Eric Demarsan pour Le Cercle Rouge) et de la photographie d’Henri Alekan, le métrage est bâti sur des patronymes bankables à l’international qui défilent au générique dans cet ordre précis : Charles Bronson, Ursula Andress, Toshiro Mifune « and Alain Delon as Gauche », Capucine complétant ce quatuor fameux.

On l’aura compris, la tête d'affiche c’est bel et bien Bronson devenu vedette grâce aux 7 Mercenaires puis Il était une fois dans l’Ouest, la star féminine c’est la Bond Girl de Dr No (réalisé par.. ? Terence Young !), l’attraction exotique c’est la présence du comédien fétiche de Kurosawa et donc des Sept Samouraïs, Alain Delon complétant le casting en mode special guest star.

Du reste, le film s’ouvre sur une chevauchée en plein vent de Bronson, cavalier solitaire troquant sa fière monture contre une place dans un wagon de chemin de fer, croisant du regard Mifune descendu sur le quai en tenue traditionnelle nippone, dénotant forcément dans le paysage.

A bord du train, Bronson est interpellé par un shérif peu finaud qui se voit contraint de sauter du convoi en marche quand Delon surgit derrière lui et lui intime colt au poing de tailler la route.

Un Delon vêtu de noir, le regard amusé par la situation, à la dangerosité latente soulignée par son côté félin habituel.

Du reste, alors que Bronson et des comparses déjà présents dans leur wagon se lèvent pour déclencher le hold-up pour lequel ils s’étaient donnés rendez-vous là, Delon ne tergiverse pas quand son vis-à-vis tente de dégainer subrepticement, l’abattant sans sourciller au détour d’une séquence ne laissant planer aucun doute sur le caractère impitoyable de son personnage.

Le film est lancé : une attaque d’indiens inopinée contraint alors l’escadron de Tuniques Bleues présent à bord à descendre sur le ballast pour livrer combat, l’un des militaires subissant à son tour la loi de Delon, décidément sardonique à souhait au moment de flinguer ses adversaires.

Débarrassée de cette encombrante escorte, la bande à Bronson fait ensuite sauter le wagon contenant l’objet de leur convoitise, abandonnant subséquemment les passagers en pleine pampa.

Fumant le cigare tout en demeurant constamment menaçant, Delon observe les hommes de main de Bronson s’emparer du magot convoyé avant que ce dernier ne s’intéresse au wagon abritant l’ambassadeur du Japon en visite officielle à destination de Washington, gardé par deux samouraïs prêts à se sacrifier en cas de besoin.

La complicité entre Bronson et Delon est patente, eux qui eurent trois ans plus tôt l’opportunité de tourner ensemble pour Jean Herman dans Adieu l’ami, thriller franco-italien dans lequel le rôle de Bronson devait être initialement tenu par Richard Widmark ; Delon faisant ici derechef couler le sang en supprimant l’alter ego de Toshiro Mifune pour ravir un sabre d’apparat destiné au président des Etats-Unis.

Non content de son énième forfait criminel, Delon tente de doubler Bronson en dynamitant un wagon où celui-ci s’était attardé, le laissant pour mort avant que Mifune ne le capture et s’en aille cheminer en sa compagnie à la poursuite de Delon qui en parallèle exécute à la volée ses sbires pour n’avoir rien à partager avec personne.

La traditionnelle séquence de bivouac entre les deux poursuivants nous vaut quelques dialogues savoureux, Mifune révélant à Bronson tout en lui cuisinant des mets japonais qu’il est capable de dormir en marchant, éradiquant au passage un moustique d’un coup de sabre lors d’un plan demeuré fameux.

Plus loin, Bronson tente de semer Mifune mais il découvre vite à ses dépens que ce dernier est aussi bien aguerri au maniement du sabre qu’aux arts martiaux, mordant ainsi la poussière sans plus tenter de se rebeller.

On l’aura compris, Bronson n’est pas un authentique méchant, plutôt un outlaw sympathique, quand Delon incarne la vilénie même, laissant augurer d’un final où il lui faudra en payer violemment le prix.

Quelques péripéties plus loin, Ursula Andress fait enfin son entrée en scène dans le rôle de la petite amie de Gauche, plus de trois quarts d’heure après l'entame du film, au sein d’un établissement de plaisir tenu par Capucine.

Les deux actrices agrémentent de leur belle féminité un film d’hommes dont le scénario aurait tout aussi bien pu se dispenser de cette parenthèse à huis clos, pour ne pas dire en maison close, d’une frivolité narrative convenue, Mifune honorant une jeune femme d’origine mexicaine tandis que Bronson s’octroie un repos du guerrier bien mérité auprès de Capucine.

Et Delon... ? Et bien il disparait visuellement de l’intrigue durant tout ce temps-là, qu’on ait droit à une algarade dans le boxon de Capucine ou que Bronson, Mifune et Andress cheminent en plein territoire neigeux ; Andress demeurant leur otage pour ne pas dire leur appât dans la quête de Gauche, qui bien qu’absent physiquement constitue le véritable moteur d'une intrigue s'apparentant à une patiente chasse à l’homme.

Avant qu’on ne le retrouve depuis sa planque caverneuse, toujours aussi menaçant, puis qu’il soit question de la présence de comanches dans les parages du village abandonné où stationnent Mifune et Bronson, qui voit Andress se dénuder sous ses yeux pour mieux tenter de le berner.

Délivrant plus loin cette dernière des griffes des comanches qui allaient lui infliger un supplice dont ils avaient le secret, Mifune et Bronson tombent dans celles de Delon, venu récupérer sa petite amie, notamment épaulé par son compatriote Luc Merenda (familier du cinéma populaire transalpin aux faux airs de Bernard Tapie, revu ensuite dans le feuilleton Châteauvallon).

Contraints de tous s’allier pour tenir tête à un bataillon de comanches les encerclant soudain, ce trio rappelant par certains aspects celui de Le Bon, La Brute et le Truand relègue au second plan ses rancœurs même si chacun se méfie de l’autre, Young contrairement à Sergio Leone cadrant en plans larges ou serrés mais jamais en gros plans les regards de ses interprètes, aux yeux pourtant photogéniques au possible. Un peu comme s’il refusait de céder aux codes du western spaghetti.

La bataille qui s’ensuit voit le trio se mesurer aux Comanches au beau milieu d’un champ en feu, nous offrant un final rehaussant l’intérêt de l’ensemble, où comme de bien entendu malgré sa morgue et son arrogance, le méchant fort bien campé par Delon va payer de sa vie ses forfaitures, d’une rafale de Winchester assénée par Bronson qui prend là le risque de ne jamais revoir le magot initial ; Mifune se sacrifiant avec le sens de l'honneur caractéristique d'un grand seigneur guerrier nippon.

Alain Delon renouera avec le western durant la même décennie, en revêtant la cape et le loup noirs de Zorro, pour une transposition sur grand écran des aventures du vengeur masqué sous la houlette de Duccio Tessari qui battit des records de recettes en Russie, dans un rôle nettement plus positif que celui de Gauche, sorte de pendant westernien de son Ripley de Plein… Soleil.

Comme quoi pour lui à l’écran, le soleil, qu’il soit plein ou rouge, s’avère toujours être un astre nimbé de mort, la sienne hélas bien réelle nous amenant à saluer ici sa mémoire.

Non sans vous recommander la (re)lecture de l’excellent ouvrage que lui avait consacré notre ami Christopher Leclerc en février 2020, toujours disponible et plus que jamais d’actualité :

Sébastien SOCIAS

HORIZON : LA CONQUÈTE DE L’OUEST SELON KEVIN COSTNER

Avec ce titre qui dit tout et de quelle manière, Kevin Costner a parfaitement retenu la grande leçon filmique de John Ford pour qui filmer c’est avant tout montrer au spectateur une ligne et plus précisément celle de l’horizon.

Une leçon enseignée au débotté au jeune Steven Spielberg que ce dernier se plait à relater dans The Fabelmans, cours magistral et gratuit qui résume parfaitement la philosophie fordienne en matière de technique et de narration hollywoodienne.

Ce mantra, Kevin Costner le fait sien symboliquement en plantant son décor d’ouverture en pleine nature, décrivant mi historien mi entomologiste le travail de pionniers cherchant à capter tels des géomètres la bonne ligne d’horizon pour installer les fondations de leur Eldorado baptisé… Horizon.

L’espace du tout premier plan où l’on voit la main de l’homme blanc enfoncer au sol un piquet délimitant son espace vital, il s’autorise également un hommage à Peckinpah avec cette troupe de fourmis grouillant autour du bout de bois, nous renvoyant aux combats des fourmis et des scorpions de la séquence introductive de sa crépusculaire Horde Sauvage (à noter que plus loin dans le film, des scorpions feront eux-aussi leur apparition…).

Horizon c’est donc tout à la fois le nom de la ville qu’entendent ériger ces nouveaux venus dans le paysage et celui qui s’offre à la vue des indiens observant ce petit manège grotesque, comme s’il était possible de délimiter quelque chose dans ce vaste tout leur appartenant depuis des siècles.

Par un sens de l’ellipse là encore très fordien (inégalable depuis la scène où son Young Mister Lincoln campé par Henry Fonda passe de la félicité amoureuse printanière aux affres hivernales de la perte de l’être aimée en un seul plan), on s’aperçoit bientôt que les deux hommes et l’enfant qui s’employaient à poser les bases d’Horizon ont été tués par les indiens et abandonnés à même le sol.

Leurs tombes anonymes n’ont cependant pas découragé d’autres familles de colons de venir faire souche au même endroit, lesquelles célèbrent en musique et ripailles leur implantation au bord de la rivière, sous l’oeil attentif des mêmes tribus autochtones qui s’apprêtent à passer à l’action.

S’ensuit un massacre nocturne filmé avec toute la tension voulue, du point de vue des victimes d’un raid qui va laisser derrière lui peu de survivants, parmi lesquels une mère (la blonde Sienna Miller) et sa fille secourues plus loin par des Tuniques Bleues emmenées par Sam Worthington, épaulé par Michael Rooker qui hérite ici d’une partition digne d’un Victor McLaglen, sergent de cavalerie bon mari et bon père apportant la touche d’humanité voulue dans cet univers âpre et sanglant.

Dans toutes les séquences de fort, on retrouve du reste la patte fordienne, Danny Huston campant un officier supérieur plus subtil et philosophe que va-t’en guerre comme pouvait l’être Fonda dans Le Massacre de Fort Apache, Costner connaissant ses classiques mieux que bien.

Non content de mettre en scène, il se réserve par ailleurs le rôle d’un personnage à la James Stewart chez Anthony Mann, surgi de nulle part pour commercer en plein Wyoming dans une petite bourgade en gestion où il a soudain maille à partir avec l’un des rejetons irascibles d’un clan lancé à la poursuite d’une jeune femme et de son bébé dont on a assisté plus tôt dans le récit à la fuite mouvementée depuis les sommets enneigés du Montana.

Ce clan c’est celui des Sykes, que Costner va apprendre à connaitre à ses dépens lorsqu’il vole au secours du bébé et de sa nourrice délurée, déclenchant sur leurs trois têtes une Posse impitoyable qui constitue l’un des arcs narratifs de ce scénario choral, tous les personnages tendant à converger tôt ou tard vers Horizon.

Durant les trois heures de cet hommage vibrant au genre qui l’a vu atteindre des sommets avec Danse avec les loups, Costner s’attache aux pas d’un hétéroclite convoi de pionniers traversant les grandes plaines avec tout ce que cela peut comporter de tensions et de concupiscence (en convoquant au passage son vieux compère Will Patton), pointe du doigt le racisme frappant la communauté chinoise embauchée pour œuvrer sous la férule des compagnies de chemins de fer et dénonce la rapacité de chasseurs de scalps drivés par Jeff Fahey servant de mentor à un orphelin rescapé du fameux raid évoqué plus haut.

Traversé par un souffle épique souligné par la partition au diapason de John Debney, ce premier opus qui se clôt sur les prémisses de la Guerre de Sécession, agrémenté d’un teasing laissant entrevoir la teneur des volets à venir, rappelle la densité d’une série comme Colorado Saga d’après James A. Michener, saga télévisée de la fin des années 70 d’excellente mémoire réunissant notamment Robert Conrad, Richard Chamberlain, Robert Vaughn, Brian Keith et Anthony Zerbe.

Alors que l’on se réjouissait déjà de savourer en salle la suite de ces passionnantes aventures cet été, il semblerait que Warner Bros. et New Line aient décidé de la retirer du circuit pour des motifs moins artistiques que financiers, liés au flop de ce premier opus au box-office, bouchant là de manière regrettable notre horizon westernien…

Sébastien SOCIAS

LE DERNIER DES GÉANTS : LE CHANT DU CYGNE DE JOHN WAYNE

(The Shootist)

Don Siegel – 1976

Le dernier baroud d’honneur de John Wayne vaut le détour.

Dans son genre de prédilection, le western, il organise ce qu’il savait être sa sortie, sous la direction de Don Siegel, adepte du film noir et des récits du grand Ouest (on retiendra « Les Rôdeurs de la plaine », le meilleur film avec Elvis Presley et « Sierra Torride », remake à peine déguisé d’« African Queen »).

Le point de départ du « dernier des géants » constitue une stupéfiante prémonition de ce qui attend le Duke puisque son personnage, J.B. Books, est miné par le cancer. Dans les années 60, Wayne avait lui-même été victime d’un premier cancer (au poumon), avant de connaître une récidive quelques temps après le tournage du « dernier des géants » : en 1978, il subit une ablation quasi-totale des intestins avant celle de l’estomac. C’est ainsi que l’on voit un John Wayne méconnaissable (tant il est émacié et amaigri), gravir les marches de la cérémonie des Oscars en avril 1979 (deux mois avant de décéder).

N'empêche, on découvre dans « Le dernier des géants » un John Wayne tendre, émouvant et solaire comme jamais. J.B. Books est un fameux tireur plutôt qu’un tueur : compte tenu de sa réputation, des pistoleros sont souvent venus à sa rencontre pour l’accrocher à leur tableau de chasse, l’obligeant à répliquer (réminiscence, peut-être, de l’excellent « La Cible humaine », dans lequel Gregory Peck a un rôle similaire). En réalité, J.B. Books qui compte environ 30 tués à son actif respecte simplement ses principes : « Je ne me laisserai pas tromper, ni insulter ni frapper », déclare-t-il, martial, au jeune homme qu’il a pris sous son aile (Ron Howard, tout droit sorti de « Happy Days »).

Après « L’Homme qui tua Liberty Valance », c’est la deuxième fois que John Wayne partage l’affiche avec James Stewart : ce dernier incarne le médecin qui va annoncer à J.B. Books qu’il est condamné et qu’il lui reste seulement quelques semaines à vivre, avant de terminer dans d’atroces souffrances, même en se bourrant de laudanum.

Le chanteur Scatman Crothers, qui s’est illustré dans de nombreux films depuis les années 50 (et même dans « Les Aristochats » pour assurer la voix de Scat Cat), Richard Boone et Lauren Bacall (dont la carrière est alors un peu en perdition), viennent compléter une distribution irréprochable en tous points.

« Le dernier des géants » n’est pas seulement un épitomé de la légende John Wayne ; c’est aussi une version désenchantée de la célébrité (le crépuscule d’un « shootist »), dont la tonalité est assez proche d’« Impitoyable », réalisé par Clint Eastwood, quinze ans plus tard.

J.B. Books est peut-être, comme il le dit, « un homme mourant effrayé par l’obscurité », mais il continue à ne pas s’en laisser compter ; ni par sa logeuse (le rôle de Lauren Bacall, revêche et pudique à souhait), ni par le shérif de Carson City, Nevada, qui aspire à le voir mort, ni même par le journaliste qui projette de raconter son existence dans une publication, quitte à fantasmer sur ses faits d’armes.

Il ne faudrait pas oublier d’ajouter à ce tableau picaresque un fameux croque-mort, interprété par John Carradine (lui aussi, un ancien des films de John Ford) ; celui-ci vient lui proposer un cercueil en bronze qui durera un siècle au moins et un enterrement de première classe, son meilleur catafalque et deux pleureuses, contre le droit d’embaumer et exposer la dépouille du « shootist ».

Épuisé par la maladie, J.B. Books a encore la force de chasser de la pension où il s’est installé tous les solliciteurs et les vautours. Bien décidé à ne pas terminer, pathétique et dépendant, il organise aussi sa fin un 29 janvier, jour de son anniversaire, une semaine après avoir posé le pied à Carson City ; sa sortie, il voudra qu’elle consiste en une confrontation, au saloon de la ville, avec trois tueurs émérites.

Ce sera la scène finale du film. Books parvient à abattre ses trois adversaires, l’un après l’autre, comme à l’entrainement, mais il est blessé avant que le barman, surgi dans son dos, ne l’achève avec un fusil à canon scié. Ce trépas, John Wayne l’aura choisi pour J.B. Books (on dit qu’il a fait modifier tout le dernier tiers du film, refusant notamment de tirer dans le dos de ses adversaires).

Il n’y aura plus alors qu’à graver la pierre tombale que J.B. Books avait commandée lui-même à l’avance :

« John Bernard BOOKS

29/01/1843

DIED :

1901 »

Christophe LECLERC

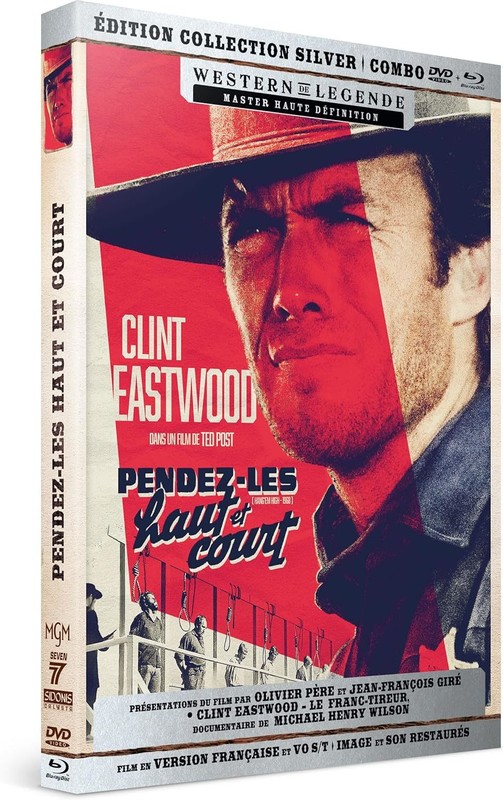

PENDEZ-LES HAUT ET COURT : HAPPY BIRTHDAY MISTER CLINT !

A l’heure de célébrer ce jour le 94ème anniversaire de la naissance de Clint Eastwood, coup de projecteur sur Pendez les haut et court de Ted Post réalisé en 1968 (Hang'em High en v.o., ce qui pour une fois correspond parfaitement à sa traduction tricolore), que réédite Sidonis dans une belle copie BR.

Tourné entre la trilogie de Sergio Leone et La Kermesse de l’Ouest, la même fructueuse année qu’Un shérif à New York et Que les aigles attaquent, le film nous narre la vengeance ourdie par un cowboy pendu par erreur par une Posse pratiquant une justice pour le moins expéditive.

Ayant fait l’acquisition de têtes de bétail appartenant à un éleveur retrouvé mort par la Posse menée par Ed Begley, Clint Eastwood est donc condamné à mort en rase campagne, sans autre forme de procès pour un vol qu’il n’a pas commis, incapable qu’il est de prouver sa bonne foi devant ses juges et bourreaux.

Laissé pour mort suspendu à une branche, il réchappe in extremis de ce lynchage en règle grâce à l’arrivée inopinée d’un marshal interprété par Ben Johnson, acteur fétiche de Peckinpah, avant de se lancer dans une vendetta à l’aune de ce qu’il a enduré, croyant fermement sa dernière heure arrivée quand le nœud coulant de la corde se referme sur son cou durant le prologue du métrage.

Embarqué par Johnson dans un fourgon cellulaire en compagnie de tout un tas de gibiers de potence, notre héros va enfin pouvoir bénéficier d’une véritable audience auprès d’un juge campé par l’excellent Pat Hingle, parfait en magistrat se prenant pour l’incarnation de l’ordre au beau milieu du chaos de l'Ouest sauvage, qui non content de l’innocenter lui propose une étoile de marshal afin qu’il évite toute vindicte mortelle, lui confiant ainsi pour mandat de ramener vivant ceux qui ont bien failli l’occire.

Parcourant l’Oklahoma à la recherche de ces derniers, aux vastes étendues figurées ici par celles arides de l’Arizona et du Nouveau-Mexique, notre homme de la loi nouvellement nommé ne tarde pas à mettre la main sur l’un de ses jurés d’occasion qu’il interpelle au comptoir d’un saloon, lui présentant en guise de carte de visite la cicatrice qui orne méchamment son cou.

Refusant d’obtempérer, celui-ci reçoit une volée de plombs sitôt son colt dégainé, tandis que retentissent des accords qu’on pourrait croire composer par Ennio Morricone alors qu’ils émanent d’une partition signée Dominic Frontier.

Avec également Bruce Dern, Dennis Hopper et L.Q. Jones, la distribution est à la hauteur de la composition de Clint, Inger Stevens (vue notamment dans Le monde, la chair et le diable puis Cinq cartes à abattre entre Robert Mitchum et Dean Martin, avant qu’elle ne décède en 1970 à 35 ans à peine d’une overdose médicamenteuse) apportant une petite dose de féminité à tout ce déferlement de testostérone.

Produit sous le label de sa compagnie Malpaso, ce western volontiers masochiste dans son entame (caractéristique pour ne pas dire leitmotiv de la saga Eastwoodienne), qui nous offre au passage une réflexion pour le moins intéressante sur le sens de la justice made in America illustré par une longue séquence de pendaison légale passablement réaliste, annonce le personnage de justicier revenu d’entre les morts que le grand Clint personnifiera par la suite, que ce soit dans L’Homme des Hautes Plaines, Josey Wales et plus encore dans Pale Rider.

Et ce d’autant plus fortement qu’en marge de cette exécution publique il réchappe de peu à une tentative d’assassinat menée par les derniers membres de la fameuse Posse, faisant montre d’un instinct de survie hors du commun, sauvé puis réconforté par Inger Stevens le temps d’une parenthèse romantique tendant à viriliser encore davantage et le rôle et son interprète d’une manière parfaitement hollywoodienne.

Avec pour épilogue inattendu un plan ironique teinté d’humour noir assez savoureux à l’heure de mettre un terme aux agissements d’Ed Begley, comme si le scénario s’ingéniait à boucler la boucle de l’histoire jusque dans la symbolique circonférence létale de la corde du pendu.

Et donc, once again, excellent anniversaire Mister Clint !

Sébastien SOCIAS

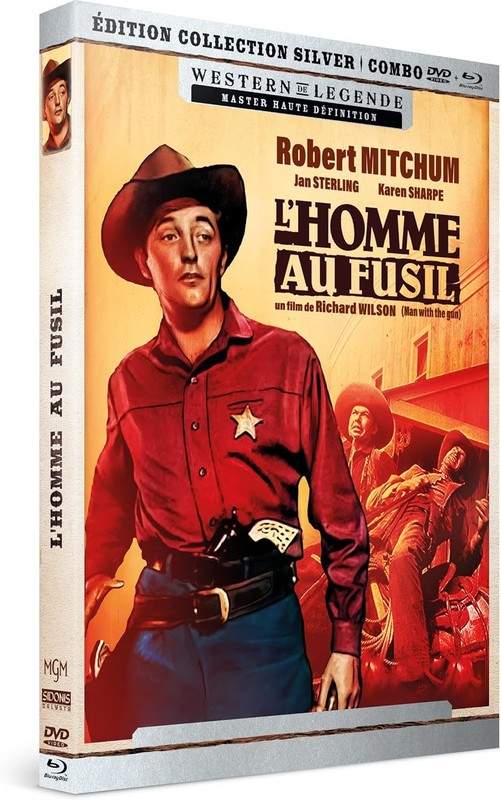

L’HOMME AU FUSIL : UN MITCHUM MÉCONNU QUI VAUT LE DÉTOUR

L’Homme au fusil (Man with the gun)

Richard Wilson – 1955

Ce western réalisé par un ancien membre du Mercury Theatre (la troupe d’Orson Welles dans les années 30-40), devenu producteur associé de « Citizen Kane », « La Splendeur des Amberson » et « La Dame de Shanghai », reprend la trame classique du tueur solitaire appelé à la rescousse par une petite communauté dans le but de chasser de la ville des pistoleros fauteurs de troubles. Il réussit cependant à dépasser les poncifs du genre, notamment grâce à la prestation de Robert Mitchum toujours impeccable dans le rôle du nettoyeur nonchalant Clint Tollinger, et la musique cuivrée, aussi puissante qu’inquiétante, d’Alex North.

Dès le début du film, on sait que Tollinger n’est pas un ange, mais bien un professionnel sûr de lui et sans état d’âme. Il a rétabli la justice à Tonka, explique un des membres du conseil municipal de Sheridan, la ville qu’il projette maintenant « d’assainir ». Le sang a coulé. Tonka a survécu.

« Il est toujours en gris, le noir lui conviendrait mieux », commente une autre habitante. « L’Homme au fusil » amène sans lourdeur la réflexion du spectateur sur l’absence d’ordre institutionnel ou de lois dans l’Ouest, une thématique récurrente du genre qui aboutit naturellement au filon des films sur les chasseurs de prime et autres « régulateurs ».

Comme « L’Homme aux colts d’or », incarné peu après par l’excellent Henry Fonda (plus inquiétant que Mitchum), Tollinger impose ses règles là où il n’y en a pas. C’est la contrepartie de la mission qu’il accepte au péril de sa vie : « Je n’ai pas de règle à suivre, sauf une », déclare-t-il : « ne pas m’attarder ! » Et le conseil municipal, qui entérine le contrat, de conclure : « 500 dollars, c’est beaucoup, mais il risque gros, le nettoyeur. »

Son adversaire, dénommé Holman (quasi invisible jusqu’à la fin du film), est un propriétaire terrien, qui n’est pas sans en rappeler d’autres incarnés par des personnalités aussi fortes que Lee J. Cobb, Anthony Quinn ou James Cagney ; Holman veut imposer ses règles et s’accaparer le maximum de prairies pour ses troupeaux. Obèse, il se déplace peu, vit dans son ranch, tapi comme une araignée dans sa toile, et a recours à des hommes de main redoutables, comme celui qui abat froidement le chien d’un petit garçon dans les premières minutes du film.

Tollinger ne cherche pas longtemps pour établir le contact avec la bande d’Holman : ses hommes sont à peu près partout. Dans un saloon, il se confronte à deux frères dont la tête est mise à prix au Kansas, les sommant de déguerpir dans les dix minutes qui suivent. Comme les malfrats ne sont pas décidés, ils ressortent promptement les pieds devant…

Après quoi Tollinger édicte qu’il sera désormais interdit de porter une arme en ville. Et il menace : « J’abattrai tout contrevenant », ce qu’il fait volontiers quand quatre hommes d’Holman s’aventurent en ville pour l’abattre. Parmi eux, on reconnaît Claude Akins, vu auparavant dans « Tant qu’il y aura des hommes » et « Ouragan sur le Caine », qui passe de vie à trépas en quelques minutes, ayant eu l’impudence sournoise de dégainer un petit revolver de son chapeau.

Tollinger décide aussi d’imposer un couvre-feu à minuit, rendant difficile l’exercice des activités nocturnes qui engraissent Holman : le jeu et la prostitution. Mitchum enchaîne les actions d’éclat avec le calme olympien qu’on lui connaît, la voix et la jambe traînantes, ce qui ne l’empêche pas d’être doté d’un gros charisme. On peut même dire qu’il porte sur ses épaules ce western classique au budget manifestement réduit.

Pour éviter peut-être que son personnage n’apparaisse trop monolithique, le scénariste a eu l’idée d’ajouter une vague trame sentimentale. A Sheridan, Tollinger retrouve son ancienne compagne (Jan Sterling, remarquée peu avant dans « Le Gouffre aux chimères » face à Kirk Douglas), de qui il a eu une fille.

Ils se sont perdus de vue depuis trois ans. Elle l’avait quittée. Celle-ci finit par avouer au tueur que sa fille de cinq ans est en fait décédée. La rudesse de Tollinger en est décuplée ; il fonce immédiatement dans un saloon tenu par Lesco (Ted de Corsia, une autre trogne connue des westerns et des films noirs), un affidé d’Holman qui n’a pas respecté le couvre-feu.

Non seulement Tollinger incendie l’établissement, mais il abat aussi Lesco, un spécialiste du lancer de couteaux qui a cru bon tenter sa chance en dégainant sa lame. La séquence est nappée d’une bande musicale d’Alex North que l’on reconnaît aisément : elle préfigure celle de « Spartacus » (notamment dans l’affrontement entre Woody Strode et Kirk Douglas, au début du film).

Malgré la réussite que constitue « L’Homme au fusil », on aurait souhaité que le personnage joué par Mitchum soit un peu moins placide et les thèmes porteurs mieux développés. Ainsi, le fait que Tollinger se rende peu à peu insupportable aux yeux de la population, dérangée par la forme de tyrannie qu’il impose, est moins travaillé que dans « L’Homme aux colts d’or ».

Certaines situations rappellent aussi « Le Train sifflera trois fois », gros succès public de 1951 avec Gary Cooper à l’instar de gros plans sur une horloge pour faire monter la tension lorsque Tollinger déambule seul dans une rue déserte à la rencontre des tueurs d’Holman.

À la fin, Tollinger abattra Holman, après que ce dernier ait commis l’erreur d’une incursion en ville. Il sera néanmoins blessé et, dans un final un peu bâclé (comme souvent dans les westerns de ce format), on verra l’héroïne, avec laquelle il était brouillé, voler à son secours et l’étreindre, sans souci aucun de la cohérence psychologique.

Christophe LECLERC

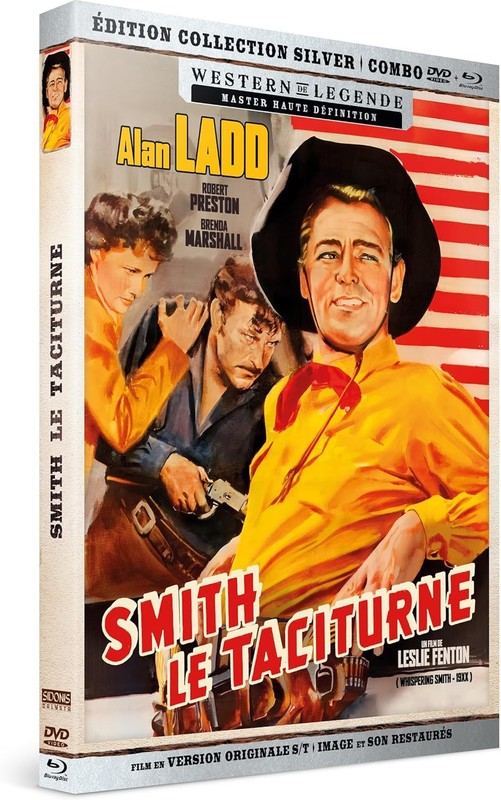

SMITH LE TACITURNE, ALAN LADD HÉROS SANS PEUR NI REPROCHE

Réalisé pour la Paramount par Leslie Fenton en 1948, Whispering Smith (et donc plutôt Smith le chuchoteur) nous offre dès son générique une ode visuelle à la nature, valant à Alan Ladd de cheminer au pas, à travers de magnifiques décors naturels teintés de neige.

Le caractère paisible de cette entame est brusquement interrompu par les canons de plusieurs fusils embusqués faisant parler la poudre à son encontre. Le trio de tireurs à l’origine de l’embuscade file sitôt sa sinistre besogne accomplie en étant persuadé d’avoir atteint sa cible, notre héros se relevant sans une égratignure pour constater que c’est sa monture qui a été touchée.

Mettant fin aux souffrances de la bête, il poursuit sa route à pied pour finalement rallier de nuit et sous l’orage un train à bord duquel son vieil ami campé par Robert Preston (vedette du cinéma, de la télévision mais également de Broadway où il créa le rôle-titre de The Music Man qui lui valut un Tony Award) vante ses mérites auprès des employés de la compagnie ferroviaire qui l’a embauché en sa qualité de détective pour mettre hors d’état de nuire les redoutables frères Barton.

Lesquels s’avèrent être les assassins de son cheval puis d’un télégraphiste qui les reconnait depuis la petite gare où ils viennent s’aventurer pour s’emparer du train.

S’ensuit une algarade musclée où Ladd expédie ad patres deux des membres de la fratrie avant de s’affaler à terre, touché par une balle dont son harmonica a heureusement dévié la trajectoire.

Ladd convalescent se réveille dans un lit moelleux au foyer de son ami Preston qui a épousé Marian interprétée par Brenda Marshall (vue également dans L’Aigle des mers et La Piste des Iroquois de Phil Karlson et qui fut mariée entre autres à William Holden), une jeune femme sur laquelle il avait naguère des vues et qui parait toujours à son goût.

Se tisse alors sous-jacente une romance contrariée qui annonce un antagonisme entre Preston et lui, son cher ami s’avérant quelque peu interlope dans ses fréquentations, s’acoquinant à des fins bassement mercantiles avec le commanditaire des frères Barton, joué par le manipulateur Donald Crisp.

Relativement alerte, la mise en scène de Fenton tend à nous faire oublier le peu d’extérieurs d’un film de studio shooté en Californie, au suspense relativement tendu et plutôt bien troussé, qui s’y entend pour décrire le quotidien des braves gens du rail.

Avec son final mouvementé dans lequel Ladd aura raison de ses adversaires et notamment de Frank Faylen alias ici Whitey Du Sang, un individu au look d’ange de la mort au visage fort étrange, le film se clôt sur un happy end pour notre redresseur de torts qui peut alors chevaucher vers de nouvelles aventures.

Le réalisateur qui fut précédemment acteur connait son affaire et retrouve là son interprète de Trafic à Saigon où Ladd donnait une fois de plus la réplique à Veronica Lake ; Fenton s’illustrant derechef dans le western un an plus tard en dirigeant William Holden dans La Chevauchée de l’honneur.

Du haut de ses 35 ans et de son mètre 68, la star du film noir excelle alors dans un genre où il va laisser son empreinte de petit géant grâce à L’Homme des vallées perdues puis L’Or du Hollandais sous la houlette de George Stevens et Delmer Daves, sa voix grave compensant sa toise relativement basse, au regard de celle de la plupart des cow-boys stars du grand écran de l’époque.

Proposé ce mois-ci dans une belle copie BR par Sidonis, le film se contemple plaisamment, assorti en bonus d’un documentaire sur Ladd et d’un portrait de ce dernier assuré par le cinéaste Jean-Claude Missiaen dont on avait adoré notamment Ronde de nuit avec Eddy Mitchell et Gérard Lanvin.

Sébastien SOCIAS

MONTANA : ERROL FLYNN ROI DE LA PRAIRIE AUX MOUTONS

MONTANA

de Ray Enright (1950)

La carrière de l’immense Errol Flynn a très tôt décliné (au mitan des années 40) et dans la décennie suivante, l’acteur flamboyant de « Robin des Bois » et « Gentleman Jim » s’est trouvé contraint de travailler pour payer ses dettes, ses divorces et même un procès intenté pour viol sur mineure.

Dans son autobiographie épique, « My Wicked, Wicked Ways », rééditée récemment chez Séguier, il écrit à propos de cette époque : « La plupart du temps, je tournais sans passion, je n’étais pas content de ce que je faisais. Mais je devais faire face à d’énormes dépenses, donc je continuais à travailler[1]. […] A l’écran, mon manque d’intérêt était visible[2]».

Si Errol Flynn s’ennuie à enchaîner les productions sans grand intérêt, s’il est hanté par la peur de la médiocrité comme il l’écrit encore, il donne très bien le change dans « Montana », un petit western réalisé par le « yes man » Ray Enright pour la Warner, en 1950 (deux ans avant qu’Errol quitte la Warner, à la suite d’une énième altercation avec le patron fondateur).

Après avoir été successivement Don Juan pour Vincent Sherman et un dandy belle époque aux tempes grisonnantes dans « The Forsyte Woman » d’après le roman de John Galsworthy, Errol revêt de nouveau la panoplie du cowboy qu’il a si souvent endossée.

« Montana » présente l’intérêt de le placer dans la peau d’un éleveur de moutons australien (la vraie nationalité de l’acteur) ; le film, d’un format très ramassé (1h15) adapté aux doubles programmes en salles de l’époque, bénéficie du savoir-faire d’une équipe technique très sûre : au scénario, James Webb et Borden Chase ; à la photo, Karl Freund, ancien collaborateur de Murnau à Berlin.

Projeté dans le Montana des années 1870, Morgan Lane (Errol Flynn) a maille à partir avec des éleveurs bovins qui ne veulent absolument pas entendre parler de la concurrence de l’élevage ovin, avant tout parce que les moutons ratissent les prairies, appauvrissant les pâturages.

Pour lutter contre les envahisseurs, tout est bon ; quand Morgan Lane fait son incursion dans le Montana, il commence par tomber sur les tombes de bergers infortunés…

Le grabuge ne tarde d’ailleurs pas à s’inviter au spectacle. Après quelques minutes de film, le troupeau de Morgan Lane et ses camarades est attaqué par des cavaliers au bivouac. Un jeune berger est abattu.

Loin de se démonter, Morgan Lane est résolu : « On ne fera plus machine arrière maintenant ».

Errol Flynn confère à son personnage un certain entrain et son habituelle décontraction – peut-être n’a-t-il rien à faire du film… mais il s’investit assez pour donner l’impression de s’amuser, comme dans cette séquence où, côtoyant la propriétaire d’un troupeau de bétail, incarnée par Alexis Smith, il gratte sa guitare et pousse la chansonnette – plutôt bien.

La situation n’est pas inédite : Errol Flynn a chanté dans trois autres films, dont « San Antonio ». De même, la séquence où il joue au colporteur, assenant son baratin aux citadins, est tout à fait cocasse.

Bien sûr, le bel Errol, moustache frémissante et sourire en coin, ne tardera pas à flirter avec mademoiselle Singleton (Alexis Smith). La rousse a assez confiance pour accepter de lui louer des terres… juste avant que Morgan Lane ne soit reconnu comme étant un berger !

Là, tout se gâte et se dérègle : Errol se fait gifler par mademoiselle Singleton puis il est rossé par une bande de malfaisants voués à la perte des éleveurs de moutons.

Bon tacticien, Morgan Lane se remet vite de ses émotions et s’allie avec les petits éleveurs de bétail. Il parvient même à convaincre un grossium que mixer les deux élevages, bovins et ovins, est particulièrement profitable : le cours du bœuf est en baisse, tandis que celui du mouton a le vent en poupe. La laine de mouton ouvre une perspective de marché supplémentaire.

Subissant à nouveau les attaques des hommes de Singleton, Morgan Lane décide de pousser son troupeau de moutons jusqu’en ville. Une ultime défiance. C’est sans compter Maria Singleton qui se dresse en travers de la route principale, face au troupeau.

Très calme, Morgan Lane descend de cheval et s’avance vers la belle enragée qui menace de lui tirer dessus. Morgan Lane continue d’avancer. Singleton lui colle alors une balle dans l’épaule… et bien sûr, comme par enchantement, la belle bât aussitôt sa coulpe, secourant Errol Flynn qui aura le dernier mot, dans ce petit western bien rythmé et non dénué d’humour : « Vous allez m’apporter des tas d’ennuis ! ».

Au vu de son expérience de la vie, Errol savait de quoi il parlait…

Christophe Leclerc

[1] Errol Flynn, « Hollywood incorrect », Séguier, 2020, p. 391-392 (le texte original a été publié en 1959).

[2] Ibid. ,p. 398.