| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |

Империя знаков (fb2)

- Империя знаков (пер. Яна Янпольская) 12494K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Ролан Барт

- Империя знаков (пер. Яна Янпольская) 12494K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Ролан БартРолан Барт

Империя знаков

© Éditions de Seuil, 2005

La première édition a été publiée en 1970 par les Éditions d’Art Albert Skira

© Яна Янпольская, перевод с французского, примечания и послесловие, 2022

© Александр Беляев, примечания и послесловие, 2022

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2023

Roland Barthes

L’Empire des signes

Seuil

Морису Пэнгe [1]

Этот текст не «комментирует» картинки. А картинки не «иллюстрируют» текст: каждая из них была для меня лишь чем-то вроде визуальной вспышки или озарения, подобной той потере смысла, которую Дзэн называет сатори; переплетаясь, текст и картинки обеспечивают перетекание, обмен означающими: тело, лицо, написание, и из них позволяют считывать пространство символов.

Где-то там

Если бы мне захотелось выдумать несуществующий народ, я мог бы наделить его вымышленным именем и откровенно рассматривать его как материал для романа, основать этакую новую Гарабанию [2], не рискуя скомпрометировать моей фантазией никакую реально существующую страну (однако в этом случае я компрометирую свою собственную фантазию, прибегая к литературным символам). Я мог бы также, не претендуя на то, чтобы отобразить или проанализировать нечто реальное (это всё красивые слова западного дискурса), выявить где-то в мире (где-то там) определенное количество черт (слово отсылает одновременно и к графике, и к лингвистике) и из этих черт свободно выстроить систему. И эту систему я назову: Япония.

Таким образом, Восток и Запад не должны пониматься здесь как «реальности», которые можно было бы пытаться сблизить или противопоставить с точки зрения истории, философии, культуры или политики. Я не созерцаю влюбленным взором сущность Востока, Восток мне безразличен, он просто поставляет мне набор черт, которые в этой придуманной игре позволяют мне «лелеять» идею невероятной символической системы, полностью отличной от нашей. То, что привлекает внимание в рассмотрении Востока, это не другие символы или другая метафизика, не другая мудрость (хотя последняя и проявляется как нечто желанное), но сама возможность отличия, изменения, переворота в области символических систем. Надо бы создать когда-нибудь историю нашей собственной непросвещенности, показать непроницаемость нашего нарциссизма, отметить на протяжении веков те редкие призывы отличного, которые мы смогли расслышать, и те идеологические возмещения, которые неизбежно следовали за ними и позволяли привыкнуть к нашему незнанию Азии, прибегая к уже известным языкам (Восток Вольтера, Revue Asiatique [3], Лоти [4] или Air France [5]). Разумеется, сегодня многое предстоит еще узнать о Востоке: огромный труд познания необходим сейчас и будет необходим в будущем (его сдерживание – не более чем результат идеологического затмения), но необходимо также, чтобы, оставив по обе стороны огромные территории, скрытые тенью (капиталистическая Япония, американское культурное влияние, техническое развитие), узкий луч света отправился на поиск – причем, поиск не новых символов, но разрыва в самой ткани символического. Этот разрыв не может проявиться на уровне культурных продуктов: то, что присутствует в нем, не принадлежит (по крайней мере, так предполагается) ни японскому искусству, ни городской архитектуре, ни национальной кухне. Автор никогда и ни в каком смысле не стремился фотографировать Японию. Скорее наоборот: сама Япония освещала его множеством вспышек; или, еще лучше: Япония призвала его к письму. Это была ситуация, в которой личность переживает некоторое потрясение, прежние прочтения опрокидываются, смысл разрывается и обнажает внутри себя ничем не заместимую пустоту. При этом сам объект продолжает оставаться значимым и желанным. В конечном счете письмо есть тоже своего рода сатори: это сатори (событие Дзэн) есть более или менее сильный подземный толчок (при этом вполне будничный), сотрясающий и познание, и самого субъекта: он приводит к опустошению речи. Эта же пустота речи порождает письмо; из этой пустоты исходят те черты, при помощи которых Дзэн, избавляясь от всякого смысла, описывает сады, жесты, дома, букеты, лица, жестокость.

Незнакомый язык

Мечта: знать иностранный (странный) язык и вместе с тем не понимать его: замечать его отличие, которое не возмещалось бы никакой поверхностной социальностью языка, его общеупотребительностью; знать положительно преломляющиеся в этом новом языке невозможности нашего языка; освоить систематику непостижимого; создать наше «реальное» по законам иного монтажа, иного синтаксиса; обнаружить немыслимое до этого положение субъекта в высказывании, сместить его топологию; одним словом, погрузиться в непереводимое, испытать от этого неизгладимое потрясение, – вплоть до того, что в нас уже поколеблется и сам Запад, и законы нашего собственного языка, что достался нам от отцов и делает нас самих отцами и носителями культуры, которую именно история превращает в «природу». Как известно, ключевые понятия аристотелевской философии в каком-то смысле сложились под принуждением главенствующих сочленений греческого языка [6]. И, напротив, как приятно было бы проникнуть в те неустранимые различия, что может навеять нам в своих проблесках далекий от нас язык. Какая-нибудь глава из Сепира или Уорфа [7] о языках чинук, нутка, хопи, или что-нибудь из Гране [8] о китайском языке, или рассказ приятеля о японском может открыть такое романическое целое, доступ к которому дают разве что некоторые современные тексты (а никакие не романы): именно они позволяют увидеть тот пейзаж, о котором и не догадывается наша собственная речь.

Му, пустота

Так, например, широкое распространение в японском языке функциональных суффиксов и сложность энклитик предполагают, что субъект проявляется в высказывании через предупреждения, повторы, замедления и настаивания, конечная масса которых (здесь уже не приходится говорить просто о словесном ряде) превращает субъекта в огромную пустую оболочку речи, а не в то наполненное ядро, которое извне и свыше направляет нашу речь таким образом, что кажущееся избытком субъективности (ведь говорят же, что японский язык выражает ощущения, а не констатирует факты), является, напротив, способом растворения, истекания субъекта в раздробленном, прерывистом, растолченном до пустоты языке. Или вот еще: как и многие языки, японский отличает одушевленное (животное и/или человек) от неодушевленного именно на уровне глагола быть; а вымышленные персонажи, которые введены в историю (типа жил-был король) помечены неодушевленностью; в то время как всё наше искусство старается во что бы то ни стало установить «жизненность», «реальность» романических персонажей, сама структура японского языка выводит их в качестве производных – знаков, избавленных от необходимости соотноситься с живыми существами. Или же нечто еще более радикальное, и тут необходимо уловить то, что не улавливается нашим языком: можем ли мы вообразить глагол без субъекта и без объекта, который при этом остается переходным, например акт познания без познающего субъекта и без познаваемого объекта? Между тем именно такого воображения требует от нас индийская дхьяна, источник китайского чань и японского дзэн, – слово, которое невозможно перевести как медитация, не привнеся в него субъекта и бога: прогоните их, и они вновь вернутся, они оседлали наш язык. Эти и множество других фактов убеждают, сколь смехотворно пытаться оспаривать устройство нашего общества, ни на минуту не задумываясь о границах того языка, при помощи которого (инструментальное отношение) мы претендуем его оспаривать: всё равно что пытаться уничтожить волка, удобно устроившись в его пасти. Ценность этих упражнений в аберрационной грамматике хотя бы в том, что зарождается подозрение относительно идеологии самого нашего языка.

Дождь, Семена, Рассеивание, Нить, Ткань, Текст. Письмо

Без слов

Шумящая масса незнакомого языка образует прекрасную защиту, обволакивает иностранца (даже если эта страна и не является враждебной) звуковой оболочкой, блокирующей для него все разделения, существующие в его родном языке: территориальное и социальное происхождение говорящего, уровень его культуры, образования, вкуса, образ, в рамках которого он подает себя как личность и с которым обязывает вас считаться. Какой отдых для того, кто оказался заграницей! Здесь я защищен от глупости, пошлости, тщеславия, манерности, национальности, нормальности. Незнакомый язык, дыхание или эмоциональное веяние, одним словом, чистую значимость которого я между тем ощущаю, создает вокруг меня по мере моих перемещений легкое головокружение, вовлекает меня в свою искусственную пустоту, которая осуществляется лишь для меня одного: я живу в промежутке, свободном от всякой полноты смысла. Как вы там справлялись с языком? Подразумевается: Как вы обеспечивали эту жизненную необходимость в общении? или, точнее, то идеологическое утверждение, которое опровергается непосредственным общением: коммуникация возможна только в речи.

И вот оказывается, что в этой самой стране (Японии) империя означающих настолько широка, настолько превосходит речь, что обмен знаками сохраняет чарующие богатство, подвижность, утонченность несмотря на непроницаемость языка, а иногда даже благодаря этой самой непроницаемости. Так происходит потому, что тело там существует, раскрывается, действует, отдается без истерии, без нарциссизма, но повинуясь чистому эротическому движению, хотя и тонко скрываемому. В общении задействован отнюдь не голос (с которым мы отождествляем «права» личности; да и что он может выражать? нашу душу – безусловно, чистую? нашу искренность? наш престиж?), а всё тело (глаза, улыбка, прядь волос, жест, одежда) обращается к вам с каким-то лепетом, инфантильность или отсталость которого полностью устраняется по мере овладевания культурными кодами. Разумеется, на то, чтобы договориться о встрече (при помощи жестов, рисунков, имен собственных), уйдет час, но за этот час, потраченный на сообщение, которое, будучи произнесено вслух, тотчас лишилось бы смысла (одновременно такое важное и ничего не значащее), всё тело другого оказывается познанным, испробованным, принятым и развернувшим (без видимого конца) свой собственный рассказ, свой собственный текст.

Вода и волокна

Поднос с едой кажется изысканной картиной: это рамка, в которую заключены всевозможные предметы, выступающие на темном фоне (чашечки, коробочки, плошки, блюдечки, палочки, закуски, серый – кусочек имбиря, оранжевый – несколько ломтиков овощей, темный фон – соус), и, поскольку все эти емкости и кусочки еды мелкие и тонкие, однако весьма многочисленные, то можно сказать, что эти подносы воплощают саму живопись, которая, по определению Пьеро делла Франческа, есть «не что иное, как изображение тел и поверхностей, постоянно становящихся то больше, то меньше в соответствии с их назначением». Однако этому порядку, восхитительному в момент его появления, суждено быть нарушенным, измененным согласно ритму поедания; разложенный инвентарь превращается в стол-верстак или шахматную доску, пространство не для разглядывания, а для работы или игры; живопись, по сути, была лишь палитрой (рабочей поверхностью), с которой вы будете играть по мере того, как здесь почерпнете кусочек овощей, а там – риса, тут – приправы, там – глоток супа, произвольно предпочитая одно другому, точь-в-точь художник (японский!), играющий со своими баночками с краской, уверенный и вместе с тем нерешительный; подобным образом, без какого-либо отвержения или пренебрежения (речь ведь не идет о безразличии по отношению к еде – отношении, которое всегда остается моральным), питание приобретает отпечаток своего рода работы или игры, нацеленной не столько на переработку первичного сырья (что, собственно, и является объектом кулинарии; надо сказать, однако, что японская еда мало обработана, продукты попадают на стол свежими; единственное воздействие, которое они успевают претерпеть, это нарезка), сколько на волнующее и вдохновенное собирание составных частей без какой-либо инструкции, которая определяла бы порядок их изъятия (вы можете свободно чередовать глоток супа, горстку риса, щепотку овощей): всё дело поглощения состоит в компоновке; предпочитая то одно, то другое, вы сами творите то, что едите; само же блюдо более не является неким овеществленным продуктом, приготовление которого у нас стыдливо отдаляется как в пространстве, так и во времени (у нас еда заранее готовится за кухонной перегородкой, в этаком секретном месте, где всё позволено, лишь бы продукт вышел оттуда – в сочетании с другими – украшенным, благоухающим и подрумяненным). Отсюда характер живости (что не означает естественности), присущий этой еде, которая, похоже, в любое время года соответствует пожеланию поэта: «Изысканной кухней славить весну!» [9]

У живописи японская пища заимствует также качество, которое в меньшей мере является непосредственно визуальным, но более глубоко укоренено в теле (оно связано с тяжестью и работой руки, чертящей или накрывающей на стол); это не цвет, но штрих. Скажем, вареный рис (который понимается совершенно особым образом и называется специальным словом, в отличие от сырого риса) определяется исключительно через противоречивость материи; он одновременно сплошной и разделяемый; его субстанциальное предназначение – быть фрагментом, легким конгломератом; рис является единственным весомым элементом японской кухни (противоположной по отношению к кухне китайской); он – то, что падает, в противоположность тому, что плавает; на картине он являет собой зернистую белизну, плотную, но рыхлую (в противоположность хлебу); будучи подан к столу спрессованным и слипшимся, рис мгновенно разделяется при помощи палочек, никогда, однако, не рассыпаясь и не крошась, как будто это разделение неизбежно порождает новое сочленение; вот это-то размеренное и неполное разделение целого – помимо еды – и есть то, что предназначено к употреблению. Таким же способом – хотя и при участии противоположных субстанций – японский суп спешит добавить в эту красочную игру продуктов свой светлый штрих («суп» звучит для него неоправданно простоватым, а «потаж» отдает семейным пансионом). У нас прозрачный суп считается пустым; здесь же – легкость бульона, струящегося, подобно воде, частицы сои или фасоли, перемещающиеся в нем, с одним-двумя тяжелыми элементами вроде веточки зелени, ниточки овощей или кусочка рыбы, которые рассекают это небольшое пространство воды, – всё это порождает образ какой-то светлой плотности, питательности, лишенной жиров, эликсира, который тем действенней, чем чище и прозрачней; одним словом, это нечто водяное (в большей степени, чем водянистое), с привкусом моря, что наводит на мысль о животворящем источнике. Таким образом, японская еда возникает в системе снятой материи (от светлого к разреженному), в колебании означающего: она рождается по мере того, как закладываются первичные знаки письма, построенного на своего рода мерцании языка: пища пишется, подчиняясь жестам разделения и изъятия, которые вписывают ту или иную снедь не в поднос для еды, а в глубинное пространство, где в своем порядке располагаются человек, стол и вселенная (ничего общего с цветными фотокомпозициями из пищи в наших женских журналах). Ведь письмо как раз и объединяет в подобной работе всё то, что никак не могло бы собраться вместе в единой плоскости представления.

Свидание

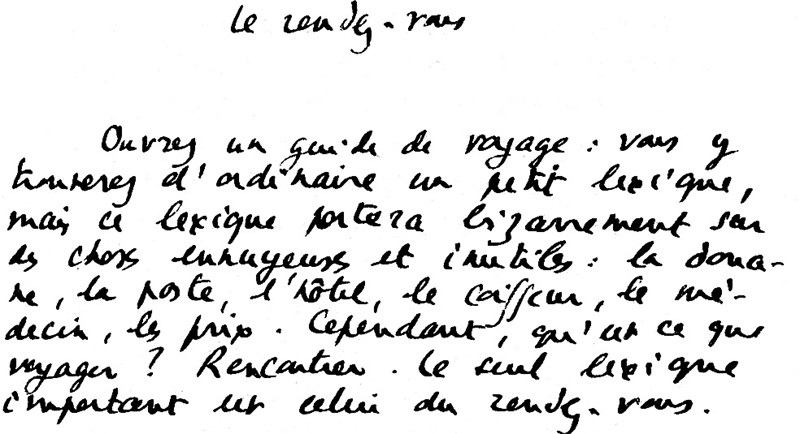

Откройте путеводитель: обычно там можно обнаружить немного лексики, но вся эта лексика касается скучных и бесполезных вещей: таможня, почта, гостиница, парикмахер, врач, цена. А между тем что значит путешествовать? Встречаться: единственная лексика, которая действительно важна, это лексика свиданий.

Палочки

На плавучем рынке Бангкока каждый из продавцов сидит в маленькой неподвижной пиро́ге; он продает всякую мелочь: зерно, несколько яиц, бананы, кокосы, манго, пряности (не говоря о прочем Неименуемом). Тут всё крошечное – он сам, его лодка и его товар. Западные продукты, переизбыточные, раздутые от своего достоинства и величия, связанные всегда с неким престижным предприятием, неизбежно приводят нас к чему-то тучному, большому, излишнему и обильному; восточные же продукты идут в противоположном направлении – они устремляются в сторону ничтожно малого: огурцу предстоит не нагромождаться или измельчаться, но быть разделенным или сдержанно раздробленным, подобно тому, как об этом говорит следующее хайку [10]:

Есть связь между крошечностью и съедобностью: вещи малы лишь для того, чтобы быть съеденными, но и их поедание служит лишь воплощению их сущности – крошечности. Согласованность, существующая между восточной пищей и палочками, не может быть только функциональной или инструментальной: продукты нарезаются, чтобы ухватываться палочками, но и палочки существуют благодаря тому, что продукты мелко нарезаны; и материя, и ее орудие пронизаны единым действием: разделением.

У палочек существует множество других функций, помимо назначения переправлять пищу из тарелки в рот (которое, кстати, отнюдь не основное, ведь для этого есть также пальцы и вилки), эти-то функции и относятся к их сущности. Прежде всего, палочка – достаточно обратить внимание на ее форму – обладает указательной функцией пальца: она указывает на пищу, выделяет фрагмент, заставляет существовать посредством самого выбирающего жеста, который есть шифр; таким образом, вместо приема пищи в механической последовательности, когда мы лишь проглатываем друг за другом отдельные кусочки одного и того же блюда, палочка, указывающая и избирающая (а значит, предпочитающая на мгновение то, а не это), вводит в ритуал еды не порядок, а фантазию и своего рода праздность: во всяком случае, это действие сознательное, а не механическое. Другое назначение палочек – отщипывание кусочков пищи (а не жадное отхватывание, свойственное нашим вилкам); впрочем, щипать – слишком сильное, слишком агрессивное слово (отсылающее к шкодливым девочкам, хирургам, портнихам и всевозможным недоверчивым натурам, которым необходимо всё потрогать и пощупать), так как продукт никогда не испытывает большего давления, чем это необходимо для того, чтобы поднять его и переместить; в действии палочек, тем более смягченном тем материалом, из которого они изготовлены, – простым или лакированным деревом, – есть нечто материнское – выверенная сдержанность, с которой перекладывают ребенка: сила (в функциональном значении термина), а не импульс; к этому сводится всякое обращение с пищей, что хорошо видно на примере длинных палочек повара, которые используются для приготовления, а не для еды: это орудие не пронзает, не разрывает плоть, не ранит ее, но всего лишь приподнимает, переворачивает и переносит. Ибо палочки (и это их третья функция), чтобы разделить – отсоединяют, раздвигают, ощупывают, вместо того чтобы отрезать и отхватывать, как это делают наши приборы; они никогда не насилуют продукт: они либо постепенно распутывают его (в случае с зеленью), либо препарируют (при разделке угря и другой рыбы), находя проемы в самой материи (и в этом смысле они ближе к пальцам, нежели к ножу). Наконец, и в этом, по-видимому, наиболее прекрасное из их назначений, палочки переносят пищу: либо, подобно скрещенным рукам, – подставка, а не щипцы – они проскальзывают под щепотку риса и держат ее, поднося ко рту едока, либо, подобно лопатке (тысячелетним восточным жестом), они сгребают съедобный снег из плошки к губам. В любом употреблении, в каждом действии, которое они совершают, палочки противоположны нашему ножу (а также вилке, их хищному заместителю): они – столовый прибор, который отказывается резать, хватать, измельчать, протыкать (действия, которые строго ограничены предварительным этапом готовки: торговец рыбой, сдирающий на наших глазах шкуру с живого угря, изгоняет этим предварительным жертвоприношением идею убийства из самой пищи); благодаря палочкам, пища перестает быть добычей, над которой совершают насилие (мясо, на которое набрасываются), но превращается в гармонично преображенную субстанцию; палочки превращают предварительно разделенную материю в птичий корм, а рис – в молочные реки; они неустанно, заботливо, по-матерински переносят корм в клювике, оставляя все хищнические жесты нашему способу питания, вооруженному всякими пиками и ножами.

Пища, лишенная центра

Сукияки – рагу, в котором все составляющие предъявлены и узнаваемы, ибо готовится оно не сходя с места, на столе, прямо на ваших глазах, пока вы его едите. Сырые продукты (которые, однако, уже очищены от кожуры, вымыты и облачены в эстетичную, блестящую, разноцветную наготу, похожую на весеннюю одежду: «В них есть всё – цвет, утонченость, искусная кисть, эффектность, гармония, вкус», как сказал бы Дидро [12]) собраны вместе и принесены на подносе; свежесть, естественность, разнообразие и даже упорядоченность, словом, сама сущность базара привносит в простую материю обещание события: аппетит, вызванный этим смешанным продуктом рынка, одновременно товаром и самой природой, природой товарности, доступной всем, обостряется: съедобные листья, овощи, лапша, кубики тофу, сырой яичный желток, красное мясо и белый сахар (соседство бесконечно более экзотичное, завораживающее и более отвратительное, в силу своей визуальности, чем обычные солено-сладкие сочетания из китайской кухни, в которых, поскольку они подвергаются горячей обработке, сахар виден лишь в карамельном блеске некоторых «лакированных» блюд), – так вот, всё это сырье, предварительно отобранное и разложенное, как на какой-нибудь голландской картине с ее четкостью контуров, эластичной твердостью кисти и многоцветным глянцем (которые не знаешь, чему приписать – самой ли материи предметов, свету сцены, специальному покрытию поверхности полотна или же музейному освещению), постепенно переносится в большую кастрюлю и начинает готовиться на ваших глазах, терять свои цвета, границы и формы, размягчаться и видоизменяться, приобретая тот рыжий оттенок, который характерен для соуса; и по мере того, как вы изымаете кончиками палочек кусочки этого рагу, им на смену приходят следующие, еще сырые. Всем этим перетаскиванием туда-сюда руководит ассистентка, которая, стоя позади вас, вооруженная длинными палочками, поочередно поддерживает то уровень содержимого в котелке, то разговор: зрительно вы переживаете маленькую одиссею пищи, присутствуете при Закате Сырого.

Где начинается письмо? Где начинается живопись?

Сырое, как известно, – это божество, покровительствующее японской кухне: всё посвящается ему, и, если приготовление совершается всегда перед тем, кому предстоит это попробовать (что является отличительной чертой японской кухни), то делается это исключительно из почтения к смерти того, что так почитается. Почитается же в самой сырости (понятие, которое во французском языке подчеркивает, если употребить его в единственном числе, сексуальность языка, поскольку означает «непристойность», а если во множественном – «сырые» – некую «закулисную», анормальную и почти что табуированную часть наших меню), похоже, отнюдь не то же самое, что у нас, – не внутренняя сущность продукта, избыток соков и полнокровие (поскольку кровь – это символ силы и смерти), которые дают нам жизненную энергию (у нас сырость – состояние, в котором пища исполнена силы, что метонимически хорошо выражается в том, как обильно приправляют бифштекс). Сырое в японском понимании по большей части визуально; оно обозначает определенное цветовое состояние мяса или овощей (при этом учтем, что цвет никогда не исчерпывается набором оттенков, но всегда отсылает к осязаемости самой материи; так, сасими демонстрирует не столько цветовой ассортимент, сколько вариации резистентности сырой рыбы: от мягкого до волокнистого, от растягивающегося к сжатому, от шершавого к гладкому). Целиком зримая (мыслимая, обусловленная, подвластная взгляду, в том числе взгляду художника, графика), пища тем самым говорит, что в ней нет глубины: съедобная субстанция лишена сокровенной сердцевины, скрытой силы, жизненной тайны. Никакое японское блюдо не обладает центром (тем центром, который подразумевается в нашем ритуале еды и согласно которому происходит заказ, сервировка блюд в определенном порядке); здесь всё является украшением какого-то другого украшения, прежде всего потому, что на столе, на подносе еда всегда представляет собой собрание фрагментов, ни один из которых не претендует на исключительное место в порядке приема пищи: «есть» не означает следовать меню (расписанию блюд), но изымать легким прикосновением палочек то один, то другой оттенок цвета, следуя своеобразному вдохновению, проявляющемуся во всей его неторопливости как косвенное, ничем не связанное сопровождение разговора (едва слышного); и еще потому, что эта еда, и в этом ее главная особенность, происходит в едином времени – времени ее приготовления и поглощения; сукияки бесконечно готовится, поедается и «разговаривается» не вследствие каких-то технических сложностей, но потому, что по своей природе и по мере приготовления оно должно постепенно исчерпывать себя и, следовательно, себя воспроизводить; сукияки отмечено лишь отправной точкой (то самое блюдо, полное разноцветных продуктов); после «отправления» оно не знает ни моментов, ни остановок: оно лишается центра, превращаясь в непрерывный текст.

Промежуток

Повар (который, впрочем, ничего не варит) берет живого угря, втыкает ему в голову длинную иглу, сдирает с него кожу и вычищает внутренности. Итогом этой быстрой (скорее мокрой, чем кровавой) сцены жестокости является некое кружево. Попав в кипящее масло и кристаллизовавшись подобно Зальцбургской ветке [13], угорь (или кусочек овощей, ракообразных) сводится к небольшому фрагменту пустоты, к череде дней, сквозящим просветам: теперь продукт стал воплощением мечты о парадоксальном объекте: бесплотном и плотном одновременно, сквозном и насыщающем (случается также, что продукту придают форму шара, подобного воздушному).

Тэмпура вовсе лишена того смысла, который мы традиционно связываем с жареньем и запеканием, а именно – смысла тяжести. Мука, слегка разбавленная и образующая скорее молоко, а не тесто, заново обретает здесь свою сущность размолотого цветка; это молоко в масляной позолоте остается настолько тонким, что покрывает не целиком, проступает то розоватый оттенок креветки, то зеленый цвет стручкового перца, то коричневатость баклажана; от этого тэмпура начисто лишается привычных составляющих нашего пирожка с начинкой – оболочки, упаковки, компактности. Даже масло (но масло ли это, действительно ли идет речь о маслянистости?), моментально впитывающееся листком бумаги, на которой вам подают тэмпуру в небольшой ивовой корзиночке, – это масло сухое, оно ничем не напоминает ту патоку, которой Средиземноморье и Восток покрывают свои блюда и выпечку. Масло здесь лишено того противоречия, которое сопутствует нашим продуктам, приготовленным на масле или на жире: они поджариваются, но не разогреваются. Вместо обжигания холодных жирных кусков – свежесть, в которой, казалось бы, отказано наши жареным блюдам. Свежесть, которая проникает в тэмпуру сквозь мучное кружево, высвечивая как самые плотные, так и самые мягкие продукты – рыбу и овощи, – эта свежесть нетронутого и вместе с тем освежающего и есть свежесть масла: рестораны, где готовят тэмпуру, различаются по степени использованности масла: в наиболее котирующихся – свежее масло; использованное продается во второсортный ресторан, и так далее; покупается не сам продукт и даже не его свежесть (а также не местоположение или уровень обслуживания), но право первого его опробования.

Иногда бывает тэмпура в несколько слоев: тесто окружает (это лучше, чем обволакивает) перец, который, в свою очередь, фарширован мидиями. Факт в том, что, фрагментированность сохраняется (это основное состояние всей японской кухни, которой незнакомо заливание соусом, сметаной или покрытие коркой) не только на предварительном этапе, но также – и особенно – при погружении в прозрачную, как вода, и сплошную, как жир, субстанцию, из которой кусок выходит законченным, отдельным, названным и при этом насквозь ажурным; очертания настолько легки, что становятся отвлеченностью: продукт обволакивает лишь время (тоже весьма разреженное), лишь оно утяжеляет его. Говорят, что тэмпура христианского (португальского) происхождения: блюдо готовится во время (tempora) поста, но, будучи утонченным японскими техниками снятия и освобождения, оно существует уже в ином времени, не связанном с воздержанием и искуплением, но связанном со своего рода медитацией, одновременно созерцательной и питательной (поскольку готовится тэмпура на ваших глазах): это медитация, направленная на то «нечто», что мы определяем, за неимением лучшего (а возможно, вследствие нашей понятийной косности), как легкое, воздушное, непостоянное, хрупкое, парящее, свежее, несуществующее, истинное название которому – промежуток, лишенный четких краев, или же пустой знак.

Промежуток

Вернемся, однако, к тому молодому мастеру, что творит кружева из рыбы и стручкового перца. Он готовит наше блюдо прямо перед нами, проводя рыбу через череду действий и состояний, от садка до белой бумаги, на которой она предстанет совершенно ажурной, не для того (только), чтобы сделать нас свидетелями высокого качества и чистоты его работы, но потому, что все его действия в буквальном смысле графичны. Он вписывает продукт в материю; его разделочный стол выглядит как стол каллиграфа; он работает с материалом как художник (особенно если тот японец), перед которым баночки с краской, кисти, тушечница, вода, бумага; таким образом, в шуме ресторана, среди перекрестных заказов, он воздвигает не время, но времена (что грамматически заложено в тэмпуре), он делает видимой всю гамму практик, рассказывает нам это блюдо, представляя его не как законченный товар, в котором ценна лишь его произведенность (как это происходит с нашими блюдами), а как продукт, смысл которого не является законченным, но проявляется, так сказать, исчерпывается, к тому моменту, когда его приготовление завершается: едите его вы, но произвел, написал, сыграл его – он.

Патинко

Патинко – это такой игровой автомат. На кассе вы покупаете немного металлических шариков; стоя перед аппаратом (вроде вертикального табло) одной рукой загружаете один за другим шарики в отверстие, а другой, при помощи рычага, проталкиваете их по лабиринту перегородок; если посылочный удар был четким (не слишком сильным и не слишком слабым), то запущенный шарик высвобождает целый поток других шариков, которые падают вам в ладонь, и остается лишь продолжать, если только вы не пожелаете обменять свой выигрыш на скромное вознаграждение (плитку шоколада, апельсин или пачку сигарет). Игровые залы Патинко очень распространены и постоянно заполнены разнообразной публикой (молодежь, женщины, студенты в черных мундирах, мужчины без возраста в офисных костюмах). Говорят, что торговый оборот Патинко не меньше (а то и больше) оборота крупнейших в Японии магазинов (что, конечно, впечатляет).

Кормушки и клозеты

Патинко – игра коллективная и индивидуальная. Аппараты выстроены длинными рядами; каждый стоящий у табло играет за себя, не глядя на соседа, хотя стоят они локоть к локтю. Слышен лишь звук проталкиваемых шариков (в очень быстром темпе); зал напоминает улей или цех; игроки похожи на заводских рабочих. В зале царит атмосфера усердного и прилежного труда; ничего общего с лениво-развязным, манерным поведением и театральной праздностью наших западных игроков, которые толпятся у электрических бильярдов, намеренно разыгрывая перед всеми роль всезнающего и искушенного бога. Что касается искусства самой игры, тут тоже есть разница. Для западного игрока смысл заключается в том, чтобы после заброса шарика постепенно влиять на траекторию его падения (посредством ударов); для японского же игрока всё решается посылочным ударом, всё зависит от силы, идущей от локтя к рычагу; движение пальцев мгновенно и бесповоротно, в нем и заключается талант игрока, который может воздействовать на случай только в начале; точнее: движение шарика лишь слегка сдерживается или ускоряется (но никоим образом не управляется) рукой игрока, который единым жестом толкает и следит; эта рука подобна руке художника (японского), для которого черта (графическая) – «контролируемый случай». Одним словом, Патинко в своей механике воспроизводит сам принцип живописи alla prima, которая требует, чтобы линия прочерчивалась единым движением, раз и навсегда, с учетом особенностей бумаги и туши, и без возможности исправить; так и брошенный шарик не может смещаться (грубо воздействовать на автомат, как это делают наши западные мошенники, немыслимо): путь шарика предопределен единым броском, подобным вспышке.

Для чего необходимо это искусство? Для того, чтобы регулировать цепь питания. На западе машина символически воспроизводит проникновение: речь о том, чтобы одним метким ударом завладеть подмигивающей красоткой на табло. В Патинко – никакого секса (вообще в Японии – в той стране, которую я называю Японией, – сексуальность присутствует в сексе, а не где – либо еще; в Соединенных Штатах, наоборот, – сексуальность повсюду, но только не в самом сексе). Здесь аппараты – кормушки, выстроенные рядами; игрок ловким движением, повторяющимся в таком быстром темпе, что оно кажется непрерывным, питает машину шариками, будто гуся откармливает; иногда c перекормленной машинной случается приступ диареи: всего за несколько йен игрок как бы символически оказывается осыпан золотом. Отсюда понятна вся серьезность игры: на прижимистость капитала и искусственную задержку зарплат она отвечает волшебным потоком блестящих шариков, внезапно наполняющих руки игрока.

Центр города, пустота центра

Говорят, что города с прямоугольной планировкой (такие, как Лос-Анджелес, например) порождают глубинную тревогу, ибо нарушают в нас кинестезическое ощущение, связанное с пространством города, – ощущение, требующее, чтобы в этом пространстве был центр, некое заполненное место, о котором мечтают, куда и откуда выбираются – одним словом, по отношению к которому изобретают себя. В силу множества причин (исторических, экономических, религиозных, военных) Запад был слишком уж верен этому закону: здесь все города имеют концентрическое строение; кроме того, сообразно с движением самой западной метафизики, для которой всякий центр является местом истины, центр наших городов всегда заполнен: это знаковое место, где собраны воедино все завоевания цивилизации: духовность (с ее храмами), власть (с ее кабинетами), деньги (с их банками), торговля (с ее магазинами), речь (с ее площадями, кафе и прогулками): «поехать в центр» значит пойти навстречу общественной «истине», причаститься высшей полноте «реальности».

Город – это идеограмма: бесконечный Текст

Город, о котором я говорю (Токио), представляет собой ценнейший парадокс: в нем есть центр, но этот центр пуст. Весь город вращается вокруг места, одновременно безразличного и запретного, оно скрыто зеленью, огорожено рвами с водой и населено императором, которого никогда не видно, – то есть в прямом смысле неизвестно кем. Проворные и шустрые такси день за днем энергично курсируют вокруг этого центра, старательно избегая попадания «в яблочко»: в это сакральное «ничто», в эту видимую форму невидимого, скрытую низким коньком крыши. Таким образом, центр одного из двух наиболее влиятельных городов современности окружен непроницаемым кольцом из стен, воды, крыш и деревьев, он не более чем испарившаяся идея, существующая здесь не для того, чтобы излучать власть, но для того, чтобы обеспечивать всякому городскому движению опору на ее центральную пустоту, обрекая это движение на вечное отклонение и объезд. Так же, говорят нам, разворачивается и пространство воображаемого – посредством возвращения и обращения вокруг пустого субъекта.

Без адресов

Адресная книжка

Улицы этого города не имеют названий. Есть, правда, письменный адрес, но он нужен только для почты и соотносится с реестром (составленным по кварталам и по жилым массивам, чуждым геометричности), знание которого доступно почтальону, но никак не посетителю города: самый большой город мира практически никак не упорядочен, составные части его пространства остаются неназванными. Такая невнятность жилого пространства кажется неудобной для тех, кто, как мы, привык считать наиболее практичным то, что устроено наиболее рационально (принцип, согласно которому наилучшей городской топонимией становится система нумерованных улиц, как в Соединенных Штатах или в Киото, китайском городе [14]). Токио, однако, показывает нам, что рациональность – не более, чем одна из возможных систем. Чтобы освоиться в реальности (как в случае с адресами), достаточно, чтобы существовала система, даже если внешне она покажется нелогичной, бессмысленно усложненной, нелепой и бесполезной: хороший разнобой, как известно, не только способен очень долго существовать, но и устраивать миллионы жителей, приученных при этом ко всем благам техногенной цивилизации.

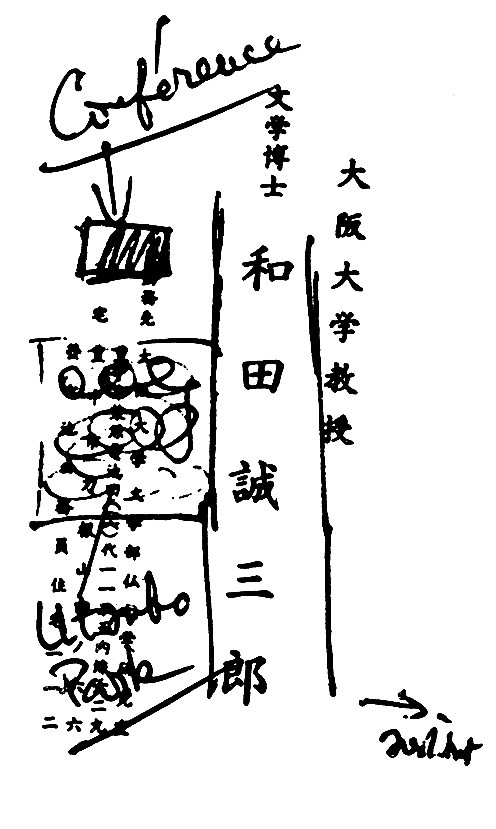

Существуют способы возмещения этой анонимности (по крайней мере, нам так это представляется), и совмещение этих способов составляет систему. Можно представить адрес при помощи ориентирующей схемы (нарисованной или напечатанной), своего рода географической справки, где дом размещается относительно уже известной метки, например вокзала (жители города большие мастера в создании этих импровизированных рисунков, где прорисовываются улица, здание, канал, железная дорога, вывеска, – рисунки, которые превращают обмен адресами в приятное общение, в котором жизнь тела и искусство графического жеста вновь занимают свое место: всегда упоительно смотреть, как кто-то пишет, точнее, рисует; всякий раз, когда мне подобным образом сообщали адрес, мое внимание захватывал тот жест собеседника, когда он, перевернув карандаш, начинал стирать резинкой слишком размашистую линию какого-нибудь проспекта или перекрестья виадука; несмотря на то что ластик чужд японской графической традиции, от его действия исходило нечто умиротворяющее, ласкающее и надежное, как если бы даже в самом этом незначительном действии тело «трудилось с большей выдержкой, нежели дух», в согласии с заповедью актера Дзэами [15]; процесс изготовления адреса был гораздо важнее самого адреса, и, зачарованный этим зрелищем, я бы часами смотрел, как мне его готовят). Можно также, если только знаешь место, куда едешь, самому указывать водителю маршрут. Можно, в конце концов, уговорить водителя руководствоваться указаниями того, к кому вы отправляетесь, позвонив по одному из больших красных телефонов, которые расположены на каждом уличном перекрестке. Всё это делает визуальный опыт определяющим элементом ориентирования: такое положение было бы банальным, если бы речь шла о джунглях или чаще, но оно не кажется таковым применительно к очень большому современному городу, ориентация в котором чаще всего обеспечивается планом, гидом, телефонным справочником – одним словом, объектами печатной культуры, а не практикой жеста. Здесь, напротив, освоение жилого пространства не опирается ни на какую абстракцию; вне реестра оно – чистая случайность: больше действительное, нежели узаконенное, оно уже не выражает слияния идентичности с собственностью. Этот город может быть познан лишь этнографически: в нем надо ориентироваться не при помощи книги или адреса, но – шагом, взглядом, привычкой и опытом; всякое открытие здесь столь насыщенно и зыбко, что не может быть восстановлено иначе, чем припоминанием того следа, который оно в нас оставило: впервые где-то побывать – значит, в каком-то смысле, начать писать: и поскольку адрес не записан, необходимо, чтобы он сам основал свое собственное письмо.

Вокзал

В этом огромном городе, в этом краю урбанизма каждый квартал имеет простое, всем известное наименование; оно напоминает экстренное сообщение на пустоватой (так как улицы не имеют названий) карте; ему придается особая значимость вроде той, которую Пруст на свой манер обыграл в Именах Мест [16]. Квартал потому столь правильно ограничен, собран, очерчен своим именем, что он имеет центр, однако центр этот пуст в духовном смысле: обычно это вокзал [17].

Вокзал – это большой организм, где собраны вместе и поезда дальнего следования, и городские поезда, и метро, и торговый центр, и целая сеть подземной торговли; вокзал служит кварталу той точкой отсчета, которая, по мнению градостроителей, позволяет городу означать, быть читаемым. Японский вокзал пересекают тысячи функциональных маршрутов – от длительного путешествия до поездки за покупками, от покупки одежды до покупки продуктов: скажем, поезд может въехать в обувной отдел. Торговля, отправления и прибытия со всеми пересадками – всё это осуществляется в одном здании (стоит ли его по-прежнему называть вокзалом?), при этом оно лишено того священного характера, которым обычно отмечены все важные ориентиры наших городов: соборы, церкви, здания мэрии, исторические памятники. Здесь же точка отсчета абсолютно прозаична; конечно, рынок тоже часто является центральным местом западного города, но в Токио товарному избытку противостоит вокзальное движение: постоянное отправление мешает накоплению; кажется, что товар – лишь повод для упаковки, а пакет, в свою очередь, – не более чем пропуск или посадочный билет на поезд.

Эти борцы составляют касту, они живут отдельно, носят длинные волосы и употребляют ритуальную пищу. Бой длится одно мгновение – время, необходимое для того, чтобы повергнуть другую массу. Никакого кризиса, драмы или изнеможения, словом, никакого спорта: знак тяжести, а не напряженности конфликта.

Таким образом, каждый квартал стягивается к дыре своего вокзала, к точке пустоты, куда стекаются его заботы и удовольствия. Предположим, сегодня я решу отправиться туда-то и туда-то только ради того, чтобы в каком-то смысле подольше побыть с именем этого места. Я знаю, что в Уэно увижу вокзал, наземная часть которого наводнена молодыми лыжниками, а подполье, протяженностью с город, забито киосками, общедоступными барами, заполненными нищими и путешественниками, которые дремлют, болтают или едят прямо на полу в грязных переходах, воплощая всю романтику злачных мест. Неподалеку оттуда – но в другой день – мы увидим совсем иной народ: на торговых улочках Асакуса (где нет автомобилей), окаймленных арками из бумажных цветов сакуры, продают совершенно новую, удобную и недорогую одежду: куртки из грубой кожи (никаких ассоциаций с криминалом), перчатки с черной меховой оторочкой, очень длинные шерстяные шарфы, которые перебрасывают через плечо на манер деревенских мальчишек, возвращающихся из школы, кожаные кепки, всевозможные блестящие инструменты и шерстяные вещи из гардероба рабочего, который вынужден одеваться тепло и находить удовольствие в огромной, обжигающей и дымящейся плошке супа с лапшой. Еще один народец обитает по другую сторону императорского кольца (пустого, как мы помним): Икэбукуро, квартал одновременно и рабочий, и крестьянский, грубоватый и приветливый, как огромная дворняга. Каждый из этих кварталов порождает свою публику: другие тела, другая манера общения. Пересечь город (точнее, проникнуть в его глубину, а там, под землей, находится целая сеть баров и магазинчиков, к которым ведет обычная входная дверь какого-нибудь здания, и, войдя в нее, вы обнаружите настоящую, величественную и изобильную подпольную Индию: черный рынок торговли и развлечений) – всё равно что пересечь Японию сверху вниз, наложив на топографию письмо человеческих лиц. Что ни название, то идея места, а за ней свое неповторимое население, особое племя, для которого остальной город – точно непроходимые джунгли. Звучание места – это звучание истории; ибо здесь означающее – не воспоминание, но анамнез, как если бы все эти Уэно и Асакуса приходили ко мне из старинного хайку (написанного Басё [18] в XVII веке) [19]:

Пакеты

Если японские букеты, предметы, деревья, цветы, лица, сады, тексты, вещи и манеры кажутся нам уменьшенными (наша-то мифология воспевает большое, просторное, широкое, открытое), то размер тут ни при чем, дело в том, что всякий предмет или жест, даже абсолютно свободный и живой, кажется обрамленным. Миниатюра определяется не размером, но своего рода точностью, с которой вещь себя очерчивает, сдерживает, завершает. В этой точности нет ничего от разума или морали: чистота вещи достигается не пуританством (незапятнанностью, искренностью, объективностью), а неким галлюцинаторным дополнением (вроде той оптики, которую, если верить Бодлеру, пробуждает гашиш) или же отсеканием от предмета всего ореола смысла и устранением из его присутствия и его положения в мире всякой уклончивости. Между тем рамка остается невидимой: японская вещь не очерчивается и не подкрашивается; она не оформлена, не обрисована жирным контуром, рисунком, который должен «заполняться» цветом, тенью или мазком; вокруг нее – ничто, пустое пространство, которое ее обрамляет (а в наших глазах – сжимает и уменьшает).

Переверните картинку: ничего больше, ничего другого, ничего

Можно сказать, что предмет всякий раз неожиданно и между тем сознательно обыгрывает то пространство, в котором он расположен. К примеру: комната сохраняет свои вычерченные границы: это настилы на полу, плоские окна, деревянные перегородки (чистый образ поверхности), они же раздвижные двери; всё здесь черта, как если бы комната была написана единым движением кисти. И, меж тем, при повторном взгляде в этой строгости есть игра: перегородки хрупкие, стены податливые, мебель складная; в японской комнате мы находим ту «фантазию» (в одежде, в частности), которая позволяет каждому японцу обыгрывать свою вынужденную обрамленность, не впадая в театральный надрыв. Или вот еще: японский букет, «составленный строго по определенным правилам» (на языке западной эстетики), в чем бы ни заключалась символическая направленность этой конструкции, растолкованная в каждом путеводителе по Японии и в каждом альбоме по Икэбане, прежде всего стремится достигнуть некоей циркуляции воздуха, в котором цветы, листья, ветви (слова эти звучат слишком ботанически) вкупе образуют не что иное, как перегородки, дворы, лабиринты, изящно выстроенные в согласии с идеей разреженности, которая в нашем представлении никак не связана с природой, как если бы природное оправдывалось лишь изобилием; японский букет обладает объемностью; это тот неведомый шедевр, о котором мечтал еще бальзаковский Френхофер [21], желавший, чтобы можно было пройти за нарисованный объект, протиснуться в просвет между его ветвями, в проемы его строения – нет, не для того, чтобы его прочитать (вычитать его символический смысл), но чтобы воссоздать движение руки, изобразившей его, – это и есть настоящее чтение, ибо оно порождает объем и еще потому, что делает чтение не просто расшифровкой некоего послания (пусть даже с глубоким символическим смыслом), но позволяет вновь пройти путь его создания. В конце концов (или прежде всего): даже если не брать пример с известными японскими коробочками, вложенными одна в другую на манер матрешки и так до бесконечности, вернее, до обретения пустоты, – уже в простейшем японском пакете можно обнаружить настоящую семантическую медитацию. Геометричный, тщательно вычерченный и, между тем, всегда помеченный какой-нибудь ассиметричной складкой или углублением в силу самой технологии изготовления, игре картона, дерева, бумаги и тесемок, пакет перестает быть просто сопутствующим аксессуаром переносимого объекта, но сам становится объектом; упаковка самоценна, хотя и бесполезна; пакет – это мысль; подобным образом снимок молодого обнаженного японца в слегка порнографическом журнале, обтянутого бечевками, точно колбаса, свидетельствует о садистской направленности (правда, больше заявленной, чем исполненной), которая по наивности или из иронии преобразована в практику – не воздержания, но особого искусства – искусства упаковки и перевязки.

Чайный порошок, ресурс письма

Причем достоинство этой многослойной оболочки (пакет можно разворачивать бесконечно) именно в том, чтобы отсрочивать появление содержимого, которое часто оказывается совершенно незначительным, ибо в том и заключается особенность японского пакета, что ничтожность вещи несоразмерна роскоши упаковки: горстка сладостей, засахаренная фасолевая паста, какой-нибудь вульгарный «сувенир» (которыми, увы, богата Япония) обернуты с таким старанием, словно это драгоценности. В целом можно сказать, что дарится именно коробка, а не ее содержимое: толпы школьников в конце дня приносят своим родителям прекрасно упакованные свертки, наполненные непонятно чем, и выглядят так, словно бы они возвращались из дальних странствий, где все вместе предавались сладострастию обертывания. Таким образом, коробка играет роль знака: в качестве оболочки, ширмы, маски она равноценна тому содержимому, которое она скрывает, защищает и при этом обозначает: можно сказать, что она совершает обмен и подмену в финансовом и психологически-бытовом смыслах: обмен одной денежной единицы на другую и подмену одного другим, однако само скрываемое и обозначаемое до поры откладывается, как если бы функция пакета заключалась не в том, чтобы защищать в пространстве, а в том, чтобы отодвигать во времени; похоже, труд изготовления (делания) инвестирует себя именно в упаковку, но тем самым объект лишается существования, он превращается в мираж: означаемое распаковывается слой за слоем, и когда в конце концов его ухватываешь (а в пакете обычно лежит что-нибудь маленькое), оно кажется ничего не значащим, ничтожным, дешевым: удовольствие, поле означающего, уже было задействовано: пакет не пуст, но опустошен: обнаружить объект, находящийся в пакете, – всё равно что означаемое, заключенное в знаке, – значит отбросить его: то, что с энергичностью муравьев японцы переносят туда-сюда, суть пустые знаки. Ибо Япония изобилует тем, что можно было бы назвать инструментами транспортировки; они бывают различных видов и форм, из разных материалов: пакеты, сумки, чемоданы, узелки (фудзё [22], например, – платок или крестьянская косынка, в которую заворачивается вещь), каждый прохожий на улице тащит какой-нибудь сверток, пустой знак, старательно оберегаемый, аккуратно несомый, как если бы эта завершенность, обрамленность, галлюцинаторная очерченность, создающая японский объект, обрекала его на бесконечный перенос. Роскошь вещи и глубина смысла определяются всего тремя критериями, которым должен соответствовать всякий производимый объект: он должны быть четким, переносным и пустым.

Три письма

Куклы Бунраку ростом бывают от одного до двух метров. Это просто мужчины или женщины с подвижными частями тела – руками, ногами и ртами; каждую куклу поддерживают, сопровождают и приводят в движение трое: мастер держит верхнюю часть куклы и ее правую руку; его лицо открыто, гладко, светло, невозмутимо и холодно, как «свежевымытая белая луковица» (Басё); двое помощников, одетых в черное, с лицами, покрытыми тканью; один из них, в перчатках, но с голыми локтями, держит в руках большую раму с веревочками, которые отвечают за левую руку и левую кисть куклы; другой, согнувшись, поддерживает тело куклы и обеспечивает ее ходьбу. Эти люди перемещаются по неглубокой нише так, что их видно. За ними декорация, как в театре. Сбоку на сцене располагаются музыканты и чтецы; их задача – выражать текст (как выжимают сок из фруктов); текст этот наполовину читается, наполовину поется; пунктуация громких ударов плектров исполнителей на сямисэне сообщают тексту одновременно размеренность и порывистость, грубость и изящество. Истекая по́том и храня неподвижность, исполнители текста сидят позади невысоких загородок, на которых расположена огромная партитура, чьи вертикальные столбцы становятся видны всякий раз, когда они переворачивают страницу; к их плечам прикреплены треугольники из жесткой ткани, напоминающие воздушных змеев и обрамляющие их лица, подвластные всем колебаниям голоса.

Таким образом, в Бунраку осуществляются три отдельных уровня письма, которые считываются одновременно в трех составляющих спектакля: кукла, манипулятор, озвучивающий: жест-аффект, жест-стимул и жест вокальный. Голос: вся современная реальность ориентирована на эту особую субстанцию языка, которую повсюду пытаются заставить восторжествовать. В Бунраку, напротив, мы имеем дело с ограниченной идеей голоса; голос там не устраняется вовсе, но ему отводится раз и навсегда определенная, по сути, тривиальная роль. В самом деле, в голосе рассказчика собираются вместе утрированная декламация, тремоло, высокий женский тон, срывающиеся интонации, рыдания, умоляющие возгласы, приступы гнева, плача, изумления, невероятного пафоса – словом, целая кухня переживаний, открыто вырабатываемых посредством утробного тела, медиаторным мускулом которого выступает гортань. Кроме того, весь этот поток – не более чем код потока: голос движется лишь прерывистыми знаками бури; он исходит из неподвижного тела, скрытого треугольником одеяния, он привязан к книге, руководящей им со своего пюпитра, он подчиняется сухим и аритмичным (а потому и несколько нахальным) ударам исполнителя на сямисэне; вокальная субстанция остается написанной, прерывистой, закодированной, подвластной иронии (если отнять у этого слова язвительный оттенок); в конечном счете голос выносит на поверхность не то, что он нес («чувства»), но – самое себя, собственную обнаженность; каким-то хитрым образом означающее, словно перчатка, выворачивается наизнанку.

Восточный травести не копирует Женщину, но обозначает ее: он не встраивается в ее модель, но отстраняется от означаемого: Женственность надо не лицезреть, а читать: трансляция, а не трансгрессия; знак переходит от женской роли к сорокалетнему отцу семейства: это тот же самый человек, но где же начинается метафора?

Знак – это разрыв, всегда обнаруживающийся лишь на лице другого знака.

Голос не устраняется (что означало бы ввести цензуру, а значит, и указать на его значимость), но отводится в сторону (чтецы занимают боковую часть сцены). Куклы Бунраку представляют собой противовес, а точнее, противодействие по отношению к голосу – противодействие жеста. Этот жест двойной: эмотивный для кукол (публика плачет, когда кукла-любовница совершает самоубийство) и транзитивный для кукловодов. В нашем театральном искусстве актер изображает действия, но эти действия всегда остаются только жестами: на сцене – ничего кроме театра, но этот театр стыдится сам себя. Бунраку (по определению) разделяет действие и жест: он показывает жест, он позволяет увидеть действие, он разом являет и искусство, и труд, сохраняя для каждого из них его собственное письмо. Голос (и таким образом нет ничего страшного в том, что он выходит за пределы своей гаммы) сопровождается толщей тишины, где с изяществом прорисовываются иные черты, иное письмо. Вот здесь и возникает неслыханная вещь: помимо голоса и почти без мимики две этих разновидности безмолвного письма – транзитивное и жестовое, порождают экзальтацию, подобную интеллектуальной гиперестезии, производимой некоторыми наркотиками. Речь не очищена (ибо Бунраку не стремится к аскезе), но, скажем так, вся целиком вовлечена в игру, растворяя непременные составляющие западного театра: эмоция больше не захлестывает, не поглощает, но становится чтением, стереотипы исчезают, однако спектакль не стремится к «находкам», не впадает в оригинальничанье. Понятно, что всё это создает эффект дистанции, рекомендованный Брехтом [23]. Эта дистанция у нас считается невозможной, бесполезной, никчемной, старательно избегаемой, хотя именно ее Брехт положил в основание революционной драматургии [24] (и здесь одно объясняет другое); Бунраку же дает возможность понять, как эта дистанция функционирует: посредством прерывности кодов, посредством цезуры, прилагаемой к различным чертам представления; поэтому копия, создаваемая на сцене, не разрушается, но как бы дробится, покрывается бороздами, освобождаясь от метонимического смешения голоса с жестом и души с телом, которые у нашего комедианта слиты.

Письмо рождается из надписей на камне, это выемки и углубления, осязаемые, а не наблюдаемые (это не нанесение; скорее побуждение рассекать, а не наблюдать); письмо рассекает материю основы на отдельные участки, между которыми намечаются пустоты, оно лишь направляется к поверхности, впивается в нее, опуская на дно, которое уже не дно, поверхность пишущего волокна, которая тоже уже не поверхность, и это волокно наполняется тем, что внизу, вытягивая его наверх (кисть держится в руке прямо); так иероглиф втягивается в стержень – он же ствол или стремянка, – расщепляясь на уровни моносиллабикой голоса; этот стержень может быть назван «свободным запястьем», в котором на выдохе свободной кистью руки пишется «единая черта», она же – ключевой ход в «скрытом пятне» и «стертом следе».

Филипп Соллерс. О материализме, 1969 [25]

Будучи целостным, но разделенным, спектакль Бунраку, разумеется, исключает импровизацию: вернуться к спонтанности означало бы вернуться к стереотипам, на которых зиждется наша «глубина». Как это виделось и Брехту, здесь царит цитирование, щепотка письма, фрагмент кода, ибо ни один из создателей игры не может отнести исключительно к себе то, что никогда не пишется им одним. Как и в современном тексте, сплетение кодов, отсылок, фактов, вырванных из контекста, антологических жестов, умножает линию письма, не взывая к какой-либо метафизической реальности, но обращаясь к игре комбинаторики, которая раскрывается во всем театральном пространстве: то, что начинает один, подхватывает другой, и так далее, без остановки.

Одушевленное/Неодушевленное

Обращаясь к основной антиномии одушевленного/неодушевленного, Бунраку подрывает и размывает ее, не отдавая предпочтения ни одному из ее составляющих. У нас роль марионетки (Полишинеля [26], к примеру) заключается в том, чтобы держать перед актером зеркало, где отражается его противоположность; она одушевляет неодушевленное, но лишь для того, чтобы лучше показать его несовершенство, недостойность, заключающуюся в неподвижности. Будучи своего рода карикатурой на «жизнь», марионетка тем самым устанавливает ее моральные границы и стремится сосредоточить красоту, истину, переживание в живом теле актера, который тем временем превращает свое тело в обман. Театр Бунраку не обозначает актера, он просто избавляет нас от него. Каким образом? Именно посредством определенной мысли о человеческом теле, которая передается неодушевленной материей с гораздо большей строгостью и трепетом, нежели телом одушевленным (то есть наделенным «душой»). Западный актер (натуралист) никогда не бывает красив; его тело стремится к физиологической, а не к пластической сущности: это набор органов, мускулатура страстей, где каждая рессора (голос, мимика, жесты) включена в своего рода гимнастическое упражнение. Однако в силу чисто буржуазного переворачивания, его тело, хотя и остается сконструированным по принципу разделения страстей, заимствует у физиологии отпечаток органической целостности, присущей «жизни»; но, несмотря на связность его игры, моделью которой является не ласка, а сокровенная «правда», здесь именно актер остается марионеткой.

Основанием нашего театрального искусства является не столько иллюзия реальности, сколько иллюзия целостности: начиная с греческой choréia [27] вплоть до буржуазной оперы мы мыслим лирическое искусство как одновременность нескольких выражений (игры, пения, мимики), имеющих единое неделимое основание. Этим основанием является тело, и моделью упомянутой целостности является органическое единство: западный спектакль антропоморфен; в нем жест и речь (не говоря уже о пении) составляют единую материю, накачанную и блестящую, словно единый мускул, который играет выражением, но не разделяет его: единство голоса и движения производят того, кто играет, одним словом, именно в этом единстве конституируется «личность» персонажа, то есть сам актер. В самом деле, под видом «живости» и «естественности», западный актер сохраняет разделение своего тела, и таким образом дает пищу нашим фантазиям: здесь голос, там взгляд или осанка – всё становится эротичным, так же как части тела или фетиши. Западная марионетка (и это хорошо видно в Полишинеле) также является субпродуктом фантазий. Будучи редукцией, нестройным отражением, о чьей принадлежности к человеческому миру беспрестанно напоминает карикатурная симуляция, марионетка существует не как целостное тело, целиком вздрагивающее, но как ригидная часть актера, от которого она ведет свое происхождение; двигаясь как автомат, она и движение передает частично: рывками, толчками, это воплощенная прерывистость, разбитая на части проекция жестов; наконец, будучи куклой, обернутой в кусок материи или генитальную повязку, она и есть тот самый фаллический «малыш» («das Kleine» [28]), выпавший из тела, чтобы превратиться в фетиш.

Вполне возможно, что и в японской кукле сохраняется нечто от этих фантазмов; но искусство Бунраку наделяет их иным смыслом; бунраку не стремится «оживить» неживой объект, делая живой одну из частей тела, обрубок человека, сохраняя при этом за ним роль «части»; Бунраку стремится не к симуляции тела, но, если можно так выразиться, к его чувственному абстрагированию. Всё, что мы приписываем целостному телу, и всё, в чем отказано нашим актерам под прикрытием органического «живого» единства, собирает в себе человечек Бунраку и выражает всё это безо всякой фальши: хрупкость, сдержанность, торжественность, немыслимые тонкости, отбрасывающие всякую тривиальность, мелодическую фразировку жестов – словом, все те черты, которые древняя теология приписывала блаженным телам, а именно: невозмутимость, ясность, ловкость, изящество, – вот то, что воплощает Бунраку, вот каким образом оно обращает тело-фетиш в миловидное тело, вот как оно устраняет антиномию одушевленного/неодушевленного и утверждает идею, которая прячется за всяким оживлением материи, а именно идею «души».

Внутри/Снаружи

Возьмем западный театр последних столетий; его основная роль – демонстрировать то, что имеет репутацию тайного («чувства», «положения», «конфликты»), пряча при этом само искусство показывания (механику сцены, оформление, грим, источники света). Сцена, устроенная по-итальянски, раскрывает перед нами пространство этого обмана: здесь всё происходит в интерьере, куда мы тайком подсматриваем, приоткрывая, подглядывая из полутьмы зала, поглощенные зрелищем. Это фаустовское, теологическое пространство Греха: с одной стороны, залитый светом и делающий вид, что не замечает этого света, актер – то есть жест и речь, с другой же стороны, в ночном мраке, – публика, то есть сознание.

Бунраку не разрушает непосредственно соотношение зала и сцены (учитывая, что в Японии залы совсем не такие закрытые, душные и тяжелые, чем у нас); изменяется здесь нечто более глубинное, а именно движущая связь, соединяющая персонажа и актера, которая у нас всегда рассматривается как путь выражения внутреннего состояния. Надо напомнить, что все действующие лица театра Бунраку одновременно видимы и непроницаемы. Мужчины в черном суетятся вокруг куклы, не афишируя при этом своей ловкости или сдержанности, и, если можно так выразиться, без какой-либо показной демагогии; молчаливые, быстрые, изящные, их жесты в высшей степени транзитивны, действенны, окрашены тем сочетанием силы и изящества, которым отличается японская жестикуляция и которая является своего рода эстетичной упаковкой эффективности. Что касается мастера, его голова открыта; лицо гладкое, без грима, вид у него совершенно обычный (не театральный), его лицо предоставлено читающему взору зрителя, однако то, что действительно старательно предлагается прочесть, так это то, что читать нечего; здесь мы находим ту исключенность смысла, которую едва ли можем понять, потому как у нас посягать на смысл – это значит прятать его или опрокидывать, но никак не устранять. В Бунраку обнажается пустота того источника, на котором основан театр. Истерия, то есть театр как таковой, изгоняется со сцены и уступает место действию, необходимому для создания зрелища; труд занимает место внутренней жизни.

Таким образом, тщетно спрашивать себя, как это делают некоторые европейцы, может ли зритель забыть о присутствии тех, кто управляет куклами. Театр Бунраку не занимается ни сокрытием, ни высокопарным выставлением напоказ своих механизмов; таким же образом он снимает с действий актера налет сакральности и устраняет ту метафизическую связь, которую Запад неизменно устанавливает между душой и телом, причиной и следствием, двигателем и машиной, персонажем и актером, Судьбой и человеком, Богом и творением: если тот, кто всем управляет, не скрывается, каким образом вы сможете сделать из него Бога? В театре Бунраку куклы не поддерживаются никакими нитями. Нет больше нитей, нет больше метафор, нет больше Судьбы; кукла больше не подражает тварному, человек больше не является марионеткой в руках божества, а внутреннее больше не определяет внешнее.

Поклоны

Почему на Западе к вежливости относятся с недоверием? Отчего учтивость принимают за дистанцию [29] (если вообще не за отстраненность) или за лицемерие? Почему «неформальные» (как у нас говорят со смакованием) отношения более предпочтительны, чем отношения в рамках кода?

Западная бесцеремонность основана на особой мифологии «личности». Топологически западный человек считается раздвоенным, составленным из «внешнего» – социального, искусственного, ложного, и «внутреннего» – личного, подлинного (который является местом встречи с Богом). Согласно этой схеме, человеческая «личность» становится местом, преисполненным природой (или же божественностью, или виновностью), закрытым и окруженным презренной социальной оболочкой: жест вежливости (когда он необходим) – знак уважения, которым обмениваются между собой через светскую границу равно исполненные сущности (то есть, благодаря и при этом вопреки это границе). Между тем, как только речь заходит о высокочтимом внутреннем мире «личности», считается логичным относиться к этой личности, не проявляя никакого интереса к ее социальной оболочке: предполагается, что это отношение искреннее, первичное, обнаженное, искажаемое (как считается) любым общением посредством знаков, безразличное к опосредующим кодам, более всего дорожащее индивидуальной ценностью другого: быть невежливым значит быть правдивым – вот логика западной морали. В самом деле, раз уж есть человеческая «личность» (непроницаемая, исполненная, центрированная, священная), именно ее мы стараемся поприветствовать первым же движением (головы, губ, тела); но моя собственная личность, неизбежно вступая в борьбу с полнотой другого, может дать себя узнать, лишь отбросив всю опосредующую фальшь и утверждая целостность (слово двузначное: в моральном и в физическом плане) его «внутреннего мира». В следующий же момент я постараюсь умалить мое приветствие, сделать его естественным, спонтанным, избавленным от всех кодов; я буду слегка вежлив или же вежлив в силу только что возникшей фантазии, как прустовская принцесса Пармская [30], подчеркивавшая высоту своих доходов и своего положения (то есть ее способ быть «исполненной» вещами и таким образом утверждать себя как личность) не строгой дистанцией во время приема, но «простотой» манер: смотрите, как я прост, смотрите, как я мил, смотрите, как я искренен, смотрите, как я кем-нибудь являюсь, – за это у западного человека отвечает бесцеремонность.

Подарок сам по себе, нетронутый. Душа не загрязняет его ни щедростью, ни благодарностью.

Кто кого приветствует?

Иная вежливость, с тщательным соблюдением кодов, четкой графикой жестов, нам кажется слишком почтительной (и потому «унизительной»), ибо мы по привычке воспринимаем ее в рамках метафизики личности; тогда как эта другая вежливость есть своего рода упражнение в пустоте (чего и следует ожидать от сильного кода, который при этом обозначает «ничто»). Два тела склоняются очень низко друг перед другом (руки, колени, голова всегда принимают строго определенное положение), тщательно соблюдая установленный угол поклона. Или еще (как на старом фото): чтобы преподнести подарок, я должен лечь, согнувшись и почти впечатавшись в пол, а в ответ мой партнер поступает так же: единая линия пола соединяет дарящего, принимающего и сам предмет дарения, коробку, которая, может быть, вообще ничего не содержит или содержит что-нибудь совсем небольшое. Графическая форма (вписанная в пространство комнаты) придается акту обмена, в котором, благодаря этой форме, исчезает всякая жадность (подарок остается подвешенным между двумя исчезновениями). Здесь приветствие может быть свободно от унижения или гордыни, так как оно в буквальном смысле не адресовано никому; оно не является знаком коммуникации, поддерживаемой, снисходительной и предупредительной, между двумя автаркиями, двумя персональными империями (каждая из которых царствует на определенной территории я, небольшой области, от которой у него есть ключ); приветствие – не более чем сплетение форм, где ничто не остановилось, не увязло и не осело. Кто кого приветствует? Один этот вопрос оправдывает приветствие, превращает его в поклон, припавший к земле, заставляет восторжествовать не смысл, но графику очертаний и наделяет позу, которая в наших глазах выглядит чрезмерной, истинной сдержанностью жеста, означаемое которого непостижимым образом испарилось. «Форма – Пустота» [31], неизменно повторяются буддийские слова. Это и есть то, что выражают посредством практики форм (слово, чьи пластический и светский смыслы здесь становятся неразрывны) вежливость приветствия и склоненность двух тел, которые не повергаются ниц, но прописывают друг друга. Наша манера выражения слишком порочна, ибо, если я скажу, что вежливость там является религией, покажется, будто в ней заключено нечто священное, в то время как это высказывание должно быть понято в том смысле, что религия там – не более чем вежливость или, еще лучше, – религия подменила вежливость.

Взлом смысла

У хайку есть одна несколько фантасмагорическая особенность: всякий раз кажется, что его легко написать самому. Что, говорят, может быть более доступным спонтанному письму, чем подобные строки (Бусона [32]):

Хайку вызывает зависть: сколько западных читателей мечтали так прогуливаться по жизни с блокнотиком в руке, отмечая здесь и там некие «впечатления», краткость которых была бы гарантией совершенства, а простота – критерием глубины (и все благодаря мифу, состоящему из двух частей, одна из которых – классическая – делает лаконизм измерением искусства, другая – романтическая – в импровизации усматривает правдивость) [34]. Будучи абсолютно понятным, хайку при этом ничего не сообщает, и именно благодаря этому двойному условию, оно, кажется, преподносит себя смыслу с услужливостью воспитанного хозяина, который предлагает вам чувствовать себя у него как дома, принимая вас со всеми вашими привязанностями, ценностями и символами; это «отсутствие» хайку (в том смысле, какой имеется в виду, когда говорят об отвлеченном сознании, а не об уехавшем хозяине) чревато соблазном и падением, одним словом, сильным вожделением смысла. Этот самый смысл, ценный, жизненный и желанный, как счастливая фортуна (то есть случай и деньги), хайку, свободное от метрических правил (по крайней мере в переводах), поставляет нам в изобилии, по сниженной цене и по заказу; можно сказать, что в хайку символ, метафора, мораль не стоят почти ничего – от силы несколько слов, картинка, ощущение, – там, где нашей литературе потребуется целая развернутая поэма или же (в коротких жанрах) отточенная мысль, одним словом – долгий риторический труд. Похоже, хайку предоставляет Западу права, в которых ему отказывает его собственная литература, а также удобства, на которые она скупится. Вы имеете право, – говорит хайку, – быть пустым, кратким, банальным; просто замкните то, что вы видите и чувствуете, узким горизонтом слов, – и вы увлечете; у вас есть право самим (и исходя из себя самих) обосновать собственный закон; ваша фраза, какой бы она ни была, преподаст урок, высвободит символ, вы будете глубоким; малыми средствами вы достигнете полноты письма.

Огурец и два баклажана буквально воплощают трехстишие хайку.

Запад наводняет всякую вещь смыслом, подобно авторитарной религии, навязывающей посвящение целым народам; в самом деле, объекты языка (созданные при участии речи) подобны новообращенным: первичный смысл языка метонимически апеллирует ко вторичному смыслу – смыслу дискурса, – и эта апелляция имеет ценность всеобщего принуждения. У нас есть два способа избежать позора бессмыслицы, с помощью которых мы систематически подчиняем высказывание (в остервенелом затушевывании всякого рода никчемности, которая могла бы обнаружить пустоту языка) тому или иному из имеющихся в нем значений (или же тому или иному производству знака): символ или рассуждение, метафора или силлогизм. Хайку с его простыми, расхожими, одним словом, приемлемыми (как говорят лингвисты) выражениями перетягивается в ту или иную из этих двух смысловых империй. Поскольку оно является «стихотворением», его помещают в ту часть общего кода эмоций, которую называют «лирическим переживанием» (у нас Поэзия обычно связывается с чем-то «расплывчатым», «невыразимым», «чувствительным», словом, с классом неклассифицируемых ощущений); обычно говорят о «насыщенном переживании», о «запечатлении особо значимого мгновения» и особенно – о «молчании» (которое всегда является для нас знаком полноты языка). Если кто-нибудь (Дзёко [35]) пишет:

то встает образ убегающего времени. А когда другой (Басё) пишет [37]:

то объясняют [39], что это он встретил буддийского отшельника, ибо фиалка считается «цветком добродетели»; и так далее. Не остается ни одной черты, которую западный комментатор не нагрузил бы символическим смыслом. Или еще во что бы то ни стало хотят усмотреть в трехстишии хайку (три строки: из пяти, семи и еще пяти слогов) схему силлогизма (две посылки и заключение):

(в данном конкретном силлогизме заключение удается с трудом: чтобы он совершился, нужно, чтобы более слабая посылка впрыгивала в более сильную). Разумеется, если отказаться от метафор и силлогизмов, комментарий становится невозможным: говорить о хайку значит просто повторять его. Что и делает – неосознанно – один из комментаторов Басё:

«Луна настолько прекрасна, говорит он, что поэт встает снова и снова, чтобы созерцать ее из своего окна». У нас подобные интерпретации – всякого рода расшифровки, тавтологии, формализации, стремящиеся проникнуть в смысл, взломать его, – всегда неизбежно бьют мимо хайку, тогда как практикующий Дзэн без конца твердит абсурдный коан до тех пор, пока смысл не выпадет, как зуб; цель нашего чтения – подвесить язык, а не спровоцировать его: между тем необходимость и сложность последнего, кажется, как раз Басё и осознавал:

Исключение смысла

Весь Дзэн направлен на борьбу с недоброкачественным смыслом. Известно, что буддизму удается избежать фатального пути, коим следует всякое утверждение или отрицание, ибо он рекомендует всегда избегать четырех возможных утверждений: это есть А – это не есть А – это есть одновременно и А, и не-А – это не есть ни А, ни не-А. Ведь эта четверичная возможность соответствует той совершенной парадигме, которую создала структурная лингвистика (А – не-А – ни А, ни не-А [нулевая степень] – А и не-А [сложная степень]); иначе говоря, буддийский путь – это путь преграждения смысла: схватывание значения, а именно парадигма, становится невозможной. Когда Шестой патриарх [43] дает указания относительно мондо [44], упражнения вопроса – ответа, он советует – дабы запутать парадигматику – в момент, когда нечто сказано, обратиться к чему-то противоположному («Если вас спрашивают о бытии, отвечайте небытием. Если вас спрашивают о не-бытии, отвечайте бытием. Если вас спрашивают об обычном человеке, заводите речь о мудреце, и т. д.») – так, чтобы выставить нелепыми парадигматическую замкнутость и механический характер смысла. Само основание знака, сам принцип классификации (майя [45]) подлежит упразднению (посредством ментальной техники, точность, выдержанность и утонченность которой показывают, до какой степени трудным восточная мысль считает неисполнение смысла); в отличие от классифицирования как такового, то есть посредством языка, хайку стремится к достижению стертого языка, в напластованиях которого не оседает ничего, что можно было бы назвать «наслоением» символов (что неизбежно случается в нашей поэзии). Когда говорят, что шум прыгающей лягушки пробудил Басё к истине Дзэн, то надо понимать (хотя это и будет еще слишком западной манерой выражаться), что Басё нашел в этом звуке не какой-то мотив «озарения» или некоей символической гиперестезии, а, скорее, предел языка: существует момент, когда язык прерывается (это состояние достигается посредством усиленных упражнений), как раз в этом беззвучном разрыве возникает как истина Дзэн, так и краткая, пустая форма хайку. Полный отказ от «распаковывания»; поэтому «прервать язык» не значит погрузиться в некую гнетущую, значительную, глубокую, таинственную тишину или же освободить душу для встречи с Богом (в Дзэн нет Бога); то, о чем идет речь, не должно быть понятно ни из речи, ни в конце речи; то, о чем речь, принципиально непрозрачно, можно лишь повторять это до бесконечности; именно это и рекомендуется монаху, который работает над коаном (или же притчей, предложенной ему учителем): не нужно ни разгадывать его, как если бы у него был скрытый смысл, ни проникаться его абсурдностью (абсурдность – это все еще смысл), нужно твердить его до тех пор, «пока зуб не выпадет». Таким образом, весь Дзэн, литературным ответвлением которого является искусство хайкай [46], предстает как мощная практика, направленная на то, чтобы остановить язык, прервать эту своего рода внутреннюю радиофонию, которая непрерывно вещает в нас, даже когда мы спим (быть может, именно поэтому практикующим запрещается засыпать), опорожнить, притупить, иссушить ту неудержимую болтовню, которой предается душа; и, быть может, то, что в Дзэн называется сатори и что на Западе могут перевести лишь приблизительными христианскими соответствиями (просветление, откровение, прозрение), есть лишь тревожная подвешенность языка, белизна, стирающая в нас господство Кодов, слом того внутреннего говорения, которое конституирует нашу личность. И если это состояние не-языка предстает освобождением, то потому, что в буддийском опыте размножение мысли (мысль о мысли) или, если угодно, бесконечное прибавление избыточных означаемых – круг, моделью и носителем которого является сам язык, – предстает как препятствие: уничтожение же вторичной мысли, напротив, разрывает дурную бесконечность языка [47]. Похоже, во всех этих экспериментах речь идет не о том, чтобы подавить язык таинственной тишиной неска́занного, но о том, чтобы познать меру его, остановив тот словесный волчок, который вовлекает в свое вращение навязчивую игру символических замещений. В конце концов атакуется сам символ как семантическая операция.