| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |

Балет моей жизни (fb2)

- Балет моей жизни (пер. Мария С. Кленская) 5594K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Клео де Мерод

- Балет моей жизни (пер. Мария С. Кленская) 5594K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Клео де Мерод

Клео де Мерод

Балет моей жизни

В память о моей любимой матери. Я бы хотела поблагодарить Клод Каррас за неоценимую помощь в работе над этим произведением.

К. де М.

© М. С. Кленская, перевод, 2021

© А. А. Васильев, предисловие, фотографии, 2021

© ООО «Издательство „Этерна“», издание на русском языке, 2021

* * *

Предисловие к русскому изданию

Каждый раз, когда я думаю о Прекрасной эпохе 1900-х годов, я невольно вспоминаю женские образы того утонченного времени. Их изысканные и нежные черты живо рисуют мне два легендарных камейных профиля — божественной танцовщицы Клео де Мерод и дивной итальянской красавицы с трагической судьбой Лины Кавальери.

О Клео де Мерод я узнал в ранние детские годы от своей двоюродной бабушки, петербургской модницы, пианистки Ольги Петровны Дрябиной, урожденной Васильевой. Она была замужем за тенором Дягилевской антрепризы Иваном Поликарповичем Варфаломеевым и вхожа в артистический мир блистательного Санкт-Петербурга, где Клео де Мерод, как и в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе, была притчей во языцех. Легендарная красота этой балерины австро-венгерского происхождения так ярко блистала на рубеже веков, что ее фотопортреты многотысячными тиражами повсеместно распространялись среди ее поклонников обоих полов. Так и в моей коллекции от вышеупомянутой Ольги Петровны мне достались изящные открытки с легендарным профилем Клео и не менее известными изображениями ее тончайшей талии, бывшей предметом восхищения миллионов мужчин и предметом зависти миллионов женщин.

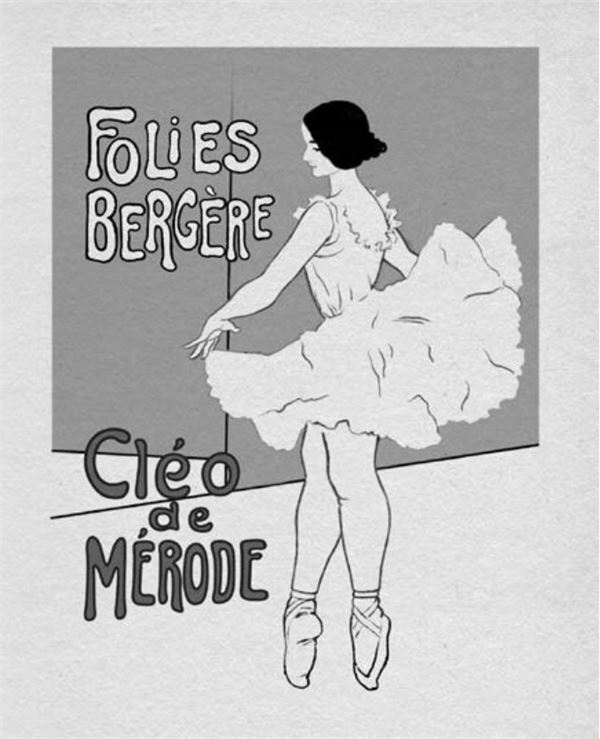

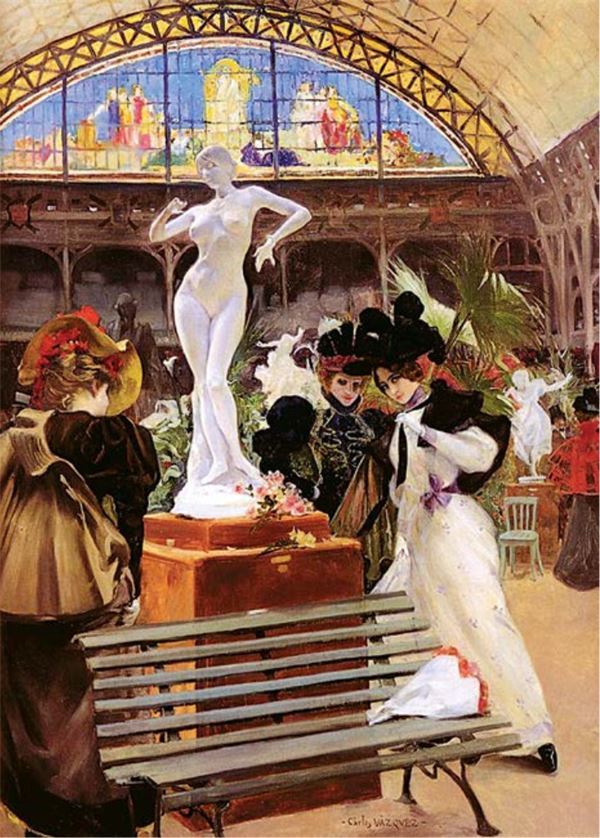

Говоря о Клео, надо отметить ее удивительный дар нравиться всем, восхищая массы, при этом не станцевав ни одной ведущей партии в балетах Гранд-Опера. Первым импресарио Клео была ее мама, бывшая фрейлина австро-венгерской императрицы Сисси, посвятившая дочери всю свою жизнь. Клео начала карьеру в кордебалете и дорослая до сольных концертных выступлений с камбоджийскими танцами на выставке 1900 года, благодаря своей божественной внешности и феноменальной фотогеничности. Возможно, главной причиной было соответствие ее внешности канонам красоты стиля art nouveau, где образы дам-ундин, с тонкими и вытянутыми чертами лица и волнистыми длинными волосами, как нельзя лучше подходили и под ювелирные украшения Рене Лалика, и под плакаты Альфонса Мухи. Став эталоном красоты, Клео де Мерод позировала для многих скульпторов и великих художников своего времени — от Тулуз-Лотрека до Джованни Больдини.

Особенностью Клео де Мерод была ее знаменитая прическа с бандо, прикрывавшая уши, которую она нередко носила на средневековый манер с золотым обручем на лбу. Это так понравилось современницам, что появились тысячи последовательниц, и такую прическу стали называть «а-ля Клео де Мерод». Они даже попали под язвительное перо Надежды Тэффи, которая, описывая в своих воспоминаниях советскую служащую в конторе, упомянула о скучной даме с «осыпанной перхотью прической „а-ля Клео де Мерод“». Балерина была столь преданна этому образу, что ее удивительная верность дала повод различным сплетням и кривотолкам, мол Клео скрывала под густыми бандо своих волос деформированное ухо, что было пустой выдумкой завистников. Но было время, каюсь, и я верил в эти россказни, пока не нашел в архивах ранние фотографии красавицы с другой, поднятой наверх, прической и не убедился, что с ушами у нее было так же прекрасно, как и с другими частями ее изящного тела.

Довольно долго работая в Королевском балете Фландрии в Антверпене, я как-то наткнулся в театральной библиотеке на книгу воспоминаний Клео де Мерод, которую вы держите в руках. Эпоха тогда была доинтернетная, добывать новую информацию было, увы, непросто, и я с радостью прочел эту книгу, скопировал ее и подумал, что ее надо будет издать в России. Ведь Клео так «вкусно» описывает свои гастроли в Москве и Петербурге, блеск мундиров русского двора, бриллиантовые ривьеры на дамских декольте и величественные театры царской России. Прошло почти тридцать лет, и эта моя мечта осуществилась — книга воспоминаний Клео де Мерод перед вами.

В парижский период жизни мне приходилось часто слышать анекдот, что первые линии знаменитого парижского метрополитена были построены к Всемирной выставке 1900 года на деньги бельгийского короля Леопольда II, престарелого поклонника и покровителя Клео де Мерод. За его слабость к этой балерине в родной Бельгии влюбчивого короля прозвали Клеопольдом, но метро было все же построено по ее капризу и, скажу более, успешно функционирует по сей день, радуя парижан и гостей французской столицы. Несмотря на этот факт, в своих воспоминаниях Клео отвергает всякую связь с бельгийским монархом и утверждает, что его подарки ограничились лишь одним большим букетом цветов.

Во время чтения книги воспоминаний создается ложное впечатление, что Клео де Мерод была вечной девственницей и отказывала всем. Но, из рассказов очевидцев ее парижского прошлого, я узнал, что в эпоху расцвета ее популярности, заведя себе роскошный особняк в VIII районе Парижа в районе рю де Тегеран, Клео де Мерод позаботилась и об оригинальном досуге своих поклонников. На первом этаже ее дома был бильярдный зал, где играли мужчины, ожидая своей очереди якобы в ее спальню. Так это было или нет, но слухи о ее легендарном богатстве ползли по Парижу. Ее бриллианты были сравнимы с теми, что носила другая звезда — прекрасная испанка Каролина Отеро, чьи ласки испытали на себе все действовавшие монархи Европы того времени. А наряды Клео были просто немыслимыми. Талия балерины колебалась в районе 50 см, она часто одевалась у Жака Дусе, Чарльза Ворта, сестер Калло и других знаменитых мастеров Высокой моды тех лет. К счастью, ее наряды не канули в Лету! На старости лет, а она прожила 91 год, Клео, понимая собственную важность как видного персонажа Прекрасной эпохи, передала бо€льшую часть своих роскошных нарядов 1900-х годов в парижский Музей моды и костюма во дворце Гальера. Именно там они и хранятся поныне и время от времени экспонируются на выставках, посвященных стилю модерн в моде. Помню ее вышитые фильдеперсовые черные чулки, демисезонные карако с перьевой опушкой и рукавами жиго, платья с тончайшей талией в роскошных брюссельских кружевах, муфту с меховой оторочкой. Как мне в Москве не хватает такого музея моды! Как грустно, что мы не смогли сохранить этот пласт культуры нашего отечества…

Но вернемся к Клео. Удивительно осознавать, что лишь одно рукопожатие отделяет меня, автора этих строк, от легенды танца и красоты, от богини в стиле art nouveau Клео де Мерод. В годы моей молодости я был дружен с балериной Мариинского театра Алисией Францевной Вронской. Она прожила тоже почти 100 лет и скончалась в Лозанне, в Швейцарии. После отъезда из Петрограда в 1917 году ее карьера сложилась очень удачно. В Париже она сразу нашла себе место в театре Opéra Comique, так как ее контракт с Дягилевым не был ратифицирован. Именно там Алисия Вронская лично встретилась с Клео де Мерод, которая в 1918 году работала балетмейстером в этой небольшой, но престижной балетной труппе. Алисия была наслышана о ее красоте, но очень разочаровалась, когда увидела ее на сцене, в виде статуи. По ее словам, Клео уже не танцевала, но очень грациозно принимала позы античной статуи в греческих хитонах, что не соответствовало уровню классической подготовки выпускницы Театрального училища Алисии Вронской, которая была стремительна в прыжках, точна в арабесках и сильна в пируэтах. Именно там, в репетиционных залах Opéra Comique, она нашла своего партнера по сцене и спутника жизни Константина Альперова, выходца из московской цирковой семьи акробатов. Иными словами, Клео де Мерод выглядела бледно в своих сценических танцах на фоне новых русских солистов-эмигрантов. Ее сценическая слава клонилась к закату, у нее появилось множество новых конкурентов в мире танца: великая Анна Павлова, грациозная Тамара Карсавина, гениальная Ольга Спесивцева, кстати, носившая всегда прическу с бандо «а-ля Клео де Мерод». А в 1920-е годы в моду вошел джаз и новые танцы, особенно темнокожей танцовщицы Жозефины Бейкер.

Париж — это город, который никогда не испытывает ностальгии по прошлому, всегда живет настоящим и не задумывается о будущем. О Клео де Мерод стали забывать. Она покинет Париж и окажется в теплом климате Биаррица, где будет преподавать балет маленьким девочкам. Неудивительно, что никто из ее учениц не станет прославленной балериной. Тем более, что на юге Франции создала свою балетную школу еще одна солистка Императорского русского балета — Юлия Седова. Конкуренция в этой сфере всегда была велика. Иное дело красота. У Клео де Мерод в этой ипостаси конкурентов не было, но и это не вечно. На последней фотографии мы видим пожилую и очень красивую даму с легендарным профилем — постаревшую Клео де Мерод. Ее прекрасные глаза полузакрыты, нос все так же аристократичен, кисть руки грациозна, а губы скрывают множество тайн, которые она унесет в могилу на кладбище Пер-Лашез в 1966 году. Но ее воспоминания смогут вновь воссоздать незабываемый образ иконы стиля Прекрасной эпохи и рассказать нам о том интересном и изысканном времени.

Александр Васильев,

историк моды, 2021

Часть I

Чудесное детство

Глава первая

Путешествие моей матери. — Однажды, прекрасным осенним днем… — Я появилась на свет на холме Святой Женевьевы. — История моего имени. — Первые годы на улице des Écoles. — Детство, полное заботы и ласки. — «Лулу» и ее мать в Люксембургском саду. — Мы осваиваем Париж. — Малышка, которая не любит ждать. — Весь квартал поднят на ноги.

Всегда сомневались в истинности моего имени. Я никогда не придумывала себе псевдоним. Меня на самом деле зовут Клеопатра Диана де Мерод. Я происхожу из австрийской ветви рода де Мерод, корни которого восходят к XII веку. Хотя оба родителя были родом из Вены, сама я родилась в Париже.

Однажды, когда один из моих друзей, герцог Н., навещал меня на улице Капуцинок, где я жила в 1900-х годах, речь зашла о моем имени. Знатный гость тогда сказал мне:

— Имя, какое вы себе выбрали, звучит вполне аристократично.

— Как это «выбрала»? Это мое настоящее имя!

Поскольку во взгляде его читалось сомнение, я пошла за бумагами, которые не только доказывали истинность моих слов, но и позволяли убедиться, что я принадлежу к роду, возможно, намного более знатному, чем род моего собеседника. Герцог Н., с большим тщанием изучив бумаги, вынужден был признать справедливость моих слов, но это открытие его так обескуражило, что, возвращая мне бумаги, он только смог пробормотать с растерянным видом: «Как забавно…»

В другой раз в Танцевальном фойе[1] мне был представлен маркиз М. После обычных любезностей и комплиментов он, улыбаясь, спросил меня: «И как же вас следует называть: маркиза, графиня или баронесса?» Улыбнувшись в ответ, я сказала: «Вы не поверите, насколько это уместный вопрос!» Однако дальнейшими объяснениями пренебрегла. Если бы я сказала, что действительно являюсь баронессой и маркизой, мои слова, лишенные в тот момент доказательств, он бы воспринял как ложь… но я же не ношу свои бумаги в складках балетной пачки!

Скептическое отношение герцога Н. и маркиза М. в целом в обществе разделяли, и, конечно, многие были убеждены: для того, чтобы придать яркости своему дебюту на сцене и оригинальности образу, я придумала фамильное имя, незаслуженно создававшее вокруг меня аристократический ореол. Сколько раз за годы своей карьеры я слышала среди зрителей в театре или гостей на светском приеме знакомое шушуканье: «Это не ее настоящее имя…», «Это всего лишь псевдоним…»

Эти суждения на самом деле выдают отсутствие серьезных размышлений. Если бы я не имела права носить фамилию Мерод, семья де Мерод безусловно оспорила бы это, принудив меня или полностью сменить псевдоним, или изменить его написание. Этого никогда не случилось, а я повторяла бесчисленное количество раз, что всегда носила только то имя, которое было записано в книгу актов гражданского состояния мэрии V округа при моем рождении: Клеопатра Диана де Мерод. Единственное изменение, которое я себе позволила, это сократить имя Клеопатра до Клео. Это имя короче, легче произносится и лишено помпезности по сравнению с именем знаменитой царицы из рода Лагидов. Что касается фамилии Мерод, возможно, стоит обратиться к его истории в самом начале рассказа о моей жизни. Но я немного боюсь слишком углубиться в детали генеалогии, поскольку это может оказаться утомительным.

Я просто скажу, что род де Мерод, один из самых знаменитых в Нидерландах, уходит корнями в XII век. В результате разнообразных матримониальных альянсов у него в XVII веке возникла австрийская ветвь, которая в конце концов расцвела союзом семейств де Берхтольд и де Мерод, плодом чего я и стала.

Для любителей геральдики привожу описание нашего герба, изящно выведенное кистью на старинном пергаменте, принадлежащем нашей семье: «На золотом четыре червленых столба, обрамленных лазоревым». А вот гордый девиз семьи де Мерод: «Честь дороже почестей».

* * *

Моя мать была баронессой де Мерод, маркизой де Трелон. Она родилась в Медлинге, рядом с Веной, в 1850 году, у родителей уже был сын. Ее мать умерла довольно молодой после рождения второго сына от травм, полученных при падении с лошади. Мой дед, которому принадлежала многочисленная недвижимость в Вене, не надолго пережил свою жену. Оставшись сиротой, мать попала на воспитание к своей строгой религиозной тетушке, отдавшей ее обучаться сначала в монастырь урсулинок, а потом визитанток[2]. В этих двух монастырях она получила довольно хорошее, но очень строгое воспитание. Сестры серьезно относились к выполнению религиозного долга и хорошим манерам. Между тем, поскольку они были достойнейшими женщинами, у них получилось превратить своих воспитанниц — дочерей самых известных семейств — в прекрасно образованных блистательных дам. Мама там получила солидные знания: кроме родного языка, она научилась свободно разговаривать на французском, английском и итальянском. С особенным тщанием в ней развивали художественные способности: насыщенные занятия превратили в рутину рисование, сделали ее виртуозной пианисткой и развили природные голосовые данные. Ее братья, также необыкновенно одаренные, учились в венской Терезианской академии[3] вместе с будущим королем Испании Альфонсо ХII.

* * *

В восемнадцать лет моя мать была нежной девушкой среднего роста, тонкой и стройной, с грациозными движениями и изящной походкой. Ее красота была очень выразительна: тонкие чистые черты и бледный цвет лица оттенялись глубиной огромных карих глаз, а маленькая точеная головка тонула в водопаде темных кудрей, волнами ниспадавших на плечи. Ее руки совершенных пропорций были ослепительно-белыми. Когда ребенком я завороженно смотрела, как они порхают над клавишами фортепьяно, то словно видела двух белоснежных птиц.

Получив дипломы, мама покинула пансион; она должна была отправиться служить фрейлиной при дворе императрицы Елизаветы, когда встретила моего отца. Их соединила большая любовь, которая для матери стала единственной в жизни.

* * *

Как же так случилось, что, имея родителей-венцев, я увидела свет в Париже, а Франция стала моей единственной родиной? История этого необыкновенного приключения до сих пор остается для меня во многом загадкой.

За несколько месяцев до моего рождения мать мучили обстоятельства тягостного судебного процесса австрийской части семейства де Мерод против бельгийской. Будучи особой крайне энергичной, моя мать решила способствовать скорейшему завершению этого слишком затянувшегося процесса. Она отправилась в Париж с целью нанести визит бельгийскому барону де Мерод, который тогда проживал на улице Grenelle. По причине важных дел на родине отец не смог сопровождать Зенси — так мама всегда писала свое имя.

Она остановилась в отеле «Павильон» на улице de l’Échiquier. Но ее пребывание в Париже затянулось. Я так никогда и не узнала, что же произошло тогда между родителями и в результате каких обстоятельств они стали жить отдельно друг от друга, отец — в Вене, а мать — в Париже. Но как бы то ни было, она оставила отель и поселилась на улице des Écoles, рядом с Коллеж де Франс, в просторной квартире, какую обставила с большим вкусом и где прожила довольно долго.

Я решила не настаивать и не выяснять обстоятельства, которые она мне по своей собственной воле не открывала, поскольку предчувствовала, что это будет тяжелым испытанием. Проявив настойчивость, я бы сорвала завесу с горестных воспоминаний, но из уважения к ней делать этого не захотела…

На этом ее личная жизнь была кончена. С этого момента она жила лишь для ребенка, которого ждала.

* * *

Расположенный совсем близко Люксембургский дворец неодолимо ее притягивал. Почти ежедневно она искала умиротворения и ясности в его величественной сени. Однажды солнечным осенним днем — было 27 сентября — она прогуливалась там, ступая осторожно, маленькими шагами, и вдруг почувствовала первые боли, которые так стремительно усиливались, что она упала на ближайшую скамейку, не в силах вздохнуть. Две проходившие мимо дамы подбежали к ней, а третий прохожий побежал за фиакром. Добросердечные дамы сопроводили мою мать до выхода, посадили в экипаж и отвезли к повитухе, жившей ближе всего — на холме Святой Женевьевы, на улице Montagne Sainte-Genevieve, совсем рядом с церковью Saint-Étienne-du-Mont.

Вот так нетерпеливо, уже тогда продемонстрировав свой будущий характер, я и появилась на свет раньше срока и вовсе не на улице des Écoles, где все было готово к моему появлению, а в совершенно случайном месте! Я родилась в пять часов вечера. Часто потом мама мне говорила: «Как раз в тот момент, как ты родилась, комнату осветил луч солнца!»

Солнце приветствовало меня — счастливое предзнаменование! Я родилась на холме Святой Женевьевы под тройной защитой: покровительницы Парижа[4]; Расина, похороненного в церкви Saint-Étienne-du-Mont, и тех великих, кто покоится в Пантеоне… Если верить в силу предзнаменований, то судя по тем, кто осенял мою колыбель, неудивительно, что на роду мне было написано стать парижанкой и заниматься литературой и искусством.

* * *

Как я уже говорила, мать назвала меня Клеопатра Диана, и выбор этих двух имен, напоминающих о Древнем Египте и греческих мифах, не был случайным, но тщательно и долго обдумывался. После помолвки родители посетили Дрезденский музей, коллекция которого — одна из самых богатых в Европе, как все знают. Поскольку оба были восторженными ценителями живописи и скульптуры, они подолгу любовались там известными шедеврами, среди них были образы Клеопатры и Дианы. Они казались такими прекрасными, что родители решили назвать своего первого ребенка, в том случае, если это будет девочка, Клеопатра Диана. Если бы родился мальчик, то ему бы дали имя Деметрий, по какой причине, я точно не знаю. Возможно, в честь греческого историка, основателя Александрийской библиотеки.

Но повторюсь, мое чересчур декоративное имя Клеопатра фигурирует лишь в моих документах и в реальной жизни никогда не звучало. Никто так меня никогда не называл. Для всех я была и остаюсь Клео, а мама всегда называла меня милым прозвищем Лулу. С момента моего рождения у нее вошло в привычку называть меня этим уменьшительным домашним именем.

* * *

Мое раннее детство прошло в счастливом спокойствии. Я родилась сильной и полной жизни, мать кормила меня сама, и ее молоко подарило мне цветущее здоровье, на которое в дальнейшем ничто не могло повлиять.

Дома мой взгляд встречал лишь приятные предметы, а на улице я делала первые шаги за руку с матерью, окруженная забавным спектаклем городской жизни.

Мать страстно полюбила Париж. Она хотела досконально изучить его и показать мне: сначала наш квартал, который мы исходили вдоль и поперек, музей Клюни, Сорбонна, Коллеж; потом узкие улочки, поднимавшиеся к «моему» холму, и сам холм с величественным Пантеоном, и Saint-Étienne-du-Mont со старинными каменными стенами, словно со старинного офорта. Иногда, поднимаясь по улице Monge, мы доходили до Arènes de Lutèce и даже до церкви Saint-Médard. Однажды во время прогулки мы добрались до улицы Les Gobelins, а потом, пройдя ее до конца, свернули на улицу Croulebarbe. Дорога заканчивалась очень узкими мостками через странную маленькую речку Бьевр шафранно-желтого цвета с резким, довольно неприятным запахом. Еще нам нравилось, возвращаясь домой, подниматься вверх по бульвару Saint-Michel, чтобы пройтись рядом с Val-de-Grâce[5]. Мы могли затеряться в сплетении старинных улочек, романские названия которых меня просто очаровывали: «улица Урсулинок», «улица Фельянтинок» — здесь мне слышался звук колокола; название улицы Эразм звучало нежно и загадочно; а вот названия улиц Abbaye, Épée и Еstrapade[6] меня немного пугали, тем более что мама мне рассказала, что последнее слово означало вид казни былых времен. Потом мы возвращались по улице Petit Luxembourg, обрамленной высокими величественными деревьями, чьи ровно подстриженные длинные и узкие кроны так удачно сравнивают с париками Людовика ХIV. Мы обязательно останавливались полюбоваться на фонтан Carpeaux, и почти всегда наш день завершался у Люксембургского дворца, в милом ресторанчике Le Luco, где мы оставались очень долго, часто до самого закрытия.

Я вспоминаю еще бронзовую фигуру некоего кота — думаю, это был лев, созданный скульптором Огюстом Кеном, которую я окрестила «зеленой собакой», а поскольку я еще не умела хорошо выговаривать слово «собака», то получалось «зеленая бабака», что очень смешило маму. Если я немного от нее отставала, она оборачивалась и кричала: «Давай-ка скорее, моя маленькая бабака!»

Конечно, как и все маленькие посетители Le Luco, я с упоением предавалась разным играм: бросать мяч, вертеть обруч, прыгать через скакалку. Мне нравилось прыгать, бегать, кружиться, я все это уже тогда проделывала с необычайными гибкостью и силой: эти качества так хорошо будут служить мне потом, когда я стану танцовщицей, во время прыжков и пируэтов. Короткая юбочка колыхалась вокруг меня. Я носила платьица с оборками и низкой талией, украшенные широкими муаровыми поясами, которые сзади завязывались в большие красивые банты. Этого требовала тогдашняя мода. У матери был прекрасный вкус, и мои яркие изящные туалеты мне очень шли. У меня были густые, очень светлые волосы, вьющиеся от природы. Меня стригли, как говорится, «под горшок», и золотистая челка красиво оттеняла мои немного восточные глаза. Когда мне исполнилось три года, мать отвела меня к Надару[7], королю фотообъектива. Он сделал несколько довольно удачных моих фотографий. Одну из них мать поставила на ночной столик. «Это мой ангелочек», — говорила она, указывая на нее.

* * *

Возможно, создается впечатление, что я и не спрашивала о своем отце. Это не так, я спрашивала о нем и с детской наивностью иногда шептала, что мне хотелось, чтобы у меня, как и у других девочек, тоже был папа! Мне хотелось знать о нем все, и мать описывала мне его внешность: красивые черты лица, выразительные умные глаза, высокую фигуру. Иногда, получив от курьера письмо, она показывала мне подпись: «Смотри, это почерк твоего отца». Время от времени она в уклончивых выражениях объясняла мне, что важные дела вынуждают отца жить вдалеке от нас и я смогу увидеть его, только когда вырасту. И больше ничего. Когда я подросла и стала размышлять на эту тему, то перестала расспрашивать мать, прекрасно понимая, что отвечать ей не хочется.

Клео в детстве

По правде говоря, из-за отсутствия отца я не чувствовала никакой пустоты в жизни, когда была ребенком. Мы с матерью были так близки, что наша жизнь вдвоем не допускала никакого чувства одиночества или брошенности. Она во всем шла мне навстречу, удовлетворяя все мои нужды и желания, давая все, о чем ребенок только может мечтать. Мне кажется, никакая мать не дала своему ребенку столько радости и прекрасных воспоминаний, как моя Зенси. Ее любовь по-прежнему остается самым драгоценным подарком, который я получила от судьбы. Чем только я не обязана матери! Я унаследовала `ее вкус и способности к музыке, если вообще не весь талант, ее уравновешенность, веселый нрав и невероятную чувствительность. И хотя последняя черта характера делает меня очень уязвимой, она позволяет мне испытывать такую богатую гамму эмоций, что жаловаться было бы лютой неблагодарностью.

Наконец, моим воспитанием мать занималась с несравненным тщанием, самоотверженностью и с вызывающей восхищение нежностью. Нет, никогда женщина не посвящала себя материнству с таким глубоким самозабвением! Единственное, что могу сказать: она ограничивала себя во всем остальном: ни одно удовольствие, которое я не могла с ней разделить, она себе не позволяла.

Единственное, что меня утешает при мысли обо всех лишениях, которые она терпела ради меня, так это то, что я тоже в свою очередь сделала ее счастливой: своей любовью, заботой, усердием, страстью к работе, да и самим своим успехом, в конце концов.

* * *

Несмотря на то что она была веселой, задорной и полной жизни, у нее был твердый характер и авторитет. Достаточно было одного ее слова, чтобы я слушалась и исполняла то, что требовалось; но в то же время она была терпеливой и понимающей. Правда, этими качествами мне не приходилось особенно пользоваться. Зачем было испытывать ее терпение и быть непослушной, я же была совершенно счастлива и всем довольна.

Мне бы не хотелось создать впечатление, что я была ребенком без недостатков. Впрочем, сложно спустя столько времени анализировать свой детский характер, на этом пути много ловушек, худшая из которых, несомненно, искушение быть к себе слишком снисходительной. И все же я попытаюсь нарисовать правдивый портрет души маленькой Клео с улицы des Écoles и представить его читателю без бахвальства. Я была ребенком ласковым, эмоциональным, чувствительным, без каких-либо сложностей; во мне не было совершенно никакого коварства и хитрости, требовательности, недовольства и гневливости. В общем, ничего такого, что сейчас называют «строптивостью». Мне даже в голову не приходило ничего плохого. Если в жизни или в книгах я сталкивалась с несправедливыми, злыми, жестокими действиями, то переживала это как нарушение жизненной гармонии, как диссонанс. Я не была ни скандальной, ни саркастичной, стремилась лишь к радости и видела во всем красоту. Можно ли сказать, что я была воплощенным совершенством? Вовсе нет. Я была маленькой кокеткой и стремилась всем нравиться, совсем не смелая, даже можно сказать, трусоватая, но при этом страшно нетерпеливая. Я не любила ждать и сохранила эту черту на всю жизнь. Сейчас мне трудно даже подождать, пока немного остынет чай в чашке или горячий суп в тарелке, рискуя обжечься. Именно эта нетерпеливость — тогда очень сильная — заставила нас, маму и меня, участвовать в одном драматическом приключении.

* * *

Начало этому приключению положила одна из наших прогулок по набережной, воспоминание о ней и сейчас еще свежо, благодаря сильному потрясению, которое я тогда испытала. В тот день мать отправилась к одной из своих милых родственниц, жившей на набережной Тournelle. Я, естественно, ее сопровождала, потому что мы никогда не расставались. После полдника наша хозяйка дала мне книжки с картинками, которые я рассматривала, пока они болтали с матерью. Когда все картинки были тщательно рассмотрены, много раз со всех сторон, мне стало скучно. Мама решила, что настало время отправляться домой, и поднялась, чтобы попрощаться. Наша хозяйка проводила нас до дверей, и там они с матерью немного задержались, продолжая разговор, а я, не дожидаясь его окончания, выбежала за дверь одна быстро, словно горная козочка. Я резво неслась вдоль домов по набережной Тournelle, также бегом пересекла две или три улицы и оказалась рядом с мостом. Тут я обернулась, ожидая увидеть мать, спешащую за мной, но… никого не увидела! Встревожившись, я побежала назад, внимательно осматривая двери домов, но не могла вспомнить, как выглядел дом нашей родственницы. Я опять развернулась и пошла назад, ожидая встретить мать, идущую по моим следам. Начинало темнеть. Стремясь перейти на более светлую часть улицы, я пересекла набережную и остановилась на берегу Сены, оглядываясь по сторонам. Напрасно! Я была одна, я потерялась и стояла, испуганная надвигавшимися ночными тенями. Не осмеливаясь уже сделать ни шагу, совершенно не понимая, где нахожусь, я принялась громко рыдать. Двое прохожих, увидев такую маленькую девочку совсем одну, испуганную, в слезах, подошли и стали спрашивать меня: «Что ты здесь делаешь одна? Где ты живешь?» Мне тогда было, наверное, года три с половиной, и своего адреса я не знала. Заливаясь слезами, я только и могла, что беспомощно повторять, заикаясь от рыданий: «Мама! Мама!» Дамы, которые, вероятно, были приезжие и не знали этот квартал, очень растерялись. Рядом находился пункт помощи утопающим, и они отвели меня к спасателям.

В это время мама, не найдя меня внизу у дверей и потеряв голову от страха, бегала туда-сюда по улицам, воображая, что меня похитили. После бесплодных поисков она вернулась в дом к родственнице, надеясь, что я вернулась туда. Увы! Никаких следов ее Лулу! Расстроенная дама пыталась успокоить Зенси: «Она заблудилась, но она не могла уйти далеко, и мы ее обязательно скоро найдем!» Мать не желала ничего слушать и снова бросилась меня искать, громко крича: «Лулу! Лулу!», вбегала в магазины, в подъезды, расспрашивала консьержей и просто прохожих на соседних улицах. Тронутые материнской тревогой, портье и продавцы выходили на улицу, и вскоре почти весь квартал был занят поисками маленькой девочки, которую совсем рядом, в спасательной будке, поили теплым бульоном.

Наконец, мать решила обратиться в полицию и дала им мое описание и адрес родственницы, которую мы навещали. Я не знаю, что именно сделал комиссар полиции, но перед рассветом к спасателям прибыл сыщик, забрал меня и отвел на набережную Тournelle как раз тогда, когда туда вернулась обезумевшая от тревоги мать. Она бросилась ко мне и обняла, захлебываясь рыданиями. Не знаю, что тогда произвело на меня большее впечатление: страх остаться одной на темной улице ночью или радость снова оказаться в материнских объятиях.

Глава вторая

Музыка у нас дома: Моцарт, Бетховен, Шуберт, Вебер, Шуман, Шопен. — Очарование парижских улиц. — Два ребенка на балконе. — Старинное лекарство. — Школа в одной комнате. — Поездки на империале. — Моя первая победа. — Святой Николай и рождественская елка. — Фонарики на 14 июля. — Наши друзья Вилларды. — Принято решение отдать меня на обучение в младшие классы при парижской Опере. — Моя мать и не думала, что я стану балериной.

Первое время в Париже моя мать жила не только в изоляции от общества, поскольку никого еще не знала в городе, но и вынуждена была забросить игру на фортепьяно, так как забота о младенце отнимала все ее время. После у нее появились знакомые, да и к музыке она тоже постепенно вернулась. Она одновременно учила меня грамоте и занималась со мной сольфеджио, разучивала гаммы и довольно быстро обучила играть на фортепьяно. Потом я уже не занималась так много музыкой, потому что отдавала все свое время танцу; в любом случае, у меня никогда не получалось играть так легко и виртуозно, как мама. Слушая ее, я всегда испытывала восторг. Она играла на память произведения Вебера, Моцарта, Бетховена, а также Шумана и Шопена, прекрасно понимая их ритм и придавая каждой ноте неповторимое звучание, яркость и чувство. Казалось, что под гибкими и уверенными пальцами Зенси музыка рождалась заново. Она вдохновенно импровизировала и подпевала сама себе, в том числе и играя мелодии своего соотечественника, Шуберта. Моей любимой была песня на стихи Гете Heidenroslein (Дикая роза), которая в исполнении матери, обладавшей чистым как кристалл голосом, звучала очаровательно. Еще она играла на цитре, инструменте, очень любимом венцами, и слушать ее было восхитительно!

Именно благодаря Зенси я страстно полюбила музыку. Эта страсть лишь усиливалась на протяжении всей моей жизни и карьеры, доставляя мне столько радости, чистой и глубокой! Музыка всегда была моим верным другом и проводником в мире танца, точно направляя мои движения в балете, делая минуты счастья еще более пронзительными, поддерживая в моменты печали, вознося меня над непониманием и мещанством, которые всегда встречаются на пути артиста. Наконец, музыка всегда оставалась надежным убежищем, прекрасным оазисом, где никто не мог меня потревожить.

Недалеко от нас, на той же улице des Écoles, проживала очень музыкальная семья из Италии. Не знаю, как именно мать познакомилась с ними, важно то, что вместе они неистово предавались культу Евтерпы[8], той музы, что лучше других умеет объединять людей. Какие прекрасные вечера я проводила у этих соседей-виртуозов! Один играл на виолончели, другой — на скрипке, третий — на флейте, все отлично пели, а моя мать была ценным участником этих камерных музыкальных вечеров. Благодаря им я довольно рано познакомилась с операми Доницетти, Россини, Беллини и Верди, которые потом увидела и услышала в Опере, в самом великолепном исполнении. Особенно прекрасна была опера «Отелло», ее премьера проходила в присутствии самого маэстро, о чем я храню самые яркие воспоминания[9].

* * *

Мою мать беспокоило отсутствие у меня аппетита. Все время тревожась, что меня постигнет какая-нибудь болезнь, она пыталась меня «укрепить». В то время применялись довольно странные рецепты укрепляющих средств. Во всех семейных аптечках были тогда кувшинчики с ячменным отваром, железосодержащие микстуры или пептофер, часто еще и настой из стружек бразильского дерева квассия амара, что считалось волшебным лекарством от всех болезней. Мать и его мне давала. Вкус был ужасно горьким. Если ей казалось, что я простудилась, мама применяла очень часто употреблявшееся тогда лекарство, которое сейчас, спустя долгое время, мне кажется очень странным — свечные компрессы. Вам на грудь клали большой кусок промасленной пекарской бумаги и капали на него свечным воском. Вероятно, средство было эффективным, потому что через несколько часов никакого кашля и в помине не оставалось. У меня, во всяком случае. Но я была такая крепкая! Я не помню, чтобы страдала от каких-либо типичных для детей хворей: краснуха, коклюш, скарлатина — все это мне было неведомо!

* * *

Со мной почти никогда не сюсюкали, избегая всех этих словечек для малышей — «бобо», «сися», «бай-бай»… Моя мать говорила на очень чистом французском, учила меня хорошему произношению и правильной грамматике языка, который станет мне родным на всю жизнь. Она немного учила меня итальянскому и английскому, а вот немецкого я почти не слышала. Воспоминания о войне 1870 года еще были живы, и звуки немецкого языка коробили слух парижан, поэтому я знала всего несколько слов родного для моей семьи языка.

Когда мне исполнилось пять или шесть лет, мать решила, что мне пойдут на пользу школьные уроки и общение со сверстниками. Она отдала меня на дневное обучение частного курса, который вела бывшая школьная преподавательница. С большим терпением и добродушием она вела уроки в своем маленьком классе, состоявшем всего из нескольких учеников. Я была в восторге и считала все происходившее крайне занимательным.

В моей жизни появились обязанности и уроки, которые, впрочем, я находила такими же увлекательными, как и переменки.

Все это ничуть не мешало нам с матерью совершать после школы наши ежедневные прогулки по Люксембургскому саду, а по четвергам и воскресеньям мы отправлялись в путешествия по Парижу. Нам очень нравилось ездить на омнибусе. В хорошую погоду мы забирались на второй этаж и располагались на империале, наблюдая, как город бурлит под нашими ногами. Любимый, самый красивый маршрут: площадь Batignolles — ботанический сад Jardin des Plantes. Омнибус проезжал Notre-Dame, ехал по набережным, а заканчивал свой путь на улицах Jussieu и Linné. На последней находился один дом, который был особенно привлекателен по довольно оригинальной причине: перед ним постоянно расхаживала группа итальянцев в пестрых одеждах, с горящими черными глазами и кудрявыми шевелюрами. Кажется, это был рынок моделей для художников.

По воскресеньям мы иногда изменяли Люксембургскому дворцу и отправлялись или в Тюильри, или в Пале-Рояль, где после обеда Республиканская гвардия устраивала музыкальные концерты. Пале-Рояль меня покорил, это место мне казалось волшебным: большой тенистый сад, скрытый от города благородным фасадом с изящными балюстрадами; галереи, где теснилось столько соблазнительных лавочек, ломившихся от всяких прелестных вещичек, тяжелых восточных ковров, колье и золотых цепочек!.. Именно там в одно прекрасное воскресное утро я одержала свою первую победу над мужским полом. Мы стояли под сводами галереи перед магазинчиком с бижутерией, когда какой-то прохожий, увидев меня, замер на месте. Это был солидного вида господин среднего возраста, модно и со вкусом одетый, в руке он держал трость с дорогим набалдашником. Мгновение он меня рассматривал; немного поколебался, но потом решительным шагом вошел в магазин. Вскоре он вышел, держа в руках очень красивую серебряную погремушку, подошел ко мне, всунул ее мне в руку и быстро удалился, не произнеся ни слова.

Мы настолько удивились, что некоторое время просто молча стояли на месте. А что до погремушки, хотя я и была уже немного взрослее, чем требуется, чтобы наслаждаться такой игрушкой, она меня очень веселила. Она и сейчас у меня в целости и сохранности, нимало не утратив своего блеска!

* * *

Три праздника в году доставляли мне особое удовольствие. 6 декабря — праздник святого Николая, это была традиция из детства моей матери, она и меня приучила вешать чулочек на камин. Потом наступало Рождество, и мы всегда тщательно украшали елку, и особенной радостью было покупать елочные игрушки. Я всегда соблюдала эту очаровательную традицию и многие годы после смерти Зенси продолжала наряжать рождественскую елку, собирала вокруг нее детей подруг и молоденьких танцовщиц Оперы, для которых была «маленькой мамой».

Летом наступал третий любимый праздник — 14 июля. Лучезарный день веселья! На улицах играли оркестры, все вокруг танцевали. Окна, балконы, террасы кафе украшались фонариками, голубыми, зелеными, оранжевыми, красными или трехцветными как флаг. Их легкие гирлянды украшали городскую праздничную ярмарку, а когда наступал вечер, они светились, создавая вокруг яркую фантасмагорию летающих огней. Прекрасное 14 июля моего детства, сверкавшее огнями, наполненное смехом и песнями!

* * *

В последний период нашего проживания на улице des Écoles я полюбила чтение. Конечно, как все девчонки, я обожала истории графини де Сегюр[10], но любимой моей книгой долгое время была «Кругосветное путешествие двух детей». Потом я погрузилась с головой в сказки Андерсена и истории Жюля Верна. С ума сходила от эпинальских картинок[11].

Они стоили один су за два листка, и я долго выбирала их у продавщицы с книжным лотком на бульваре Сен-Мишель. Она была очень терпелива и позволяла мне вволю разглядывать их все, прежде чем выбрать, на что потратить свои пять сантимов. Даже переехав на правый берег[12] и став ученицей в школе при соборе Saint-Vincent-de-Paul, я все так же испытывала страсть к эпинальским картинкам и покупала их в магазинчике на бульваре Курсель, который располагался почти у входа в школу сестер-монахинь, что я считала крайне удачным обстоятельством. Дорогие сердцу картинки лежали у меня в школьном шкафчике, и я любовалась ими на переменках между уроками.

* * *

В Люксембургском саду мы познакомились с одной молодой вдовой, мадам Виллард, и ее дочкой Терезой. Она была старше меня на год или два и училась в танцевальной школе для младших при Опере. Мы с ней играли, пока наши мамы болтали на скамейке. Они очень подружились, и Вилларды часто навещали нас на улице des Écoles. Я с нетерпением ждала их приходов на полдник, потому что это сулило мне несказанное удовольствие. Дело в том, что Тереза приносила с собой балетную пачку и танцевальные туфельки и под аккомпанемент моей матери демонстрировала нам свои способности. Она была очень хорошо сложена, танцевала с большим изяществом и вызывала у меня огромное восхищение. В моих глазах она была каким-то нездешним, нереальным существом из другого мира, где обитают лишь наделенные особенными способностями и волшебными возможностями.

Когда она танцевала, я поднимала края платьица и вставала на цыпочки, пытаясь ей подражать. Я уже знала некоторые танцевальные па, потому что мама виртуозно играла венские вальсы, и я часто танцевала под ритм «раз-два-три». Мама уже тогда заметила, что мне это дается очень легко, но серьезно к этому тогда не относилась.

Однажды, когда наши подруги были у нас в гостях и я по обыкновению кружилась и подпрыгивала, подражая Терезе, мадам Виллард, некоторое время внимательно наблюдавшая за тем, как я поднимаюсь на цыпочки и округляю руки в такт музыке, воскликнула:

— Это очень, очень хорошо, моя маленькая Клео, просто очень хорошо! Все твои движения попадают в такт музыке. Можно подумать, что ты брала уроки балета!

— Уроки балета? — задумалась мать. — Но где бы она могла заниматься балетом? Я не знаю, откуда и время на это взять, она так много учится! Да и какая в этом нужда? Мне и в голову не приходило сделать из дочери танцовщицу!

Мадам Виллард не стала в тот день развивать эту тему, но каждый раз, приходя к нам, с большим интересом наблюдала за моими наивными хореографическими упражнениями. Однажды, после того как я с особенным рвением повторяла движения танца за Терезой, она очень серьезно сказала моей матери:

— Дорогая моя, почему бы вам не отдать Клео в Оперу, в младший танцевальный класс, где учится Тереза? Было бы прелестно, если бы они танцевали вместе!

— О, нет! Лулу слишком застенчивая. Она не будет знать, что делать и как себя вести.

— Поверьте мне, она научится!

— И потом, я не могу толкать ее в этом направлении без серьезного намерения и дальше направлять ее по этому пути…

— Но это абсолютно ничего не значит! Даже если вы не хотите, чтобы она стала танцовщицей, такие упражнения станут хорошей гимнастикой и в любом случае пойдут ей на пользу.

Ее доводы повлияли на мать. В то время я была очень худенькой, и она всегда боялась, как бы со мной не приключилось какой-нибудь хвори. Убежденная словами подруги, она решилась:

— Да, это может ее укрепить… Вы правы, это действительно очень хорошее занятие. Но как это все происходит?

— Не беспокойтесь. Новых учениц принимают в сентябре. Я поговорю с преподавателем и скажу вам, когда можно будет привести Клео.

Я слушала их разговор, вся обратившись в слух, и сердце мое сильно билось. И я! Я тоже пойду в Оперу, как Тереза… Я попаду в этот волшебный таинственный мир! Я не помню точно весь спектр своих чувств тогда, но мне кажется, что к радости от встречи с новым примешивались страх и беспокойство. Примут ли меня туда? Не будут ли ко мне слишком строги? Не станет ли мне одиноко среди всех этих незнакомых девочек?

Я задавала маме множество вопросов, но которые она, конечно, не могла ответить. Она лишь сказала: «Я не могу заранее знать, как все сложится. Но если тебя примут, я уверена, что ежедневные занятия вместе с маленькими подругами будут очень тебя забавлять и пойдут на пользу твоему здоровью». Она тут же стала придумывать наряд, в каком я пойду на собеседование, и немедленно взялась за исполнение своих планов.

Глава третья

В Опере. — Дом, в котором я выросла. — Господин Плюк и его лорнет. — Вот и я, маленькая балеринка! — Сложный костюм. — Мадемуазель Теодор, жрица танца. — Мадам Крампон и ее роман-фельетон. — Тяжелые занятия и экзамены. — Мой дебют на сцене в восемь лет. — Танец конькобежцев. — Как-то вечером, в «Ромео и Джульетте». — Аделина Патти[13]. — Кобольды[14] и бесенята. — Грудь Сибил Сандерсон[15]. — «Полеты ангелов» в «Фаусте». — Моя судьба решена.

Ближе к середине сентября, когда мне должно было исполниться семь лет, мадам Виллард объявила матери: «Наступило время ее представить».

В назначенный день мать подготовила меня так тщательно, что вы не можете себе даже представить. С необычайным искусством сделав мне прическу — из нее не выбивалось ни волоска, — она одела меня в «костюм», соответствовавший важности момента: платьице из шотландки с плиссированной юбкой, красивое плюшевое пальто гранатового цвета с перламутровыми пуговицами и большая бретонская шляпа из бархата со страусиными перьями. Я не знаю, что о таком наряде подумали бы современные девочки, но для того времени я выглядела шикарно. Гранатовый бархат прекрасно оттенял мою белую кожу и золотистые волосы. Закончив, мама оглядела свое произведение с большим удовлетворением.

И вот мы отправились в Оперу, чтобы нанести визит управляющему школой господину Плюку.

Опера… Каждый раз, когда мне предоставляется возможность туда попасть, я испытываю глубокое волнение. Когда я поднимаюсь по лестницам, прохожу по коридорам, вхожу в зал и сажусь в одно из кресел под потолком с росписями Леневё[16] и огромной люстрой, время останавливается… Я чувствую себя дома, окруженной знакомой обстановкой, и сотни картин проносятся перед моими глазами, полными нежности. Я снова вижу классы, преподавателей, экзамены. Кольцо страха перед выходом на сцену вновь сжимает мне горло, затем аплодисменты под сводами огромного сверкающего зала… В Опере я провела детство и отрочество, связана с этим театром самыми прочными узами. Каждый уголок, каждый коридор, каждая колонна хранит кусочек моего прошлого, поэтому я не могу оставаться равнодушной, находясь в этом здании, меня там всегда охватывают эмоции…

* * *

Вот мы уже разговариваем с господином Плюком. Конечно, сначала я чувствовала робость, но на удивление она быстро прошла: все было таким новым, интересным и любопытным! Я была за кулисами Оперы, с другой стороны, которую никто из зрителей не видит, там, где готовят представления, где артисты предстают перед вами в своем естественном виде. Этот таинственный мир примет меня и сделает своей частью, здесь я буду учиться танцевать! Это было завораживающее чувство.

Мне казалось, что я стала одним из персонажей волшебных сказок, которые так любила читать.

Господин Плюк имел худощавую фигуру, высоко держал голову, движения его были по-военному точными, и неспроста: перед нами стоял бывший императорский кавалергард. Он поднес к глазам лорнет, чтобы получше меня разглядеть, попросил повернуться в одну сторону, в другую и особенно внимательно рассматривал ноги. Потом бросил лаконичное: «Хорошо». Мадемуазель Теодор, моя будущая преподавательница, тоже присоединилась к нам и в свою очередь внимательно меня изучила, заключив следующее: «Мне кажется, она прекрасно подходит». Нам назначили день для медицинского осмотра и зачисления в школу.

Все это тоже прошло весьма неплохо. В присутствии господина Плюка и мадемуазель Теодор меня осмотрел врач Оперы: глаза, уши, нос, горло, проверил рефлексы, пощупал пульс и объявил, что все замечательно. Меня записали в журнал, и теперь нам оставалось только ждать.

Через несколько дней нам прислали подтверждение поступления в младшие классы. Из ста девочек приняли лишь восемь… и я была в их числе! Мать была очень довольна, а мадам Виллард чуть ли не больше нее. Ах! Эти первые дни, сколько эмоций, сколько новостей! Я была взволнована и растеряна… но смущение прошло очень быстро, уже ко второму или к третьему занятию, вскоре я уже обожала танцевать.

* * *

Мадемуазель Теодор, в прошлом замечательная танцовщица, стала идеальной преподавательницей. Эта женщина довольно маленького роста, с седеющими волосами, очень просто одетая, обладала властным голосом и пользовалась удивительным авторитетом. Она вела два начальных класса, большой и малый, в целом около сорока учениц… И все шло четко и ровно.

Балетным мышкам были предоставлены два довольно больших шкафа на двадцать учениц, где у каждой было свое «отделение» и футляр для костюмов и пачек. Наши шкафы находились на пятом этаже, и мы приходили за полчаса до начала занятия, чтобы переодеться в балетный костюм. Все это напоминало птичий двор: мы хихикали, болтали, рассказывали всякие истории, пыхтя от возни с бесчисленными предписанными нам элементами костюмов. Наконец, подготовившись, мы карабкались через два этажа, потому что классы находились на седьмом. Между шестым и седьмым этажами нам предстояло пробежать по огромному бесконечно длинному коридору, в середине которого располагалась «ротонда», служившая комнатой занятий для «корифеев». А нам надо было поспешать!.. Мы все время не ходили, а бегали.

Костюм для занятий был очень сложен и доставлял много хлопот. Он состоял из рубашки… со шлейфом, его нужно было завязывать спереди большим бантом. Верхняя часть тела затягивалась в корсет из тика на пуговицах довольно туго, потом надевались маленькие штанишки из рубашечной ткани и хлопковые чулки, державшиеся подвязками, за которые засовывался и низ штанишек. Затем наступала очередь корсажа, венчавшего этот туалет сверху: белый корсаж из батиста, без рукавов и довольно низко вырезанный, с легкими воланами вокруг декольте. И наконец, пачка: две юбочки из тарлатана[17], сверху сшитые вместе и накрахмаленные так, что топорщились во все стороны. Широкий пояс был последним штрихом этого костюма, тщательно выверенного для того, чтобы и юбочки были пышными и летящими, и все приличия были соблюдены. А они соблюдались даже слишком тщательно, учитывая, что мы были упакованы в три «оберегающих» слоя и с толстыми чулками на ногах! Мы могли двигаться как угодно, принимать любые позы, но от плеч до кончиков пальцев на ногах нельзя было заметить даже самого маленького участка голой кожи!

Если бы какой-нибудь маг или предсказатель показал нам тоненькие трико сегодняшних балерин или рассказал, что в будущем артисты будут выходить на сцену с голыми ногами, нас бы это повергло в шок. Даже в своей компании ученицы переодевались очень осторожно. Одну рубашку мы зажимали в зубах, пока стягивали через голову другую, чтобы сразу ее надеть. Однажды утром, поднимаясь за мной по лестнице на урок, одна из девочек ради шутки подняла мне юбочку сзади, так что стали видны панталончики. Все вокруг захохотали, а я покраснела как мак!

Костюмы для экзаменов и для сцены мало отличались от рабочих, разве что тарлатан был тоньше. Некрасивые панталоны из рубашечной ткани заменялись на трико из розового шелка из двух частей, верхняя была c рукавами, скрывавшими плечи и подмышки. Вместо обычной юбочки надевалась настоящая пачка: три юбки с одним поясом, внутри с вырезами для ног, третий слой был самым легким и самым темным.

Когда меня приняли в школу, то выдали тик, муслин, перкаль, а мадам Виллард показала матери, как шить юбочки и корсажи. Мама быстро всему научилась. Наша костюмерша, госпожа Сапан, благоговейно хранила костюмы для сцены, она мастерски умела добиваться того, чтобы пачки и юбочки становились особенно легкими и летящими.

Специалистом по трико был Милон. Клиентура ходила к нему важная, самые известные танцовщики и балерины изо всех театров. Ведь никто в те времена не мог выступать без нижнего трико. Это никому не пришло бы в голову, как и пользоваться макияжем, в те времена почти несуществующим. Для некоторых ролей приходилось гримироваться, но просто танцевать балерины выходили в естественном виде, пользовались лишь немного пудрой и иногда подкрашивали губы. Что касается меня, на протяжении долгих лет я никогда не появлялась на сцене даже слегка накрашенной.

Во время обучения в младших классах нам иногда давали роли в дивертисментах, и старая костюмерша матушка Лефевр пользовалась пудровыми румянами, чтобы слегка оживить цвет наших щек. Однако такое их использование вызывало у нас недоверие, потому что эти румяна служили для того, чтобы, растворив их в теплой воде, окрашивать в нежно-розовый цвет наши скучные белые чулки из хлопка…

Что же до туфелек, которые покупались у мастера Кре, то они делались из розового или серого тика, на замшевой подкладке и были очень легкими из-за невероятно тонкой подошвы. Это не были, как сейчас говорят, пуанты: носки у них делались мягкими. Сейчас балетные туфли тяжелые, с уплотненными мысками. Их тяжелее носить, чем наши, зато легче вставать на пуанты. Туфельки получались очень хрупкими, и приходилось укреплять носки, чтобы дольше служили, но все равно для выступления на сцене в «больших постановках» они могли продержаться лишь один вечер.

Зимой, чтобы не замерзнуть, поднимаясь по лестницам и бегая по коридорам, поверх чулок мы надевали шерстяные гетры, заворачивались в шали или надевали теплые жилеты на тонкие батистовые корсажи.

* * *

Во время занятий от нас требовали строгой дисциплины. Велся учет посещаемости, войдя в класс, следовало поставить подпись рядом со своей фамилией в списке присутствовавших. Как только начинался урок, двери в класс закрывали на ключ. Если ученица пропускала занятие по болезни, то родителям вменялось в обязанность принести оправдание или медицинскую справку, а на дом к больной отправляли кого-то, кто мог бы лично подтвердить ее состояние. Я не могу вспомнить ни одного пропущенного мною занятия или опоздания. Пропуск всего лишь одного занятия мог серьезно помешать развитию мастерства ученицы, потому что, обучаясь танцу, нельзя останавливаться, нельзя пропускать ни дня, чтобы не отстать от других.

В классе замирали всякая болтовня и хихиканье, наступали завороженное внимание и абсолютная тишина… начинались священные ритуалы занятий, а с мадемуазель Теодор и речи не могло идти о баловстве. Она жила и дышала преподаванием своего искусства, классического танца, культ которого она соблюдала с восторженной покорностью, словно жрица Весты[18], что поддерживает постоянно огонь ее алтаря. Все правила этой литургии, казалось, были высечены в ее душе, она знала наизусть все до малейших деталей и не выносила никаких сбоев. Следовало двигаться по избранному пути, не отклоняясь ни на йоту, механизм работал отлаженно и точно. Мадемуазель Теодор диктовала движения одно за одним и строго следила за их четким исполнением. Сама же она не показывала ни одно из движений: все объяснялось несколькими словами и легкими жестами.

Аккомпаниаторшу звали мадам Крампон. Полноватая, с безмятежным выражением лица, большими голубыми, немного навыкате глазами, она была в своем роде довольно любопытным персонажем. Она стучала по фортепьяно словно механическая кукла, играла всегда одни и те же пьесы, не глядя на клавиши, потому что читала какой-нибудь роман-фельетон, стоявший перед ней на пюпитре. Над ней втайне посмеивались. Несмотря на свою несуразность, Крампон опередила время, изобретя джаз на свой манер: для сопровождения упражнений temps sautee[19] она однажды сыграла «Похоронный марш» Шопена в ритме… польки. Это, как понятно сейчас, можно считать непризнанной инновацией, более того, касающейся одного из лучших музыкальных произведений на свете.

Урок продолжался полтора часа. Сначала минут 20–25 шла разминка у станка, гимнастика, необходимая для обретения гибкости и эластичности мышц, мы делали классические упражнения, чтобы научиться правильно ставить ноги и выворачивать ступни: плие, батманы, пуанты, тамп соте, кабриоли и, конечно, растягивание ног на станке в трех разных позициях. Потом, пять минут отдохнув, мы выходили на середину зала и выстраивались в пять рядов, по четыре девочки в каждом. Время от времени мадемуазель Теодор вытаскивала кого-нибудь из первого ряда и ставила одну перед всеми. В течение получаса мы делали адажио, медленные упражнения в спокойном ритме, в них включалось пять разных поз. Следующие полчаса мы работали над тамп соте, в сопровождении аллегро мадам Крампон, бодро отстукивавшей свои добрые старые шлягеры, в числе которых звучала и песенка «По реке плывет кораблик, мама». Для выполнения тамп соте четыре ученицы вставали в круг посреди залы, а остальные выстраивались вдоль станка. Четыре вышедшие вперед начинали выполнять вариации по указанию преподавательницы. Эти вариации в тамп соте непросто исполнить, тогда еще не удавалось в совершенстве исполнять самые простые па, а тамп соте — это особенно трудное. Их исполнение требует одновременных гибкости и умения держать равновесие, нужно стоять очень прямо, грудь вперед, талия изогнута. Орлиный взор мадемуазель Теодор сразу же улавливал любую неточность, и упражнение повторялось до тех пор, пока выполнение не становилось таким, как надо.

Было недостаточно просто выучить сложное па «навскидку», нужно было повторить его тысячу раз, чтобы все «встало на место». Можно быть виртуозной танцовщицей, умеющей делать головокружительные прыжки, антрашá и великолепно кружиться, но так и не стать при этом великой балериной, потому что движения «негармоничны».

Наши упражнения походили на настоящие хореографические гаммы, которые мы неустанно повторяли каждый день, как пианист, разрабатывавший аппликатуру и кисть, повторяя изо дня в день одно и то же чередование звуков. Но нас никогда не заставляли делать какие-то акробатические движения: огромные прыжки через весь зал, например, как это делают современные артисты, для чего требуется быть акробатом, а не танцовщиком. Все наши позы и движения, все вариации разворачивались в классических рамках, не нарушая хрупкого равновесия, сохраняя умеренность и изящество: оберегая классический стиль, но стараясь, тем не менее, не отставать от времени…

После тамп соте мы опять становились по рядам, урок завершался большими батманами и двумя глубокими реверансами.

В буквальном смысле мокрые до нитки после всех упражнений, мы спешили завернуться в шали и надеть на ноги гетры. Тепло укутанные, мы галопом неслись по лестницам и коридорам, чтобы не простудиться. Добежав до шкафа, мы спешили переодеться, мамы изо всех сил растирали нас губками с одеколоном.

* * *

Поднимаясь на следующий уровень школьной иерархии, мы получали все более сложные упражнения на занятиях, хотя основа оставалась прежней. Уроки всегда начинались с получасовой разминки у станка, потому что нужно было разогреть мышцы и держать себя в форме. Все девочки успевали за программой по-разному и не всегда достигали успеха. Некоторые, идеально исполнявшие адажио, быстро уставали во время тамп соте или же им не хватало живости исполнения. Другим ученицам прекрасно удавались прыжки, они раньше всех начинали вставать на пуанты, но их движениям не хватало грации при медленном танце. Уметь все в совершенстве — это было почти недостижимым идеалом!.. Также большинство учениц никогда не достигали уровня grand sujet — солистки[20]. Они хорошо, правильно танцевали, и на этом всё.

Но в труппу входит около ста человек, и балетный корпус, конечно, не может состоять из одних только звезд! Необходимы и звездочки малой яркости, чтобы оттенять блеск больших светил…

* * *

Для младших классов, классов «второй четверти» и «первой четверти», устраивалось два совместных экзамена. В классе «корифеев» — еще два экзамена, там ученица впервые танцевала одна. Экзамены принимали наш директор Педро Гайяр[21], балетмейстер маэстро Хансен и прима-балерина Росита Маури. Мадемуазель Теодор долго готовила нас к экзаменам, накануне она с особым вниманием следила за генеральной репетицией. Мы чувствовали, что хорошо подготовлены, но это не мешало нам испытывать безумный страх в этот важный день.

Мы выходили из-за кулис и появлялись на сцене по очереди, одна за другой. Все начинали с двух красивых реверансов, потом становились в ряд в форме подковы, чтобы вместе исполнить адажио, после этого танцевали четверо на четверо тамп соте и в конце показывали много разных фигур[22]. Все вариации, фигуры и сцены для экзаменов придумывала, ставила и отрабатывала с нами мадемуазель Теодор. Она занималась этим вдохновенно и с воодушевлением, создавая настоящие маленькие балеты, с большим вкусом и оригинальностью. И конечно же, наша добрая Крампон, солидно водрузившись перед фортепьяно, добросовестно извлекала мелодию за мелодией из своей музыкальной шкатулки. Правда, в этот день она забывала о романах-фельетонах и «Похоронном марше»-польке!

Театр казался пустым, но на самом деле матери участниц были тут, стараясь оставаться незамеченными. Сжавшись в комочек, они пробирались в зал и прятались по углам. Другого освещения, кроме света рампы, не было, и огромный черный зал немного пугал нас.

Сейчас экзамены в балетных школах проходят совсем не так. Они публичны. Можно попасть на такой экзамен за плату, как на спектакль. Ярко освещенный зал полон зрителей, и найти свободное место, чтобы посмотреть на юных балерин, выступающих перед комиссией, довольно сложно.

* * *

Думаю, комиссия была весьма строга, уже в мое время было так, и не одной ученице приходилось проходить второй год обучения в том же младшем или квадриль-классе[23].

Что касается меня, то это время обучения первым шагам в танце вызывало только приятные чувства, и ничто не было тогда мучительным и тяжелым. Природа наделила меня сильными мышцами и гибкими суставами, безовсякого труда мне давались все повороты и прыжки. Я не помню, чтобы делала много ошибок, даже на самых первых уроках. Все упражнения я выполняла с такой легкостью, что мадемуазель Теодор была поражена. Как-то она спросила меня: «Ты уже занималась раньше балетом? В какой школе?» Она очень удивилась, услышав, что я никогда и нигде не училась ни одному туру, ни одному батману, никогда не занималась ни с каким преподавателем.

Моя мать сказала ей, что, возможно, легкость, с какой я учусь, возникла из-за того, что я росла в музыкальной атмосфере и постепенно привыкла ко всем музыкальным ритмам. Мадемуазель Теодор, полюбившая меня за влечение к музыке и за таланты, которые замечала во мне, всегда особенно интересовалась успехами «маленькой Клео», она даже предложила заниматься со мной частным образом, не взимая платы. «У тебя дар. Я сделаю из тебя звезду». Мне не довелось воспользоваться этим великодушным предложением, тем более благородным, что заработная плата нашей дорогой преподавательницы из бюджета Оперы была крайне скудной. На самом деле жизнь моя вскоре, как читатель увидит, очень усложнилась, и времени на частные уроки мадемуазель Теодор не хватало бы. Я должна была довольствоваться общими занятиями… в которых достаточно преуспевала. Я очень быстро всему училась и без труда прошла все этапы обучения. Новичок первые четыре года, два года в первом классе основной школы, два года — во втором, к одиннадцати годам я перешла во вторую квадриль, еще через год — в первую квадриль, в тринадцать занимала позицию «корифея», а после финального экзамена стала grand sujet — солисткой в четырнадцать лет. И уже тогда я поступила в труппу Оперы и оставалась в ней еще долгие годы.

* * *

Наше обучение балетному искусству было совершенно особенным еще и потому, что очень рано оно сопровождалось выступлениями в настоящих постановках. В большинстве спектаклей были детские роли, которые играли ученицы младших классов. Некоторые счастливицы получали приглашение на роль чаще других. Так я стала одновременно ученицей младших классов и актрисой.

Первый раз я вышла на сцену в «Аиде» в возрасте восьми лет. Я танцевала в кордебалете, исполнявшем роли маленьких негритят. Папаша Саломон — мастер по гриму, — похожий на доброго лесовика с копной лохматых волос и седой козлиной бородкой, должен был нас «обафриканить». Он добивался этого, размазывая нам по лицу кусочком ткани какую-то коричневую смесь, кажется, вполне безобидную.

…Ступив на деревянный пол сцены, я почувствовала, как рампа ослепила меня, но присутствие рядом подруг-негритят придало мне уверенности, и никакие страхи больше не омрачали радости от участия в спектакле и первого появления перед публикой… Отныне я никогда не испытывала страха на сцене в окружении танцовщиц.

Другое дело, если я выступала одна, например, на экзамене. Ступая на сцену, я чувствовала, что меня охватывает дрожь… но после первых же движений все приходило в норму. Когда я стала звездой, страх усилился, я никогда не выходила на сцену, под взгляды множества зрителей, не чувствуя головокружения и леденящего холода в ладонях. Это состояние длилось всего несколько секунд. Как только я собиралась с духом, тело мое согревалось, и я не думала уже ни о чем, кроме танца.

Со своей маленькой ролью я справилась довольно хорошо, что Педро Гайяр заметил. Он счел меня милой и стал чувствовать ко мне такой благожелательный интерес, что, начиная с того выступления, настаивал, чтобы меня задействовали в постановках как можно чаще. Каждый раз, когда я выходила на сцену, он делал так, чтобы я стояла ближе всех к рампе, в первом ряду. Меня все время приглашали на роли, и я была в числе тех немногих учениц начальных классов, кто очень часто выходил на сцену. По причине частых выступлений меня даже решили нанять в труппу: в восемь лет я получала от театра зарплату в пятьдесят франков ежемесячно. В те времена и для такого нежного возраста это было очень неплохо. Долгое время я была единственной в классе, за кем было закреплено такое положение. За спиной у меня шептались, что я «в любимчиках».

Клео в 7 лет

* * *

Я принимала участие во многих операх: «Генрих XIII», «Ромео и Джульетта», «Фауст», «Таис», «Пророк», «Гугеноты», «Сигурд», «Сид», «Родина!» — и конечно же в балетах: «Буря», «Маладетта», «Корригана» и многих других.

Одним из развлекательных номеров в «Пророке»[24] был «танец конькобежцев». Я каталась по сцене на роликовых коньках среди других маленьких балерин, изображавших батавских крестьянских девочек. На роликах мы учились кататься в большом зале и во время этих занятий умирали от смеха. Папаша Саломон, отвечавший за ролики, вздрагивал, когда мы хохоча вваливались к нему после занятий, размахивая этими коньками.

Звезда этого балета, мадемуазель Хирш, с восхитительной легкостью вписывалась в декорации, изображавшие лед и снег. Настоящая grand sujet, она в полной мере оправдывала свой титул: прекрасно держала ритм, совмещая изящество с необыкновенной живостью исполнения и несравненной легкостью прыжка. Казалось, что она не касается земли, а парит в воздухе.

А мы, крестьянские фигуристки, скользили по сцене на своих роликовых коньках, каждая под руку с маленьким танцовщиком в костюме голландского крестьянина. Наши костюмы ярких цветов были довольно милы, однако шляпами нас снабдили престранными. В первом акте мы появлялись ненадолго, чтобы выступить с коротким танцем рейдовак[25] в трактире, украшенные характерным высоким чепцом c острыми «крыльями» по сторонам. Мы должны были кружиться на воображаемом льду, а это главное наше украшение, похожее на бархатный торт — я так и не поняла причину его важности, — угрожало в каждый момент упасть с головы и только каким-то чудом держалось на месте с помощью многочисленных лент и булавок.

Участие в «Пророке» за счет того, что мы долго оставались на сцене, приносило нам «гонорар» в целых три франка за катание. Это казалось тогда царской наградой.

Мальчики участвовали только в сцене катания. В общем-то, существовал целый класс для мальчиков, в котором числилось около двадцати учеников, но когда большинству из них исполнялось тринадцать или четырнадцать лет, они уходили из школы, и я не знаю, что с ними происходило дальше. А вот в чем я весьма уверена, так это в том, что большинство ролей мальчиков и молоденьких юношей играли тогда актрисы-травести.

В «Родине», где пел изумительный баритон Ласалль[26], на сцене появлялся огромный корабль, на борту которого собрались женщины из всех стран. Я выступала в роли одной из пассажирок, маленькой африканки… после того, как играла в первом акте роль «маленькой жертвы».

* * *

День первой репризы в «Ромео и Джульетте» в Опере — одно из самых трогательных и волнующих воспоминаний о времени моих дебютов. В этой лирической драме я танцевала в роли девочки из семьи патрициев. Костюм у меня был очаровательный: красивое платье эпохи Ренессанса, расшитое бисером, и маленький бархатный чепчик, украшенный лихо торчащим сбоку пером. Форма и цвет чепчика прекрасно подходили моим светлым волосам. Я все еще носила челку, но волосы мне уже не стригли, у меня были две косы, которые я оборачивала вокруг головы. Мама делала из моих волос настоящий культ, каждый день подолгу расчесывала, отчего кудри были мягкие и блестящие. Педро Гайяр это заметил, чему я получила доказательство в день показа «Ромео и Джульетты». Оглядев мой венецианский наряд, наш директор воскликнул: «Но прическа у тебя совсем в другом стиле! Распусти косы, пусть твои кудри рассыпаются по плечам!» Это был незабываемый вечер! Ян де Решке[27] пел партию Ромео, а Патти — Джульетту! Какой триумф! Зал гремел аплодисментами… Когда моя скромная роль была окончена, я, потрясенная и взволнованная игрой двух великих артистов, застыла на месте, не желая возвращаться в гримерную. Педро Гайяр, с которым я столкнулась, уходя со сцены, увидел, как я растеряна, и, как всегда понимающий и добрый, отвел меня в сторонку: «Отдохни здесь в уголке за кулисами, если хочешь». И так, прячась за декорациями, я досмотрела до конца все представление, наслаждаясь несравненным голосом Патти.

Клео в опере «Ромео и Джульетта»

В самом конце она должна была спускаться с некоего подобия помоста, и Педро Гайяр встал внизу лестницы, чтобы предложить великой певице руку. Посмотрев на меня, пожиравшую глазами опускавшийся занавес, он тихо сказал: «Держись поближе к выходу». Когда дива появилась за кулисами, мне была оказана честь представиться ей. Я замерла от восторга и потрясения. Аделина Патти, хотя и небольшого роста, выглядела очень величественно в длинном белом платье и была так прекрасна, так благородна! Ее лицо еще хранило трагическое напряжение роли, и казалось, что от нее исходит свет!.. Она нежно потрепала меня по щеке и похвалила красоту моих волос и костюма. Я не помню, что пробормотала в ответ, до глубины сердца взволнованная тем, что эта богиня удостоила меня взгляда.

* * *

Когда мы играли кобольдов в «Сигурде», нашей задачей было охранять Валькирию, и мы, не щадя себя, неистово скакали и гримасничали перед главным героем, стараясь помешать ему пробраться сквозь завесу дыма и огня к прекрасной спящей красавице.

В балете «Корригана» мы превращались в бесенят. В тот вечер папаша Саломон превзошел самого себя, гримируя нас, и сделал наши лица ужасающе безобразными. Бесенята, числом двадцать, должны были прятаться в нише под сценой, а потом в нужный момент быстро подняться по лесенке, выпрыгнуть на сцену и сразу же начать танцевать. В восемь лет я была довольно маленького роста и всегда стояла первой в очереди на лесенку, но с возрастом отходила все дальше назад, потому что сначала выпрыгивали самые низенькие. Когда, по понятным физическим причинам, я оказалась в самом конце очереди, стало понятно, что время играть бесенка прошло.

Тем, кто стоял дальше всех, все время приходилось держать ухо востро: они должны были галопом выскочить на сцену, не задерживаясь, чтобы успеть подхватить движения тех, кто уже начал танцевать.

* * *

Когда я была уже большой девочкой, то также участвовала в «Таис», где танцевала с некоторыми своими одноклассницами в красивой интермедии. Мы изображали маленьких комедианток, следующих за куртизанкой, кружились вокруг нее, с розой в одной руке и маской в другой. Дельма[28] пел партию Атанаэля, а роль Таис исполняла сама Сибил Сандерсон! Потрясающе красивая пластика, изящная фигура и покоряющее очарование, исходившее от нее, вызывали всеобщее восхищение. Серебристому голосу и музыкальности ни в чем не уступали и другие ее таланты.

Одно из ее выступлений особенно запомнилось благодаря пикантному происшествию, о котором потом долго говорили. В конце первого акта Таис должна была подняться по лестнице, предположительно из мрамора, и провожать взглядом удалявшегося Атанаэля, оперевшись рукой о колонну. Мы, замерев в неподвижности, любовались изящной позой артистки и следили за каждым ее жестом. В тот вечер, когда она оперлась белой рукой с большим золотым браслетом о колонну, раздался еле слышный треск: одна из пряжек, скреплявшая на плечах тунику, сломалась, туника упала на талию, слегка обнажив прекрасную грудь. Потеряв голову, мы принялись шептать изо всех сил, пытаясь привлечь ее внимание: «Мадемуазель! Мадемуазель!» Но в шуме аплодисментов Сибил не слышала наших слабых голосов, потому что аплодисменты были такими воодушевленными: неожиданный вид прекрасной груди удваивал удовольствие, полученное от необыкновенного выступления певицы!

Клео в сценическом костюме

Мы же были в ужасе. В наших глазах это происшествие равнялось греческой трагедии, и мы искренне жалели «бедную» Сандерсон, жертву такого несчастья… а она сама от души смеялась!

Но самым важным для нас было выступление в роли ангелов в «Фаусте». Сначала мы ненадолго появлялись в первом акте, потом надо было ждать до одиннадцати часов, чтобы танцевать дивертисмент, и наконец, в сцене с тюрьмой мы показывали «полет ангелов». Попасть в «полет ангелов» было величайшим счастьем, самой желанной целью! Но танцевать в нем на сцене позволяли лишь самым достойным, самым лучшим ученицам, в качестве поощрения.

Я не пропустила ни одного «полета ангела» в последнем акте «Фауста». Здесь тоже Педро Гайяр заставлял меня распускать косы, и волосы свободно струились у меня по спине. Чтобы превратить нас в ангелочков, к спине нам прикрепляли крылья и подвешивали к какой-то механической штуковине. Безумно весело было болтаться в воздухе в виде херувима, «несущего в небеса» страждущую душу Маргариты. Поскольку наше ангельское появление происходило в самом конце оперы, мы были вынуждены какое-то время ждать, пока занавес окончательно не закроется, чтобы нас спустили вниз, а это иногда происходило не быстро. За эти выступления нам платили пять франков «гонорара». Целое состояние!

Время между выходами на сцену тянулось долго, но мы знали, как себя занять. В гримерной мы играли в ребусы, в бабки, в Желтого гнома, а еще играли «в Фауста». Мне обычно доставалась роль Мефистофеля, и, закутанная в алый шифон, я изображала знаменитых артистов, низким голосом выкрикивая «Маргарита проклята!» и сопровождая все это трагико-комической жестикуляцией, что очень забавляло моих зрителей.

* * *

Итак, на втором году обучения в начальных классах для «маленьких» я была практически единственной, кому часто доверяли играть в настоящих спектаклях: обычно дети начинали постепенно выходить на сцену, начиная лишь со средних классов, именно оттуда набирали ангелочков для «Фауста». Совсем малыши первого года обучения на сцену вообще не выходили. Только в балете, где катались на роликах, изображая фигуристок, участвовали вместе старшие и младшие.

Одноклассницы мне, вероятно, втайне немного завидовали, но директор, балетмейстер и наш преподаватель были мною очарованы. Даже зрители меня замечали, потому что я всегда стояла у самой рампы и всегда хорошо справлялась с ролью. Я больше не была обычной ученицей балетного класса, меня приучили к сцене, в восемь лет я уже выступала перед огромным залом, сумев справиться со смущением!

В такой ситуации, думаю, было уже довольно сложно остановить мое сценическое развитие. Как я могла остановиться? Меня вела судьба, и мой жребий был предрешен — я стану балериной. Матери пришлось принимать решение, мои первые успехи на сцене вызывали у нее сомнения, и в этой ситуации мнение мадемуазель Теодор сыграло важную роль. Каждый раз, когда поднимался вопрос о моем будущем, она говорила матери: «Запрещать Клео стать балериной грешно, учитывая ее способности».

Глава четвертая

Акробатическая жизнь. — Они будут есть? — Наш отъезд в Латинский квартал. — Проживание в XVII округе. — Ученица в монастыре Saint-Vincent-de-Paul. — Монахини думают, что я учусь в Консерватории. — Как все раскрылось. — Все хорошо, что хорошо кончается. — Принята на службу в одиннадцать лет. — Моя подруга Леонтина Бове. — Вишни из Гаренны. — Прекрасные выходные на острове Гранд-Жатт. — Друзья-покровители. — Первый браслет и последняя кукла. — Я позирую для Дега и Форена. — Жорж Каэн пишет мой портрет в образе графини Гвиччиоли.

Наша с матерью жизнь ни в малейшей степени не была монотонной, скорее, как сейчас говорят, «суматошной». Пока я не начала заниматься балетом, времени хватало, уроки заканчивались, мы возвращались домой на омнибусе, и вся вторая половина дня была в нашем распоряжении. Но как только я начала участвовать в спектаклях, все переменилось: наши планы подчинялись расписанию репетиций. Даты и время были указаны в расписании, и перед тем, как начать репетировать, господин Плюк делал перекличку, а часто и сам оставался на репетицию. Потому что наш добрый Плюк, кроме бумажной работы, которой требовала его должность, занимался еще и артистической деятельностью: он играл в пантомиме, в частности изображал бейлифа в «Корригане» и цыганского барона в «Двух голубях». Ему это очень нравилось, и он полностью погружался в образ своего персонажа. Нас ужасно веселило наблюдать на сцене, рядом с собой, нашего уважаемого управляющего в костюме и гриме. Балетмейстер Хансен, который сам уже почти не танцевал балет, тоже иногда выступал с пантомимой: он очень убедительно играл дикого Калибана в «Буре».

Работа на репетициях поглощала нас целиком. Когда мы танцевали в опере из репертуара, партия была нам знакома и мы репетировали ее лишь накануне представления. Но если речь шла о дивертисменте в новой постановке, репетиции длились часами каждый день, пока вся группа не достигала совершенства, чего всегда добивался Хансен, работая с нами c научной точностью.

* * *

Несмотря на наши полупрозрачные пачки, мы были не бесплотными духами и должны были подкреплять свои силы. Но вопрос обеда почти всегда оставался гипотетическим, и Виктор Гюго, подражая самому себе, мог бы воскликнуть по нашему поводу: «Будут ли они есть?» На второй год обучения во всех начальных классах уроки проходили в полдень, тогда хотя бы можно было поесть дома перед тем, как отправиться в Оперу, а после урока пойти на репетицию, если было нужно. Но в среднем классе уроки начинались утром, в девять часов, а репетиции в половину двенадцатого. Для тех, кто должен был идти на репетицию, и речи не шло о том, чтобы отправиться домой пообедать. Приходилось есть в гримерной или то, что приносили с собой, или то, что удавалось где-то случайно перехватить. Часто за едой посылали младших учениц, отплачивая им за услугу мелкой монеткой, что очень приветствовалось, поскольку многие из них не принадлежали к состоятельным семействам. После уроков они со всех ног бежали к нашим гримерным, нетерпеливо стучали в дверь, толкаясь вбегали в комнату и все хором спрашивали у матерей: «Мадам, мадам, не нужно ли сбегать?»

Ужин был так же эфемерен, как и обед. Репетиция часто длилась очень долго, до вечера. Если я играла вечером, то выкроить время на еду было трудно. Когда же я возвращалась домой с пустым желудком, то получала от матери тарелку горячего супа, это меня успокаивало и позволяло заснуть в поздний час.

* * *