| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |

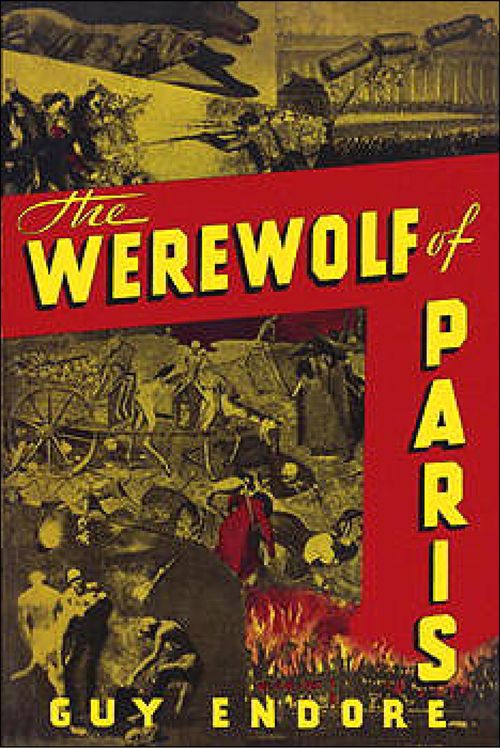

Парижский оборотень (fb2)

- Парижский оборотень (пер. Я. Тошин) 1447K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Гай Эндор

- Парижский оборотень (пер. Я. Тошин) 1447K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Гай Эндор

Гай Эндор

ПАРИЖСКИЙ ОБОРОТЕНЬ

Эти создания живут без пищи:

Камелеон живет Воздухом,

Потурой, он же Крот, живет Землей,

Сельдь живет Водой,

Саламандра живет Огнем,

К каковым можно прибавить Мушловку,

живущую частью снами,

И Оборотня, чья пища ночь,

зима и смерть.

(Старинное изречение)

Генриетте Португаль

ПРОЛОГ

Как же мне подступиться к этой истории?

Она, не имеющая ни начала, ни конца, подобна невиданному цветку, беспрерывно распускающему лепестки.

Я мог бы, к примеру, начать с Элианы. Запомните, с Элианы, не с Элейны[1]. Но и Элиана не причастна к моему рассказу, разве что волею случая подтолкнула его. Точнее, нечаянно вывела меня на этот путь, ворвавшись как-то в мою комнату. А я-то думал, что она от меня за три тысячи миль, если не больше.

Элиана распахнула дверь и сказала:

— Я туточки!

Милая, бойкая, пышущая здоровьем, без ветра в голове и карманах. Однако ничего сверх этого. Всего в меру. Но для нее в самый раз.

— Добро пожаловать в Париж! — Я, как мог, изобразил радость, хотя, боюсь, не особо преуспел в этом. Дома мы были не такими уж большими друзьями. Но здесь, в знойной атмосфере французской столицы, даже шапочное знакомство быстро перерастает в близость. Во всяком случае, это верно для американцев, недавно приехавших сюда. Себя-то я считал старым парижанином, а Париж — городом тихим, где мне хорошо работалось.

— Хочу в джаз-клуб к Джо Зелли, в «Фоли-Бержер» — и… Ох! Все хочу. И как можно скорее, потому что, понимаешь ли, я здесь только на неделю.

— Да, конечно, — сказал я, не проявив особого интереса, — и не забудь про Лувр.

— А еще хочу пойти в «Ле Дом», в «Селект», поесть в «Динго» и у Фуайо.

— В Musée du Luxembourg[2] заглянуть тоже неплохо, — заметил я. Но она продолжала:

— Я просто обязана попасть в «Мулен-Руж» и в «Мертвую крысу».

— И в Клюни[3], — вставил я.

— Ах, я столько про все это читала, — не унималась Элиана. — Монмартр и Монпарнас. Ты идешь со мной.

— Куда это я иду?

— Со мной идешь. Знаю-знаю, денег у тебя нет. И я, конечно, плачу за нас обоих.

— Денег у меня нет, — сурово сказал я, — и времени тоже нет. Я занят.

— Чем это ты занят? — с невинным видом спросила она.

— Что, девочка моя, ты всех этих книг не видишь?

— Вижу, но разве они все уже не написаны? К чему они тебе? Решил их переписать?

— Думай что хочешь, — ответил я, немного обидевшись на ее равнодушие.

Она взяла со стола книгу.

— De Rerum Natura[4]. «О вещах в природе», — перевела она.

— «О природе вещей», — раздраженно поправил я.

— И в чем разница? Говорю тебе, пошли. Не вредничай. Я в Париже больше никого не знаю. Если ты откажешься меня сопровождать, придется таскаться по экскурсиям вместе со всей группой. А меня от них уже тошнит.

— Но как же работа? — напомнил я ей.

— Подождет, — сказала она. — Кстати, почему ты романы не пишешь? Тогда бы и деньги завелись. На корабле я читала прелестную книжку. «Пламенная юность»[5]. Читал?

— Нет, — отрезал я.

— Прочитай. Она про новое поколение, взращенное свободой. Жалко, маме с папой не покажешь. Но они бы просто ничего не поняли. А ты молод, ты обязан быть с нами. Стань современнее. Не будь ископаемым.

— Сама ты ископаемое! Я вот что тебе покажу.

Я открыл книгу.

— Здесь цитируется древнеегипетский папирус: «Молодые более не слушаются старших. Они попирают законы, которым следовали их отцы. Они думают только о собственных удовольствиях и не чтят религию. Одежда их непристойна, а речи дерзки»[6]. Узнаешь себя в этом описании? Молодежь всегда была и всегда будет. И тот, кто моложе, не перестанет считать себя умнее и показывать нос старикам.

Но моя высокая мудрость пала пред ее упрямством. Мы отправились к Зелли. Шампанское, как всегда, было отличным, дорогим и так далее, но мне разницы нет. Я люблю пиво. Помню, видел я в одном немецком ресторане надпись: «Ein echter Deutscher mag kein Franzen nicht, dock seine Weine trinkt er gern». To есть, настоящий немец лягушатников не жалует, но французское вино пьет с удовольствием. Со многими французами так же. Немцев терпеть не могут, а пиво попивают. Будем честны, в Париже о пиве говорить не положено, хотя качество у него отменное. У Зелли я заказал пиво. Официант наверняка принял меня за сумасшедшего.

Элиана пила шампанское. Не помню, сколько она тогда выпила. Она потанцевала со мной. Потом с каким-то темнокожим малым, кажется, кубинцем. Затем решила отправиться еще куда-нибудь, когда я уже собрался возвращаться домой, ведь еще немного, и таксисты стали бы запрашивать двойной тариф. Элиану это не смущало. Она только-только начала понимать, как богат Париж на развлечения. И это правда, если денег не считаешь и над диссертацией корпеть не надо.

И мы поехали в одно местечко, потом еще в одно — и еще в одно. Позабыл, где мы в ту ночь побывали. По Парижу можно кататься до бесконечности. Чуть ли не кажется, что в Штатах такого нет. Иначе эти заведения не были бы переполнены американцами. Официанты говорят по-английски, играет американский оркестр, все посетители — прямиком из-за океана.

Стоит ли ради такого ехать в Европу? Вот, к примеру, манускрипта за номером F.2839, являющегося темой моей диссертации, в Америке не найти. И мне пришлось работать над ним в Париже. Но кабаки? Кабаков по всему миру полно. И везде они одинаковые. Потому что грех везде одинаков. И всегда одинаков. Голову целую вечность будешь ломать, а нового ничего не придумаешь.

Около трех я объявил Элиане, что с нас хватит. Но ей кто-то рассказал о ресторанчике в Ле-Але, где в любое время ночи можно отведать лукового супа, и она захотела туда. Конечно, мы там и очутились. К этому часу я тоже был не совсем трезв. За нашим столиком сидели еще двое или трое. Не помню, как они к нам присоединились: может быть, они даже с самого начала были там. Один из них оказался милым парнем, и вскоре мы с ним принялись горячо обсуждать мимикрию. Я когда-то о ней что-то читал, но под влиянием алкоголя мои познания были столь свежи, будто я изучал это явление не далее чем вчера.

— Есть на свете мотылек, который притворяется птичьим пометом: выглядит он, будто птица нагадила, — изрек я. — А еще есть насекомое, имитирующее осу. И жук, как две капли воды похожий на опасного муравь я.

— Когда же вы это прекратите? — вмешалась Элиана. — Господи, из чего только вы, мужчины, сделаны? — А сама тем временем встала и закружилась в танце. Мы продолжили разговор. Мой собеседник поделился несколькими любопытными наблюдениями. Я забыл, какими именно. Вдруг я услышал, что Элиана поет во весь голос.

— Мне жарко, — заявила она, расстегнула платье, которое тут же упало к ее ногам, и начала извиваться в одном шелковом нижнем белье. В зал выбежал хозяин заведения, браня ее и всех нас: «Sales américains»[7]. Но Элиану было не так просто остановить. Она кинулась в объятия какого-то незнакомца и произнесла:

— Возьми меня, я твоя. Хочу тебе принадлежать. Одному тебе.

Тот прихватил ее за талию и повел к своему столику. Там она мигом удобно устроилась у него на коленях, крепко обняла незнакомца за шею и слилась с ним в неразрывном поцелуе.

Я подошел к ним с увещеваниями. Элиана, бросив кавалера, сказала:

— Не ревнуй, я буду твоей. Обещаю. Идем же скорей отсюда.

Именно тогда я совершил ошибку.

— Так, Элиана, надевай платье, и я отвезу тебя домой, — выдал я.

Надо было притвориться, что я весь в ее власти. Но вместо этого она услышала призыв к благопристойности. Чего ей хотелось меньше всего.

— Не желаешь меня, достанусь кому-нибудь другому. Кто тут меня хочет? — закричала она. — Кто хочет меня? Хочу мужчину! Я девственна, свободна, белокожа и вообще прекрасна. Сейчас все покажу, — и она принялась стягивать бюстгальтер.

Я попытался остановить ее, но она меня оттолкнула.

— Элиана! — сказал я.

Тут к нам подошел мужчина, на чьих коленях она только что восседала.

— Милая, сама знаешь, ты моя. Идем со мной. Мы с тобой созданы друг для друга. Я всю ночь буду боготворить твое нежное тело. — Он обрушил на нее весь тот вздор, который я сам, признаюсь, не раз нес перед женщинами, но когда такие слова срываются с твоих губ, чепухой они почему-то не кажутся. Со стороны эти речи подслушивать не рекомендуется. Они предназначены для спальни и должны оставаться в ее стенах.

Элиана восприняла незнакомца всерьез и растеклась по его плечу. Буквально растеклась. Вся обмякла и приникла к нему. Он отвел ее в сторонку и уговорил надеть платье. Затем вышел с ней на улицу и остановил такси.

Смутно помню, как я брел за ними и старался образумить ее, беспрестанно твердя про ее родителей. Есть у меня столь же нечеткие воспоминания о том, что за нами увязался мой коллега по обсуждению мимикрии, ни на секунду не прекращая говорить про насекомых.

Я дернулся было сесть в такси вместе с Элианой и ее другом, но он вежливо отодвинул меня, а она — менее вежливо — довершила дело. Ну, таков мир.

— Пока сами насекомых на вкус не попробуете, — продолжал разглагольствовать мой собеседник, — до конца не поймете, как далеко зашла мимикрия: есть одна бабочка из семейства Euphaedra, которая на вкус совсем как другая бабочка из Aletis, а на вид они совершенно разные.

— Вы ничего, случаем, не перепутали? — спросил я. Мы миновали башню Сен-Жак и направлялись к Сене.

Здесь нас остановила девушка и предложила себя.

— Сколько? — сразу спросил мой спутник.

Она ответила.

— Дорого, — сказал он. Она уступила. Он все равно покачал головой.

— Пошли, — наконец произнесла она. На ее бледном лице читалось изнеможение. — Не нужны мне деньги. А вы нужны.

Он достал из кармана часы.

— Время слишком позднее. Прости, как-нибудь в другой раз, если захочешь. — И, подхватив меня под локоть, отвернулся. Девушка тоже вцепилась в меня.

— Бесплатно. Бесплатно, — повторила она с отчаянием в запавших глазах. Ее дыхание стало прерывистым. — Бесплатно. Деньги не нужны. Понимаете, я богата. — Она открыла сумочку, и там была пачка банкнот. Во Франции это ничего не доказывает, однако она могла говорить правду. Я отметил, что платье на ней неплохое. Ничего особенного, но не дешевка. Ее всю лихорадило. От этого ее руки тряслись, и дрожь передавалась мне.

Мой товарищ сумел увести меня от нее. Когда мы отходили, я обернулся и увидел, что она по-прежнему стоит на месте, закрыв лицо руками.

— Зачем вы это сделали? — спросил я. Поведение моего нового приятеля показалось мне отвратительным. Он будто решил просто поиздеваться над ней.

— Занятно было, сколько она сбросит. Мне как-то раз снизили цену до двух франков, но никогда не предлагали бесплатно. Но сегодня не в счет, потому что она не нуждалась в деньгах. Тут явно патология.

— По-моему, довольно жестокое развлечение, — сказал я. И про себя подумал, что пора от этого типа избавиться.

— Настоящая болезнь, — продолжал он. — Ими будто зверь овладевает. Вы слышали, что в психологии появилось новое учение, оживляющее давнюю веру в одержимость?

Он ждал ответа, поэтому я сказал:

— Нет.

Даже если бы я сказал «да», он все равно не перестал бы пичкать меня сведениями.

— Вы, конечно же, слышали про Хислопа?[8] — спросил он. — Думаю, он бы не усомнился, что оба наблюдавшихся нами сегодня ночью примера являют собой случаи одержимости духами животных.

— Неужели вы сами верите в это? — удивился я. Что-то мне подсказывало, что его знание зиждилось на зыбкой основе. Оно кренилось заметнее Пизанской башни.

— Это было подмечено еще в античности. Римляне, например, думали, что ненасытные плотские желания говорят об одержимости волком.

— Всегда считал, что символ сексуальной ненасытности — это козел.

— Вы ошибались. «Волк», wolf, схож с латинским словом «вульва», а латинское lupus, то есть «волк», имеет единый корень с «лупанарием», борделем. Вы же помните римские луперкалии, пастушеский праздник. Он подобен нашим карнавалам, и морали на нем было не место.

— Но не отождествлялся ли бог Луперк с Паном? — спросил я.

— Безусловно, однако само его имя переводится как «защитник от волков». Праздник был некоторым образом связан с волчицей, вскормившей Ромула и Рема[9], хотя его значимость в сексуальном плане станет явственнее, если вспомнить, что во время жертвоприношения животных женщины, мечтавшие о плодовитости, позволяли хлестать себя окровавленными кусками козлиной шкуры.

— Мне кажется, что подобные теории зачастую поверхностны, — возразил я. — Они похожи на построения Фрэзера[10], а я отнюдь не его поклонник. К тому же они из той сферы, что меня совершенно не прельщает, и уже неважно, насколько они хороши.

— Вы неверно меня поняли, — ответил он и принялся осыпать меня многочисленными доводами, суть которых я позабыл. Тема не казалась особенно интересной, а односторонние разговоры всегда меня раздражали. К тому же мне никак не удавалось выкинуть из головы Элиану. Когда мы с ней опять увидимся? Что она мне скажет? Так получилось, что наша следующая встреча произошла лишь через несколько лет, когда она уже успела стать замужней дамой. Если не ошибаюсь, она вышла за того самого кавалера из ресторана. Но об этом я не спросил ни его, ни ее. Не позволили приличия. Хотя их брак был бы романтичным завершением ночного приключения, я не осмелюсь утверждать, что события развивались именно таким образом.

Но кое-что из происшествий этой ночи все же возымело последствия. Начинало светать, и мой спутник, которого я надеялся больше никогда не увидеть, обнаружил, что фонтан его красноречия пересыхает, и засобирался к себе на улицу Эколь-де-Медсин. Не по дороге ли нам? На самом деле, я жил недалеко оттуда, но я ответил отрицательно, и мы наконец расстались.

Я пошел по набережной, потом свернул в сквер у реки и сел там на лавочку. Моя голова была пуста, но в ушах еще звенели мириады отзвуков услышанного за последние часы — так иногда гудят ноги, когда остановишься передохнуть после долгого пути.

Вскоре я заметил двоих оборванцев с мешками за спиной. Они сели на корточки неподалеку и принялись перебирать добычу, найденную во время утреннего обхода городских мусорных баков: разбивали электрические лампочки, отделяя латунные цоколи и вынимая вольфрамовую нить; раскладывали бутылки и сортировали обрывки веревок, лоскуты и пуговицы. Вдруг один из них достал свернутые в трубку листы бумаги, перевязанные лентой. Он развязал ленту и развернул находку. Листы были сшиты вместе и исписаны от руки. Издали я больше ничего не мог разглядеть.

Мне стало любопытно, что там может быть. Наверняка какое-нибудь школьное сочинение — гордый труд юного автора с высокими устремлениями. Или деловой отчет, возможно, недавний, ведь многие французские предприниматели до сих пор не знакомы с пишущей машинкой. Но что, если это по-настоящему ценная рукопись знаменитого писателя, которую можно продать за немалую цену?

Подталкиваемый интересом, я поднялся и подошел к моим неожиданным соседям. Они посмотрели на меня снизу вверх и ответили на приветствие. Я сказал им что-то дежурное про то, как сложно нынче достаются деньги. Не стоит забывать, что франк тогда скакал не хуже дикого жеребца, и это беглое замечание быстро расположило их ко мне. Нет на свете нищего, что не валит свои беды на мировые финансы.

Я поднял рукопись с земли и как бы невзначай спросил:

— А это что за machin-la?[11]

Один из них поспешно заверил меня, что иногда такие вещи кое-чего стоят. Второй, почуяв, куда ветер дует, затараторил, что Жан Такой-то отошел от дел благодаря единственной находке этого рода. Первый сразу вспомнил еще более поразительный случай. Короче, кажется, никто из парочки не сомневался, что разбогатеет этим утром, и был готов отправиться на покой, который им обеспечит будущая продажа обнаруженных бумаг.

Одного лишь взгляда на манускрипт оказалось достаточно, чтобы я загорелся его покупкой. Я случайно прочитал в нем: «Храмы, посвященные Волчице, позже стали публичными домами, или лупанариями. По сей день итальянское слово lupa переводится как волчица и как блудница».

Я предложил им франк. Они пожали плечами и продолжили отделять железки от тряпок, обменявшись несколькими быстрыми фразами на арго, которые я не понял.

Затем я, с громко стучащим от страха сердцем, совершил смелый поступок — бросил рукопись им под ноги со словами «Bonjour, messieurs»[12] и пошел прочь. Я успел сделать десять шагов, усилием воли заставляя себя не оглядываться, когда услышал окрик:

— On vous le vend pour cinq, monsieur[13].

Я вернулся, поднял бумаги, сказал как можно спокойнее: «Va, pour cinq»[14], — и протянул им банкноту.

Вот так, не без помощи Элианы, я стал обладателем заметок Галье — тридцати четырех мелко исписанных по-французски листов с добровольным свидетельством автора в защиту сержанта Бертрана Кайе, представшего в 1871 году перед военным трибуналом.

Поначалу я намеревался опубликовать эту курьезную находку без изменений, лишь сопроводив ее необходимыми читателю пояснениями по поводу дела Кайе. Но по зрелом размышлении решил придать всему тексту более яркую форму, включив в него результаты собственных изысканий. Признаюсь, партикулярное письмо Эмара Галье заинтриговало меня столь сильно, что я на какое-то время отложил диссертацию и сосредоточился на нем.

С самых первых слов рукопись завораживает. Ее содержание столь же необычно, как теории современных пирамидологов, этих странных ученых мужей, подробнейшим образом доказывающих, что древние пирамиды призваны вечно хранить в себе научные познания, превосходящие всё известное нам сегодня.

Галье пишет:

«Обширные успехи нашего поколения в завоевании материального мира не должны ослеплять нас, заставляя думать, что, когда мы сумеем постичь физический универсум до самых его глубин, мы сможем объяснить всё необъясненное.

В былые времена ученые с жаром стремились измерить глубины духовного мира, но едва ли не все их победы и достижения позабыты.

Кто способен сказать, чем мы обязаны отважным священникам далекого прошлого, что шли в запретные леса друидов, вооружившись лишь колокольчиком, Писанием да кадилом[15], и изгоняли лесных духов, уничтожали фамильяров и элементалей, сражались с чудовищами и демонами древней Галлии? Кто сможет оценить наш долг перед ними за то, что они помогли уничтожить всех странных и противоестественных тварей, затаившихся в темных уголках и закутках, под папоротниками и замшелыми камнями, и выжидавших минуты, когда на них, на свою беду, наткнется беспечный, забывший перекреститься путник? Не все те чудовища были одинаково опасны, но все они пагубно влияли на человеческие судьбы.

Неужели сегодня одинокий прохожий может без страха идти в полночных тенях по безмолвным лесам Франции благодаря одной лишь бдительности полицейских? Разве только стараниями ученых мы позабыли веру в призраков и чудовищ? Или все-таки то была Церковь, которой, после тысячи лет сражений, наконец удалось покончить с давящей атмосферой подспудных страхов и таким образом позволить человеческому эго раскрыться во всей своей полноте? Гордыня не должна затмить в нас, воспользовавшихся их наследием, чувство благодарности. Более непредвзятые мыслители будущего обязательно поддержат мое убеждение»[16].

Прежде, чем я углублюсь в содержимое документа, позвольте сказать несколько слов о его авторе. Кем был этот Эмар Галье, отстаивавший столь любопытные взгляды, изложенные выше? Мне не удалось найти ответа на этот вопрос в Национальной библиотеке Франции. Но я случайно заглянул в справочник «Весь Париж» за 1918 год. В нем упоминался некий Эмар Галье, второй лейтенант[17] и т. д., и т. п. Этого для меня оказалось достаточно. Должно быть, они состояли в родстве.

Короче, я написал ему. В ответ меня пригласили с визитом, и я ухватился за возможность приехать. Не так уж часто французы настолько любезны с американцем.

Итак, я познакомился с Эмаром Галье, теперь уже лейтенантом, приятным и щеголеватым малым с черными усами, ямочками на щеках и темными глазами в ореоле длинных ресниц. Он много улыбался, обнажая ровные зубы цвета и фактуры бланшированного миндаля, но его приветливость никак не давала подступиться к делу.

Наконец я не выдержал (довольно резко оборвав энергичное обсуждение боя Карпантье с Демпси)[18]:

— Эмар Галье ведь редкое имя, правда?

Он рассмеялся.

— Не думаю, что на свете найдутся два Эмара Галье одновременно.

— Следовательно, недаром я был уверен, что вы родственник Эмара Галье, жившего в прошлом столетии?

— Полагаю, мы говорим об одном и том же человеке. Мы с ним в родстве. Вряд ли вы подразумеваете кого-то другого. Однако мне было бы интересно узнать, откуда вам известно его имя.

Именно это я рассказывать не хотел. Я замешкался и пробормотал нечто невнятное.

— Вы случайно наткнулись на один из его трудов?

— Его трудов?

— Да, он много писал.

— Нет, — промямлил я, а сам подумал, что все-таки после него что-то осталось. Следующая реплика лейтенанта подтвердила догадку:

— В Национальной библиотеке немало его памфлетов, но в каталоге они все обозначены как анонимные. Моя мать мечтает исправить это упущение и постоянно разыскивает подписанные экземпляры, которые он раздавал друзьям. Но как его имя узнали вы?

— Ну… понимаете, я редактировал кое-какую переписку, и оно там встретилось.

— Ясно.

— А так как в мои обязанности входит комментирование материала, я посчитал необходимым сказать несколько слов и о нем.

— Да, конечно. Значит, так: родился он в тысяча восемьсот двадцать четвертом году, а умер в девяностом. В сорок восьмом[19] он был тяжело ранен в уличном бою и с тех пор, по мнению моей матери, чуть-чуть повредился в уме. Он писал многочисленные политические памфлеты, а потом вдруг решил стать священником. Но священник из него вышел далеко не образцовый. Он посещал спиритические сеансы и занимался столоверчением, а когда терпение церковных властей начало подходить к концу, добровольно отказался от сана. Его приход располагался в Орсьере, где он прожил до конца своих дней. Там же похоронен. Вот и все, что я припоминаю. Моя мать знает гораздо больше.

— Этого вполне достаточно, — сказал я. — Весьма вам признателен.

Я убрал в карман листок, на котором делал заметки.

— Не могу ли я узнать, в какой связи упоминалось его имя? Мать наверняка спросит меня об этом.

— Он свидетельствовал в защиту одного человека. Вы когда-нибудь слышали о некоем сержанте Бертране Кайе?

— Впервые слышу.

— Этот человек попал под трибунал, а ваш родственник, по-видимому, пытался ему помочь.

— За что судили того сержанта Кайе?

— Его судили за… — И я замолчал. У меня язык не повернулся бы сказать такое.

Даже если бы я приложил все усилия, я бы не смог выдавить из себя это слово. Есть на свете вещи, на которые не пойдешь. Кому хватит смелости сделать стойку на руках на углу Пятой авеню и 42-ой улицы? Определенные идеи иногда совершенно неуместны для высказывания в обществе некоторых людей, в остальном вполне очаровательных. И я неловко договорил:

— …судили за преступление.

— Какое?

— За изнасилование, — решительно сказал я. Это прозвучало наиболее подобающе в присутствии столь располагающего к себе, вежливого, щеголеватого лейтенанта. Да, изнасилование и никак иначе. Все лучше, чем…

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поскольку Эмар Галье начинает свое письмо с рассказа о Питавале и Питамоне, я поступлю подобным же образом, впрочем, не лишая себя привилегии несколько преобразить его местами чрезмерно сухое изложение. Происшествие, описанное далее, на первый взгляд покажется не относящимся к делу. Точно так же, решение выкопать колодец под домом вроде бы не имеет ничего общего с тем, что тиф уносит жильцов одного за другим. Истоки моральных болезней тоже зачастую уходят в далекое прошлое.

Питаваль и Питамон[20] — это два французских замка, расположенные на противоположных берегах речки Ле-Пит. Мне, конечно, известно, что в географическом справочнике этих названий не найти. Но правда такова: два замка, от которых и развалин почти не осталось, сейчас смотрят друг на друга через пересохшее русло. Когда земля на холмогорье оскудела из-за вырубки лесов, река иссякла. Однако до сих пор можно проследить ее былое течение по каменным извивам. Местные археологи, если таковые найдутся в этом гористом и бесплодном краю в двадцати пяти милях к юго-западу от Гренобля, в будущем непременно объяснят, почему позабылись названия замков.

Современный турист вряд что разглядит в этой стороне, но один путешественник, безусловно, увидел многое. Я говорю о Виолле-ле-Дюке[21], который пришел в восторг от местности, нарисовал ее подробный план и восстановил в эскизах ее исторический облик. Ими, если я не ошибаюсь, он иллюстрирует словарную статью о барбете[22]. Упоминание замков есть и при толковании «уборной». Не стоит забывать, что Виолле-ле-Дюка всегда интересовали средневековые санитарные сооружения. Возможно, во время его поездки по описываемой местности развалины еще хранили их следы.

С давних времен владельцы Питаваля и Питамона, хотя и являлись ветвями одного и того же родового древа, вели беспрерывную войну друг с другом. Оба семейства исстари делили меж собой обширные и плодоносные земли. Виноградники на холмах давали превосходное вино. В лесах жирели кабаны, росли каштаны, трудились углежоги. Крестьяне, семижильные и неунывающие, исправно и обычно без ропота платили дань феодалу и Церкви.

Но непрекращающиеся стычки между двумя домами постепенно все более тяжкой ношей ложились на плечи простого люда, пусть в истории и нет никого терпеливее жестоко угнетаемых бедняков. Работники покинули свои наделы, благо в то время в Европе имелась свободная земля. Так зачем же жить в постоянной опасности?

Поместья с каждым годом приносили все меньше и меньше прибыли, и Питавали с Питамонами, стесненные в средствах для продолжения войны, стали чаще спускаться в долину, в город Гренобль, где имелся представитель банкиров Датини, и даже наведывались в Авиньон, в головную контору этой обширной финансовой компании. Мало-помалу они заложили все имущество. Задолженность росла. Чтобы выплатить хотя бы ее часть, Питавали начали грабить Питамонов, но те не раз умело перехватывали инициативу, отчего и в их карманах звенела монета.

Как-то ночью нищенствующий монах, застигнутый тьмой среди холмов, нашел приют в замке у Питавалей. Женщины, уставшие от грубости и неотесанности мужской половины семейства, были рады появлению чужого, но излучающего доброту лица. Почтенный член братии развлекал дам рассказами об Италии, откуда он только что прибыл.

— Все там согрето солнцем и залито светом, — сказал он, задумчиво поглаживая длинную бороду.

Слушательницы трепетали, переполненные желаниями. Снаружи бушевал ветер. Очередной его порыв ворвался в щель под дверью, камыши, покрывающие пол, зашуршали. Где-то в лесу завыл пес — или волк? Все перекрестились.

Монах произнес несколько слов на латыни.

Молодой великан, старший сын Питавалей, шлепнул по столу мясистой ладонью и хрипло расхохотался.

— Слыхал я, что мужчины у них — да не только у них, ведь мода распространилась повсюду — пишут песни и поют их дамам, тренькая на лютне. Есть такое? Люди не врут?

— Это отрадный и благородный обычай, — ответил монах и добавил: — Господь наш тоже благодать любил.

Женщины, томимые тоской, смотрели на монаха. Им казалось, что в нем живет частица южного солнца и нежная мелодия любви. А мужчины, раскрасневшиеся от выпитого, уже позабыли о нем, погрузившись в обсуждение предстоящей охоты на кабана.

Огонь в очаге потух. Едва горели дымные свечи. Хозяева разошлись по опочивальням.

Монаху разрешили расположиться на полу и укрыться от холода несколькими овечьими шкурами.

В замке царила тишина. И непроглядная тьма. Монах откинул шкуры и медленно поднялся. Из складок рясы он достал длинный, острый кинжал. Он, Питамон, тайно отрастивший бороду и оставшийся неузнанным, теперь мог свободно перемещаться по замку. Дыхание беззвучно вырывалось через разомкнутые зубы. Приметив заранее, кто куда ушел, он крался к покоям спящих Питавалей.

Он достиг первой комнаты. Луна в узком оконце тускло сияла сквозь облака. Питамон, опустившись на четвереньки, пополз к постели. Полог был раздвинут. Держа кинжал обеими руками, Питамон замахнулся и с силой ударил спящего в кровати человека. Звук получился тихий, будто кто-то наступил ногой на гнилое яблоко.

— Что там, Робер? — сонно прошептала лежащая рядом жена. Но убийца уже занес кинжал и ударил во второй раз.

Тишина.

Питамон покинул комнату с мертвецами и проследовал дальше. Ни один Питаваль не должен дожить до утра. С ними надо было покончить.

Питамон на ощупь крался вдоль стены, но вдруг его нога угодила в щель в полу, и он упал ничком. Кинжал вывалился из руки и с лязгом скатился по невысокой лестнице.

— Holà![23] Гуго! Holà! Жуффруа! Нужен свет!

— Это всего лишь я, — сказал монах. Обнаженный молодой гигант Питаваль подошел к нему и схватил за шиворот.

— Ты что здесь делаешь?

— Ищу, где бы облегчиться, — объяснил монах.

— Чем тебе угли в очаге не угодили?

К этому времени проснулись все обитатели замка — все, кроме тех двоих, уснувших навеки.

Утром во владение замком вступил новый хозяин, великан Питаваль, унаследовавший имение отца.

Питамона, монаха-самозванца, заперли в крошечной камере, где он мог размышлять о злосчастье, разрушившем в последнюю минуту его планы. «Смерти я не боюсь», — сказал он себе и улыбнулся.

В огромном главном зале молодой Питаваль сидел рядом с красавицей-женой и тоже раздумывал.

— Что же нам теперь делать с твоим солнечным итальянцем? — со смехом спросил он. Она отвернулась и заплакала.

Питаваль послал в ближайшую деревню за каменщиком. Они несколько часов совещались, после чего мастер позвал помощников и приступил к работе.

Во внутреннем дворе замка располагался старый колодец. Использовался он редко: новый был и больше, и лучше, и удобнее. Теперь старый колодец расширили сверху до самой воды, чей уровень оставался постоянным, и там, прямо над ней, уложили тяжелую железную решетку. Рядом с колодцем соорудили выгребную яму с двумя трубами: у первой имелся выход к решетке над водой, вторая, предназначенная для подачи воздуха, вела к поверхности земли. В пяти-шести метрах над получившейся площадкой возвели купол. Прежде чем его закончить, самозванца, до потери сознания окуренного дымом, опустили в колодец. Купол замуровали, оставив в центре лишь маленькое вытяжное отверстие. Стенки колодца были выложены гладкими камнями, плотно пригнанными друг к другу. Над землей возвышалась надстройка, тоже каменная, с тяжелой железной дверью на замке. Ступени в ней вели в вентиляционную камеру над куполом. Трижды в неделю слуга, сопровождаемый хозяином, заходил туда и бросал в отверстие увесистый кусок жирного мяса. Он глухо ударялся о решетку над водой. Долгое время это было единственным звуком, доносящимся из колодца.

Придя в себя, Жеан Питамон обнаружил, что находится в темной холодной комнате, голый и дрожащий. Первой мыслью было, что он умер и попал на тот свет, как обещали священники. Но вскоре иллюзия развеялась. Он ощупал стены и понял, что оказался в маленькой круглой камере. Стоя в середине, на железной решетке, он вытянутыми руками с легкостью касался камней по обеим сторонам от себя. Лишь в одном месте круглая стена образовывала маленькую нишу, в полу которой была дыра шириной чуть больше пяди. Жеан сразу догадался о ее предназначении. Единственным предметом обстановки, если можно так выразиться, являлся маленький металлический черпак, прикованный к решетке короткой цепью. Им можно было набрать воды для питья.

Когда Жеан со всей ясностью уразумел, куда был заточен, его прошиб холодный пот. Местом его заключения стал ублиет, иными словами, каменный мешок. Он слышал о подобном, но никогда не видел. И вот сам очутился в одном из них. Но он не отчаивался. Иногда даже со смехом вспоминал, как ловко надул глупых Питавалей. Как убил главу семейства и его жену, забывшихся пьяным сном.

Он знал, что скоро его отсюда вызволят. Отец с братьями ни за что не оставят его здесь. Каждую секунду может прогреметь удар топора о стены его темницы. Это Питамоны разделались с Питавалями и идут освобождать его!

Но ничего не происходило. Не раздавалось ни звука. А он все ждал и ждал. Они обязательно придут. Конечно, сначала им надо подготовиться. Они нападут отрядом, возьмут штурмом замковые стены и убьют проклятых Питавалей, мужей и жен, всех до единого. Будут его искать. И найдут, неважно, как глубоко его упрятали. Но тут в его голову закралось ужасное сомнение: ведь они, сказал он себе, давным-давно пришли бы за ним, если бы атака состоялась. Нет, просто штурм не удался, и они отступили, чтобы собрать войско побольше. Конечно, никто не намерен оставлять его гнить здесь.

Они его не бросят. Но нужно дать им время. Сколько он уже в этом месте? Разве можно вести счет дням в кромешной тьме? Сначала его два дня держали взаперти в замке. Затем одурманили дымом и перенесли сюда. Итак, сколько прошло с той поры? Ему показалось, что несколько суток, но не исключено, что всего несколько часов, ведь его пока не кормили, к тому же он совсем не спал. Ему наверняка раз в день будут скидывать снедь, а раз в сутки его потянет в сон, и по этим признакам станет возможным вычислить срок. Жеан решил вести счет дням, проведенным в заточении.

Время шло. Он спал и просыпался, засыпал опять и пробуждался вновь. Хотелось есть. Они его вообще кормить собираются? Неужели его кинули сюда умирать голодной смертью? Что ж, такова его участь. Так даже лучше. Умереть он не боится.

Время шло. Он ослабел от истощения. Сверху что-то послышалось. Звон ключей. В помещение над ним вошли люди. Раздался тихий шепот. Он едва не выкрикнул: «Потон!» — думая, что там его брат. Но сдержался. Надо подождать и убедиться. Тюремщики поднимут его на смех, если он ошибется. Он подождал. Это был не Потон. Это был молодой Питаваль.

— На, поешь, мой отшельник! Тебе скамеечка для молитв не требуется? На лютне побренчать не хочешь?

Жеан молчал. «Эх! Если б я только мог дотянуться до твоей жирной шеи», — думал он. В его ноздри ударил резкий аромат зажаренной птицы. Что-то упало сверху на решетку над водой.

Шаги удалились. Захлопнулась дверь.

Жеан принялся разыскивать мясо. Нет. Он не съест ни кусочка. Он заморит себя голодом до смерти. Хотелось пить. Горло саднило. Он попьет воды, это не повредит, лишь поможет перетерпеть голодные спазмы. Он нащупал черпак и опустил его между прутьями решетки. Вода была прохладной и приятной.

Мясо соблазнительно пахло. Ах, эта хрустящая корочка на жирной ножке, как часто он впивался в нее зубами. К примеру, совсем недавно, когда сидел в рясе за столом у Питавалей… но тогда он запретил себе излишне наслаждаться угощеньем. Монаху надлежала умеренность. Теперь он жалел, что съел так мало. Разве ему повредил бы лишний кусок? Стол еще ломился от еды, когда все разошлись по постелям. Сколько там осталось жареной дичи! И целое блюдо зелени с холодными креветками в остром соусе. Как же вкусно! У него засосало под ложечкой. Те два дня, что он провел взаперти в замке, его кормили одним хлебом, сухим и жестким.

Почему он так много думает о еде? Еда осталась в прошлом. Он готовится к смерти. С едой он распрощался. Но запах жареной птицы заполнял камеру, вызывая мучительные страдания.

Он убьет себя и покончит с этой пыткой. Если бы только удалось поднять решетку и утопиться в колодце!

Однако прутья слишком крепко держались на месте. Что, если вскарабкаться по стенам и броситься вниз? Но он мог лишь касаться пальцами противоположных стен, чего совершенно не хватало для упора. Неужели они сняли с него мерку, продумав еще одну жестокую кару?

Он принялся биться головой о камни. Потом о решетку, пока не пошла кровь. И потерял сознание. Стоило ему прийти в себя, как ноздри вновь наполнил аромат жареного мяса. Будь оно проклято! Он избавится от этой снеди. Отправит в выгребную яму. Да, так и сделает. Выбросит вместе со всеми мыслями о еде. С глаз долой, из сердца вон.

Птица оказалась немаленькой. Несомненно, это был гусь. Она никак не хотела проходить в дыру. Он разорвал ее на куски, отделив ноги и крылья, и сначала выбросил их. Было слышно, как они падают далеко вниз. Однако самая крупная часть застряла в трубе. Ему пришлось проталкивать ее. Получилось пропихнуть ее довольно глубоко, но вскоре он перестал до нее дотягиваться — и она так и осталась там.

Вот и всё. Господи боже! Что он наделал! Выбросил последнее. Жеан чуть не завопил от отчаяния. Но нет, он не должен издавать ни звука. Позор не для него. Они же только и ждут, когда раздадутся мольбы, чтобы посмеяться над ним, чтобы поиздеваться. Нет, на его губах печать молчания. Он подавил крики, засунув пальцы себе в рот и заглушив любой звук, способный вырваться из его измученного тела.

Вдруг он осознал, что жадно облизывает губы и руки, обсасывает пальцы, просовывает между ними язык в надежде обнаружить еще немножко жира, которым перемазался, пока выбрасывал гуся. Может, получится дотянуться до большого куска, застрявшего в трубе, куда он его так усердно заталкивал ранее. Он засунул руку в дыру. Кончиком среднего пальца почувствовал, что птица еще там. Но напрасно он старался поддеть ее ногтем и втащить обратно. Мясо находилось слишком далеко.

Палка! Палки у него не было. Черпак! Тот прикован цепочкой к решетке. Лучше ногой. Ногу он опустит ниже. Достанет дальше. Увы, неловкие пальцы стопы только протолкнули жаркое глубже в трубу. Его сотрясали рыдания, он скрежетал зубами. Хотелось завыть. Но он помнил, что с его уст не должно сорваться ни звука. Жеан в агонии катался по холодному полу камеры, чересчур узкой для того, чтобы вытянуться в полный рост: это было еще одной уготованной ему изощренной пыткой.

Он совершил тщетную попытку убить себя, вдыхая носом воду. Но не смог закончить начатое. Стремление дышать оказалось слишком сильным. Вот если бы ему удалось обмотать шею цепью черпака… Нет, тоже ничего не вышло.

В следующий раз он услышал звук над собой через несколько дней, недель, месяцев, лет. Никто больше не выкрикивал насмешек. Как сквозь пелену, до ослабевшего от голода Жеана донесся шлепок, с которым что-то тяжелое упало в темницу. Шаги удалились, закрылась дверь. При этом ни единый луч света не проник в камеру.

Стоило двери затвориться, и узник, будто дикарь, набросился на пищу. Это был огромный кусок сырого мяса с прослойками сала. Жеан вонзил в него зубы, а затем долго лежал, мучаясь тошнотой и отрыжкой.

Он старательно пытался не потерять ход времени. Но то и дело проваливался в сон и чересчур сильно хотел есть, отчего ему казалось, что его кормят раз в неделю, хотя это случалось в три раза чаще. Прошло четыре месяца, а он был уверен, что сидит в колодце уже год. Первый год еще не завершился, как Жеан подумал, что миновало четыре. Чуть позже он вовсе потерял счет. И перестал надеяться, что однажды железо ударится о железо в горячей схватке и хриплый голос Потона выкрикнет: «Жеан, брат мой, ты там?». Этого никогда не случится.

Незаметно для себя, капля за каплей, он дошел до состояния, когда вообще перестал думать.

В его подземелье все время держалась одна и та же температура. Снаружи могли завывать метели или грохотать летние грозы, поливая дождем иссушенную землю. Внутри было всегда прохладно, всегда сыро, всегда темно.

Жеан оставался равнодушен ко всему, кроме пищи. Он привык чувствовать голод трижды в неделю в один и тот же час, и если мясо бросали вниз с опозданием, он разражался лаем и рычанием, как пес.

Шли годы. Раз за разом какой-нибудь Питамон попадал в ловушку Питавалей. Затем наступал черед Питамонов осуществлять кровавую месть. И при этом они не забывали повторять: «За брата Жеана», — полагая, что он уже много лет как мертв.

Так текло время: месяцы сливались в года, года превращались в десятилетия. Минуло полвека с той ночи, когда Жеан Питамон, переодевшись монахом, проник в замок Питавалей, но по-прежнему трижды в неделю хозяин замка, чье могучее тело согнулось под бременем возраста, спускался, гремя ключами, во двор в сопровождении мажордома, отпирал дверь в надстройку и проходил к куполу над ублиетом.

— Минутку обождем, — с неизменной улыбкой говорил Питаваль своему спутнику.

— Но, судя по тени, сейчас ровно полдень, — отвечал тот.

— Если чуть помешкаем, он выть начнет. — И Питаваль кивал головой в радостном предвкушении.

Однажды, сидя в авиньонском отделении своей банкирской конторы, старик Датини вытащил из папки пачку бумаг и решил, что пришла пора разобраться с делами Питамонов и Питавалей: «Эти собачьи своры мне ни гроша уже два года не платят. Время поставить точку».

Путешествие в горы было длинным, но Датини ничего против не имел, скрасив его чтением сонетов Петрарки к Лауре. Более того, он пообещал себе остановиться на обратном пути в Воклюзе и посмотреть на знаменитый источник, воспетый в одном из бессмертных стихов итальянца.

Вот так Питавалям выпала честь встречать гостя, тут же выставившего их из дома. Особых усилий это не потребовало. В конюшне много лет назад смолкло ржание, а из семейства в живых остался лишь высохший старик, некогда поражавший статью. Ему прислуживал столь же ветхий мажордом, слишком слабый для поисков счастья на стороне. Они учтиво приняли Датини и его приставов.

— Как мы рады видеть вас здесь, — сказал старик Питаваль. — Как раз намедни мы зарезали нашу последнюю свинью. Если вы к нам с угощением, добро пожаловать.

Датини явился не с пустыми руками. За трапезой обсуждались дела.

— У меня родня в Орании, — проговорил Питаваль. — Думаю, поеду туда.

Вдруг зал наполнил заунывный вой, будто исходящий из глубин самой земли.

— Не пугайтесь, господин Датини. — Питаваль улыбнулся. — Это всего-навсего волк, которого мы держим в яме во дворе. Вот, отнеси ему мяса, — приказал он слуге. — У нас мышьяк есть? Присыпь им его кусок, пора от бесполезного зверя избавиться.

— Волк, — поучительно сказал Датини, — скорее умрет, чем станет жить в неволе.

— Угу, — согласился Питаваль. — Любой другой волк. Но наш малодушен и думает только о мясе. Ладно, я готов убраться отсюда, а ваши помощники пускай приступают. — Он тяжело поднялся. Вой резко оборвался.

— Подобная спешка излишня, — заметил Датини, — у меня еще есть дела с Питамонами, что обитают напротив вас.

— Даже так? И мои друзья разделят выпавшую мне участь? Тогда я покину эти места в приятной компании.

— Как вам не стыдно говорить подобное про двух пожилых дам, — сказал Датини. — Полагаю, я разрешу им остаться в замке до конца их дней. Им обеим за семьдесят.

Несколько часов спустя, когда Питаваль со слугой собирались тронуться в путь и успели закинуть за спины по котомке, как последние бедняки, к ним подошла запыхавшаяся старуха.

— Сир, — зарыдала она, бросившись на землю и обняв ноги старика Питаваля, — неужели вы будете так жестоки и оставите наши края, так и не сказав мне, где похоронен мой несчастный Жеан?

— Как же можно допустить такую жестокость? — запротестовал Питаваль, а сам незаметно ткнул мажордома в бок. — Вот тебе ключ от склепа, где он лежит. Ни у одного короля не было столь достойной могилы. И ни у одного монаха, — прибавил он. — На заднем дворе найдешь дверь, к которой ключ подходит.

Подумать только: в Генуе все еще существует приют для детей бедняков, основанный тем самым Датини, и сопливая итальянская ребятня проживает в нем деньги, заработанные банкиром на Питавалях и Питамонах. Ибо Датини привлек к управлению бывшими поместьями враждующих семейств суровых генуэзских дельцов, решивших, что нет ничего лучше и прибыльнее, чем заготовка и продажа леса. Как следствие, Датини получил свое назад, а край с течением времени все больше страдал от эрозии почвы.

Записей о дальнейшей судьбе рода Питавалей почти нет. Мне удалось найти лишь одного представителя семьи в восемнадцатом веке — Гайо де Питаваля[24], перебравшегося из Лиона в Париж и влачившего существование бедного юриста, не гнушавшегося в свободное время пописывать полные сплетен безделицы. Так бы все и продолжалось, но однажды его посетило озарение и он задумал собрать в единую книгу кровавые россказни о преступлениях и их расследовании, услышанные в суде, после чего фортуна улыбнулась ему и имя его прогремело по всей Европе.

Надо же, из-под его пера вышел первый на Континенте сборник детективов. Вскоре у него появились подражатели, но на волне успеха он успел выпустить еще двенадцать таких томов. Немецкий перевод его компиляции предварялся статьей Шиллера. Хотя сейчас он практически позабыт, армия авторов детективных историй, обогатившихся на его открытии, просто обязана скинуться и поставить ему памятник из золота[25].

Что касается Питамонов, то они не раз встретятся нам на страницах этой книги, и мы узнаем их под любой личиной.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тот, кто заглядывал в прекрасное исследование Фавра, посвященное истории европейской полиции нравов, безусловно заметил и запомнил особенно вопиющий случай, озаглавленный с мрачным (а по мнению некоторых, низкопробным) юмором «Пустите детей приходить ко мне…»[26].

Речь, вне всякого сомнения, идет о деле, которое Галье упоминает на третьей странице своего свидетельства, хотя, кроме фамилии Питамон, там нет никаких иных фамилий. Рассказ Фавра полон и точен касательно имен, названий и дат. Его я возьму за основу повествования.

В начале тысяча восемьсот пятидесятых годов в Париже жила вдова, мадам Дидье. Они с мужем приехали в столицу из провинции, и он весьма преуспел в ювелирной торговле. Месье Дидье был удачливым и честным предпринимателем, а когда умер, оставил после себя приличное состояние. В то время они только что заселились в прекрасную квартиру в новом доходном доме на бульваре Бомарше, поблизости от Фий-дю-Кальвер.

Название соседнего бульвара упомянуто неспроста, потому как там проживал и служил священник по фамилии Питамон, и был он любимым отцом-исповедником мадам Дидье.

Мадам Дидье вела жизнь одинокую, однако ее нередко посещал племянник, молодой человек, которого опасно ранили в уличном бою в феврале 1848 года, после чего он посвятил себя написанию памфлетов в поддержку Наполеона[27]. Но быстрый поворот кумира в сторону консерватизма и империализма несколько пошатнул убеждения этого господина, по-прежнему пылавшего ненавистью к Церкви и аристократии. Посему в описываемое время он колебался, следовать ли ему за вождем или избрать собственную стезю.

Тогда же мадам Дидье взяла из своей родной деревни в дом девочку-сироту лет тринадцати-четырнадцати. Жозефину порекомендовал сельский староста, сказав, что она добронравна и старательна и будет хорошей помощницей по хозяйству.

Племянник сидел у окна и смотрел на улицу. День выдался необычно теплый для середины марта. Вдруг небо заволокло тучами.

— Кажется, сейчас начнется дождь! — воскликнул он.

— Думаешь? — спросила мадам Дидье.

Стоило ей это сказать, как послышался раскат грома и сверкнула молния.

— Видите? — сказал племянник.

— Господи! — вырвалось у мадам Дидье. — У нас в доме ни капли святой воды.

— Святой воды? — со смехом повторил он. — Да вы, никак, с суевериями не распрощались?!

— Прибереги сарказм для памфлетов, дружок, — спокойно ответила тетушка. — Я всегда перед грозой окропляю дом святой водою. Ты что же, хочешь, чтоб нас молнией убило?

Она отложила вязание.

— Моя матушка делала так же. И дожила до восьмидесяти. Кого мне послать? — внезапно задумалась она. — Франсуазы-то сейчас нет.

Франсуаза была кухаркой, других слуг мадам Дидье не держала.

— Пошлите Жозефину, — предложил племянник. — Если не хотите ждать, пока я туда-сюда хромаю.

— Но Жозефина у нас всего три дня, — возразила мадам Дидье. — Она и дорогу не знает.

— Боже ты мой, не надо знать весь Париж, чтобы просто свернуть за угол.

Итак, позвали Жозефину, деревенскую девчонку, и объяснили ей, как дойти до часовни за углом и разыскать отца Питамона.

— И побыстрее, — добавила мадам Дидье, когда комнату сотряс очередной удар грома. Жозефина выскочила на улицу и попала прямиком под бушующий ливень. Задыхаясь, она повернула за угол, вновь и вновь повторяя про себя наставления мадам Дидье. Таким образом она добежала до часовни и чуть не опрометью кинулась внутрь, в темноту помещения.

Жозефина промокла до нитки. Платье прилипло к телу, обрисовав изящество девичьих форм. Ее грудь недавно начала увеличиваться. Тонкая ткань не скрывала этого. Соски отвердели от ударов холодных капель. В последнее время они стали слишком чувствительными. Девочка помнила слова умудренной опытом Франсуазы: «Ты растешь, оттого и болеешь, все через это проходят».

В золотом мерцании свечей Жозефина очаровывала взгляд, и отец Питамон не преминул это заметить. Он подождал, не отрывая глаз от девочки, особенно от ее вздымающейся от бега и волнения груди. Не успел он опомниться, как его захлестнула волна желания, заглушив голос рассудка.

— Что случилось, дитя мое? — сказал он, выходя из-за колонны, за которой стоял.

Перепугавшись, Жозефина окончательно растерялась и смогла лишь невнятно пробормотать что-то в ответ.

— Да ты вся продрогла, — приветливо продолжал священник. — Пойдем, выпьешь бокал вина и согреешься. — И провел ее в ризницу, где налил две щедрых порции вина для причастия: первая предназначалась девочке, вторую он осушил сам.

От выпитого у Жозефины закружилась голова, и она позволила приласкать себя и прижать к сутане. Ей было тепло и уютно. После она опять испугалась, почувствовав, что священник дотрагивается до нее именно так, как рассказывала вчера Франсуаза, предостерегая ее от чужих прикосновений. Девочка хотела освободиться, но тело не слушалось ее. Она попыталась сопротивляться, однако мужчина оказался сильнее. Все это время он не переставал шептать ей странные, убаюкивающие слова. Она разрешила довести себя до кушетки и сделать с собой все, что он желал.

Жозефина ушла из часовни, так и не сказав, зачем приходила. Она на самом деле позабыла изначальную цель посещения. В ушах продолжал звучать голос священника, настоятельно повторяющий, что она не должна проронить ни слова о случившемся. Он заставил ее поклясться в этом на кресте.

Гроза как раз прекратилась, когда девочка возвратилась домой. Она тихо вошла, озираясь широко распахнутыми глазами и держа палец у нижней губы, словно не понимала, где находится.

— Ох, Жозефина, что с тобой? — спросила мадам Дидье. Она не слишком волновалась в ее отсутствие, разве что укоряла себя, что отпустила служанку под дождь без плаща. Жозефина задержалась, и хозяйка предположила, что, застигнутая ливнем, она где-нибудь укрылась и вернется, когда ненастье закончится. И вот она здесь. Но почему она выглядит так, будто столкнулась с самим дьяволом?

Жозефина, не отвечая на вопрос, лишь покачала головой.

— Перестань, хватит упрямиться. Рассказывай, что с тобой стряслось.

И вновь молчание.

— Она простудилась. Точно! — воскликнула мадам Дидье. — Да у тебя платье сухое. Хотя нет, чуть влажное. Говори, ты попала под дождь? Или успела добежать до часовни и переждала грозу там? Господи, почему этот ребенок молчит?

Жозефина все еще не проронила ни слова. Тогда мадам Дидье потеряла терпение и в гневе приказала девочке отправляться в постель:

— Не показывайся мне на глаза, пока язык не отыщешь.

— Перестаньте, тетушка, — заговорил племянник из кресла у окна. — Не будьте столь строги с малышкой. Ведь вы сами думали, что она за угол без чужой помощи свернуть не способна. Может, она вправду заблудилась. Позвольте мне поговорить с ней.

Но его усилия оказались столь же тщетны. Наконец, будто испытав озарение свыше, мадам Дидье сказала:

— Я поняла, надо нам с ней пойти к отцу Питамону. Ему она, конечно, все расскажет.

Это решение действительно ниспослали небеса, ибо внезапно Жозефина разразилась потоком слов, настолько перемешанных с рыданиями, что разобраться в ее рассказе было невозможно. Наконец девочка, как одержимая, бросилась на пол.

Мадам Дидье растерялась, голова ее пошла кругом. Однако племянник, вскормленный антиклерикальной литературой, решительно и громко спросил:

— Что он с тобой сделал?

— То, что Франсуаза делать запретила, — ответила Жозефина, заплакав еще горше.

Племянник издал сардонический смешок.

— Вот вам и отец Питамон. Хорош пастырь.

— Не понимаю, какое отношение к этому имеет отец Питамон, — посетовала мадам Дидье, пребывающая в полном недоумении.

Племянник вдруг понял, что знает, как быть. Настала пора порвать с Наполеоном, недавно уехавшим с визитом к Папе Римскому, и отдать на растерзание публике пикантное происшествие со служанкой. Его так захватила эта мысль, что он мгновенно позабыл об окружающих и, опершись на трость, поднялся с кресла, намереваясь тотчас отправиться на розыски редактора La Solidarité[28].

Мадам Дидье, тем не менее, никак не хотела отпускать его, не выяснив, куда он собрался. А когда он ей объяснил, то не захотела отпускать без клятвы не говорить никому ни слова о произошедшем. Она считала, что девочка все выдумала и не стоит ей верить, не разобравшись в деле. Соображения племянника были проще: все или почти все его деньги давала ему тетушка, а в будущем он надеялся унаследовать ее состояние. Утрать он ее поддержку, политических памфлетов ему не писать.

Сама мадам Дидье без промедления направилась в часовню и, никого там не увидев, смело постучала в дверь ризницы. Ответа не последовало, но она вошла внутрь. Отец Питамон лежал на кушетке. Спящий, он ничуть не походил на благочестивого человека, коим она его всегда почитала. Он выглядел старым и грубым. Его тяжелые черты, в особенности кустистые брови, сросшиеся на переносице, придавали лицу странное, почти звериное выражение. На какое-то мгновение мадам Дидье усомнилась в его невиновности, но тут же одернула себя, боясь несправедливо обвинить священника.

Почувствовав, что на него смотрят, Питамон открыл глаза.

— Ах, мадам, что вы тут делаете? — воскликнул он, быстро поднявшись.

Оборвав его, мадам Дидье сразу приступила к делу. Он кивал головой, словно она говорила нечто серьезное и интересное, но к нему не относящееся.

— Значит, девочка лет четырнадцати? — спросил он, как будто пытаясь вспомнить, не видел ли он ее где-нибудь.

Вдруг мадам Дидье заметила bénitier, сосуд для драгоценной святой воды, который дала Жозефине. Он валялся на полу рядом с кушеткой. Священник тоже увидел его. Как мог он про него позабыть! Оставив всякое притворство, Питамон пал женщине в ноги. Та поспешно встала и, охваченная ужасом, выбежала прочь.

Она не последовала совету племянника обратиться в полицию, но вместо этого пошла к епископу и изложила дело. Ему и ранее докладывали, что по вечерам отец Питамон меняет сутану на светский костюм и посещает городские притоны, пользующиеся самой дурной славой.

Епископ без колебаний привлек к расследованию полицейских. Но к этому времени отец Питамон успел исчезнуть, прихватив с собой дорогую церковную утварь[29].

«Хвала Господу, мы от него избавились», — думала мадам Дидье. В действительности, избавиться от отца Питамона ей не удалось, хотя больше она его ни разу не встречала.

В скором времени ее племянник, Эмар Галье, отказался от своей квартиры, переехав в апартаменты тети. Это случилось отчасти из-за нужды в деньгах, но также потому, что плохо залеченные раны сказывались на нем и он предпочел переживать приступы меланхолии не в одиночестве, а в компании родственницы.

Как-то днем он сидел у своего любимого окна и что-то черкал в блокноте. Ему очень хотелось проявить себя на литературном поприще, но никак не получалось выбрать форму для будущего шедевра. В последнее время появилось столько прекрасных во всех смыслах произведений! Лишь недавно Дюма-сын потряс Париж «Дамой с камелиями», совершив переворот в беллетристике. Люди понимающие взволнованно обсуждали новую манеру письма. Паролем им служило слово «реализм».

Жозефина, то и дело заходившая в комнату, откровенно раздражала Эмара. «Какого черта эта девчонка постоянно сюда заявляется?» — с досадой думал он. Как все натуры, склонные к меланхолии, он ненавидел чужое присутствие столь же горячо, как и одиночество. Но служанка начинала все больше интересовать его. Чем не тема для остроумной зарисовки: девушка, соблазненная священником, отвергнута женихом. Или даже так: девушка влюбляется в священника, а тот отказывается от сана ради брака с ней. Однако это, пожалуй, старо и описано многократно. Литература плоха тем, что все сюжеты уже давно использованы. Ничего нового из-под пера не выйдет.

Погрузившись в свои мысли, он едва не забыл о Жозефине. Но постепенно начал замечать, что она странно себя ведет. Без сомнения, она пыталась привлечь его внимание. Старательно прибираясь в комнате, она каждые несколько секунд поворачивалась, одаривала его взглядом огромных глаз и вдруг отводила их, будто в смущении. И при этом весьма откровенно и непристойно выгибала стан. Она находилась в постоянном движении, как змея. Грудь вздымалась и опускалась, и девушка громко вздыхала.

Стоило ей заметить, что он наблюдает, как странности прекратились. Но в следующую секунду она подошла к нему, подобрала с пола листок бумаги и спросила:

— Это ваше?

Он поблагодарил, а она продолжала:

— Можно, я приоткрою окно пошире? — И опять: — Вам занавески не мешают?

Все это ужасно досаждало ему. Когда она перегнулась через его столик, чтобы собрать и подвязать шторы, ее юное тело оказалось совсем близко от него. Он вдохнул ее теплый аромат. Сам того не ожидая, Эмар почувствовал сильный прилив желания. Взволнованный этим, он отыскал предлог отослать Жозефину прочь и после еще долго был не в силах сосредоточиться на своих литературных трудах.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как-то раз, когда Эмар, прихрамывая, проходил мимо кухни, дверь отворилась и раздался шепот Франсуазы:

— Месье Эмар! Тссс!

Он обернулся. Франсуаза с таинственным видом поманила его внутрь, он вошел, она же первым делом закрыла дверь и лишь потом чуть слышно сказала:

— Вы знаете, что за ужас тут творится?

— Какой еще ужас? — без задней мысли спросил он.

— Я о том, что с Жозефиной.

— Что с ней может быть такого? — сказал он, переборов желание вставить слово «опять» и раздумывая, известно ли ли Франсуазе о происшествии с отцом Питамоном: мадам Дидье старательно скрывала его ото всех.

— Она себя ведет… как бы сказать, месье… C'est une dévergondée![30]

— Ты о чем?

— Да о том: о мальчишке из лавки мясника, о сыне консьержки, о зеленщике, да обо всех кругом — она со всеми поваляться успела. А если еще нет, то у них просто совести хватило отказать. Ох, месье, никогда не думала, что такое может произойти в нашем доме. Деревенская девчонка. Вот ведь, когда приехала сюда, выглядела невинной овечкой. Месье, соседи только об этом и говорят!

— Ты уверена? — спросил Эмар, хотя сам ни на миг не усомнился в ее словах. — Откуда тебе знать, что это не просто злые сплетни?

Она рассказала ему, как своими глазами видела, что происходит. Как застукала девчонку с сыном консьержки на чердаке в очень откровенных позах. Как запретила Жозефине выходить из дома, а она все равно удрала. Конечно, будут говорить, что порочный город еще одну простушку развратил, но дело-то ясное. Девица наверняка привезла эти замашки с собой из деревни.

Эмар слушал ее и удивлялся. Неужели недоумение, горе и стыд Жозефины в тот день были лишь игрой? Нет. Не может быть. Она и впрямь потеряла невинность. Это отец Питамон пробудил зверя в ее теле. Староста родной деревни мадам Дидье никогда бы не посоветовал взять в дом девушку сомнительных нравов.

— Вот вы мне, месье, подскажите, как эти новости мадам поведать. Боязно к ней с такою бедою идти. Она, голубушка, и без того настрадалась.

— Предоставь это мне, — успокоил Эмар кухарку. — Я сам обо всем позабочусь.

— Хорошо, только не затягивайте. Ведь кто знает, что может случиться? Вчера ночью просыпаюсь, а ее в постели нет. Я подождала: думаю, вышла, сейчас вернется. Но она все не возвращалась. Я встала и пошла ее искать. Знаете, месье, в доме-то ее не оказалось. Она дверь отперла и упорхнула. Видать, Жанно, сын консьержки, ее на улицу выпустил. Я опять заснула, а когда проснулась, она была в постели, говорит, никуда не уходила. Ну что нам с нею поделать?

— Оставь это мне, — повторил Эмар, не решив еще, как поступить дальше.

В тот вечер Жозефина, как обычно, прислуживала за столом. И, как обычно, досаждала Эмару своими приставаниями. В то же время, на ее девичьем лице не было ничего, кроме чистоты и невинности. А впрочем, разве столь нежные, детские черты могли выражать что-либо еще? Когда она отправилась на кухню, чтобы заняться собственным ужином и помыть посуду, Эмар открылся тетушке.

— Вам не показалось, что Жозефина переменилась с того ужасного дня?

— К счастью, нет. По-моему, она больше не переживает и, надеюсь, вскоре совсем позабудет о случившемся.

— Вы действительно думаете, что она приехала сюда невинной?

— Ну конечно. Откуда такой вопрос?

— Да так.

Мадам Дидье вдруг пришло в голову, что Жозефина сама соблазнила священника, а отец Питамон пал жертвой ее порочности. Но как только эта утешительная мысль явилась к ней, она поняла, что нечто подобное и представить нельзя. То, как Питамон повел себя впоследствии, говорило об ином.

— Так почему ты спросил? — повторила она.

— С недавних пор ее поведение оставляет желать лучшего. — Он несколько смягчил удар, пройдя по краю, прежде чем приступить к сути.

— Что она натворила? — спросила мадам Дидье.

Эмар в нескольких словах описал ей ситуацию, по возможности сократив рассказ и исключив любые подробности, способные слишком взволновать тетю. Мадам Дидье задумалась и приняла мудрое решение запереть Жозефину там, где она будет в безопасности и под присмотром, пока деревенский староста не поможет разрешить дело.

— Позвони-ка в колокольчик, пусть придет Франсуаза: посмотрим, не знает ли она какой-нибудь приличный дом, куда можно поместить девочку.

Вошедшая кухарка выслушала решение хозяйки. Все это время она ерзала, бросая многозначительные взгляды на месье Эмара и словно пытаясь сообщить что-то важное, пока тот не воскликнул:

— Давай, Франсуаза, выкладывай уже!

Кухарка для смелости набрала в грудь воздуха, запрокинула голову в доказательство своего благонравия (она же тут, разумеется, ни при чем) и выдала следующее:

— Жозефина-то ребеночка носит.

Повисла пауза, затем посыпались вопросы. Когда? Франсуаза не знала, но сама Жозефина говорит, что уже два или три месяца.

— Да она здесь всего месяца три! — воскликнула мадам Дидье.

— Oui, madame, — послушно подтвердила Франсуаза.

— Чертов свя… — Тетушка взглядом заставила Эмара умолкнуть на полуслове.

— Франсуаза, веди ее сюда. Поговорю с ней наедине, — сказала мадам Дидье.

Вскоре пришла Жозефина. В простом платье, робкая, с румянцем пасторальной невинности на щеках.

Но стоило ей поднять темные, сверкающие глаза, как вся ее скромность и смирение забывались.

— Несчастное дитя, — сказала мадам Дидье и положила руки на плечи девушки. — Ты знаешь, что у тебя будет ребенок?

— Oui, madame.

— Но ты так молода.

— Oui, madame.

— Бедняжка.

— Франсуаза правду говорит? Это оттого, что я гуляю с парнями?

— Деточка, зачем они тебе?

— Мне с ними хорошо, мадам. Неужто так нельзя? Я старалась с ними не ходить, но не могу. Дома я видала, как это делают все животные, и никто их не останавливал.

— Но, Жозефина, девочка моя, мы не животные. Ты ведь не видела, как это делают люди?

— Нет, мадам. Мы с матушкой жили вдвоем…

— Да, верно, — сказала хозяйка и прикусила губу.

— А мужчины делают такое с женщинами?

— Тсс.

— Но отец Питамон первым сделал это со мной.

— Замолчи! Он правда был первым?

— Да, мадам.

— Ох ты, горемыка! Как же нам с тобой быть?

— Франсуаза говорит, вы меня отошлете, потому что я плохая. Не отсылайте меня!

— Я найду тебе чудесный дом. — Мадам Дидье подумала о герцогине Ангулемской с ее приютом для сбившихся с пути девиц.

Поразмыслив чуть дольше, она решила не пытаться поместить Жозефину в заведение. Ей не хотелось, чтобы люди начали задавать вопросы. Лучше сделать все самой, снять для девушки комнату попристойнее, а там пусть жизнь идет своим чередом. Время залечит раны, а те, что останутся, упокоятся в могиле.

Кажется, Жозефина всё же покорилась судьбе. Ночных эскапад ей недоставало лишь первые несколько дней. Из комнаты, куда ее поместили, было не выйти ни ночью, ни в любое другое время, однако ей понравилось, что при этом ничего не надо требовалось делать, — ведь Жозефина трудилась с рассвета до заката не только на маленькой и очень бедной ферме, принадлежавшей ее овдовевшей матери, но и у мадам Дидье, где строгая Франсуаза целыми днями понукала ее, не позволяя бездельничать.

Эта неожиданная праздность лучиком солнца озарила ее короткое и унылое существование. Теперь она отдыхала и чувствовала себя вполне счастливой. Она часами просиживала у окна, воображая себя месье Галье. Просто сидела и молчала.

Больше всего ей полюбились завтраки, обеды и ужины. Нет, чревоугодницей она не была, но от того, что кто-то прислуживает ей за столом, веяло новизной, и она никак не могла насытиться этим ощущением. К тому же девушка, точнее девочка, приносившая поднос, как делала она сама всего несколько дней назад, называла ее мадам! И Жозефина изо всех сил старалась подражать мадам Дидье.

Вот так, по очереди притворяясь то мадам Дидье, то месье Галье, она чудесно проводила время. А когда через день или около того к ней заглядывала Франсуаза, девушка никак не могла удержаться и задирала нос перед кухаркой, которая все еще оставалась кухаркой, тогда как она стала мадам. Она полностью вошла в роль и была страшно раздосадована, когда однажды Франсуаза заговорила с ней о «нашей хозяйке» прямо в присутствии служанки. Жозефина почувствовала, что ее поставили на место.

Время от времени (но отнюдь не часто из-за внушительного веса) на верхний этаж своего Maison d'Accouchement[31] поднималась мамаша Кардек, чтобы навестить самую необычную пациентку в заведении — девушку, которой до родов оставалось месяцев пять.

Мамаша Кардек не отличалась изяществом черт, словно ее вытесывали долотом, да так и оставили, не закончив работы. Она не задавала вопросов. И нажила состояние благодаря этому отсутствию любопытства. Женщины, попадавшие к ней в дом, были уверены, что о них хорошо позаботятся. Мамаша Кардек неиссякающим потоком отправляла детей к своей родне в Бретань, и матерям, покидавшим ее заведение, больше не приходилось ни о чем думать, кроме положенной платы за услуги. К ней могла приехать известная всей Европе герцогиня, назваться любым именем и произвести на свет близняшек, раз так повелела природа, а улаживала дело с властями и обеспечивала молчание мамаша Кардек. Здесь, внутри неприметного здания, тихо завершались тысячи любовных историй, грозивших скандалом или бедой. Даже у «Готского альманаха»[32] должен иметься сточный колодец, собственная выгребная система.

Входя в комнату к Жозефине, мамаша Кардек чуть смягчала суровую мину и здоровалась, не ожидая ответа. Если с языка Жозефины, как и на этот раз, слетало вежливое приветствие, мамаше Кардек было все равно. Она проводила ладонью по мебели, проверяя, хорошо ли служанки вытерли пыль, ударяла по перине, убеждаясь, что она основательно взбита, и заглядывала под кровать, потому что именно там обычно скапливаются хлопья из волос и прочей грязи.

Удовлетворившись инспекцией, она коротко осведомлялась о качестве еды и, едва выслушав первую фразу ответа, прощалась и уходила.

Холодность ее посещений уравновешивали еженедельные визиты самой мадам Дидье в сопровождении племянника. Эмар сразу усаживался у окна. Иногда он оказывался по-настоящему вымотан тягостным восхождением на верхний этаж, причем не только из-за трудностей подъема по лестнице, но и из-за наполняющих коридоры ужасных стонов рожениц. Он сидел у раскрытого окна и вытирал платком пот со лба.

Жозефина не могла отвести глаз от его бледного худого лица и длинных изящных пальцев, сжимающих влажный шелк.

Однажды он пришел один. Девушка так смутилась, что ему не удалось вытянуть из нее ни слова. Наконец он встал, прощаясь. Но она бросилась к двери, преграждая путь, и схватила его за руку.

— Останьтесь! Не уходите! — попросила она и обвила его руками, крепко прижимаясь. Он положил ладони ей на плечи и тихо проговорил:

— Ну, Жозефина, не надо так.

Она не ответила, но и не отступила. Все еще не убирая рук с ее плеч, Эмар попытался ее отстранить. Но она лишь подняла лицо и заглянула ему в глаза. Не понимая причины своего порыва, он наклонился и целомудренно поцеловал ее в губы.

Ее взгляд молил повторить поцелуй. Он повиновался. Тогда ее язычок выскользнул изо рта и проник меж его губ. Горячий и влажный, он пробудил в нем вспышку желания. Ослабев от внезапной страсти, Эмар опустился с Жозефиной на кровать.

На первом этаже перед дверью конторы, подбоченившись и разъяренно глядя в пустоту, застыла мамаша Кардек, грозная, как сама судьба.

У Эмара внутри все сжалось, когда он ее увидел. Он ждал, что она с ним заговорит, но с ее плотно сомкнутых губ не сорвалось ни звука. Между тем, высказываться она и не собиралась, однако Эмар, сознавая свою вину, заковылял прочь, как побитая дворняга.

По дороге домой он решил, что выход из сложившегося положения только один — никогда больше не видеть Жозефину. Определившись с этим, он почувствовал, как его перестает грызть совесть, а самолюбие оправляется после холодного душа, которым его окатила мамаша Кардек.

Дома, за ужином, мадам Дидье заметила:

— Эмар, бедняжка, ты такой усталый. Не ходи туда больше.

Ничем не выказав переполнявшего сердце страха, племянник заверил ее:

— Вы ошибаетесь, я чувствую себя отлично. А если даже длинная прогулка туда и обратно вымотает меня, то буду крепче спать ночью.

Немного подумав, он добавил:

— Да вы сами, тетушка, выглядите утомленной. Почему бы вам не съездить за город на какое-то время? Не надо было отказываться от поездки в этом году.

Тетя принялась возражать, мол, так сложились обстоятельства, за Жозефиной надо присмотреть, да и в деревню, где она обычно жила летом, она больше не хочет, а потому что толку вспоминать о сельском отдыхе. Но он, будучи опытным памфлетистом, говорил с ней так убедительно, так вдумчиво, что мадам Дидье сдалась.

Двумя днями позже он не без удовольствия усадил тетушку и Франсуазу на поезд, отправлявшийся на юг. Не успел поезд отойти от перрона, как месье Галье остановил фиакр и поспешил к Жозефине.

На сей раз все произошло без прелюдий. Они вцепились друг в друга, как двое утопающих, которых темная вода вот-вот унесет в море.

Эмар не смог подавить в душе радость, когда узнал, что здоровье мадам Дидье подорвано и врач посоветовал ей как можно дольше оставаться на юге. «Что я за чудовище такое?» — подумал он и в ужасе воззрился на себя. Он заперся в комнате и решил писать, работать над своим великим опусом, хотя не прикасался к нему уже много недель. Но посмотрел в окно, на раскаленный августовский бульвар. Там, утопая в солнечных лучах, в обоих направлениях спешили мужчины и женщины, лошади и экипажи.

К чему все это? Его голова была совершенно пуста. Весь мир казался лишенным смысла.

Кругом лишь пыль, режущие глаз цвета, люди, не знающие, куда и зачем идут.

Он передумал сидеть взаперти, и мир сразу обрел порядок и значение. Оказавшись на улице и влившись в торопящуюся толпу, он обнаружил, что снаружи не так жарко, как он опасался. Дул прохладный ветерок. Благоухание дня наводило на мысли о блаженных райских кущах.

«Почему ты никогда ничего не рассказываешь мне про Жозефину? — упрекнула его тетушка в одном из писем. — Ты совсем ее не навещаешь? Ты же знаешь, как мне важно, чтобы ты присматривал за ней».

Эмар понял, что совершил большую ошибку. Тетя не должна ничего заподозрить. К тому же мамаша Кардек могла написать ей, что он бывал у девушки ежедневно, а иногда и не по разу.

«Я не забывал о ваших словах, касающихся Жозефины, — уклончиво ответил он. — Я часто ее навещаю. Я обычно забегаю посмотреть, как она там, когда иду к своему другу Лепеллетье[33] или на собрание в кафе „Палиссо“, ведь мне все равно по дороге. Уверяю, покамест она чувствует себя великолепно».

Написанное не было неправдой. Но за словами стояла хитроумная ложь. И он ненавидел себя за то, что опустился до этого. Он больше не мог вскричать, как раньше: «Чертов отец Питамон, дьявол в сутане!» Он ощущал, что сейчас и сам столь же низок и подл, нет, даже подлее Питамона. В клубе заметили, что его нападки на клир и капиталистов стали менее яростны. Он пришел к утешительной мысли, что «все мы грешны». Это служило единственным оправданием, какое он смог для себя найти.

Что до Жозефины, то теперь, заполучив Эмара, она не желала его отпускать. Девушка совершенно не переносила его отсутствие и, когда ему надо было уходить, заставляла дать обещание вернуться в определенный час, повторяя, что выбросится из окна, если он опоздает хотя бы на минуту.

Дитя в утробе доставляло ей немало беспокойства своей неугомонностью и не давало спать по ночам. Но когда Эмар был рядом, она совершенно забывала об этом. Ее уже не радовало, как поначалу, то, что с ней обращаются почтительно и не заставляют работать. Она ценила одну-единственную усладу в жизни — быть с Эмаром.

В конце октября вернулась мадам Дидье. Эмар тотчас погрузился в меланхолию, и ничто не могло вывести его из этого состояния. Он равнодушно слушал, как тетушка рассказывает о жизни на юге. Дважды он отважился навестить Жозефину, но затем полностью отказался от визитов, поскольку до дрожи боялся, что кому-нибудь станет известно о его порочной связи. После последнего своего посещения он вправду чуть не столкнулся на лестнице с Франсуазой. К счастью, кухарка его не заметила, и он успел спрятаться в темной нише и пропустить ее наверх. Потрясенный этой встречей, Эмар на целый день слег в постель.

Жозефина, поняв, что все кончено, оказалась не в силах долее тешить себя упоительными мыслями о том, как после рождения ребенка вернется к прежней жизни, и будто обезумела, то и дело угрожая самоубийством, после чего мамаша Кардек перевела ее в комнату с зарешеченным окном и для безопасности начала днем и ночью оставлять с ней сиделку.

Ребенок внутри Жозефины теперь беспрестанно ворочался и пинался, не давая ей ни секунды покоя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Однажды, ближе к концу декабря, двадцать третьего числа, если быть совсем точным, мадам Дидье с Эмаром сидели за обеденным столом и без особого аппетита ели, о чем-то рассеянно разговаривая. Эмар жевал вяло, из смутно понимаемого чувства долга, тогда как мадам Дидье была с детства приучена доедать все в тарелке до крошки — черта, лелеемая во многих семьях Франции и, возможно, опровергающая сложившийся стереотип, что французы — нация гурманов.

Вдруг мадам Дидье заговорила:

— Знаешь, я начинаю волноваться.

— О чем?

— Ну, ты, конечно, подумаешь, что я суеверна.

— Не беспокойтесь, — иронично ответил Эмар. — Вы и суеверия? Да ни за что!

— Эмар, вот не надо твоих шуточек. Я на этом свете побольше тебя повидала.

— А пример приведете?

— Ты в Рождество веришь?

— Безусловно. Все верят, что двадцать пятого числа празднуется Рождество, и ошибки тут быть не может.

— Я продолжу, только если ты перестанешь паясничать.

— Не томите, всегда мечтал узнать о Рождестве.

— Ты веришь, что животные тоже чувствуют приближение Рождества?

Эмар не сумел сдержать улыбку.

— Неужели сейчас вы мне скажете, что в рождественскую ночь скотина преклоняет колена в стойлах своих?

— Это я и собираюсь тебе сказать. Кроме того, я видела такое собственными глазами.

— Конечно, видели. Если ночью зайти в хлев, то именно это и увидишь, а при должном везении, весь скот там будет коленопреклоненным.

— Я ждала от тебя подобных слов. Но ты неправ. А был еще случай, как раз в канун рождения Спасителя, когда я слышала, как в ульях поют пчелы.

— Пчелы всегда гудят в ульях.

— Да что ты, Эмар: в разгар зимы пчелы, разумеется, молчат.

— Но вы утверждаете, что слышали их?

— С одного конца не получается, так ты заходишь с другого. Да, насмешник?

Смущенный упреком, Эмар ненадолго умолк, но затем вернулся к началу разговора:

— И поэтому вы волнуетесь?

— Конечно же, нет. Я беспокоюсь, что Жозефина вот-вот родит: как бы роды не совпали с часом явления нашего Господа.

— Но почему вас это тревожит? Я, напротив, думал, что вы усмотрите здесь повод возрадоваться.

— Все потому, что я, как ты любишь выражаться, суеверна. Но ты послушай. Знавала я человека, который плохо кончил, и люди говорили, что было ему это на роду написано, ведь на свет он появился в самый канун Рождества.

— И те же люди, естественно, не забывали внести свой малый вклад в то, чтобы предсказание сбылось, — с горечью заметил Эмар.

— Полагаешь, я одна из них? — с укором спросила мадам Дидье и тут же продолжила: — В нашей деревне, как и в любых других деревнях, где народ не утерял страх Божий, жены не подпускают к себе мужей едва ли не весь март и первую неделю апреля, опасаясь, как бы ребенок в этот самый день не родился.

— Не объясните ли мне, отчего вам этот обычай кажется столь разумным?

— Я просто рассказала, милый мой Эмар, о суеверии, но если тебе так интересно поговорить о разуме, хотя это скорее твой конек, чем мой, то поясню: когда люди во что-то верят, им хочется показать, как они это уважают. Я заметила, что революционеры первым делом ломают старые памятники, спеша поставить множество новых, а после того, как расправятся с прежними праздниками, новые учреждать тоже не забывают. Тебе такие вещи суевериями не кажутся?

— Вряд ли это относится к делу, — ответил Эмар.

— Ладно, — продолжала мадам Дидье, — а станешь ли ты спорить с утверждением, что люди выказывают уважение тому, во что верят, а те, кто верит в прекрасную и благостную жизнь Иисуса, не отнесутся к Нему иначе. Вот скажи мне, разве есть более благородное проявление уважения, чем отказ от телесных утех в то время, когда Спаситель был беспорочно зачат? Скажи, неужели даже такие, как ты, не восхитятся подобной тонкостью вкуса и деликатностью почитания, не сравнимыми с этой вашей современной крикливой манерой преклоняться то перед одним политиком, то перед другим?

— Красоты обычаю не занимать, — согласился Эмар, — но смысл его в чем?