| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |

Великие мужчины XX века (fb2)

- Великие мужчины XX века (Великие «звезды» XX века) 17522K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Виталий Яковлевич Вульф - Серафима Александровна Чеботарь

- Великие мужчины XX века (Великие «звезды» XX века) 17522K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Виталий Яковлевич Вульф - Серафима Александровна ЧеботарьСерафима Александровна Чеботарь

Великие мужчины XX века

Театр и кинематограф

Чарльз Спенсер Чаплин

Великий Немой

Миллионы знают Чарли Чаплина как гениального американского актера-комика. Трогательный неудачник, смешной и нелепый, он, казалось, был любим всеми и всегда, распространяя вокруг себя радость и смех. Однако реальная жизнь Чарльза Спенсера Чаплина была совсем другой. Он не был американцем, не был неудачником, да и смешным он умел быть только на сцене или на экране. Все, чего он достиг, представляло такой же контраст с тем, с чего он начинал, как образ бродяги Чарли – с настоящим Чарльзом Чаплином, миллионером, франтом и ловеласом, рыцарем-командором Ордена Британской империи.

Чарльз Спенсер Чаплин родился в восемь часов вечера 16 апреля 1889 года в Лондоне. Его родители были артистами: отец, Чарльз Спенсер Чаплин-старший пел в мюзик-холлах, а мать, Ханна Чаплин, под псевдонимом Лили Харли выступала в ролях субреток в варьете. Чаплин, очень любивший мать, в своих воспоминаниях писал о ней: «У нее был прекрасный цвет лица, фиалково-голубые глаза и светло-каштановые волосы, падавшие ниже пояса, когда она их распускала. Мы с Сиднеем очень любили мать, и хотя, строго говоря, ее нельзя было назвать красавицей, нам казалось, что она божественно хороша. Те, кто знал ее, рассказывали мне потом, уже много лет спустя, что она была очень изящна, привлекательна и полна обаяния». Сидней – сводный брат Чарли – родился у юной Ханны от связи с неким лордом, с которым она в семнадцать лет сбежала в Африку. Вернувшись через два года в Англию, Ханна вышла замуж за Чарльза Чаплина, с которым у нее был роман еще до «африканской эпопеи», однако и с ним прожила недолго: уже через год после рождения Чарли она ушла от мужа, который слишком часто прикладывался к бутылке. Чаплин писал: «Отец, тихий, задумчивый человек с темными глазами, тоже был актером варьете. Мать говорила, что он был похож на Наполеона. Он обладал приятным баритоном и считался хорошим актером. Отец зарабатывал сорок фунтов в неделю, что по тем временам было очень много. Все горе было в том, что он сильно пил; мать говорила, что поэтому они и разошлись. Но в те времена актеру варьете трудно было не пить – во всех театрах продавали спиртное, и после выступления исполнителю даже полагалось зайти в буфет и выпить в компании зрителей. Некоторые театры выручали больше денег в буфетах, чем в кассах, и кое-кому из «звезд» платили большое жалованье не столько за их талант, сколько за то, что большую часть этого жалованья они тратили в театральном буфете. Так многих актеров погубило пьянство, и одним из них был мой отец». После разрыва с Ханной Чаплин-старший скоро завел новую семью и редко вспоминал про законную супругу и сына.

Поначалу Ханна, пользовавшаяся немалой популярностью, могла сама содержать себя и детей. Однако со временем у нее стал пропадать голос – ее главное сокровище. Именно из-за этого маленький Чарли впервые выступил на сцене: однажды на гастролях голос у Ханны сорвался, и чтобы хоть как-то утихомирить публику, директор труппы вывел к зрителям пятилетнего мальчика, который, совершенно не стесняясь, исполнил несколько популярных песенок. Это было первое выступление Чарли – и последнее его матери.

Лишившись основного дохода, семья Чаплинов все глубже погружалась в бедность. Постепенно растратив все сбережения, распродав все ценное, что было, и даже попытавшись – безрезультатно – через суд выбить алименты из Чаплина-старшего, Ханна с детьми впали практически в нищету. «Это было унылое, безрадостное существование. Матери почти невозможно было найти работу – кроме актерского ремесла, она ничему не была обучена. Маленькая, хрупкая, впечатлительная, она должна была бороться в трудных, непосильных для нее условиях викторианской эпохи, когда богатство и бедность достигли крайних пределов», – писал Чаплин. Иногда ей удавалось заработать, обшивая соседок, но денег катастрофически не хватало. Когда положение стало совсем отчаянным, Ханна решилась вместе с детьми уйти в работный дом.

Работные дома – заведения, где давали оплачиваемую работу и кров в обмен на подчинение весьма строгим правилам, – были созданы с целью помочь армиям нищих и безработных, однако в реальности они превратились в подобие тюрем для тех, кто не преступил закон. Чтобы добровольно поселиться в нем, нужно было дойти до последней степени отчаяния. К тому же детей там помещали отдельно, что для чувствительной и очень привязанной к детям Ханны было дополнительным источником страдания, однако другого выхода не было. В 1895 году Чаплины поселились в Лэмбетском работном доме, откуда через три недели Чарли и Сиднея перевели в Хэнуэлльский приют, расположенный в двадцати милях от города. Чтобы встретиться с сыновьями, Ханна шла на хитрость – заявляла об уходе из работного дома, целый день проводила вместе с детьми, а вечером просила принять ее обратно.

Чарли пробыл в Хэнуэлльском приюте больше года – по сути, это было первое образовательное учреждение, которое он посещал, хотя мать тоже по-своему заботилась об образовании сыновей. «Теперь, когда нас окружала бедность, мы неизбежно переняли бы корявую речь трущоб, если бы мать перестала за этим следить, – писал Чаплин. – Но она всегда внимательно прислушивалась к нашей речи, исправляла наши ошибки и давала нам понять, что мы не должны говорить так, как наши соседи… Несмотря на ту нищету, в которой мы были вынуждены жить, она уберегла нас с Сиднеем от влияния улицы и внушила нам, что мы не просто нищие, что мы – не такие, как все прочие обитатели трущоб, что у нас – особая судьба».

Со временем Ханне удалось покинуть работный дом и забрать сыновей к себе, однако этот период относительного благополучия длился всего год. Ханна снова отправилась в добровольное заключение, а дети – в приют, где им однажды сообщили, что их мать потеряла рассудок, и ее отправили в психиатрическую лечебницу.

Постоянный голод, стрессы и отчаяние подточили рассудок Ханны Чаплин. Она то впадала в буйство, то уходила в себя и переставала узнавать даже сыновей. Пока мать была в лечебнице, дети жили – по решению суда – у Чарльза Чаплина-старшего и его новой жены (к явному неудовольствию последней), а когда Ханна наконец вышла, она с сыновьями поселилась в маленькой квартирке на Кеннингтон-роуд. Чарли наконец стал ходить в школу, но вскоре учебу пришлось бросить ради работы: отец по знакомству пристроил восьмилетнего Чарли в детский ансамбль клогданса (похожий на чечетку танец, исполнявшийся в башмаках на деревянной подошве) «Восемь ланкаширских парней», где тому полагался стол, кров и еще полкроны в неделю. Ансамбль был весьма популярен, и нередко ребятам приходилось выступать по 2–3 раза за вечер. Репортер мюзик-холльной газеты Magnit описывал одно из выступлений «Парней»: «Этот яркий и живой номер, с крупицей истинной «соли», подарили театру-варьете «Восемь ланкаширских парней», чье мастерство переоценить невозможно. Уильям Джексон представлял публике восемь отлично обученных мальчиков, которые танцуют один из лучших клогдансов, какой только можно вообразить. Номер хорош своей необычностью, исполнители смело бросаются в море новизны. Каждый из «Ланкаширских парней» – прекрасный образец юноши, и все они дарят нам десять приятнейших минут…» Кстати, среди «Восьми парней» были две девочки – дочери Джексона, – но публика этого не замечала. Много времени ансамбль проводил в разъездах по провинции, и хотя Чарли старался посещать школы везде, куда заносила его гастрольная судьба, учебой это было назвать сложно: гораздо больше он узнавал, наблюдая из-за кулис за взрослыми актерами. На рождественские праздники «Парней» пригласили принять участие в пантомиме «Золушка», которая давалась в лондонском «Ипподроме»: Чарли играл кошку, и его ужимки и выходки немало веселили публику. В ансамбле он было выдвинулся в солисты, однако уже через несколько месяцев из-за начавшейся у Чарли астмы танцы пришлось оставить.

В мае 1901 года от водянки и алкоголизма умер Чарльз Чаплин-старший. После его смерти Ханне и сыновьям досталось всего полсоверена и его старый костюм.

Снова наступила нищета. Сидней был вынужден бросить школу и работать разносчиком телеграмм, Ханна зарабатывала шитьем, но этих денег еле хватало на жизнь. В конце концов Чарли тоже оставил школу: он продавал цветы и был рассыльным, работал в приемной врачей, в типографии и стеклодувной мастерской, был слугой и продавцом в магазине канцтоваров, но из-за юных лет и низкого роста нигде подолгу не задерживался. Наконец Сиднею удалось устроиться горнистом на пароход – его огромный для нищих Чаплинов заработок в два с лишним фунта в месяц позволил семье немного перевести дух. Но когда он заболел, и его ссадили на берег в Кейптауне, Ханна снова попала в психиатрическую клинику. Она так никогда и не поправилась, хотя Чаплин не жалел денег на врачей.

Удивительно, но даже в постоянной борьбе с нищетой Чарли не забывал о своей мечте. «Чем бы я ни занимался, я, как и Сидней, помнил, что все это временно и в конце концов я стану актером, – писал он. – Перед тем как поступить на очередное место, я начищал башмаки и костюм, надевал чистый воротничок и отправлялся в театральное агентство на Бэдфорд-стрит, возле Стрэнда». Когда Чарли было 12, мечта исполнилась: его взяли играть в самом настоящем спектакле. Когда ему вручили текст роли, Чарли больше всего боялся, что его попросят что-нибудь прочесть – увы, читать он мог еле-еле, и роль выучил с помощью брата, который зачитывал ему реплики вслух.

Первую пьесу, в которой играл Чарли, критики разгромили в пух и прах – однако похвально отозвались о Чарли: «Единственное, что спасает пьесу, это роль Сэмми – малыша-газетчика, этакого продувного лондонского уличного мальчишки, вызывавшая смех зрителей. Достаточно банальная и избитая, она была, однако, очень забавна в исполнении юного Чарльза Чаплина, способного и темпераментного молодого актера. Мне еще не приходилось слышать об этом мальчике, но я надеюсь в самом ближайшем будущем услышать о нем немало», – писал один из критиков. Зато следующий спектакль – «Шерлок Холмс» – с успехом игрался по всей Англии. С каждой новой пьесой Чарли набирался опыта, оттачивая врожденный талант в ежедневных спектаклях. Актерам варьете, каким был Чаплин, было необходимо многое уметь: кроме собственно актерской игры, они должны были петь и танцевать, владеть техникой пантомимы и импровизации, играть на музыкальных инструментах. Актеры обучались непосредственно на сцене, и те, кто прошел эту жестокую школу, закалялись снаружи и внутри.

По некоторым данным, в то время Чаплин впервые женился: ему было шестнадцать, его жене еще меньше. У супругов будто бы даже родился сын Сидней, который после развода – последовавшего довольно быстро – остался у Чарли. Характерно, что ни об этом браке – если он был, ни о сыне Чаплин в своей биографии не упоминает ни слова.

В феврале 1908 года Чарли получил ангажемент в театральной антрепризе Фреда Карно, ставившей пантомимы и музыкальные комедии для целого ряда мюзик-холлов по всей стране. Уже скоро Чарли играл ключевые роли во многих постановках и стал одним из самых популярных комиков на английской сцене. Во время гастролей Чарли влюбился в юную танцовщицу Хетти Келли – в своих воспоминаниях он называл ее своей первой настоящей любовью, – однако, по его собственному признанию, все закончилось на пятом свидании.

В 1910 году труппа Карно выехала на гастроли в США: полтора года прошли в разъездах по стране, от Восточного побережья до Западного, через все более-менее крупные города. Чаплин был очарован Америкой и с сожалением собирался возвращаться на родину. Перед отъездом он зашел к гадалке. «Она раскинула карты и внимательно стала их разглядывать, а затем посмотрела на мои руки», – вспоминал Чаплин. – «Вы сейчас думаете о дальнем путешествии, и вы уедете из Штатов. Но скоро вернетесь и займетесь новым делом, не тем, чем сейчас… Ну да, почти то же самое дело, а все-таки другое. И в этом новом предприятии у вас будет очень большой успех. Я вижу, вас ждет блестящая карьера, но что это за дело – я не знаю… Женитесь вы три раза. Первые два брака будут несчастливые, но конец вашей жизни вы проведете в счастливом браке… Да, вы наживете огромное богатство – такая рука умеет делать деньги».

Через пять месяцев после возвращения в Англию Чарли снова отплыл в США – на прославленном корабле «Олимпик», счастливом брате печально знаменитого «Титаника». Поначалу он играл в Балтиморе, но уже через несколько месяцев ему предложили работу на киностудии Keystone Film: два года назад один из основателей студии Мак Сеннет увидел Чарли на сцене и с тех пор мечтал поработать с ним.

Одна из первых американских киностудий, Keystone снимала типичные «полицейские» комедии-экспромты с погонями и драками, и Чарли поначалу не очень вписывался в довольно примитивные фильмы Сеннета. Однако именно в них – в комедиях «Невероятно затруднительное положение Мэйбл» и «Детские автомобильные гонки» – в 1914 году родился тот самый Чарли, который станет на несколько десятилетий любимцем публики по обе стороны океана.

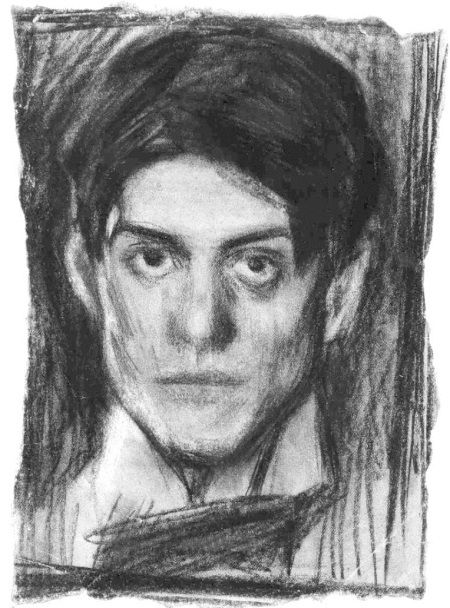

Чарльз Спенсер Чаплин в своем кабинете, начало 1910-х гг.

Вот как сам Чаплин описывает этот момент:

На следующий день, после того как я кончил сниматься у Лермана, Сеннет вернулся с натурных съемок… Я был в своем обычном костюме и, не зная, чем заняться, встал так, чтобы Сеннет не мог меня не заметить…

– Тут нужно что-нибудь забавное, – сказал он и вдруг обернулся ко мне. – Ну-ка, загримируйтесь. Любой комедийный грим подойдет.

…По пути в костюмерную я мгновенно решил надеть широченные штаны, которые сидели бы на мне мешком, непомерно большие башмаки и котелок, а в руки взять тросточку. Мне хотелось, чтобы в моем костюме все было противоречиво: мешковатые штаны и слишком узкая визитка, котелок, который был мне маловат, и огромные башмаки. Я не сразу решил, буду ли я старым или молодым, но, вспомнив, что Сеннет счел меня слишком молодым, наклеил себе маленькие усики, которые, по моему мнению, должны были делать меня старше, не скрывая при этом моей мимики. Одеваясь, я еще не думал о том, какой характер должен скрываться за этой внешностью, но как только я был готов, костюм и грим подсказали мне образ. Я его почувствовал, и, когда я вернулся в павильон, мой персонаж уже родился… Он очень разносторонен – он и бродяга, и джентльмен, и поэт, и мечтатель, а в общем это одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях. Ему хочется, чтобы вы поверили, будто он ученый, или музыкант, или герцог, или игрок в поло. И в то же время он готов подобрать с тротуара окурок или отнять у малыша конфету. И, разумеется, при соответствующих обстоятельствах он способен дать даме пинка в зад – но только под влиянием сильного гнева. Согласно одной легенде, образ Чарли родился в общей мужской гримерной: Чаплин схватил широченные брюки Фатти Арбакля, крохотный пиджак Чарльза Эйвери, огромные ботинки Форда Стерлинга, маленький котелок тестя Арбакля и усы, предназначавшиеся для Мака Суэйна, которые Чаплин подстриг щеточкой, а свою характерную походку Чаплин перенял у старика по прозвищу Чудила Бинкс.

Поначалу Чарли – в рабочих материалах студии он тогда значился как Чейз – выступает как жулик и ловелас, однако постепенно в нем проявляются те качества, за которые зритель так ценил героев Чаплина: человечность, теплота, трогательность и наивность. «Мой персонаж был непохож на образы других комиков и непривычен и для американцев, и для меня самого, – вспоминал Чаплин. – Но стоило мне надеть «его» костюм, и я чувствовал, что это настоящий живой человек. Он внушал мне самые неожиданные идеи, которые приходили мне в голову, только когда я был в костюме и гриме бродяги». После нескольких картин Чаплин упросил Сеннета дать ему возможность снимать фильмы самостоятельно, и его картины начинают пользоваться неожиданно большим успехом. Рекламные афиши студии гласили: «Готовы ли вы к чаплинскому буму? Еще никто не прославился так быстро, как Чарльз Чаплин, знаменитый комик Карно, в комедиях «Кистоуна»!» Когда срок годового контракта с Keystone истек, Чаплин перешел в Essenay Film, потребовав неимоверную сумму – $1 250 в неделю плюс $10 000 в момент подписания контракта (в Keystone он получал всего 150 долларов в неделю). По рассказам самого Чаплина, глава Essenay Джордж Спур ничего не знал о его фильмах, и был весьма рассержен тем, что его подчиненные подписали контракт на такую огромную сумму с каким-то англичанином. Однако, как только о контракте написали газеты, на него обрушилась волна поздравлений. Тогда Спур решил произвести опыт: «Он дал посыльному двадцать пять центов и велел ему пробежать по всему отелю, громко вызывая меня по имени: «Мистер Чарли Чаплин!» Немедленно начали собираться люди, и вскоре вестибюль отеля был забит народом. Сенсация, вызванная моим именем, явилась первым доказательством моей популярности», – вспоминал Чаплин. Вторым было то, что еще незаконченный фильм купили все кинопрокатчики страны.

Чарли Чаплин оказался как нельзя лучше подготовлен для американского кинематографа, немого и непрофессионального, создававшегося любителями-энтузиастами и случайными людьми. Его театральная выучка, отточившая его выразительность, комедийный талант и способность к импровизации не имели себе равных среди киноактеров того времени, а умение выстроить движение, найти ритм картины, выразить настроение и чувства минимумом средств было просто уникальным. Трюки в своих фильмах – драки, погони, столкновения – он ставил и репетировал, как хореографический номер. Недаром ни один из актеров, занятых в его фильмах, ни разу не получил травмы – за исключением самого Чаплина, однажды поранившего нос металлическим фонарем.

Кроме того, если большинство киностудий раз за разом эксплуатировали однажды найденный шаблон и снимали фильмы одного жанра и стиля, Чаплин не боялся ломать стереотипы и учиться новому. Для него, едва умевшего читать, а великие произведения литературы знавшего лишь по театральным афишам, учение всегда было необходимо, как воздух. «В мире существует своеобразное братство людей, страстно стремящихся к знаниям, – писал он. – И я был одним из них. Но мое стремление к знаниям было не так уж бескорыстно. Мною руководила не чистая любовь к знанию, а лишь желание оградить себя от презрения, которое вызывают невежды». Все свободное время он проводил у букинистов, где по дешевке скупал все книги подряд – от словаря латинских выражений до монографий по экономике. Кстати, именно благодаря чтению Чаплин без потерь пережил банковский крах 1929 года: прочтя в одной книге, что безработица ведет к сокращению прибылей, он за несколько месяцев до кризиса продал все свои акции. Друзья, которым он советовал сделать то же самое и которые не послушались его, сочли его либо гениальным мошенником, либо близким к правительственным кругам, из которых он и получил столь важную информацию…

Для Essenay Чаплин за год снял 12 фильмов – по одному в месяц. Звездой фильмов этого периода была Эдна Первиэнс – нашли ее, по рассказам очевидцев, совершенно случайно. Это сейчас каждую киностудию осаждают тысячи девушек, желающих сняться в кино, а тогда актрис приходилось искать самим студиям. Чаплин отсмотрел не один десяток актрис, хористок и танцовщиц, но так никого и не нашел. Наконец ему посоветовали заглянуть в одно кафе, где часто бывает очень хорошенькая девушка. Ею и оказалась Эдна, не только сыгравшая главные роли в нескольких лучших фильмах Чаплина, но и – на некоторое время – занявшая главное место в его сердце.

Чарли Чаплин и Эдна Первиэнс в фильме «Бегство в автомобиле», 1915 г.

К концу 1915 года Чарли Чаплин был уже невероятно популярен. Он вспоминал: «Длинные очереди у касс кинотеатров говорили о том, что в Лос-Анджелесе я пользуюсь успехом, но я еще не отдавал себе отчета, каких размеров достигала моя популярность в других местах. В Нью-Йорке, например, во всех универсальных магазинах и даже в аптеках продавались игрушки и статуэтки, изображавшие меня в роли бродяги. Герлс в ревю «Зигфелд Фоллис» показывали чаплиновский номер, уродуя себя усиками, цилиндрами, огромными башмаками и мешковатыми штанами, они пели песенку «Ах, эти ножки Чарли Чаплина». Фирмы, торговавшие книгами, готовым платьем, свечами, игрушками, сигаретами и зубной пастой, засыпали меня всяческими деловыми предложениями. Груды писем, приходивших от моих поклонников, стали для меня проблемой». Когда Чаплин – впервые в качестве кинозвезды – отправился в Нью-Йорк, на каждой станции его встречали как национального героя, а в самом Нью-Йорке собрались такие толпы, что полиция предпочла вывезти его в обход вокзала.

Его еще не узнавали без грима, но его героя в нелепом черном котелке, мешковатых штанах и растоптанных башмаках любили зрители по всей стране, чувствуя в нем родственную душу, видя в нем товарища по несчастью. В свои роли Чаплин вложил весь свой жизненный опыт и талант, воспоминания о нищете и детские мечты, умение бороться с обстоятельствами и желание смеяться несмотря ни на что. Его Чарли, смешной и нелепый, трогательный и несчастный, был в то же самое время удивительно стойким, добрым, светлым душой и мыслями, верящим в любовь и красоту мира. В годы, когда революции, войны и экономический кризис лишали людей душевного спокойствия и уверенности в себе, образ Чарли – всегда жертвы, всегда слабого, но все равно непобедимого, неуязвимого и радующегося – вселял в них надежду, радость и веру в счастье.

В Нью-Йорке Чаплин заключил новый контракт – со студией Mutual Films: на этот раз на 10 тысяч в неделю плюс 150 000 при подписании контракта: подпись была поставлена в присутствии журналистов, и уже вечером об этом узнала вся Америка. А уже через год он подписал контракт с First National Pictures на миллион долларов, став самым высокооплачиваемым актером того времени. Правда, сам Чаплин мало что получил от своей славы, кроме денег. Он не любил светские сборища, редко общался с публикой, у него было очень мало друзей. Он общался с братом Сиднеем (который, приехав в США следом за Чарли, заменил его в качестве ведущего комика Keystone), актерами Дугласом Фербенксом и Мэри Пикфорд и несколькими людьми, не имевшими отношения к кино. Отношения с женщинами у него тоже не складывались – вялотекущий роман с Эдной Первиэнс доставлял им обоим больше беспокойства, чем приятных эмоций, к тому же она все больше времени проводила не с Чаплином, а с актером Томасом Мейганом. Толпы восторженных поклонниц, готовых на все ради одной ночи с Чаплином, скорее пугали его, чем привлекали. Но в октябре 1918 года Чаплин женился: его супругой была шестнадцатилетняя начинающая актриса Милдред Харрис, а причиной брака – беременность невесты (правда, оказавшаяся ложной). Милдред все же родила в июле 1919 года сына Нормана Спенсера, однако прожил он всего три дня.

Милдред Харрис.

Сам Чаплин вспоминал о своем браке: «Я не был влюблен, но теперь, когда я женился, мне хотелось, чтобы я любил свою жену и чтобы наш брак оказался счастливым. Но для Милдред брак был приключением, столь же увлекательным, как победа на конкурсе красоты. Свое отношение к нему она вычитала из романов; она как-то не могла осознать, что это жизнь, а не беллетристика. Я пытался говорить с ней серьезно о наших планах на будущее, но до нее ничего не доходило – она жила, как в тумане… По натуре Милдред была не злой, но она была безнадежно зоологична. Я никогда не мог добраться до ее души – она была у нее забита каким-то розовым тряпьем и всякой чепухой. Она вечно была чем-то взволнована, вечно искала каких-то новых ощущений… Я возвращался к себе, находил на столе лишь один прибор и обедал в одиночестве. Случалось, что Милдред, ни слова не сказав, уезжала куда-нибудь на неделю, и я узнавал об ее отъезде, лишь увидев открытую дверь в ее опустевшую комнату».

Неудавшаяся семейная жизнь вымотала Чаплина, ему все труднее становилось придумывать сюжеты для новых комедий. Дело спас случай: однажды в варьете он заметил сына одного из танцоров, очаровательного мальчика Джекки Кугана, и решил, что фильм с ним будет великолепен. «Младенцы и собаки, – писал Чаплин, – лучшие актеры в кино. Посадите годовалого ребенка с куском мыла в ванночку, и, как только он начнет его вылавливать, это немедленно вызовет взрыв хохота в зале. Все дети в той или иной форме гениальны, – задача в том, чтобы эту гениальность выявить. С Джекки это было нетрудно. Ему надо было лишь преподать несколько основных правил пантомимы; Джекки овладел ими очень быстро. Он умел вкладывать чувство в действие и действие – в чувство и мог повторять сцену по нескольку раз, не утрачивая непосредственности».

Так родился «Малыш» – один из лучших фильмов Чаплина. Во время работы над фильмом, в 1920 году, его брак окончательно рухнул. Поначалу супруги разошлись вполне мирно; но репортеры сделали из развода сенсацию, и когда Милдред дала интервью, где обвинила мужа в «душевной черствости», – весьма невинное по нынешним временам обвинение – раздули целый скандал. Чаплин в ответ намекнул, что причиной его ухода стала измена Милдред с прославленной актрисой русского происхождения Аллой Назимовой, знаменитой не только своей исключительной игрой, но и пристрастием к молоденьким актрисам. В итоге за Чаплином охотились и адвокаты бывшей супруги, и юристы студии, пожелавшей урвать свой кусок от происходящего. Чтобы они не наложили лапу на отснятый материал, Чаплин вывез все 140 тысяч метров пленки в Солт-Лейк-Сити, где в местной гостинице – прямо на полу, втайне от всех – и смонтировал свой шедевр. Чаплин продал ленту кинопрокатчикам за полтора миллиона долларов – невероятная сумма! – и она окупилась меньше чем за год.

«Малыш» был одной из последних картин, сделанных Чаплином для First National Pictures. Еще в 1919 году он, вместе с Мэри Пикфорд, Дугласом Фербенксом и Дэвидом У. Гриффитом основали собственную студию United Artists, желая самостоятельно контролировать свою работу, свои доходы и свое будущее. Как только срок контракта истек, Чаплин расстался с First National и перешел к самостоятельной работе.

Дабы подогреть зрительский интерес, в 1921 году Чаплин отправляется в Европу – после десяти лет работы в Америке. Он отплыл в Англию на том же самом «Олимпике», что десять лет назад привез его в Штаты: правда, теперь он путешествовал не вторым классом, а в роскошной каюте-люкс. Корабль еще не прошел и половины пути, как Чаплина уже завалили телеграммами с приглашениями и просьбами, а британские газеты два раза в день публиковали отчеты о его продвижении – позже стали выходить и специальные выпуски, где подробно описывалось, чем именно Чаплин занимается на борту. «Чаплин возвращается победителем! Путь от Саутгемптона до Лондона будет напоминать римский триумф», – писали газеты. И они были правы: всюду, где бы ни появлялся Чаплин, его встречали восторженные толпы.

Та же история повторилась во Франции, где Шарло – именно так звали его героя в Европе – пользовался неожиданно огромной популярностью. Хотя его приезд в Кале не был анонсирован прессой, у причала стояла огромная толпа, и еще большая встречала Чаплина в Париже. Зато в Берлине, куда Чаплин заехал на три дня, его никто не знал: «Там моих картин еще не видели, – вспоминал Чаплин, – и для них я был всего лишь обыкновенное частное лицо, а этого было мало даже для того, чтобы получить приличный столик в ночном клубе. К счастью, меня узнал один американский офицер и с возмущением сообщил взволнованному владельцу ресторана, кто я такой… Забавно было наблюдать за физиономиями хозяев, когда они увидели, как вокруг нашего столика собираются узнававшие меня люди. Один из них, немец, который был в Англии в плену и видел там две-три мои комедии, вдруг громко завопил: «Шаарли!» – и, обернувшись к удивленным посетителям, пояснил: «Вы знаете, кто это? Шаарли!» И он бросился обнимать меня и целовать. Но его волнение не вызвало особого переполоха. И только когда Пола Негри, германская кинозвезда, на которую были обращены все взоры, передала мне приглашение пересесть за ее столик, это уже вызвало некоторый интерес и к моей персоне».

Вскоре судьба снова свела Чаплина и Полу Негри: когда та в 1922 году прибыла в Голливуд, между ними разгорелся бурный роман. Речь даже зашла о помолвке, однако Чаплин вовсе не собирался жениться, считая всю историю их отношений рекламным трюком, раздутым боссами Paramount, дабы прославить новую звезду.

Боссу студии, настаивавшему на их женитьбе, он в конце концов заявил, что если тот думает, что Чаплин способен жениться на ком-либо, чтобы спасти капиталовложения студии, то он сильно ошибается: «Не будучи акционером «Парамаунта», я не считал себя обязанным жениться на Поле. И мой роман с Полой оборвался так же внезапно, как и начался. Она мне больше не звонила».

Однако Чаплин никогда не оставался один. Женщины вешались ему на шею, и он по праву гордился своей славой покорителя женских сердец. Полу Негри сменила актриса Марион Дэвис – которая в тот момент уже была любовницей медиамагната Уильяма Херста. Говорили, что Чаплин был настолько увлечен ею, что даже сделал ей предложение, однако Марион предпочла остаться с Херстом – хотя тот был женат, Марион была с ним до самой его смерти. Впрочем, некоторые журналисты утверждали, что тайные отношения Чаплина и Дэвис продолжались еще десять лет.

Во время съемок первого фильма для United Artists — «Золотой лихорадки» – тридцатипятилетний Чаплин все же женился. Его супругой стала юная – на момент свадьбы ей едва исполнилось шестнадцать лет – начинающая актриса Лита Грей (настоящее имя Лиллита Луиза МакМюррей), а причиной свадьбы снова была беременность невесты. Лита очень удачно сыграла одну из главных ролей в «Малыше» и была приглашена в «Золотую лихорадку», а заодно и в постель Чаплина. По слухам, когда выяснилось, что Лита ждет ребенка, Чаплин сначала предлагал ей оплатить аборт, а затем обещал чек на немаленькую сумму, если она выйдет замуж за другого, однако Лита отказалась. Под угрозой судебного иска – по закону Лита была еще несовершеннолетней – Чаплину пришлось-таки жениться на ней: свадьба состоялась в Мексике под покровом тайны 24 ноября 1924 года. Через пять месяцев Лита родила сына Чарльза Спенсера-младшего, а еще через год – Сиднея Эрла. Однако настоящей семьи снова не получилось.

Чаплин и Лита Грей изучают сценарий фильма «Золотая лихорадка».

Все было не так с самого начала. У пары было крайне мало общих интересов, к тому же из-за беременности Лита не смогла сыграть в «Золотой лихорадке», и ей пришлось срочно искать замену – вместо нее сыграла Джорджия Хейл. Юная жена без царя в голове и с целым букетом капризов выводила Чаплина из себя, и он старался проводить дома как можно меньше времени, заменив Литу Джорджией не только на съемочной площадке, но и в постели. Неудивительно, что в конце концов Лита подала на развод: в ее исковом заявлении было 42 страницы, на которых она в подробностях описывала жестокость и аморальность супруга, перечисляя его любовниц и вспоминая все его выходки. Лита утверждала, в частности, что Чаплин неоднократно угрожал ей пистолетом, что он склонял ее к групповому сексу, и прочие нелицеприятные вещи. Так это было или нет, никому не было интересно – зато заявление миссис Чаплин ушлые газетчики перепечатали и продавали на улицах всем желающим по 25 центов. Развод состоялся в августе 1927 года: суд обязал Чаплина в качестве компенсации выплатить Лите более 600 тысяч долларов (плюс по сто тысяч на каждого из сыновей), не считая недвижимости – на тот момент это была рекордная сумма алиментов, а поднятая прессой шумиха сделала их развод самым громким скандалом конца 20-х годов. По мнению некоторых критиков, свой прославленный роман «Лолита» Набоков написал под влиянием истории Чаплина и Литы Грей.

После суда Чаплину пришлось лечь в клинику нервных болезней, откуда он вышел совершенно седым. Фильм «Цирк», который он тогда снимал, вместо задуманной легкой комедии вышел довольно мрачным и пессимистичным… Впрочем, Чаплин недаром любил повторять: «Только работа придает смысл жизни – все остальное суета». «Цирк» был номинирован на премию «Оскар» за лучшую режиссуру и актерскую работу – однако по решению академии Чаплин получил специальный «Оскар» с формулировкой «За многогранность и гениальность в актерском, сценарном, режиссерском и продюсерском мастерстве».

Едва оправившись от тяжелого развода, Чаплин приступил к съемкам нового фильма «Огни Большого города». В то время уже появились первые звуковые фильмы, и кинопрокатчики стали отказываться от немых лент. Однако Чаплин был уверен, что только в жанре немого кино он может выразить себя в должной степени. «Меня удивляют высказывания некоторых критиков о том, что моя техника съемки старомодна, что я не иду в ногу со временем, – писал Чаплин. – С каким временем? Моя техника порождается моей мыслью, моей логикой и моим подходом к данному произведению; я не заимствую ее у других. Если бы художник обязан был идти в ногу со временем, то Рембрандт оказался бы давно устаревшим по сравнению с Ван Гогом… Я твердо решил по-прежнему делать немые фильмы – мне казалось, что для всякого рода зрелищ найдется место.

К тому же я был актером пантомимы, в этом искусстве я был единственным в своем роде и, скажу без ложной скромности, настоящим мастером».

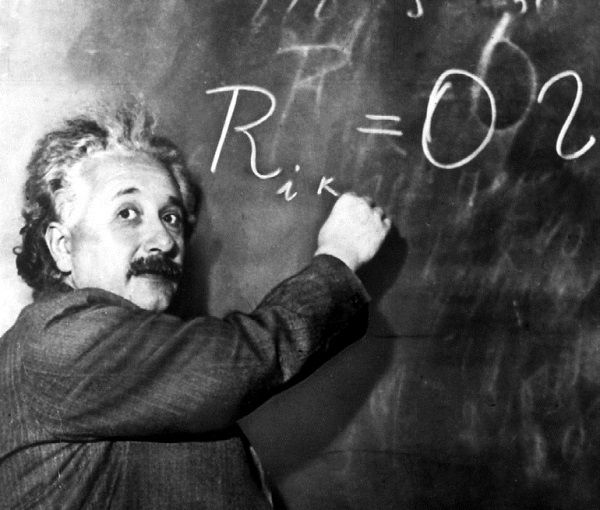

Однако в работе Чаплин столкнулся с неожиданными трудностями: не только прокатчики, увлекшись звуковым кино, отказывались от немого – актеры, сыграв в звуковых фильмах, где чувства можно было выразить просто словами, разучились пользоваться мимикой. Опять очень долго искали актрису на главную роль: в итоге Вирджинию Черрилл, сыгравшую слепую цветочницу, Чаплин притащил на пробы прямо со стадиона, где они оба смотрели боксерский матч. Фильм был снят за два года и два миллиона долларов – хотя Чаплин всегда говорил, что ему «для того, чтобы сделать комедию, нужен только парк, полицейский и хорошенькая девушка», каждый новый фильм требовал все больших расходов на актеров, декорации и технику – и это при том, что всю техническую работу, от сценария и режиссуры до монтажа и написания музыки, Чаплин делал сам. До самой премьеры было непонятно, понравится ли фильм зрителю – однако премьерные показы прошли с таким оглушительным успехом, что все скептики, предрекавшие немому фильму провал, вынуждены были замолчать. Ради рекламы фильма в Европе Чаплин снова посетил Англию: «Второе посещение Англии было почти столь же ошеломительным и волнующим, как первое, но, несомненно, более интересным», – вспоминал Чаплин. В Лондоне он познакомился с Уинстоном Черчиллем и Бернардом Шоу, во Франции ему был вручен орден кавалера Почетного легиона, а в Берлине он гостил у Альберта Эйнштейна. Чаплин посетил также Сингапур и Японию. Как выяснилось много позже, в Японии он чуть не стал жертвой политических террористов: знаменитого актера предполагалось убить во время встречи с премьер-министром, дабы таким образом развязать войну с Америкой, однако в последний момент планы заговорщиков поменялись, и премьер-министра убили накануне его запланированной встречи с Чаплином.

Чарльз Чаплин и Вирджиния Черрилл в фильме «Огни большого города», 1931 г.

Вскоре после возвращения из турне Чаплин познакомился с Полетт Годдар – начинающей актрисой, только что приехавшей в Голливуд после развода с мужем-бизнесменом. «Нас связывало с Полетт одиночество, – вспоминал Чаплин. – Она недавно приехала из Нью-Йорка и еще никого не знала в Голливуде. Для нас обоих эта встреча была подобна встрече Робинзона Крузо с Пятницей». Уже скоро между ними вспыхнул страстный роман, и в конце концов Полетт переехала к Чаплину. Она сыграла главные роли в его прославленных фильмах «Новые времена» и «Великий диктатор». Журналисты изо всех сил старались разузнать подробности ее жизни с Чаплином – говорили, что они тайно поженились в апреле 1934 года на борту яхты Чаплина, что Полетт была неудачно беременна от него, а уж рассказов об их ссорах и расставаниях было чуть ли не больше реального количества их встреч. Полетт и Чаплин утверждали, что они поженились в 1936 году, вскоре после премьеры «Новых времен». Впрочем, никаких доказательств брака предъявлено не было: Полетт даже потеряла практически подписанный контракт на роль Скарлетт О’Хара в фильме «Унесенные ветром» из-за того, что не смогла доказать законность своего проживания вместе с Чарли. Нравы пуританской Америки становились все более и более серьезным фактором в кинобизнесе.

На съемочной площадке Чаплин легко менял свое амплуа.

Скоро и сам Чаплин столкнулся с набирающей силу властью идеологии. В 1938 году он приступил к съемкам нового фильма «Великий диктатор», в котором собирался высмеять надвигающуюся германскую угрозу и лично Гитлера. Идея фильма возникла из-за неоднократно замеченного журналистами и зрителями сходства между Бродягой Чарли и Гитлером – от формы усов до некоторых моментов биографии. Чаплина весьма беспокоили и сведения о преследовании евреев в Германии (о которых он узнавал от своих друзей, бежавших от нацизма в Америку, например, от Альберта Эйнштейна), и агрессивная политика нацистов. Однако Чаплин сразу же столкнулся лицом к лицу с тем нерадостным фактом, что фильм, высмеивающий Гитлера, никому не нужен – более того, ему обещали проблемы с цензурой, запрет на прокат в Европе и неприятности от различных прогерманских организаций, которых накануне войны было немало и в Европе, и в США. Однако как только Англия вступила в войну с Германией – это случилось 3 сентября 1939 года, – давить на Чаплина начали ровно наоборот: картину требовалось как можно скорее выпустить в прокат. «Великий диктатор» – первый звуковой фильм Чарли Чаплина, где он сыграл роли и сумасшедшего диктатора Аденоида Хинкеля, и похожего на него еврея-цирюльника, – вышел в 1940 году; он получил пять номинаций на «Оскара» (правда, ни одной так и не удостоился). Фильм демонстрировался в Лондоне во время битвы за Британию и, как сообщалось, способствовал поднятию боевого духа. По некоторым данным, видел картину и сам Гитлер; Чаплин, услышав об этом, сказал: «Я бы отдал все, чтобы узнать, что он думает об этом фильме». «Великий диктатор» был последним фильмом, где Чаплин использовал прославивший его образ Чарли-бродяги.

Чарли Чаплин в фильме «Великий диктатор», 1940 г.

Далеко не все были довольны картиной: одни обвиняли Чаплина в разжигании войны между США и Германией, другие говорили, что он слишком мягко отзывается о таком ужасном человеке. На него сыпались письма с угрозами и предупреждениями, «доброжелатели» обещали, что в кинотеатрах во время демонстрации фильма будут взрывать бомбы со слезоточивым газом или устроят стрельбу. Финальная речь, которую произносит в фильме принятый за Хинкеля цирюльник, вызвала наибольшие споры – в ней видели выражение политических взглядов самого Чаплина, явно не совпадающих с точкой зрения правящих кругов страны. Нью-йоркская газета Daily News даже писала, что Чаплин «тыкал в зрителей «коммунистическим пальцем». Деятельностью Чаплина заинтересовалась Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, а ФБР завело на Чаплина дело, которое к концу сороковых насчитывало более 1900 листов.

Вскоре после премьеры фильма Чарли и Полетт разошлись, сумев, правда, остаться друзьями. В 1958 году Полетт вышла замуж за писателя Эриха-Марию Ремарка и навсегда покинула США. На склоне лет Полетт, как и Чаплин, жила в Швейцарии, однако виделись они редко: «Мы живем на разных горах», – говорила она.

Успех «Великого диктатора» лишь подогревал недовольство Чаплином в определенных кругах. Журналисты, прежде относившиеся к актеру с уважением, стали все активнее полоскать его грязное белье, отыскивая или выдумывая новые и новые жареные факты. А когда он, выступая на митинге в поддержку открытия Второго фронта (выступать должен был бывший посол США в России Джозеф Дэвис, однако он заболел, и в последний момент попросили Чаплина), начал свою речь со слова «Товарищи», его окончательно записали в «коммунисты». Недоброжелатели обвиняли его в непатриотизме (за почти три десятка лет жизни в США Чаплин так и не стал американским гражданином), и в аморальном поведении, и даже в том, что он – еврей, несмотря на очевидное англо-саксонское происхождение.

На этом фоне разгорелся новый скандал, ставший для Чаплина роковым. В 1941 году Чаплин познакомился с актрисой Джоан Берри: «Мисс Берри была крупной, красивой женщиной лет двадцати двух, с хорошей фигурой, с могучими округлостями груди, которые весьма соблазнительно представлялись для обозрения в слишком глубоком вырезе летнего платья и не могли не возбудить в пути моего интереса», – писал Чаплин. Некоторое время они были вместе: Чаплин даже планировал взять ее на роль в своем новом фильме, для чего оплатил ей обучение в актерской школе. Но вскоре Берри своим неуравновешенным поведением и завышенными требованиями утомила Чаплина. Она могла ворваться к нему в дом посреди ночи, пьяной ездить по шоссе, а позже била окна, устраивала публичные скандалы и требовала денег – пока, наконец, Чаплин не дал ей несколько тысяч долларов в обмен на обещание уехать в Нью-Йорк и оставить его в покое.

В поисках актрисы, которая могла бы заменить Джоан, Чаплин познакомился с начинающей актрисой Уной О’Нил – семнадцатилетней дочерью знаменитого драматурга Юджина О’Нила. «Я приехал довольно рано и, войдя в гостиную, увидел молодую девушку, сидевшую у камина, – вспоминал Чаплин. – Она была одна. Я представился, сказав, что, очевидно, имею честь говорить с мисс О’Нил. Она улыбнулась, и мои мрачные предчувствия сразу развеялись. Я был пленен ее сияющей прелестью и каким-то особенным, ей одной присущим обаянием». Практически сразу же между ними вспыхнул роман, постепенно переросший в нечто большее: «Чем больше я узнавал Уну, тем больше изумляли меня ее чувство юмора и терпимость – она всегда с уважением относилась к чужому мнению. Я полюбил ее и за это, и за многое другое. К этому времени ей едва исполнилось восемнадцать, но я видел, что она не подвержена капризам этого возраста. Уна была исключением из правил, но вначале меня все-таки пугала разница в возрасте. Однако Уна была настроена решительно, как будто она точно знала, что надо сделать. Мы решили пожениться, как только закончим съемки».

Но тут в жизнь Чаплина снова ворвалась Джоан Берри. Сначала она по телефону заявила дворецкому актера, что беременна, затем лично явилась в дом Чаплина и затеяла скандал. Чаплин вызвал полицию – однако газеты подали эту историю совершенно по-другому: «Чаплин, отец неродившегося ребенка, добился ареста матери, которую оставил без средств к существованию», – гласили заголовки. Джоан подала иск о признании отцовства: и хотя Чаплин доказывал, что давно не встречался с Джоан, иску был дан ход. Кроме этого, власти воспользовались моментом и обвинили Чаплина в нарушении «закона Манна»: по нему мужчина, пересекший границу штата в компании женщины и позже вступивший с нею в интимные отношения, мог быть наказан тюремным заключением до пяти лет за каждый случай. Когда-то этот закон был принят, дабы положить конец «белой работорговле», но в XX веке, после запрещения публичных домов, потерял свою актуальность и использовался лишь в крайних случаях для дискредитации неугодных лиц.

В этих обстоятельствах Уна повела себя достойнейшим образом, всячески поддерживая любимого. Они поженились – умудрившись сохранить свои намерения в тайне от репортеров до последнего момента – 16 июня 1943 года. Узнав о браке Уны, ее отец порвал с нею всякие контакты.

В октябре 1943 года Джоан родила сына; по настоянию адвокатов Чаплина был проведен анализ крови, который доказал, что Чаплин не является отцом ребенка. Суд присяжных полностью оправдал актера; однако вскоре иск о признании отцовства был подан вторично, уже без участия Берри: и несмотря на очевидные доказательства, суд обязал Чаплина выплачивать Джоан денежное пособие на ребенка!

Уна уже ждала ребенка; она призналась мужу, что не хочет больше сниматься в кино – ее призвание быть просто женой и матерью. Наконец-то у Чаплина была жена, которая не хотела самоутверждаться за его счет!

После окончания судебной эпопеи Чаплин приступил к съемкам нового фильма «Мсье Верду» – комедии о серийном убийце, который убивает женщин из-за любви к своей больной супруге. После долгих мытарств с цензурой и комитетами по защите морали фильм вышел на экраны в 1947 году и вызвал очередной скандал – что, правда, не помешало ему быть номинированным на «Оскара» за лучший сценарий.

Однако в прокате фильм провалился – в основном из-за того шума, который подняли вокруг него различные консервативные общества типа «Католического легиона», объявившего фильму прямой бойкот. Рядом с кинотеатрами, где осмеливались продолжать показ фильма, стояли пикеты с лозунгами «Чаплин – попутчик красных!», «Вон из нашей страны чужака!», «Чаплин слишком долго загостился у нас!», «Чаплин – неблагодарный! Он прихвостень коммунистов!», «Выслать Чаплина в Россию!» ФБР даже пыталось вызвать актера «на ковер», однако Чаплину до поры до времени удавалось избежать допросов. Говорят, глава ФБР Эдвард Гувер считал его своим личным врагом: известно, что в деле Чаплина стоит его резолюция «Не дайте ему отвертеться!»

Несмотря на тяжелую атмосферу, Чаплин снял еще один фильм под названием «Огни рампы», повествующий о творчестве и судьбах творческих людей. В сентябре 1952 года он с семьей – у них с Уной к тому времени было уже четверо детей – отправился в Англию на мировую премьеру ленты, однако прямо на корабле его застало сообщение о том, что ему закрыт въезд в США, а для получения визы ему придется предстать перед комиссией департамента иммиграции и ответить на ряд обвинений – как политических, так и касающихся морального облика актера. Гувер добился своего.

Оскорбленный Чаплин поселился с семьей в Швейцарии – он купил дом в маленьком городке Корсье-сюр-Веве. Они с Уной жили на редкость счастливо – сбылось пророчество гадалки, предсказавшей когда-то Чаплину успех в кино и удачный брак на склоне лет. Уна была ему идеальной женой: «Он помогал мне взрослеть, а я помогала ему оставаться молодым», – признавалась она. У нее и Чарли было восемь детей – младшего, Кристофера Джеймса, она родила, когда Чаплину было 72 года. В Швейцарии Чаплин общался с друзьями – среди них была королева Испании, кинозвезды и литераторы, писал музыку к своим старым фильмам и был счастлив.

Чарльз Чаплин и Уна с детьми.

Уна смогла вывезти из США все состояние супруга. На эти деньги он основал в 1956 году студию «Аттика-фильм», однако поздние фильмы Чаплина – «Король в Нью-Йорке», где Чаплин сыграл главную роль, и «Графиня из Гонконга», где блистали Марлон Брандо и Софи Лорен, уже не имели прежнего успеха. Последний раз Чаплин появился на экране в 1967 году, сыграв роль старого стюарда в «Графине из Гонконга».

С тех пор, как он отплыл от берегов Америки в сентябре 1952 года, Чаплину единственный раз разрешили вернуться в США: в 1972 году киноакадемия присудила ему второго «Оскара» – «за неоценимое влияние, оказанное им на превращение кино в искусство XX века». Ему дали ограниченную визу – зато овации, сопровождавшие его награждение, были самыми долгими в истории премии. В 1975 году королева Елизавета возвела Чарльза Чаплина в рыцарское звание, присудив ему звание рыцаря-командора Британской империи.

Фильмы Чаплина еще при его жизни стали легендой кинематографа, обретя статус культовых. Образ Маленького Бродяги Чарли до сих пор является одним из самых узнаваемых и тиражируемых в истории культуры XX века: ему подражали везде, от Индии до Южной Америки, от Раджа Капура до знаменитого советского клоуна Карандаша. Ежегодно по всему миру проводились конкурсы двойников Чарли Чаплина: по одной из легенд, в одном из таких конкурсов принял участие сам Чаплин, однако победить не смог, заняв то ли второе, то ли третье место…

Его не стало в сочельник 1977 года – он тихо скончался во сне, пока его семья праздновала Рождество. Но уйти спокойно ему было не суждено: через три месяца гроб с телом актера был похищен, а за его возвращение потребовали 600 тысяч франков. Оказалось, Чаплин предчувствовал такой поворот событий и велел жене не идти на поводу у похитителей. «Мой муж обитает на небесах и у меня в сердце, – заявила Уна. – А то, что попало к вам в руки, мне неинтересно». Через полгода преступники – и тело – были обнаружены. Чарли Чаплин был снова похоронен на кладбище в Веве – но на этот раз гроб поместили в бетонный контейнер…

Старейшина французского кино Рене Клер писал: «Он был столпом кинематографа всех стран и времен. Нет такого создателя фильма, кого бы он не вдохновил…»

Жан Маре

Роман с жизнью

У него было столько талантов, что, казалось, при его рождении феи дрались у колыбели за право вручить свой подарок. Актер, живописец, скульптор, писатель, каскадер, декоратор, наконец, просто красавец, атлет и необыкновенно достойный человек, вызывающий всеобщие уважение и любовь. Единственным, кто сомневался в том, что он достоин этой любви и этих даров, был сам Жан Маре. Впрочем, он, которого называли вечным ребенком, вполне мог помнить, что никаких фей у его колыбели не было…

Жан-Альфред Виллен-Маре родился 11 декабря 1913 года в нормандском портовом городке Шербуре.

Его родителями были ветеринар Альфред Эммануэль Виктор Поль Виллен-Маре, который предпочитал именовать себя просто Маре, и Алина Мария Луиза Вассор, называвшая себя Анриетта. У него был старший брат Анри, родившийся в 1909 году. Благополучие этой обычной буржуазной семьи разрушила война: разразилась Первая мировая, и Альфреду Маре пришлось уйти на фронт. Вернулся он только через четыре года: «Когда мой отец уходил на войну, мне было чуть меньше года, – вспоминал Жан Маре. – Когда он вернулся, мне было пять. Помню, я сидел верхом на сенбернаре и, увидев его в дверях, закричал: «Это что еще за верзила! Прогоните его, он мне не нравится!» Верзила – потому что ростом он был не меньше, чем метр девяносто. Он отвесил мне пощечину. Вскоре мои родители разъехались. Я и брат достались матери, а сенбернар – отцу».

Отделавшись от мужа, Анриетта взяла детей, мать и тетку и переехала в Париж. Она была очень красивой, остроумной, одаренной женщиной, с сильным характером, строгой и справедливой матерью, которая обожала детей и, по словам Маре, воспитывала в них мужество, стойкость и бесстрашие, и ко всему этому – авантюристкой и клептоманкой, не раз оказывавшейся в полицейском участке за попытки краж в роскошных магазинах. Правда, сыновья об этом не знали – когда мать в очередной раз пропадала на несколько дней, бабушка и ее сестра рассказывали им сказки о том, как проводит время Анриетта. Правду Жан узнал лишь много лет спустя и совершенно случайно…

Ребенком он обожал мать. Однажды она повела его на спектакль, где главных героев – страстно влюбленную пару – звали Розалин и Шабишу. С тех пор он стал называть мать Розалин, а она его – Шабишу.

Уже с четырех лет маленький Жанно знал, кем он хочет стать: конечно, актером, и никем иным! С того дня, как он впервые попал в кинотеатр, он буквально бредил этим искусством, без устали разыгрывая перед близкими

сцены из фильмов, только вместо любимых актеров были плюшевые мишки и солдатики. Его кумиром была Перл Уайт – «королева трюков» немого кино, прославившаяся ролями в приключенческих фильмах, полных погонь, падений и подвигов. Жанно был восхищен мужеством этой хрупкой актрисы – пока не узнал, что она уже давно не исполняет трюки сама: за нее это делала целая команда каскадеров. Тогда Жанно пообещал себе, что уж он-то будет сам исполнять все трюки в своих фильмах!

Но пока кинематографическая карьера была делом туманного будущего, Жанно научился актерствовать в настоящей жизни. Он быстро понял, что любят не за то, каков человек есть, а за то, каким он кажется, – и прикладывал все усилия к тому, чтобы оправдывать надежды окружающих. В семье, среди обожавших его женщин, он был милым и послушным. В школе же Жанно, чтобы вызвать уважение сверстников, был настоящим «маленьким чудовищем»: он воровал все, что плохо лежало, хулиганил, врал о своей семье и к тому же обожал жестокие розыгрыши, жертвами которых становились его одноклассники и учителя. Однажды он украл совершенно ненужную ему коробку с красками – и, решив извлечь из нее хоть какую-то пользу, начал рисовать. Случай быстро породил увлечение, а увлечение переросло в страсть, не оставлявшую Маре всю жизнь.

Из-за плохого поведения ему пришлось сменить не одно учебное заведение, пока однажды он не увидел одного школьника, бессовестно и беззастенчиво лгущего о своей семье, ее богатстве и своем роскошном доме. Это было настолько отвратительно, что Жанно поклялся больше никогда не врать, а заодно избавиться от всего, что было в нем отвратительно: от лени, тщеславия и жестокости.

В шестнадцать лет учебу пришлось бросить: семье нужны были деньги. Сначала Жан устроился в радиомастерскую, а затем поступил на завод Патэ, занимавшийся производством кинооборудования: хоть так, но Жан стал на шаг ближе к своей мечте. Следующим шагом была работа в фотоателье: хозяин ателье, кроме собственно мастерства фотографа, учил Жана живописи, а также снимал красивого юношу для рекламы своего заведения. Жан же рассылал карточки на все киностудии в надежде, что какой-нибудь режиссер вдохновится его лицом и предложит ему роль. Юного красавца нередко приглашали на пробы, но дальше дело не шло. На прослушиваниях Маре читал классические монологи и делал это с таким чувством, что однажды услышал в свой адрес: «Вам нужно лечиться! Вы истерик!»

Это отрезвило Жана: он понял, что одной внешности и желания недостаточно для того, чтобы стать актером, – нужно образование. Он трижды безуспешно пытался поступить на актерское отделение Парижской консерватории, пока, наконец, не был принят статистом в театр Atelier: эта работа, помимо бесценной практики, давала возможность почти бесплатно ходить на курсы актерского мастерства к прославленному педагогу Шарлю Дюллену – среди его учеников в разное время были, например, великий хореограф Ролан Пети, прославленный режиссер Жан-Луи Барро и знаменитый мим Марсель Марсо. Жан старательно учился, а по вечерам играл маленькие роли в спектаклях: например, в «Юлии Цезаре» он исполнял целых пять ролей. В 1963 году, отвечая на анкету журнала «Искусство кино», Жан Маре писал:

Когда я занимался на курсах Дюллена, одним из моих педагогов был Соколов, прекрасный актер. Он сам был учеником Станиславского и много рассказывал о его системе. Себя я тоже приобщаю к этой школе, имеющей огромное значение для кинематографа: она требует находить для самого сильного внутреннего чувства очень точное и сдержанное внешнее выражение.

С двадцати лет Жан Маре появляется и на киносъемочной площадке, но как это далеко от его мечтаний! Режиссер Марсель Л’Эрбье снял Жана в крошечных эпизодах в нескольких своих фильмах, а кое-где Маре указан в титрах и как ассистент режиссера. Говорят, Л’Эрбье намекал Маре, что если тот окажет ему некоторые вполне понятные услуги, то получит главную роль. Тот не поддался и продолжал сниматься в эпизодах – нередко роли были такие маленькие, что Жан с трудом находил себя на экране…

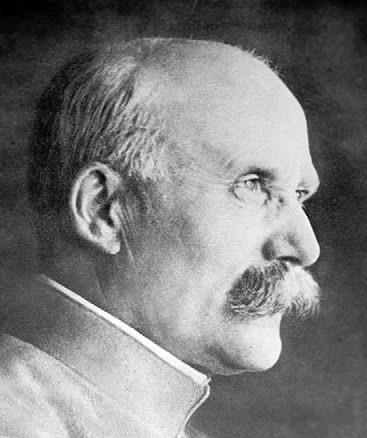

Самым знаменитым человеком в артистической среде тогдашней Франции был, без сомнения, Жан Кокто. Утонченный эстет, еще в молодости удостоенный прозвища «принц поэтов», названный единственным наследником Оскара Уайльда, он был талантлив и удачлив во всем: писал стихи, романы и пьесы, рисовал, ставил кинофильмы и балеты. Жан Маре вспоминал, что однажды в 1933 году зашел в гости к другу-художнику, и внезапно на одной из картин увидел лицо, удивительно похожее на его собственное. Под картиной стояла подпись «Жан Кокто». Тогда Маре пообещал себе, что когда-нибудь обязательно познакомится с ним. Однако ждать этого ему пришлось четыре года.

В 1937 году Жан Кокто собирался ставить в Atelier свою пьесу «Царь Эдип». Кто-то из занятых в спектакле девушек пригласил на репетицию Жана Маре – мол, у них не хватает мужчин. Маре пришел – и, как говорят, Кокто с ходу предложил ему главную роль. Однако труппа возмутилась, и роль отдали другому, а Маре досталась всего пара реплик. Зато Кокто заметил его и в следующей своей пьесе – «Рыцари Круглого стола» в Theatre de I’CEuvre — предложил ему роль еще до того, как какие-нибудь завистники смогли вмешаться. «Я был приглашен почти случайно, – писал Маре. – Спектакли «Эдипа» проходили неспокойно, публика свистела, а я бросал ей взгляды, полные ненависти. Я пытался устоять перед ее натиском. Кокто заметил мою смелость и был мне за нее благодарен». Конечно, Маре был неопытным новичком, дилетантом, но Кокто смог разглядеть в нем не только потрясающие внешние данные, но и немалый драматический талант, который только надо было вытащить на свет. Кокто натаскивал Маре, репетировал с ним, учил двигаться и разговаривать… По совету Кокто Маре начал курить – от этого его мягкий и немного высоковатый голос приобрел глубину и знаменитую хрипотцу. Про его голос много лет спустя в брошюре «Актер-поэт» Мишлин Менье написал:

Голос Жана Маре можно сравнить со звоном колокола под толщей воды, низким звуком поющего среди бури. Мне чудится в нем тягучесть музыки Дебюсси. Я очень люблю этот голос, мягкий, приятный, округляющий каждое слово, будто плетущий кружева. В интонациях этого голоса, несмотря на мужественность тембра, есть что-то детское…

Внимание мэтра к молодому красавцу не осталось незамеченным – за кулисами поползи слухи, за которые Маре сначала нередко давал в нос, а потом решил просто игнорировать. Однажды Кокто позвонил Жану: «Немедленно приходите, произошла катастрофа!» Тот немедленно примчался в дом Кокто.

Жан Маре и Жан Конто.

В освещенной мягким, затененным светом комнате, где прихотливая фантазия хозяина соединила игрушечную лошадку и магический кристалл, эскизы Пикассо и китайскую опиумную трубку, мэтр в белом махровом халате и шелковом шарфе на шее напряженно всматривается в лицо молодого дилетанта – своего слушателя, – писал Маре в воспоминаниях.

– Нервные, удлиненные пальцы пианиста рассеянно теребят вьющиеся волосы. И вдруг мэтр встает, подходит ко мне и произносит ошеломляющую фразу: «Это катастрофа! Я вас люблю!» Страх перед всемогущим режиссером и мгновенно мелькнувшие в мыслях блистательные возможности заставили меня пойти на маленькую ложь и чуть слышно ответить: «Я тоже». Эта ложь была маленькой еще и потому, что очень скоро она стала правдой… Я полюбил Жана.

Жан Кокто стал для молодого актера всем: отцом, учителем, любовником и другом. В нем Маре нашел все, чего ему так не хватало: понимание, нежность, поддержку, образованность и доверие. Маре всегда чувствовал себя недоучкой – и Кокто, который был прекрасно образован и эрудирован во многих областях, составлял для него списки книг, водил по музеям и обучал хорошим манерам. «Он родился красавцем от красивой матери, – писал впоследствии Кокто, – и ему требовалась соответствующая душа, чтобы носить этот прекрасный костюм. Все свои силы я вкладывал в то, чтобы развить в нем его лучшие природные задатки – благородство, мужество, щедрость души. В его сердце светит солнце, в его душе горит огонь». Кокто познакомил его со своими друзьями, среди которых были Коко Шанель, Эдит Пиаф, Лукино Висконти и Морис Шевалье. Он писал для него стихи – их поэтическая переписка вошла в анналы мировой поэзии, ставил пьесы и кинофильмы. Их союз, любовный и дружеский, продолжался двадцать шесть лет, и за это время они ни разу не поссорились. Их связывали творчество и родство душ. Недаром Жан Маре отмечал день их встречи как второй день рождения, повторяя, что Кокто сформировал его как личность, сделал из него актера, а актера превратил в легенду.

В 1938 году Кокто всего за восемь дней специально для Маре написал пьесу «Ужасные родители». Пьесу о непростых отношениях матери и сына поначалу никто не хотел ставить – Кокто даже собирался купить театр, но ему не хватало денег. Жан Маре вспоминал, что за недостающей суммой он отправился к «доброму ангелу» Кокто – Коко Шанель, но та отказала. Наконец пьесу, даже не читая, взяли в Theatre des Ambassadeurs. Партнершей Маре в спектакле была Ивонн де Бре – превосходная актриса, которая поразила Маре своим талантом и со временем стала ему второй матерью. Маре сильно переживал, что ему окажется не под силу исполнить очень сложную, глубокую и многоплановую роль Мишеля, и Кокто беспрерывно работал с ним. Маре вспоминал: «Я долго с ним боролся и этим глубоко ранил его. Я боялся стать механизмом, приводимым в движение Кокто, пешкой в его руках, что без него ничего не смогу сделать. Я боролся против его указаний и рекомендаций. Но однажды я сказал ему: теперь я почувствовал себя настолько сильным, что готов следовать твоим советам».

Спектакль готовился с большими трудностями, однако, когда он наконец вышел, его ждал неожиданно шумный успех, а Маре – восторженные рецензии в газетах и любовь зрителей. «После триумфальной премьеры «Родителей» настоящая радость входит в мою жизнь, – писал Маре. – Каждый вечер я шел в театр, как к любовнице. Я уходил оттуда, как уходят от нее, – блаженствуя и исчерпав себя до дна. Критики единодушно хвалили меня, пьесу, моих товарищей».

Жан Маре и Ивонн де Бре в фильме «Ужасные родители», 1948 г.

Кокто снял новую квартиру на площади Мадлен, и Маре переехал к нему. Маре вспоминал: «Моя комната была смежной с его. Нас разделяла дверь. Множество ночей под нее проскальзывали стихи. Утром я обнаруживал один или несколько маленьких листков, часто цветных, по-разному сложенных. Иногда в форме звезды. День, начинавшийся чтением этих маленьких лепестков, сулил мне счастье и удачу». Поначалу их союз вызывал немало толков, сплетен и даже насмешек, даже мать Маре грозилась порвать с сыном всяческие отношения, и ему стоило немалого труда убедить ее в том, что рядом с Кокто он по-настоящему счастлив. Заткнуть сплетников было проще – «два Жана» просто не обращали на них никакого внимания и скоро заслужили уважение и понимание даже среди самых завзятых недоброжелателей.

Кокто хотел перенести «Трудных родителей» на экран, но этим планам помешала война. Вспоминают, что, едва объявили о нападении, Маре тут же отправился на мобилизационный пункт. Там он услышал разговор двух офицеров, которые жаловались, что армии катастрофически не хватало автомобилей; Маре тут же предложил свой. Его призвали вместе с машиной; он служил шофером воинской части в округе Мондидье. Его положение – водителя личного автомобиля, к тому же известного актера (а среди воюющих быстро нашлись поклонники его таланта), – давало некоторые льготы, однако Маре редко ими пользовался.

Маре воевал несколько месяцев, а затем война для Франции прекратилась, и он вернулся. Жизнь в Париже затихла, «Трудные родители» были запрещены. Что мог сделать в условиях оккупации человек, который хотел только одного – играть? И Жан Маре решил обратиться к классике и сам поставить две пьесы прославленного Расина – «Британника» и «Андромаху».

Когда я ставил «Британника» и «Андромаху», – вспоминал впоследствии Маре, – я пытался добиться наибольшей естественности в декламации и ликвидировать напевность александрийского стиха. Это вызвало скандал. Мнения зрителей и прессы разделились. Однако мне не кажется, что все это вело к разрыву с традициями французского театра. Я хотел только обновить их, приспособить к нашему времени.

Постановки и правда были революционными: тяготы военного времени диктовали условия жесткой экономии, и из-за этого на сцене не было привычной роскоши – вся сценография, автором которой был сам Жан Маре, удивляла сдержанностью и выразительностью, достигнутой минимумом средств. Скандальный отказ от традиционной «певучести» декламации был сродни революции: французские трагедии испокон веку скорее пелись, чем проговаривались, а Маре заставил актеров именно говорить текст, утверждая: «Музыкальности хватит в самих стихах!» Говорят, при постановке «Андромахи» Маре впервые сделал актрисе прическу «конский хвост», с тех пор завоевавшую безграничную популярность.

В 1941 году Кокто ставит пьесу «Пишущая машинка», где Маре играет сразу две роли – Паскаля и Максима. За несколько дней до премьеры стало известно, что один из профашистских критиков Ален Лебро намеревается разнести постановку в пух и прах. Маре вспылил и пообещал, если такое случится, отстоять свою честь кулаками. Так и произошло: на следующий день после выхода разгромной рецензии Лебро Маре нашел его и избил. После этого телефон в квартире Кокто раскалился от благодарственных звонков всех, кому успел насолить Лебро, зато газеты, подвластные немецкой цензуре, поспешили объявить Жана Маре «самым плохим актером Парижа».

Жан Кокто.

В 1943 году против постановки пьесы Кокто «Рене и Армида» – волшебной сказки на сюжет из Торквато Тассо, написанной классическим александрийским стихом, началась настоящая кампания, вдохновленная, как считают, коллаборационистами: на Кокто и Маре лавиной обрушились обвинения как в творческой несостоятельности, так и в личных грехах. Обоим припомнили и гомосексуальность, и грехи молодости, и прошлые творческие неудачи, и увлечение наркотиками Кокто, и «карьеру через постель» Маре. Однако их поклонники остались верны своим избранникам – Маре стал настоящим символом сопротивления оккупантам, а пьеса, разошедшаяся «самиздатом» по рукам, приобрела необыкновенную популярность.

В том же году самый прославленный театр страны Comedie Frangaise пригласил Жана Маре войти в состав труппы. Правда, сотрудничества не получилось: в это время режиссер Марсель Карне пригласил Маре сниматься в своем фильме «Жюльетта, или Ключ к сновидениям» по пьесе Жоржа Неве, однако театр не отпускал Маре на съемки, и ему пришлось уволиться. Но и фильм так и не был снят – лишь через десять лет Карне все-таки поставит эту картину, но главную роль в ней сыграет Жерар Филипп.

Хотя съемки «Жюльетты» и были отменены, Маре не остался без работы. Французские режиссеры, не желая ни сотрудничать с немцами, ни прогибаться перед цензурой, дружно снимали костюмные исторические фильмы, детективы и экранизировали классику, и Маре – красивый, талантливый и к тому же обладавший определенной славой в патриотически настроенных кругах, пользовался большой популярностью. Только за первые годы войны он снялся в картинах «Рдеет вьющийся флаг» режиссера Жака де Баронселли, «Кармен» Кристиан-Жака, на съемках которого Маре научился верховой езде, и «Кровать под балдахином» Ролана Тюаля.

Жан Маре и Мадлен Солон в фильме «Вечное возвращение», 1943 г.

На натурных съемках «Кровати» Маре сблизился со своей партнершей Милой Парели, очаровательной и веселой девушкой: они изо всех сил старались держать свой роман в тайне, однако слухи о нем поползли довольно быстро, дойдя в конце концов и до Кокто. Однако тот, вместо сцен ревности, сделал Маре поистине роскошный подарок – сценарий фильма «Вечное возвращение». В его основу легла старинная легенда о Тристане и Изольде и их несчастной любви, только действие развивалось в современной Франции. Тристан стал Патрисом, а Изольда – Натали, но их трагическая обреченная любовь по-прежнему трогала сердца.

По настоянию Маре на роль матери Патриса была приглашена Ивонн де Бре. Вспоминают, что на съемках Кокто требовал, чтобы волосы Маре и его партнерши Мадлен Солон были одного цвета, но поскольку структура их волос была разная, а косметических средств в условиях войны не хватало, на самом деле волосы нередко получались голубыми, сиреневыми или даже зелеными, хотя на черно-белой пленке они выглядели одинаково. Фильм, который снял Жан Делануа, произвел фурор: Жан Маре в одночасье из просто знаменитого актера превратился в настоящего кумира. Его называли «воплощением красоты на Земле», хотя сам он никогда не считал себя красавцем и так и не смог поверить, что его считают красивым другие. «Когда я был ребенком, – писал он, – мать всегда говорила мне, что я некрасив. Я же не находил свою внешность такой уж дурной, но с тех пор красивым себя тоже не считаю». Ему ежедневно приходили сотни писем, на которые старательно отвечала Анриетта Маре: она успешно подражала почерку сына и даже составила картотеку его поклонниц, чтобы случайно не выслать одну и ту же фотографию или благодарственную записку дважды. В одночасье прославился даже Мулук – пес Маре, которого тот подобрал на военных дорогах. Вспоминают, что все мужчины Франции носили вязаные свитера с жаккардовым узором, как у Патриса, и учились говорить тем же хрипловатым голосом, что и Жан Маре. «Вечное возвращение» вознесло Маре к вершинам настоящей славы. Между тем было известно, что он находится в списках неблагонадежных лиц – несколько месяцев Маре каждое утро просыпался на рассвете, ожидая ареста…

Когда союзники освобождали Париж, Маре вступил в дивизию генерала Леклерка, став помощником водителя, а затем и водителем бензовоза, развозившего топливо для заправки танков. За мужество он даже был награжден военным крестом, однако в изложении Маре эта история была скорее похожа на анекдот, чем на подвиг: Маре ел варенье, сидя в кабине своего грузовика, и включил мотор, чтобы погреться, в тот момент мимо проходил кто-то из высших чинов. Оказалось, что только недавно был издан приказ, согласно которому шоферы в любой ситуации должны были оставаться в своих машинах, не глуша мотор. Маре наградили как пример смелости и верности приказам, он же мечтал о настоящих боевых подвигах, которых на его долю так и не выпало. Как он вспоминал впоследствии, на войне «я не бежал от героизма, однако героизм упорно бежал от меня».

Мила Парели, 1939 г.

Чтобы получить отпуск, Маре предложил своей давней подруге Миле Парели изобразить замужество – и она с радостью согласилась. Журналисты осаждали пару, засыпая их вопросами типа «как они могут жить вместе» и «не мешает ли прошлое их любви». Под «прошлым», видимо, имелся в виду Кокто – однако на прямой вопрос Маре тот ответил, что для него важнее всего его счастье. Всего Маре и Парели прожили вместе два года, пока Маре не понял, что он все же не создан для семейной жизни.

Жан Маре. Портрет Милы Парели, 1942 г.

Однако его сотрудничество с Кокто не прекращалось ни на минуту. В 1944 году он написал для Маре сценарий еще одного легендарного фильма «Красавица и Чудовище», снова обыгрывающий классический сюжет сказки мадам де Бомон, и взялся сам выступить режиссером. Красавицу должна была играть Жозетт Дей, а одну из ее сестер сыграла Мила Парели – хотя их отношения с Маре были уже в прошлом, они по-прежнему относились друг к другу очень тепло. Для участия в фильме Маре по особому разрешению генерала Леклерка отпустили с фронта, однако съемки не раз были под угрозой срыва: сначала киностудия отказалась от реализации столь странного сценария, затем сам продюсер хотел прекратить съемки, решив, что фильм про наряженного зверем человека не будет никому интересен. Кокто еле уговорил его снять на пробу одну из сцен фильма. Говорят, жена продюсера плакала на просмотре, и съемки были разрешены. Однако неприятности на этом не кончились: были перебои с электричеством, Мила Парели упала с лошади и чудом не получила серьезных травм, а у Маре началась жестокая аллергия на шерсть, которую клеили ему на лицо. Для образа Чудовища его гримировали пять часов – три часа на лицо наклеивали специальную маску, сделанную по заказу лучшим французским специалистом по парикам (а отдирать ее приходилось чуть ли не с кожей), и по часу уходило на каждую руку, а кроме этого специальной краской красили зубы и накладывали звериные клыки. Кожа под гримом ужасно чесалась, к тому же, из страха, что грим может отклеиться, Маре на съемках питался исключительно компотами и пюре. В то же время у Кокто тоже началось кожное заболевание – по мнению некоторых, это было проявлением его любви к Маре. На съемочной площадке ему приходилось работать, закрыв лицо листом бумаги с прорезями для глаз, который Кокто крепил скрепками к шляпе.

Жан Маре и Эдвиж Ферье в фильме «Двуглавый орел», 1947 г.

В военных условиях были проблемы с тканями, аппаратурой и пленкой, зато эскизы костюмов делали Пьер Карден и Кристиан Диор. Вспоминают, что Карден, у которого была очень схожая с Маре фигура, примерял его костюмы на себя – Маре потом шутил, что манекеном для него выступал сам Пьер Карден! Когда в конце концов фильм вышел, он имел огромный успех, неожиданно для самих авторов почти сразу приобретя статус легенды.

Следующей совместной работой Кокто и Маре стала пьеса «Двуглавый орел» – романтическая история трагической любви королевы и анархиста, посланного ее убить. Королеву играла Эдвиж Ферье – для Маре она навсегда останется образцом элегантности, женственности и профессионализма. Спектакль с необыкновенным успехом шел целый год, и хотя рецензенты писали в основном о том, как технично падает с высокой лестницы Жан Маре (а он делал это ежедневно, без страховки и дублеров), восхищения были достойны все участники спектакля. Через несколько лет Кокто перенесет этот спектакль на большой экран, и снова падение Маре в конце фильма будет вызывать аплодисменты. Вспоминают, что, когда снимали эту сцену, Кокто попросил Маре не шевелиться, чтобы без помех снять крупные планы, пока ему не скажут «стоп»: про кодовое слово забыли, и Маре, упав, лежал неподвижно так долго, что вся съемочная группа испугалась, не погиб ли он по-настоящему…

Конец войны Маре встретил национальным героем, кумиром поколения, воплощавшим в себе желания и мечты всей нации. Казалось, его детская мечта стать популярным сбылась: «Небо услышало мои молитвы и вняло им, – с улыбкой говорил Маре. – Как жаль, что я не догадался попросить Бога сделать меня большим актером. Может быть, я был бы им». В сороковых годах он много снимался – в 1946 году играл в адаптации Гюго «Рюи Блаз» (в советском прокате «Опасное сходство»), снятой режиссером Пьером Бийоном по сценарию Кокто, где Маре исполнил сразу две роли – студента Рюи Блаза и благородного главаря разбойников Сезара де Базана. Верный своему детскому обещанию, Маре сам исполнял все трюки, которых в фильме было немало, хотя у него была сильная близорукость (об этом мало кто знал, потому что Маре всю жизнь отказывался носить очки, считая, что они делают его смешным). «Если я готов рисковать, то это потому, что мне нравится преодолевать страх, – говорил Маре. – Если ты соглашаешься играть роль, где приходится подвергать свою жизнь опасности, значит, ты готов это сделать. И мне это кажется вполне естественным». Режиссер был категорически против, не желая рисковать здоровьем знаменитого актера, и оказался прав – во время съемок Маре чуть не утонул: снимали сцену, где герой

Маре переплывает бурную реку, актера затянуло головой вниз в стремнину, и он застрял между двумя валунами. Он едва смог выбраться на берег, на чем свет стоит проклиная всю съемочную группу, но режиссер тут же попросил его снова залезть в то же место, пока свет не ушел… Однако этот случай не охладил пыла Маре, и он продолжал сам исполнять все трюки. «Рюи Блаз» был поначалу прохладно принят публикой, однако позже приобрел популярность как первый из целой череды историко-приключенческих фильмов, в которых за свою жизнь снимался Жан Маре.

В ленте «Тайна Майерлинга» режиссера Жана Делануа – романтизированной истории самоубийства Рудольфа Габсбурга и его возлюбленной Марии Вечеры – Маре сыграл Рудольфа. Марию играла Доминик Бланшар, очаровавшая Маре, как ее героиня – Рудольфа. Пронырливые журналисты даже стали поговаривать о свадьбе, однако Маре заявил: «Я слишком люблю Доминик, чтобы пожелать ей такого мужа, как я». Они дружили многие годы. Делануа горел желанием снять еще один фильм с Маре – он чуть не ежедневно приходил в дом к Маре и Кокто и умолял их написать сценарий для нового фильма, однако Кокто отказывался. Тогда Делануа обратился к Неве, который по сюжету самого Делануа написал сценарий «Глазами памяти». Вместе с Маре снималась красавица Мишель Морган – Маре называл ее «единственной женщиной, которую я мог бы по-настоящему полюбить». Однако Мишель, которая прекрасно относилась к Маре как к другу, осталась равнодушной к нему как к мужчине – в то время она была увлечена актером Анри Видалем, за которого скоро вышла замуж. Она вспоминала:

Он говорил мне, что хочет на мне жениться, но в то же время был влюблен в кого-то еще. Жан был великолепен, обаятелен, но иногда впадал в ужасный гнев. Играть с ним было удовольствием. Всегда все обсуждали.

Никаких ссор, никакого соперничества. У него был священный огонь, у меня же не настолько. Он хотел уговорить меня играть на сцене, но я испытывала страх перед сценой. Позже мы играли с ним в «Священных чудовищах» и, каждый вечер встречаясь, радовались друг другу. Гастрольные поездки с ним были очарованием: вечерние прогулки, маленькие бистро… Я любила честность Жана Маре, его достоинство, его откровенность, его мужество. Он ничего не боялся. Он был способен даже применить силу. Он не отказывался признать себя гомосексуалистом, не делая из этого знамени. Да, я любила Жана Маре. Это была настоящая дружба. Маре еще раз встретится с Морган на съемках «Стеклянного замка», и они будут дружить до самой его смерти.

Наконец, в 1949 году Жан Маре снимается в фильме, который по праву считается как одной из главных вершин его кинокарьеры, так и высшей точкой его творческого союза с Кокто: в прославленном «Орфее». На роль Смерти, в которой Кокто хотел видеть черты своей давней возлюбленной Натали Палей, планировали сначала Грету Гарбо, потом Марлен Дитрих, и в конце концов остановились на Марии Казарес, прекрасной актрисе, прославленной сотрудничеством с Альбером Камю, за что ее даже называли «музой экзистенциализма». На съемках этого многопланового, насквозь пронизанного символами фильма Кокто проявил необыкновенную фантазию: он выстраивал декорации под необычными углами, придумал множество трюков с зеркалами, которые образуют настоящий волшебный лабиринт. В одном из кадров, где Орфей-Маре погружает руки в зеркало, роль стекла исполнял тазик с настоящей ртутью. Фильм моментально приобрел статус культового, да и сейчас по праву считается одной из вершин мирового кинематографа. Примерно в это же время личный союз Маре и Кокто окончательно распался, однако их дружба не прервалась – наоборот, она переросла в практически родственные отношения.

В конце сороковых Жана Маре снова пригласили в Comedie Frangaise, и он согласился при условии, что ему дадут снова поставить расиновского «Британника»: впервые в истории прославленного театра актер, которому не было и сорока, не только сыграл роль Нерона в спектакле, но и был его режиссером и художником-постановщиком. Его уже давно не воспринимали как «актера Кокто», никто уже не вспоминал, что поначалу его считали лишь талантливым протеже и красивым манекеном.

В пятидесятых годах Маре играет сразу в нескольких театрах, и к тому же много снимается, делая по несколько фильмов в год, и почти везде – главные роли, успех и признание критики. Он работал с такими режиссерами, как Жан Ренуар, который снял Маре в картине «Елена и ее мужчины», Саша Гитри, у которого Маре сыграл в ленте «Если бы нам рассказали о Париже», Лукино Висконти, доверивший Маре роль в киноверсии романа Достоевского «Белые ночи». Всемирную известность Маре принесла экранизация «Графа Монте-Кристо», снятая Робером Верни: после нее женщины всего мира стали мечтать о французском красавце.