| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |

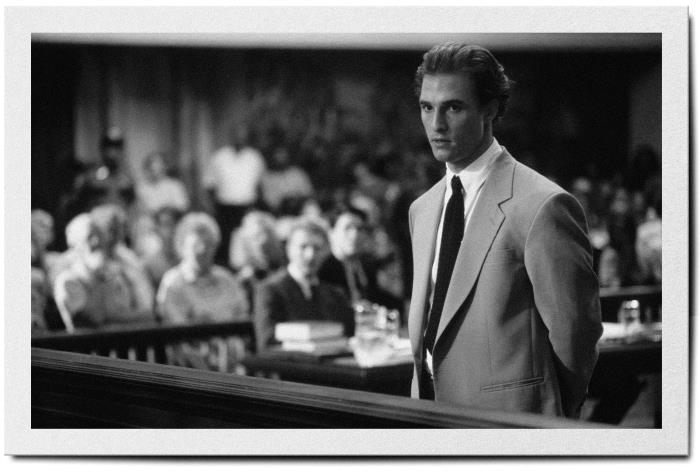

Зеленый свет (fb2)

- Зеленый свет (пер. Александра Питчер) 10626K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Мэттью Макконахи

- Зеленый свет (пер. Александра Питчер) 10626K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Мэттью МакконахиМэттью Макконахи

Зеленый свет

Тому, кем я всегда

хотел быть, и семье

Matthew McConaughey

GREENLIGHTS

Copyright © 2020 by Matthew McConaughey

Photo on page 287 by Anne Marie Fox

Photo on page 121 courtesy of Universal Studios Licensing LLC

Photo on page 156 licensed by Warner Bros. Entertainment

All other photos are courtesy of the author

All rights reserved

Перевод с английского Александры Питчер

© А. Питчер, перевод, примечания, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021

Издательство АЗБУКА®

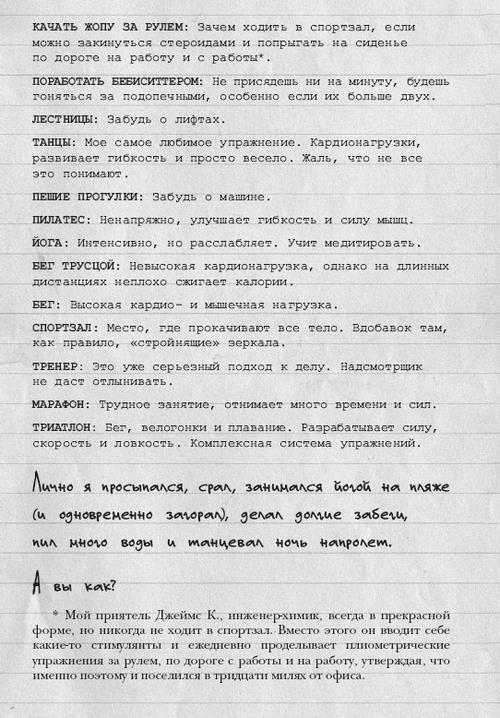

Это не традиционные мемуары. Да, я рассказываю о прошлом, но безо всякой ностальгии, сантиментов и отстранения, чего обычно ждут от мемуаров. И советов в этой книге нет. Я люблю проповедников, но не намерен читать проповеди и учить, как поступать.

Это концептуальная книга. Я рассказываю о своем прошлом, делюсь своими наблюдениями и соображениями, которые можно объективно осознать и, при желании, субъективно принять, изменив либо окружающую действительность, либо свой взгляд на нее.

Это своего рода пособие, основанное на случаях из моей жизни. Случаях важных, назидательных и забавных, иногда намеренно смешных, но чаще потому, что просто так сложилось. По натуре я оптимист и считаю юмор одним из главных наставников в жизни. С помощью юмора я превозмог боль, утраты и недоверие. Я не без изъяна; я все время влезаю в какое-то дерьмо, зато понимаю, куда я влез. Я научился соскребать грязь с ботинок и идти дальше.

Каждый из нас когда-нибудь влезает в дерьмо. Всю жизнь мы сталкиваемся с преградами и подставами, лажаем, болеем, не получаем того, чего хотим, переживаем тысячи «можно было и лучше» и «жаль, что так вышло». Так или иначе, но в дерьмо наступает каждый, поэтому можно либо считать, что это на счастье, либо найти способ делать это пореже.

К жизни

Я прожил пятьдесят лет, сорок два из которых пытался разгадать загадку жизни, а в течение последних тридцати пяти вел дневники, записывая в них подсказки к этой разгадке. Записи об успехах и неудачах, о радостях и горестях, о поразительном и о смешном. Тридцать пять лет я осмысливал, вспоминал, распознавал, собирал и записывал то, что меня восхищало или помогало мне на жизненном пути. Как быть честным. Как избежать стресса. Как радоваться жизни. Как не обижать людей. Как не обижаться самому. Как быть хорошим. Как добиваться желаемого. Как обрести смысл жизни. Как быть собой.

Я делал записи не для того, чтобы запомнить события, а наоборот, чтобы их забыть. Я боялся заглянуть в прошлое, встретиться со своими тогдашними мыслями, заранее опасаясь, что они мне не понравятся. Не так давно я наконец-то набрался смелости и перечитал все то, что написал за тридцать пять лет о том, кем я был в последние пятьдесят. И знаете что? Мне понравилось. Я смеялся, я плакал, я понял, что мне запомнилось много больше, а забылось гораздо меньше, чем я предполагал.

Что же я там отыскал? Всевозможные байки, жизненные уроки, которые я выучил и о которых забыл, стихи, молитвы, предписания, ответы на вопросы, заметки о вопросах без ответа, подтверждение некоторых сомнений, вера в то, что важно, всякие теории относительности и множество бамперок[1]. Я обнаружил постоянство в своем подходе к жизни, которое приносило мне удовлетворение и тогда, и сейчас.

Я обнаружил основную тему.

Тогда я собрал все свои дневники и отшельником отправился в пустыню, где начал писать то, что сейчас перед вами: альбом, записки, историю своей жизни.

То, что я видел, о чем мечтал, к чему стремился, что давал и что получал.

Взрывы истины, которые неумолимо сотрясали мое жизненное пространство.

Договоренности с самим собой – и те, что я исполнил, и те, которые соблюдаю до сих пор.

Все это – мои взгляды и впечатления, чувства и ощущения, достойные и постыдные.

Благостыня, истина и красота жестокости.

Посвящения, приглашения, вычисления и восхождения.

Увертки, ловкие и не очень, и безуспешные попытки не намокнуть, танцуя между каплями дождя.

Ритуалы и испытания.

Все в пределах или за пределами упорства и уступок, на пути к науке удовлетворения великим экспериментом, который называют жизнью.

Хочется верить, что это не горькое лекарство, всего лишь пара таблеток аспирина, а не больничная койка, экспедиция на Марс без полетного удостоверения, поход в церковь без того, чтобы рождаться заново, смех сквозь слезы.

Любовное послание.

К жизни.

Иногда, чтобы продвинуться вперед, надо вернуться. Вернуться, но не ради того, чтобы предаваться воспоминаниям или гоняться за призраками прошлого. Вернуться, чтобы понять, откуда ты пришел, где был, как оказался ЗДЕСЬ.

– МДМ, реклама «линкольна», 2014

Как я оказался здесь?

На человеческом родео я заработал немало шрамов. Иногда получалось хорошо, иногда плохо, и в конце концов я привык наслаждаться и тем и другим. Расскажу-ка я кое-что о себе, чтобы было понятнее, в чем дело.

Я младший из трех братьев, сын родителей, которые дважды разводились и три раза вступали в брак. Друг с другом.

С детства мы говорили друг другу: «Я тебя люблю». Искренне.

В десять лет я налепил переводную татуировку, и за это меня выпороли так, что задница посинела.

Когда я в первый раз пригрозил, что уйду из дома, родители собрали мне рюкзак.

Отец не присутствовал при моем рождении. Он позвонил маме и сказал: «Только очень прошу, если родится мальчик, не называй его Келли».

Всю жизнь больше всего на свете я хотел быть отцом.

Я научился плавать, когда мама столкнула меня в реку Льяно – либо сорвусь с водопада в тридцати ярдах ниже по течению, либо выберусь на берег. Я выбрался на берег.

Я всегда первым до дыр протирал коленки в суперпрочных джинсах «тафскин».

Два года подряд я получал больше всех красных карточек в детской футбольной лиге (до 12 лет). Я был вратарем.

Когда я начал ныть, что мои единственные кеды старые и немодные, мама сказала: «Не канючь, а то познакомлю тебя с безногим мальчиком».

В пятнадцать лет меня шантажом вынудили заняться сексом. Тогда я свято верил, что секс вне брака – прямая дорога в ад. Сейчас я всего лишь смею надеяться, что это не так.

В восемнадцать меня избили до беспамятства, швырнули в автофургон и надругались надо мной.

В мексиканском городке Реал-де-Каторсе я, наевшись пейотля, оказался в клетке с кугуаром.

Мне на лоб наложили семьдесят восемь швов. Зашивал ветеринар.

Я заработал четыре сотрясения мозга, свалившись с четырех разных деревьев. Три из них – в полнолуние.

Я барабанил укуренный в чем мать родила, и меня арестовали.

Я оказал сопротивление при аресте.

Собираясь поступать в колледж, я подал документы в университет Дюкa, Техасский университет в Остине, Южный методистский университет и университет Грэмблинга. Меня согласились принять три из четырех.

Я никогда не чувствовал себя жертвой.

У меня есть много доказательств того, что существует мировой заговор сделать меня счастливым.

В жизни мне удалось выкрутиться из бо́льших неприятностей, чем я предполагал.

Мне часто попадались чужие стихи, автором которых был я, сам того не зная.

Я был наивен, озлоблен и циничен. Но я неколебимо верю в добросердечность – присущую и мне, и всему человечеству, – которая объединяет всех нас.

Я считаю, что правда оскорбительна, только если мы лжем.

Я воспитан на экзистенциальной логике вольнодумцев, на пышном наборе несуразностей, на фикции фантасмагорической физики, ведь это должно быть правдой, даже если неправда.

А вот любовь – не фикция. Любовь настоящая. Иногда кровожадная, но без вопросов.

Я очень рано усвоил принцип относительности: как справляться с трудностями.

Я узнал, что такое стойкость, последствия, ответственность и тяжелый труд. Я научился любить, смеяться, прощать, забывать, играть и молиться. Я научился ловчить, продавать, очаровывать, менять курс, превращать поражения в победы и травить байки. Я научился лавировать меж бед и радостей, меж похвал и гадостей, меж достатка и нехватки, меж любовных песнопений и отборных оскорблений. Особенно когда сталкиваешься с неизбежным.

Это рассказ о том, как справляться с неизбежным.

Это рассказ о зеленом свете.

Это первые пятьдесят лет моей жизни, мой послужной список, пока еще не дописанный до последнего слова.

Что такое зеленый свет?

Зеленый сигнал светофора означает «идите» – шагайте вперед, двигайтесь, продолжайте. Светофоры регулируют дорожное движение, и если их правильно настроить, то машина попадет в «зеленую волну». Зеленый свет означает «следуйте вперед».

В жизни зеленый светзеленый свет. Он не сбивает с пути. С ним легко. Он – как босоногое лето. Он говорит «да» и дает то, чего ты хочешь.

Иногда зеленый свет притворяется желтым или красным. Предупреждение, объезд, пауза для размышлений, временная остановка, спор, несварение желудка, болезнь, боль. Точка, нож, помеха, неудача, страдание, пощечина, смерть. Никто не любит желтый и красный свет. Они замедляют, останавливают твой бег. С ними трудно. Они – босоногая зима. Они говорят «нет», но иногда дают то, что тебе необходимо.

Для того чтобы поймать зеленый свет, нужно умение: намерение, контекст, осмысление, выносливость, предвидение, стойкость, скорость и дисциплина. Зеленый свет можно поймать, если определить, где в твоей жизни горит красный, и изменить курс так, чтобы его избежать. А еще зеленый свет можно заслужить или разработать и создать самому. Можно даже запланировать, где он должен быть в будущем – чтобы облегчить себе путь, – но для этого нужны сила воли, тяжкий труд и правильный выбор. Мы сами можем создавать зеленый свет.

Для того чтобы поймать зеленый свет, нужно уметь улучить момент. Момент в жизни мира, а не в твоей собственной. Когда попадаешь в струю, настраиваешься на волну. Зеленый свет можно поймать по счастливой случайности, просто оказавшись в нужное время в нужном месте. Удастся ли поймать зеленый свет, в будущем во многом зависит от интуиции, кармы и везения. Иногда поймать зеленый свет помогает судьба.

Успешное движение по магистрали жизни означает правильное отношение к неизбежному в нужный момент. Неизбежность ситуации не относительна; когда признаешь, что какая-то ситуация приведет к неизбежному результату, относительным является то, как ты намерен к этому отнестись. Можно либо и дальше настойчиво добиваться желаемого, либо изменить направление и зайти с другой стороны, либо признать поражение и смириться с судьбой. Продолжаешь, меняешь планы или поднимаешь белый флаг и живешь себе дальше.

Это и есть секрет того, как жить в свое удовольствие: что из перечисленного выбирать и когда.

Такое вот искусство жизни.

Я верю, что все наши поступки – часть плана. Иногда все идет по плану, а иногда нет. И это тоже часть плана. Осознание этого – очередной зеленый свет.

В конце концов сегодняшние трудности в зеркале заднего вида твоей жизни окажутся скрытым благословением. Со временем вчерашний красный свет ведет тебя к зеленому свету. Все разрушения рано или поздно приводят к созиданию, смерть ведет к рождению, боль – к наслаждению. В этой жизни или в следующей все, что падает, обязательно поднимется.

Все дело в том, как относиться к стоящим перед нами проблемам и как с ними справляться. Настойчиво добивайся, меняй курс или признавай поражение. Выбор делаешь ты сам, и всякий раз выбор зависит лишь от тебя самого.

Эта книга о том, как поймать больше «да» в мире, полном «нет», и как распознать, когда именно «нет» на самом деле оказывается «да». Эта книга о том, как ловить зеленый свет и как осознать, что желтый и красный в конце концов становятся зеленым.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Сознательно и намеренно… Удачи.

Часть первая

Логика вольнодумцев

1974 г. Среда, вечер

Отец только что вернулся с работы. Швырнул в стиральную машину замызганную синюю рубаху (на левом нагрудном кармане вышито «Джим») и в одной майке сел во главе стола. Проголодался. Мы с братьями уже поужинали. Мама вытащила из духовки отцовскую порцию и метнула тарелку по столешнице.

– Солнышко, пюрешки побольше, – сказал отец, принимаясь за еду.

Он был человеком крупным: ростом шесть футов четыре дюйма, весом 265 фунтов. «Самый что ни на есть бойцовый вес, – говорил он. – Был бы легче, слег бы с простудой». В его сорок четыре года 265 фунтов выпирали в местах, которые в этот вечер совершенно не привлекали маму.

– Тебе пюрешки мало, ЖИРДЯЙ? – рявкнула она.

Я спрятался за диван в жилой комнате, занервничал.

Отец, не поднимая головы, продолжал есть.

– Глянь, какое пузо отрастил. Ну жри, жри, ЖИРДЯЙ, – приговаривала мама, наваливая в отцовскую тарелку невероятное количество пюре.

И понеслось. БАБАХ! Отец оттолкнул стол к потолку, встал и подступил к маме.

– Черт побери, Кэти, я целыми днями горбачусь, прихожу домой отдохнуть, дай хоть поесть спокойно.

Ну, дальше пошло-поехало.

Мои братья знали, что будет. И я знал. И мама знала, поэтому бросилась к телефону на дальней стене кухни, чтобы вызвать полицию.

– А тебе все неймется, да, Кэти? – процедил отец сквозь сжатые зубы и, тыча указательным пальцем, двинулся к ней через кухню.

Мама с размаху зафигачила ему по лицу телефонной трубкой.

Из разбитого носа хлынула кровь.

Мама подбежала к шкафчику, схватила двенадцатидюймовый поварской нож и пригрозила:

– Что, слабó тебе, ЖИРДЯЙ?! Вот я тебе сейчас все кишки выпущу!

Они кружили посреди кухни. Мама грозила ножом, отец с разбитым в кровь носом злобно скалился. Он сгреб початую четырнадцатиунциевую бутылку кетчупа «Хайнц», открыл крышку и стал размахивать бутылкой, как клинком.

– Давай-давай, ЖИРДЯЙ! Я тебе живо пузо пропорю!

Отец встал в позу матадора и начал прыскать на маму кетчупом.

– Ага! Попал! – с издевкой вопил он, прыгая из стороны в сторону.

Он ловко уворачивался от поварского ножа и поливал маму кетчупом, отчего она злилась все больше и больше.

– И снова попал! – язвил отец, когда маму пересекала очередная красная полоса.

Так продолжалось некоторое время, пока мама не обессилела от гнева. Перепачканная кетчупом, она швырнула нож на пол и выпрямилась, тяжело дыша и размазывая слезы по щекам.

Отец отбросил бутылку кетчупа, перестал изображать матадора и ткнул носом в предплечье, вытирая кровь.

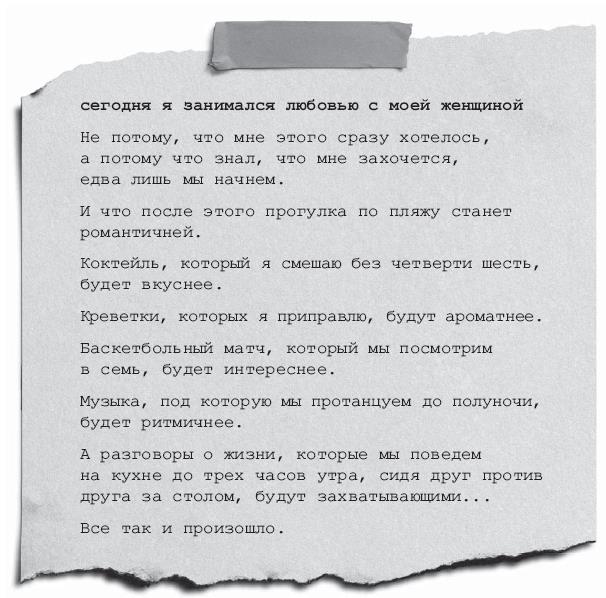

С минуту они глядели друг на друга: на мамином лице слезы смешались с кетчупом, на отцовскую грудь стекала струйка крови. Внезапно родители сорвались с мест и стиснули друг друга в безумных объятьях, потом упали на колени, повалились на окровавленный, залитый кетчупом линолеум… и занялись любовью. Красный свет стал зеленым.

Потому что у моих родителей были вот такие отношения.

Поэтому мама, вручив отцу приглашение на их собственную свадьбу, заявила: «На обдумывание – сутки».

Поэтому мама с отцом трижды вступали в брак и дважды разводились – друг с другом.

Поэтому отец четыре раза ломал маме средний палец, чтобы она не тыкала ему в лицо.

Вот такая у них была любовь.

Покинув Ирландию, клан Макконахи расселился по миру – от Ливерпуля в Англии до Нового Орлеана и Литтл-Рока в Западной Виргинии. Среди моих предков нет благородных особ. Зато есть скотокрады, азартные игроки на прогулочных пароходах и телохранитель Аль Капоне.

Мой отец родился в Паттерсоне, штат Миссисипи, но вырос и считал родным домом Морган-Сити в Луизиане.

Мама родом из Алтуны, штат Пенсильвания, но всем говорила, что из Трентона, в Нью-Джерси, потому что «кому ж понравится быть родом из Алтуны».

У меня два брата. Старшего, Майкла, вот уже сорок лет зовут Рустером, потому что даже если он ложится спать за полночь, то все равно просыпается с петухами, на рассвете. Когда ему исполнилось десять, он заявил, что хочет в подарок братика, поэтому в 1963 году родители усыновили моего второго брата, Пэта, из методистского детского приюта в Далласе. Каждый год они предлагали Пэту устроить встречу с его настоящими родителями, но он упрямо отказывался, а когда ему исполнилось девятнадцать, вдруг согласился. В назначенную дату мама, отец и Пэт отправились в Даллас. Мама с отцом остались в машине, припаркованной на обочине у дома. Пэт подошел к двери, позвонил и вошел, а спустя пару минут вышел и уселся на заднее сиденье.

– В чем дело? – спросили родители.

– Да я хотел взглянуть, не облысел ли отец, потому что у меня начала редеть шевелюра.

Первая свадьба

22.12.1954

Вторая свадьба

18.12.1959

Мое появление на свет было случайностью. Родители много лет пытались завести еще одного ребенка, но безуспешно, поэтому до пятого месяца беременности мама считала, что у нее опухоль. Когда начались роды, отец отправился не в больницу, а в бар, так как подозревал, что я – не от него.

А все-таки я – от него.

В первый раз меня выпороли за то, что в детском саду я откликнулся на имя Мэтт («Ты же не щенок какой-нибудь!» – орала мама), второй – за то, что я сказал брату: «Я тебя ненавижу!», третий – за «не могу», а четвертый – за то, что солгал об украденной пицце.

За «дерьмо», «черт» и «твою мать» мне мыли рот мылом, но в общем ругали только за те слова, употребление которых было чревато большими неприятностями. Для меня самого. За оскорбительные слова. Вообще-то, слова сделали меня тем, кто я есть, потому что они были больше чем просто слова. Они выражали определенные ожидания, приводили к определенным последствиям. Они были ценностями.

От родителей я узнал, что имя мне дали не случайно.

Узнал, что нельзя ненавидеть.

Научился не говорить «не могу».

И никогда не лгать.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Родители не надеялись, что мы будем следовать установленным правилам, а ожидали этого. Несбывшиеся ожидания ранят больнее несбывшихся надежд, а сбывшиеся надежды доставляют больше счастья, чем сбывшиеся ожидания. У надежд бо́льшая отдача счастья и меньшие затраты на исполнение, но измерению они поддаются плохо. А мои родители предпочитали измерять.

Я ни в коем случае не пропагандирую телесные наказания как воспитательный метод, но знаю, что в детстве не делал того, что запрещалось, потому что не хотел порки. А еще я знаю, что делал то, что следовало, потому что хотел заслужить родительскую похвалу. Такие вот последствия.

Я родился в любящей семье. Мы всегда любили друг друга, даже когда в ком-то что-то и не нравилось. Мы до сих пор обнимаемся, целуемся, дурачимся и в шутку деремся. Мы не злопамятны.

Среди моих предков много тех, кто нарушал правила. Много свободомыслящих вольнодумцев, которые всегда голосовали за республиканцев, веря, что это не позволит другим вольнодумцам вторгаться на нашу территорию.

В нашей семье придерживались строгости и требовали соблюдать правила, до тех пор, пока у тебя не хватит смелости их нарушить. Мы вели себя так, как велели мать с отцом, потому что «так сказано», а непослушание наказывалось не запрещением гулять, а ремнем или оплеухами, потому что «так доходчивее и отнимает меньше драгоценного времени». Часто сразу после порки родители вели нас в нашу любимую кафешку, на чизбургеры и молочный коктейль, отмечая затверженный урок. Нас могли отругать за нарушение правил, но если уж попался с поличным, то порки было не избежать. Такое обращение на первый взгляд кажется жестоким, и то, что для нас привычно, часто задевает других, но мы с этим вполне справляемся и ни на что не жалуемся.

Подобная жизненная философия сделала меня ловчилой во всех смыслах этого слова. Я привык работать, и мне нравится ловчить. А еще благодаря этому мне есть о чем рассказать.

Как истинный сын американского Юга, начну с рассказа о маме. Она – та еще штучка, живое доказательство того, что ценность отпирательства целиком и полностью зависит от степени упрямства. Мама дважды победила рак – с помощью аспирина и упрямого нежелания признать болезнь. Она из тех женщин, которые не задумываясь, с ходу заявляют «я сделаю» и «я готова» и говорят «я обязательно приду», не дожидаясь приглашения. Ярая приверженка всего, что выгодно для нее, она не привыкла ни поступать сообразно ситуации, ни учитывать чужое мнение, потому что не терпит ждать чьего-то позволения. Может быть, она и не самый умный человек на свете, но ее это нисколько не волнует.

Сейчас ей восемьдесят восемь лет, но мне все равно редко когда удается лечь спать позже или проснуться раньше, чем она. В молодости она не возвращалась с танцев до тех пор, пока не протирала чулки до дыр.

Она с такой скоростью находит себе извинения, что никогда не расстраивается. Однажды я спросил ее, жалеет ли она о чем-то в конце дня, и она тут же ответила: «Каждый день, сынок, только к утру я по-любому об этом забываю». Она всегда заявляла: «В чужой дом надо входить не как покупатель, а как владелец». Естественно, ее любимое слово – «да».

В 1977 году мама отправила меня на конкурс «Юный мистер Техас» в городе Бандера.

Я выиграл приз.

Мама вставила фотографию в рамку и повесила на стену в кухне.

Каждое утро за завтраком она показывала на фотографию и говорила: «Вот полюбуйтесь, победитель, юный мистер Техас семьдесят седьмого года».

В прошлом году я случайно наткнулся на эту фотографию в мамином фотоальбоме и заметил какую-то надпись на призе. Увеличив изображение, я прочел: «Второе место».

Я позвонил маме, королеве относительности, и сказал:

– Мам, ты всю жизнь утверждала, что я победил на конкурсе «Юный мистер Техас», а на самом деле я занял второе место.

– Нет, первое место отдали мальчишке из богатой семьи, потому что его нарядили в дорогой костюмчик с жилеткой, – ответила она. – Это нечестно. Так что юный мистер Техас – это ты.

Потом, в 1982 году, в седьмом классе, я принял участие в поэтическом конкурсе. За день до конкурса я показал маме свое стихотворение.

– Неплохо, – сказала она, – но надо доработать.

Я ушел к себе в комнату сочинять новый вариант.

Пару часов спустя, довольный написанным, я снова принес стихи маме.

Она прочитала. Ничего не сказала.

– Ну как? – спросил я.

Она не ответила. Открыла книгу в твердой обложке на заложенной странице, положила передо мной, ткнула пальцем и заявила:

– А как тебе вот это?

Это было стихотворение Энн Эшфорд.

– Мне нравится, – сказал я. – А что?

– Вот так и напиши, – сказала мама.

– Как – так? В каком смысле?

– Ты ведь его понимаешь?

– Да, но…

– Если оно тебе нравится и если ты его понимаешь, то оно – твое.

– Мам, но оно ведь на самом деле не мое, а Энн Эшфорд.

– А что оно для тебя означает?

– Ну, когда тот, кого ты любишь, просто хочет посидеть с тобой и поговорить…

– Вот именно. Значит, если оно тебе нравится, если ты его понимаешь и если оно для тебя что-то означает, то оно – твое. Вот и напиши его.

– И подписать своим именем?

Да.

Я так и сделал.

И выиграл поэтический конкурс.

Мама не получила никакого воспитания и, поскольку не любила свое детство и юность, отвергла свое прошлое и придумала себе новое. Она твердо верила: то, что ты понял, принадлежит тебе, а значит, его можно присвоить, пользоваться как своим, продавать как свое и получать за это награды. Плагиат?

– Да плевать. Все равно никто ничего не узнает, а если узнают, то ничего плохого не сделают. Только обвинят и медаль отберут. Да ну их, – говорит мама.

Очевидно, что мама готовила меня в актеры задолго до того, как я сам избрал эту профессию.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Мама учила нас рисковому экзистенциализму, а отец – здравому смыслу. Он ценил почтительное обращение, «да, сэр», «нет, сэр», дисциплину, верность, настойчивость, добросовестность, честный труд, скромность, ритуалы взросления, уважение к женщинам и способность зарабатывать деньги на содержание семьи. А еще он писал картины, учился балету, играл в футбольной команде «Грин-Бей Пэкерс», не брезговал азартными играми, не пропускал мошеннических схем-«пирамид», любил выигрывать, а не покупать вещи и мечтал, «если сильно повезет», открыть закусочную на флоридском пляже.

Воспитывая сыновей, отец сперва ломал, а потом строил. Он уважал желтый свет, поэтому первым делом заставил нас усвоить основополагающие принципы поведения и лишь после этого проявлять индивидуальность. Выражаясь языком футболистов, сначала он учил нас играть в защите, а потом в нападении.

Всем было ясно, кто в доме хозяин, и если кто-то из нас троих пытался поставить это под сомнение, то отец хмыкал: «Ну вы знаете, где меня искать». Мы его боялись. Не потому, что он нас бил или еще как-то измывался, а потому, что он был наш отец. Мы брали с него пример. Для нас он был и высшим законом, и властью. Он не выносил дураков, но смягчался, если ты признавал, что сглупил. Огромный, как медведь, он был снисходителен к неудачникам и беспомощным людям, а к миру и к себе самому относился с грубоватым юморком. «Лучше потратить деньги на веселье, чем зарабатывать их скукой». Однажды, в конце 1980-х, банк отказал ему в выдаче кредита, и отец заявил банковскому служащему: «Ну, либо сейчас вы захлопнете передо мной дверь, либо мы с вами выйдем из банка друзьями». Кредит ему все-таки выдали. Отец обожал устраивать вечеринки, пить пиво и травить байки – и все это у него прекрасно получалось.

Майк – его старший сын. Майком отец занимался больше, чем Пэтом или мной, во-первых, потому что Майк был его первенцем, а во-вторых, к появлению нас с Пэтом отец работал в разъездах. У Майка – уверенного в себе, трудолюбивого, смышленого и запальчивого парня – была душа хиппи, и он вставал на защиту всех, кто послабее. Он никогда не терял головы, был равнодушен к боли, как барсук, и при первом же признаке неприятностей все обращались к нему. Мама всегда говорила, что он любую смерть переживет и, в отличие от нас с Пэтом, за него даже молиться не надо.

В нас воспитали уважение к Ветхому Завету, но адскими муками особо не пугали. В родительских принципах воспитания нашлось место и для милосердного учения Иисуса Христа.

В старших классах Майк отрастил патлы такой длины, что тренер футбольной команды Джим Колдуэлл попросил его подстричься. Отец с ним согласился, но Майк отказался.

На следующий день отец повез Майка в школу и по дороге сказал:

– Сынок, ты прямо как настоящий хиппи. Если не обкорнаешь патлы, тренер погонит тебя из команды.

– А мне плевать, пап. Мои волосы, что хочу, то и делаю. Пусть себе гонит, мне все равно. Стричься я не буду.

– Слушай, сынок, лучше не упрямься и подстригись.

Возмущенный Майк возразил:

– Нет, папа. Не буду я стричься.

– Сынок, я же тебе сказал…

– А у Иисуса тоже были патлы, – выпалил Майк.

Отец молчал. Майк знал, что совершил ловкий ход, помянув религию, и что, возможно, все сложится в его пользу. Отец молча вел машину. Когда они подъехали к школе, Майк окончательно уверился, что Иисус ему помог, но тут отец газанул и промчался мимо школы.

– Эй, пап, ты чего? – спросил Майк.

Не говоря ни слова, отец отъехал на восемь миль от школы, потом вдруг свернул на обочину, потянулся к пассажирской дверце, распахнул ее, вытолкал моего брата из салона и буркнул:

– Иисус ходил пешком.

В тот день мой брат явился в школу с опозданием. Не только потому, что ему пришлось пройти восемь миль, но еще и потому, что по пути он зашел в парикмахерскую.

Трудовой путь отец начал на бензозаправке «Тексако», потом занялся перевозкой труб, а потом стал поставщиком труб в местной компании «Генско». Он был хорошим продавцом. Он устроил Майка в отдел продаж, и Майк стал замечательным продавцом, причем очень быстро. Спустя два года, когда Майку исполнилось двадцать два, его признали лучшим продавцом компании. Директор компании поручил ему самого важного клиента, Дона Ноулса. Отец очень гордился Майком, но при этом помнил, что Майк – его сын.

За нашим домом был деревянный амбар, выходивший в проулок. В амбаре стоялa фура, оставшаяся с тех времен, когда отец занимался перевозкой труб. Как-то субботним вечером отец сказал Майку:

– Давай-ка выпьем пивка и пойдем в амбар, ножи метать.

– Договорились, пап. Вечером увидимся.

Часов в десять вечера, основательно залившись пивом, отец предложил:

– А пойдем покатаем трубы! Давненько мы с тобой этим не занимались.

«Катать трубы» означало подогнать пустую фуру к чужому складу труб, загрузить ее под завязку и умыкнуть товар. Когда отец занимался перевозкой труб, они с Майком частенько такое проделывали по субботам.

– А на чей склад поедем, пап?

Отец уставился на Майка и заявил:

– К Дону Ноулсу.

Вот же ж черт.

– Нет, пап, я пас. Ты же знаешь, Ноулс теперь мой клиент.

– Знаю. А еще знаю, что это я пристроил тебя в «Генско». Без меня не видать тебе таких клиентов как своих ушей. Кто для тебя важнее, сынок? Родной отец или долбаный Дон Ноулс?

– Пап, ну так нечестно!

– Что нечестно? С чего ты нос воротишь? Западло с отцом трубы покатать? Важной птицей заделался, а?

Вот же ж черт.

– Пап, ну не шуми…

Отец снял рубашку.

– Нет уж, давай-ка посмотрим, что ты за важная птица такая! Против родного отца выступаешь? Ну-ка, докажи, хватит ли у тебя силенок.

– Пап, я ж не хочу…

Бац! Отец влепил Майку увесистую оплеуху. Майк отступил на шаг, выпрямился и закатал рукава:

– Ах вот, значит, ты как?

– Да вот так! Давай-давай, молокосос, покажи, на что ты способен.

В отце было 265 фунтов веса и 6 футов 4 дюйма роста. В Майке – 180 фунтов и 5 футов 10 дюймов.

Вот же ж черт.

Отец, пригнувшись, хуком справа врезал Майку в челюсть. Майк упал. Отец подступил к нему. Майк приподнялся и заметил рядом пятифутовый отрезок бруса сечением два на четыре дюйма. Не успел отец в очередной раз ударить сына, как Майк схватил брус, замахнулся им, как бейсбольной битой, и стукнул отца в правый висок.

Отец покачнулся, слегка оглушенный, но устоял на ногах.

– Прекрати, пап! Я не хочу с тобой драться! И воровать трубы у Дона Ноулса тоже не хочу!

Из отцовского уха текла кровь. Отец повернулся и врезал Майку еще одним хуком справа.

– Хрен тебе! – сказал он, повалив сына на землю.

Брус отлетел в сторону. Майк, защищаясь от ударов, сгреб горсть мелкого гравия и швырнул отцу в лицо, на время ослепив его.

Отец отшатнулся.

– Пап, ну хватит уже! Все, закончили.

Но отец не унимался. Ничего не видя, он бросился на голос сына. Майк легко увернулся.

– Хватит, пап!

Отец взревел, как слепой медведь с окровавленными ушами, и снова накинулся на Майка.

– Где ты, сопляк? Где мой сын, который не желает с отцом трубы катать?

Майк поднял брус и перехватил поудобнее.

– Папа, я тебя предупреждаю, завязывай. Еще раз ко мне полезешь, я тебя этой деревяшкой шарахну.

Услышав это, отец выпрямился и заявил:

– Ну, попробуй.

И метнулся к Майку.

БАЦ!

Отец огреб брусом по голове. И в беспамятстве упал.

– Ох, черт! Папа!!! – встревоженно крикнул Майк и внезапно испугался, что убил отца.

Из глаз брызнули слезы. Майк опустился на колени:

– Папа! Ну я же просил, не лезь ко мне!

Отец не шелохнулся. Четыре с половиной минуты Майк на коленях рыдал над поверженным отцом:

– Пап, я не хотел, я же просил, не нарывайся!!!

Отец наконец-то очухался и медленно встал.

– Папа, извини, пожалуйста! Прости меня! – закричал Майк.

Отец расправил плечи и стряхнул гравий со щек. Майк, всхлипывая от страха и волнения, приготовился к очередной атаке. Отец свежим взглядом смотрел на молодого человека, который только что его оглушил. На своего первенца.

Драка закончилась. По отцовским щекам струились слезы – слезы гордости и радости. Он раскинул руки, подошел к Майку и сдавил его в медвежьих объятиях, нашептывая ему на ухо:

– Молодец, мальчик мой! Молодец, сынок!

С того самого дня отец признал Майка ровней себе и держался с ним на равных. И больше никогда не бросал ему вызов и не мерился с ним силами – физическими, духовными или моральными. Они стали лучшими друзьями.

Видите ли, для отца были очень важны ритуалы взросления. Если ты считал, что можешь с ним справиться, то должен был это доказать. Что Майк и сделал.

Пэту тоже выпала честь испытать на себе отцовские методы превращения мальчиков в мужей. За последние сорок лет, пока Рустер делал карьеру в нефтяном бизнесе Западного Техаса, а я – в Голливуде, Пэт оставался верен семье и поддерживал самые близкие отношения с мамой. В юности он со мной нянчился, защищал меня, принимал в компанию своих друзей, познакомил меня с рок-н-роллом, научил играть в гольф, водить машину и приглашать девушек на свидание.

Для меня Пэт был героем. Его же героем был Ивел Книвел.

Пэт прошел отцовское испытание на прочность в пятницу, ранней весной 1969 года, за восемь месяцев до моего чудесного рождения. Отец с друзьями отправился на охоту, в угодья Фреда Смизера, в нескольких часах езды от нашего дома.

Вечером подгулявшие охотники решили развлечься, устроив соревнования «кто поссыт выше головы». Все выстроились вдоль амбарной стены, пометили меловой чертой рост каждого, а затем по очереди «подходили к снаряду». Отец одержал уверенную победу, окропив свою отметку на высоте 6 футов 4 дюйма. Какой приз ему достался? Право хвастаться.

Однако же самым высоким среди собравшихся был не отец, а Фред Смизер, ростом 6 футов 7 дюймов. И хотя отца уже объявили победителем, он решил проверить, сможет ли взять и эту высоту.

– Давай, Большой Джим! – подбадривали его приятели. – У тебя получится!

Отец выхлебал еще банку пива, изготовился и пустил струю.

Но выше шести футов четырех дюймов не попал.

– Вот, я же говорил, выше моей головы не поссышь! Такого никто не сможет! – заявил Фред Смизер.

На что отец тут же ответил:

– А мой сын сможет!

– Ну ты загнул, Джим, – ухмыльнулся Фред. – Выше моей головы никто не поссыт, даже твой сын.

– Ни фига. Хочешь на спор?

– Ладно. На что спорим?

В углу амбара стоял неновый мотоцикл-внедорожник «Хонда ХR-80». Дело в том, что Пэт целый год просил подарить ему внедорожник на Рождество, а отцу такие расходы были не по карману.

– А вот спорим на этот мотоцикл, Фред, что мой сын поссыт выше твоей головы.

Все захохотали.

Фред посмотрел на мотоцикл, перевел взгляд на отца и сказал:

– По рукам. А если не поссыт, с тебя двести долларов.

– Ну, таких денег у меня не водится, Фред. Но если мой сын не поссыт выше твоей головы, забирай мой пикап.

– Заметано, – сказал Фред.

– Договорились. Я съезжу за сыном, к рассвету вернемся, так что не вздумайте дрыхнуть.

Отец сел в свой старенький пикап и отправился домой, в Ювалде, за 112 миль от охотничьих угодий Фреда Смизера.

– Просыпайся, дружок, – негромко сказал отец, расталкивая спящего Пэта. – Надевай куртку и обувайся, мы сейчас поедем.

Восьмилетний Пэт вылез из постели, надел кеды, натянул куртку поверх белья и пошел в туалет.

– Нет-нет, сынок, – остановил его отец. – Терпи.

И повез Пэта за 112 миль, заставив по пути выпить две банки пива. К Фреду Смизеру они приехали без двадцати пять. Мочевой пузырь Пэта раздулся до предела.

– Пап, мне невтерпеж…

– Знаю, сынок, знаю. Погоди еще минуточку.

Отец с Пэтом (кеды, куртка, нижнее белье) вошли в амбар. Охотники поутихли, но не заснули. И Фред Смизер тоже.

– Ребята, это мой сын Пэт. И сейчас он поссыт выше Фредовой головы.

Все расхохотались.

Фред подошел к амбарной стене и провел над головой меловую черту – на высоте шесть футов семь дюймов.

– Пап, чего это он? – спросил Пэт.

– Видишь отметку на стене?

– Да, сэр.

– Сможешь до нее доссать?

– Делов-то! – Пэт стянул трусы до колен, обеими руками взялся за писюн, прицелился и пустил струю.

На два фута выше отметки Фреда Смизера.

– Молодец, сынок! Ну, что я вам говорил? Мой сын ссыт выше головы Фреда!

Отец метнулся в угол амбара, схватил мотоцикл и подкатил его к Пэту.

– Счастливого Рождества, сынок!

Они загрузили «хонду» в кузов отцовского пикапа и, проехав еще 112 миль, вернулись домой к завтраку.

Четырнадцать лет спустя Пэт стал лучшим гольфистом в команде университета Дельта штата Миссисипи. Пэта, игрока с нулевым гандикапом, прозвали Техасским Жеребцом. Он как раз стал победителем турнира Юго-Восточной спортивной студенческой конференции в игре на счет ударов, проходившего на гольф-поле ассоциации «Арканзас рейзорбекс». В автобусе по дороге домой тренер объявил, что намерен провести общее собрание команды.

– Завтра утром у меня дома, ровно в восемь.

На следующее утро тренер собрал игроков в своей гостиной и сказал:

– Мне стало известно, что вчера перед началом турнира кто-то из вас курил марихуану в городском парке Литтл-Рока. Необходимо выяснить, во-первых, кто привез марихуану в Литтл-Рок, а во-вторых, кто ее курил.

При этом он смотрел на Пэта. Пэт, воспитанный на отцовском принципе «всегда говори правду», сделал шаг вперед:

– Тренер, это я. Я привез марихуану, и я ее курил.

Он одиноко стоял в центре комнаты. Его товарищи по команде не шелохнулись и не произнесли ни слова, хотя косячок в парке Литтл-Рока курили на троих.

– И больше никто? – уточнил тренер.

Молчание.

– Решение я приму завтра и вас извещу, – сказал тренер. – А пока свободны.

На следующее утро тренер пришел к Пэту в общежитие.

– Об этом проступке я сообщу твоему отцу. А ты на семестр отстранен от соревнований.

Пэт вздохнул.

– Послушайте, я же честно признался. А вдобавок я лучший игрок в команде.

– Это не имеет значения, – сказал тренер. – У нас запрещено употреблять наркотики, а ты это правило нарушил. Поэтому и отстранен. И я сообщу твоему отцу.

– Ну хорошо, – сказал Пэт. – Хотите – отстраняйте. Но отцу ни в коем случае не говорите. Да поймите же, ему можно сказать, что я пьяным сел за руль. А за марихуану он меня убьет.

Подростком Пэта дважды уличали в курении марихуаны, и он, испытав на себе отцовские методы дисциплинарного воздействия, был твердо намерен не допустить третьего раза.

– А это уж ваше дело, – заупрямился тренер.

Пэт снова вздохнул:

– Ну ладно, тренер. А давайте мы с вами прокатимся.

Они уселись в машину Пэта, «Шевроле-камаро Z-28» 1981 года выпуска, и поехали по кампусу университета Дельта. Минут через десять Пэт нарушил молчание:

– Знаете, вот я вам честно скажу: хотите отстранить – отстраняйте. Но если вы позвоните отцу… я вас убью.

Пэта отстранили.

Отец об этом не узнал.

Как я уже говорил, мое рождение было незапланированным – мама до сих пор зовет меня «случайностью», а отец полушутя заявил ей: «Это не мой сын, Кэти, а твой». В моем детстве отец работал в разъездах, поэтому бо́льшую часть времени я провел с мамой. И это правда. Я был маминым сыном. Когда я был с отцом, то радовался каждому мигу.

Мне очень хотелось заслужить его одобрение, и иногда мне это удавалось. А иногда он весьма изобретательно и радикально изменял мои представления.

В детстве у меня был любимый сериал: «Невероятный Халк» с Лу Ферриньо.

Я восхищался его мускулами и, стоя перед телевизором, скидывал рубашку и копировал его позы: сгибал руки, сжимал кулаки, что было сил напрягал бицепсы, воображая себя бодибилдером.

Как-то раз отец застал меня за этим занятием.

– А что это ты делаешь, сынок? – спросил он.

– Когда-нибудь у меня будут такие же мышцы, – заявил я, указывая на экран. – Бицепсы как бейсбольные мячики!

Отец хмыкнул, скинул с плеч рубаху и встал перед телевизором в той же позе, что и я.

– Ну да, при виде бицепсов девчонки визжат от восторга, и выглядит все это впечатляюще, но этот тип такой перекачанный, что без посторонней помощи задницу себе не подотрет… Бицепсы эти его… фуфло.

Он медленно опустил руки, сжал кулаки, вывернул локти наружу и напряг массивные трицепсы.

– А вот трицепсы, сынок, – продолжил он, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, к бугрящимся мускулам на задней стороне плеча, – это рабочие мышцы, они тебя и прокормят, и крышу над головой построят. Трицепсы – вот это бабло.

Отец предпочитал ворочать мешки на складе, а не красоваться напоказ.

Летом 1979 года отец перевез маму, меня и Пэта из города Ювалде, штат Техас (население 12 000 чел.), в Лонгвью (население 76 000 чел.), самый быстро растущий – на волне нефтяного бума – населенный пункт Восточного Техаса. В Ювалде я научился справляться с трудностями, а в Лонгвью – мечтать.

Как и все, мы переехали из-за денег. Отец по-прежнему торговал трубами, а на буровых скважинах в Лонгвью можно было быстро разбогатеть. Едва мы обосновались в Лонгвью, Пэт уехал на сборы гольфистов, а мама решила провести «продолжительный отпуск» на пляже Наварре-Бич во Флориде. Рустер, которому еще не исполнилось и тридцати, уже стал мультимиллионером и переехал в Мидленд, штат Техас, так что в автодоме на окраине Лонгвью остались только мы с отцом.

Отцовские руки могли искалечить, а могли и исцелить. Когда мама страдала мигренями, отцовский массаж снимал боль лучше любых лекарств. Отцовские руки и отцовские объятья с одинаковой легкостью лечили и переломы, и сердечные раны, особенно у беспомощных слабаков.

Кроме нас, в автодоме жил попугай по кличке Везунчик. Отец обожал попугая, а попугай – отца. Каждое утро отец открывал клетку и выпускал Везунчика полетать по автодому. Попугай любил сидеть на отцовском плече или на предплечье. А еще они разговаривали друг с другом.

На ночь Везунчика запирали в клетку, а весь день он порхал себе по автодому, только надо было осторожно закрывать и открывать входную дверь, чтобы попугай не вылетел на свободу.

Однажды вечером, за день нагулявшись по окрестностям, я пришел домой как раз тогда, когда отец вернулся с работы.

Мы вошли в автодом, но Везунчик почему-то не взлетел к отцу на плечо. Странно. Мы обыскали весь автодом. Везунчик пропал. Черт, может, утром попугай выпорхнул в раскрытую дверь, а я не заметил? Или кто-то приходил сюда без нас?

Внезапно из дальнего конца автодома послышался отцовский голос:

– Ох, Везунчик! Боже мой! Ну надо же…

Я бросился к отцу. Он опустился на колени перед толчком. В воде на дне телепался Везунчик. По отцовским щекам струились слезы. Он обеими руками достал попугая из воды и, нежно покачивая в ладонях, причитал сквозь всхлипы:

– Ох, Везунчик! Как же ты так….

Везунчик сдох. Отец держал в горсти мокрое неподвижное тельце. Похоже, попугай случайно свалился в толчок, крышка захлопнулась, и он не смог из-под нее выбраться.

Рыдая, отец поднес дохлого попугая к лицу и вгляделся в поникшую птичью головку. Потом широко раскрыл рот и осторожно всунул в него Везунчика, так что наружу торчали только кончики крыльев и хвост. И начал делать попугаю искусственное дыхание. Он втягивал носом воздух, чтобы поддерживать ровный приток, и дышал размеренно и осторожно, чтобы не повредить крошечные птичьи легкие. Он стоял на коленях у толчка, наполовину засунув в рот попугая по кличке Везунчик, и делал птице искусственное дыхание. Один выдох… Второй выдох… Третий выдох… Отцовские слезы орошали и без того мокрое птичье тельце. Четвертый выдох… Пятый… Дрогнуло перышко. Шестой выдох… Седьмой… Затрепетало крыло. Восьмой… Отец чуть разжал руки и ослабил напряженные губы. Девятый… Затрепетало другое крыло. Отец раскрыл рот пошире. Десятый выдох… И тут из отцовского рта послышалось слабый писк. Горькие слезы стали слезами радости. Отец бережно вытащил голову Везунчика изо рта. Попугай дернулся, стряхнул с себя капли воды и слюны. Отец и птица смотрели друг другу в глаза. Попугай издох. А теперь ожил. Везунчик прожил еще восемь лет.

Тем же летом, пока отец был на работе, я целыми днями шастал по окрестным лесам Пайни-Вудс – босоногий, обвязав вокруг пояса фланелевую рубаху и сжимая в руках духовое ружье «Дейзи». В Ювалде таких деревьев не было. Тысячи высоченных сосен подпирали небо. Среди них была одна, которая нравилась мне больше всего, – белoствольная канадская сосна среди бесчисленных орегонских. Ее ствол был шести футов в поперечнике, а вершина устремлялась в космос.

Однажды, ближе к вечеру, в полумиле от дома, пытаясь подстрелить белку, я набрел на заросли, среди которых виднелась ограда футов десяти высотой, увитая густым плющом и увешанная обшарпанными табличками «ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Я пробрался сквозь кусты и заглянул за ограду. Во двор лесопилки. Повсюду расхаживали рабочие в касках, работали вилочные погрузчики и высились аккуратные штабеля бруса, досок и листов фанеры. Отлично, подумал я. Самое то для домика на дереве.

На том самом дереве. Я дождался, когда погрузчики остановятся, рабочие разойдутся, а лесопилку закроют, и часов в шесть побежал домой. У меня родился план, о котором я не мог рассказать отцу. План на все три летних месяца.

На следующее утро отец позавтракал и, как всегда, в половине седьмого отправился на работу. Как только он ушел, я залез в ящик с инструментом и отыскал кусачки для проволоки. Потом надел рубаху, схватил воздушку, оставил кеды в чулане и бегом бросился на разведку.

Как бы все это провернуть? На лесопилке целый день люди, поэтому надо приходить по ночам, решил я. А если меня там поймают? Или отец узнает, что я по ночам сбегаю из дома? А потом выяснится, что я ворую доски с лесопилки в полумиле от нас? Я волновался. И радовался.

После ужина я, как обычно, посмотрел очередную серию «Невероятного Халка», а потом мы с отцом пожелали друг другу спокойной ночи. Я лег в кровать и задумался, сколько придется ждать, пока я смогу улизнуть через окно. Было хорошо слышно, как отец возится в противоположном конце трейлера. Когда все звуки смолкли, я на всякий случай выждал еще час, тихонько встал с кровати, повязал на пояс фланелевую рубаху, оставил кеды в чулане, схватил воздушку, фонарик и кусачки, сбросил их через окно на газон, вылез в окно сам и отправился на лесопилку.

Было около часа ночи. Я рассчитал, что домой вернуться надо до пяти, так что мне предстояло несколько часов работы. На лесопилке было тихо. Я швырнул через ограду пару камней, проверить, нет ли сторожевых псов. Никаких собак не оказалось. Тогда я очистил участок ограды от плюща, прижал фонарик подбородком к груди и обеими руками поднес кусачки к проволоке. Щелк. Чтобы разрезать металлические звенья, понадобилась сила обеих рук. Щелк, щелк, щелк, щелк. Наконец я проделал отверстие шириной футов в шесть и высотой в фут – вполне достаточное для того, чтобы просунуть сквозь него доски, брусья и фанеру, но не очень заметное. Хотелось верить, что не очень.

Дрожа от возбуждения, я лег на спину и скользнул под ограду, в чужие владения. Подошел к штабелю бруса квадратного сечения, четыре на четыре дюйма, вытянул один, подтащил к отверстию в ограде, вытолкнул наружу, снова пролез под оградой и поволок брус за собой в лес. К большой белоствольной сосне. Потом побежал за следующим брусом. К тому времени, как я второй раз вернулся к дереву с добычей, было уже полпятого. Я сгонял к ограде, замаскировал отверстие плющом и ветками и помчался домой. Влез в окно, положил ружье и фонарик на полку, спрятал кусачки под матрас, лег в кровать и уснул. В шесть утра меня разбудил отец, готовить завтрак.

Так продолжалось больше месяца. По ночам я не спал, дремал днем, под белоствольной сосной, рядом с растущей горкой досок, возвращался домой к ужину, и все повторялось снова. Каждую ночь я уходил на лесопилку, до тех пор, пока у меня не накопилось пиломатериалов на огроменный дом на дереве.

Наконец самая опасная часть моего плана завершилась. Лета оставалось всего два месяца, пора было начинать строительство. С лесопилки я умыкнул футов сорок гвоздевой ленты, а молоток и ручную пилу взял дома, из ящика с инструментом. Теперь мне нужен был только дневной свет.

Следующие два месяца я каждый день просыпался в шесть, уходил из дома в семь и дотемна строил дом на дереве. Босиком, без рубахи, с грудью, крест-накрест перевязанной гвоздевой лентой, и с молотком в руке – то ли индеец-команч, то ли Панчо Вилья – я принялся за работу. Начал с первого уровня и постепенно надстраивал дом. В каждом листе фанеры, служившем полом, я прорезал у ствола квадратную дыру, два на два фута, для лесенок, чтобы перемещаться с этажа на этаж. А еще я соорудил подъемник. Каждое утро я брал с собой бутерброд, приходил на свою стройплощадку, укладывал пакет с бутербродом в подъемник, забирался на самый верхний этаж и подтягивал к себе еду. И съедал бутерброд, когда устраивал перерыв на обед.

Спустя шесть недель в моем доме на дереве насчитывалось тринадцать ярусов. Тринадцатый был в ста футах над землей. Оттуда открывался вид на окрестности и даже на Лонгвью, в пятнадцати милях отсюда. В две последние недели лета я каждый день забирался на самый верх, поднимал туда свой бутерброд и оставался один над целым миром. И мечтал. Мне казалось, что оттуда видно даже, как на горизонте скругляется Земля. Там я и понял, почему город назвали Лонгвью – «дальнозор».

Так я провел лучшее лето в своей жизни.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Наступил сентябрь, я пошел в школу. Мама вернулась из Флориды, и вскоре мы переехали в дом на противоположном конце города. Своего дома на дереве я больше не видел.

Мне до сих пор интересно, сохранился ли он. На съемках фильма «Мад» я вспоминал об этом доме – он был для меня таким же убежищем, как «лодка на дереве» для юных героев фильма. Тайна, секрет, опасное, удивительное место, где можно мечтать. Если бы «Мад» сняли в 1979 году, отец, наверное, сказал бы мне: «Слушай, сынок, я тут посмотрел чертовски хороший фильм, „Мад“ называется, давай посмотрим его вместе». А я в ответ сказал бы ему: «Пап, знаешь, я тут построил в лесу дом на дереве, хочу тебе показать. Чертовски хороший дом».

А помните мамин «продолжительный отпуск» во Флориде? Лишь двадцать лет спустя я узнал, что это был вовсе не отпуск – родители тогда второй раз разводились.

Я уже был в старших классах. Мы жили все там же, в доме на противоположном конце Лонгвью. Мама решила заняться предпринимательством и стала торговать вразнос косметическими средствами «Норковое масло». Реклама утверждала, что они обладают лечебными свойствами, «великолепно очищают кожу» и что если «напитать кожу норковым маслом, то она будет здоровой и чистой всю жизнь».

Тем временем у меня начался подростковый возраст – ну вы представляете, растут волосы в паху, отвисают яйца, ломается голос… и, разумеется, высыпают прыщи.

В один прекрасный день мама посмотрела на меня и заявила:

– Тебе нужно «Норковое масло».

Я всегда считал, что забота о своей внешности – один из признаков уважения к себе, поэтому стал каждый вечер перед сном щедро мазать физиономию «Норковым маслом». Количество прыщей увеличилось.

– Это потому, что кожа очищается, – сказала мама.

Я ей поверил и продолжал еженощно умащать себя «Норковым маслом».

Прошла неделя. Прыщей стало больше.

Прошло двенадцать дней. Теперь пошли угри.

– Мам, а ты уверена, что мне можно пользоваться этим кремом? – спросил я.

– Конечно уверена. Но давай позвоним моей начальнице Элейн, она придет, посмотрит и скажет точно.

Пришла Элейн, посмотрела на мое воспаленное лицо и завопила:

– Ух ты! Крем действует как положено. Очищает. Вытягивает всю грязь. У тебя очень грязная кожа, Мэттью! Так что пользуйся кремом каждый вечер, и в конце концов кожа станет чистой и здоровой. На всю жизнь.

Что ж, ничего не поделаешь. Придется терпеть. Я упорно мазался кремом. Через три недели щеки покрылись воспаленными волдырями. Появились жировики, угри загноились. Я был сам на себя не похож.

Вопреки советам мамы я решил сходить к дерматологу. Доктор Хаскинс посмотрел на меня:

– Ох, Мэттью, что за… у тебя все поры забиты жиром. Коже нечем дышать. Чем ты пользуешься?

Я вытащил тюбик «Норкового масла».

Дерматолог внимательно прочитал этикетку.

– И как долго ты им мажешься?

– Двадцать один день.

– О господи, это крем для сорокалетних женщин, а не для подростков переходного возраста. Твоя кожа и так выделяет много жира. Крем забил тебе все поры, Мэттью, и теперь у тебя тяжелая форма узловато-кистозного акне. Еще десять дней – и ты бы на всю жизнь покрылся оспинами. Я пропишу тебе таблетки изотретиноина. Надеюсь, удастся купировать воспаление, и ты за год избавишься от прыщей. Хочется верить, что следов не останется.

– Ах, Мэттью, неужели «Норковое масло» не подействовало? Какая жалость! – с невинным видом воскликнула мама.

– Угу… не подействовало.

Я немедленно выбросил чудодейственный крем и начал пить изотретиноин. У него оказалась целая обойма побочных эффектов. Кожа стала сухой, шелушилась, пересохшие уголки губ растрескались и кровоточили, колени ломило, жутко болела голова, выпадали волосы. Я страдал аллергией и с виду напоминал распухшую черносливину. И, несмотря на все это, я был неимоверно счастлив избавиться от акне, вызванного «Норковым маслом».

Но история на этом не окончилась. В семействе Макконахи все доводили до логического завершения. Отец учуял возможность поживиться.

– Подадим в суд на эту проклятую фирму! Так и поступим. Засудим их и стрясем денег. Сам знаешь, сынок, зря они всучили тебе этот крем. Элейн не должна была уговаривать маму, чтобы та его тебе навязала. Так что у нас есть все основания для иска.

Отец привел меня к своему юристу, Джерри Харрису, приятному и эрудированному человеку, весьма уверенному в себе, который держался с таким апломбом, будто жил в Далласе, а не в Лонгвью.

– Совершенно верно, у нас есть все основания для иска, – сказал Джерри. – Во-первых, этот продукт явно не предназначен для подростков, но на упаковке нет никаких предупреждений и указаний на возможные побочные эффекты. Мало того, что это доставило тебе определенные физические неудобства, так еще и…

Джерри с отцом многозначительно уставились на меня.

– Ты ведь испытал и значительный моральный ущерб, правда, Мэттью?

– Ну… ага.

Джерри вытащил кассетный магнитофон и нажал красную кнопку «запись».

– Так что? – спросил он.

– Да, в то время я испытывал значительный моральный ущерб.

– Почему? – спросил он, кивая.

– Потому… Потому что у меня высыпали ужасные прыщи, которых не было до того, как я начал пользоваться «Норковым маслом»?

– Совершенно верно, – подтвердил Джерри. – И это повлияло на твою самооценку?

– Да, сэр.

– Как?

– Она снизилась.

– Очень хорошо. А как это повлияло на твои отношения с девушками?

– Ну… раньше с девушками все было хорошо, а теперь не очень.

– То, что надо, – заявил Джерри, выключив магнитофон. – Джим, вчиняем иск. Нанесение морального ущерба ставит истца в преимущественную позицию. Да и вообще, посмотри на него – весь распух и выглядит ужасно. Можно рассчитывать на сумму от тридцати пяти до пятидесяти тысяч в качестве компенсации.

По отцовскому лицу расплылась довольная ухмылка. Он горячо пожал Джерри руку и похлопал меня по спине:

– Отлично сработано.

Как всем известно, судебные разбирательства – дело долгое. Прошло два года, мои прыщи исчезли, от угрей не осталось и следа. Изотретиноин подействовал. Меня вызвали давать показания в присутствии адвоката ответчика, фирмы-производителя «Норкового масла». На столе стоял кассетный магнитофон, включенный на запись.

– Мэттью, как ты себя чувствуешь?

– Намного лучше, спасибо.

– Мне очень жаль, что с тобой это произошло. Наверное, тогда это тебя очень расстроило?

Я не верил своим ушам: адвокат задал вопрос, который играл мне на руку. У меня был готов ответ:

– Да, сэр. Я был очень расстроен. Мало того, что я выглядел как человек-слон, у меня пересохла кожа, выпадали волосы, болели колени и спина, шелушилась кожа. Я полностью утратил уверенность в себе, а девушки не обращали на меня внимания. «Норковое масло» искалечило мне жизнь.

– Боже мой! Представляю, как тебе было тяжело. И сейчас трудно, наверное, да?

Я с готовностью согласился:

– Да, сэр, трудно.

Он внимательно посмотрел на меня и, сложив губы в едва заметную улыбку Чеширского кота, достал из-под стола школьный фотоальбом – мой школьный фотоальбом – за тот самый 1988 год. Потом медленно раскрыл его на заложенной странице, повернул альбом ко мне, придвинул поближе и, наклонившись через стол, ткнул пальцем в фотографию:

– Вот это – ты?

Разумеется, это был я. С Камиссой Спринг. На груди у меня и у Камиссы красовались ленты наискось. На ленте Камиссы была надпись: «Первая красавица». На моей ленте: «Первый красавец». Черт возьми! Я сразу понял, что дело не выгорит. Меня подловили.

– Искалечило жизнь, говоришь? Да, заметно, что ты очень расстроен, – сказал адвокат, ухмыляясь.

Так оно и вышло, что иск отозвали.

Отец долго не мог успокоиться. Тянулись недели, а он все бурчал себе под нос:

– Черт бы тебя побрал, сопляк! Профукал такой шанс выиграть дело и заработать тридцать пять, а то и все пятьдесят тысяч компенсации! Нет, надо было обязательно стать «Первым красавцем». Все дело испортил! Черт бы тебя побрал!

Спустя несколько месяцев мама отправилась в Наварре-Бич, во второй «продолжительный отпуск» (на этот раз родители не разводились, а просто решили немного отдохнуть друг от друга), и мы с отцом снова остались вдвоем, только не в трейлере, а в доме с тремя спальнями. Я вернулся домой к установленному сроку – к полуночи. Как ни странно, отец не спал. Разговаривал по телефону. Я заглянул в отцовскую спальню.

– Да, мистер Фелкер, он только что пришел, – говорил он в трубку. – Сейчас я у него спрошу.

В спальне горел свет. Отец в нижнем белье сидел на кровати. Он зажал трубку плечом и посмотрел на меня:

– Чем сегодня развлекались, сынок?

Мне бы сразу все честно рассказать, но я решил, что выкручусь – перед тем, кто учил меня выкручиваться.

– Да так… Сходили с Бадом Фелкером в «Пиццу-хат», а потом он подвез меня домой.

– Вы за пиццу заплатили, сынок?

Отец давал мне возможность признаться во всем начистоту и избежать наказания за самое худшее – хуже, чем быть пойманным на озорстве, – за ложь. Но вместо этого, хотя мне и было ясно, что ему все известно, я уклончиво ответил:

– Кажется, да. Ну, я первым пошел к машине, потому что Бад должен был заплатить.

Я сам себе вырыл яму, из которой теперь было не выбраться.

Отец вздохнул, расстроенно поморгал и снова поднес телефонную трубку к уху:

– Мистер Фелкер, спасибо. Я с ним разберусь.

И положил трубку на рычаг.

Меня пробил пот.

Отец невозмутимо оперся ладонями о колени, поднял голову, поглядел мне в глаза и стиснул зубы.

– В последний раз спрашиваю, сынок. Ты знал, что вы крадете пиццу?

Мне бы сказать: «Да, папа, знал», – и все бы закончилось строгой отповедью за то, что мы попались по дури. Ну и попробовал бы ремня – собственно, за то, что попались. Но нет.

На мотне моих джинсов появилось крошечное мокрое пятнышко. Широко раскрыв глаза, я с запинкой произнес:

– Н-нет, сэр. Пап, я же сказал…

ХЛОП! Прерывая мою жалобную мольбу, отец вскочил с кровати и хлестнул меня рукой по лицу. Я упал – не от удара, а потому, что меня не держали ноги, внезапно ослабевшие от страха.

Я это заслужил. Заработал. Сам напросился. Хотел. И получил.

Я соврал отцу и разбил его сердце.

И дело было не в украденной пицце. Он и сам не раз воровал пиццу, и не только пиццу. Мне надо было сразу признаться. А я солгал.

Я стоял на коленях, рыдая от ужаса – так же, как когда-то мой брат Майк, но он рыдал из-за другого. Мне было стыдно. В отличие от Майка в амбаре, я был ссыклом, подлецом, рохлей. Трусом.

«Это не мой сын, Кэти, а твой», – звучало у меня в ушах.

Отец стоял надо мной.

– Официантка в «Пицце-хат» узнала Бада, нашла номер его телефона, позвонила ему домой и попросила его отца, чтобы тот велел ему на следующий день принести деньги за пиццу. Бад признался отцу, что это он решил умыкнуть пиццу, а ты просто его не остановил. Но ты мне солгал, сынок, сказал, что ничего не знал.

Он хотел, чтобы я поднялся, признал свою вину, посмотрел ему в глаза и принял положенное наказание. Но я этого не сделал.

Я струсил, начал оправдываться и канючить. Он молча смотрел на меня. По моим джинсам расплывалось мокрое пятно.

Отец, разъяренный моей бесхарактерностью, встал передо мной на четвереньки, как медведь, и начал дразнить:

– Ну-ка, засвети мне в морду! Даю тебе четыре попытки против моей одной. Ну же, не трусь!

Парализованный страхом, я не отреагировал. При одной мысли о том, чтобы ударить отца, руки стали картонными. Мысль о том, что он меня снова ударит, ужасала еще больше.

– Ну почему?! Почему?! – завопил он.

Не в силах ответить, я на коленях отполз в угол и сжался в комок. Отец встал и сокрушенно покачал головой, пытаясь понять, почему его сын вырос таким трусом.

Я часто жалел о том, что сделал и чего не сделал в тот вечер.

Отец предоставил мне возможность пройти ритуал взросления – стать мужчиной в его глазах, – но я перепугался, обоссал штаны и провалил испытание. Спасовал.

Часть вторая

Найди волну

1988 г., весна

Выпускной класс школы. У меня все было прекрасно: отличные оценки, работа, которая гарантировала мне сорок пять долларов в кармане, гандикап 4 в гольфе, звание «Первый красавец». Вдобавок я встречался с самой красивой девчонкой из нашей школы – и из соседней школы тоже. В общем, меня несла зеленая волна.

Крутой парень, который на вечеринках невозмутимо стоит у стены и курит, – это не про меня. На вечеринках я танцевал, охмурял девчонок и на всех концертах проталкивался в первый ряд, даже если приходил последним. Я старался изо всех сил. Я ловчил.

У меня был пикап-внедорожник. После уроков именно в нем я катался с девчонками по грязи[2]. К решетке радиатора я прикрутил мегафон и по утрам на школьной автостоянке прятался в кабине и вопил на всю округу: «Эй, поглядите, Кэти Кук сегодня в клевых джинсах! Классно выглядит!»

Всем нравилось. Все хохотали. Особенно Кэти Кук.

Я был своим парнем. Весельчаком. Всеобщим любимцем.

Однажды, проезжая мимо местного автодилерского центра, я увидел выставленный на продажу ярко-красный «ниссан 300-ZX».

У меня никогда прежде не было спортивной машины. Тем более со съемными панелями крыши.

Я подъехал к центру навести справки. Продавец очень хотел заключить сделку.

В обмен на свой пикап я получил ярко-красный «ниссан 300-ZX». Со съемными панелями.

Теперь у меня была красная спортивная машина.

Каждое воскресенье я полировал ее до глянца и наводил лоск на свою красавицу.

Я стал парковаться на третьей, обычно пустующей стоянке за зданием школы, чтобы мою новенькую машину случайно не поцарапали и не помяли.

Я знал, что девчонки заценят мою красную спортивную машину куда больше, чем обшарпанный пикап, а значит, заценят и меня. Поэтому каждое утро я пораньше заезжал на третью парковку, ставил машину и небрежно опирался на капот.

Крутой парень.

С крутой тачкой. С красной спортивной машиной.

Через пару недель я заметил перемены. Девчонки почему-то не спешили меня заценивать. Им почему-то было скучно смотреть, как я небрежно опираюсь на капот.

После уроков девчонкам было интереснее кататься по грязи с другими, чем рассекать по улицам со мной, в красной спортивной машине со съемной крышей.

И свиданий у меня стало меньше. Девчонки утратили ко мне интерес.

Я не понимал, в чем дело.

И в один прекрасный день до меня дошло.

Пропал пикап.

Пропали возможности стараться, крутиться и ловчить. Пропал мегафон. Пропало веселье.

А вместо всего этого я небрежно опирался на капот красной спортивной машины со съемными панелями крыши на третьей школьной парковке.

Я обленился, слишком часто смотрел в зеркало и думал, что моя красная спортивная машина гарантированно привлечет внимание ко мне самому. Ни фига подобного.

Обменяв пикап на красную спортивную машину, я сам себя перехитрил. Лоханулся.

На следующий день после уроков я поехал в автоцентр и обменял красную спортивную машину на свой старенький пикап.

На следующий день я, поставив машину на первой школьной парковке, охмурял девчонок в мегафон, а после уроков поехал с ними кататься по грязи.

И все пошло по заведенному.

И фиг с ней, с красной спортивной машиной.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Когда мне исполнилось восемнадцать, родители сказали: «Если ты еще этого не усвоил, то уже не усвоишь». В нашей семье восемнадцатилетие – знаменательный момент. Оно знаменует отсутствие правил. Отсутствие родительского надзора. Независимость. Свободу.

Я окончил школу и, как многие выпускники, не знал, что делать дальше. То есть я думал, что хочу поступить на юридический факультет и выучиться на адвоката, но полной уверенности в этом у меня не было. Тут маме пришла в голову замечательная мысль:

– Мэттью, ты ведь любишь путешествовать. Не хочешь стать студентом по обмену?

Я сразу же согласился:

– А что, интересно же! Приключения…

Мы обратились в местное отделение Ротари-клуба, который вел программу студенческого обмена, и выяснили, что как раз есть два места – одно в Швеции, а второе в Австралии. Солнце, пляжи, серфинг, Эль Макферсон, английский… Я выбрал Австралию. Меня тут же усадили за стол в конференц-зале Ротари-клуба, перед двенадцатью мужчинами в строгих костюмах. Они приняли и рассмотрели мои документы, все одобрили, а потом один из них сказал:

– Мы считаем, что ты станешь великолепным представителем штата Техас и всей нашей страны в далекой Австралии, и готовы отправить тебя в поездку, но сначала ты должен подписать вот эту бумагу – заявление, что домой ты вернешься только по истечении года.

Очень странно.

– Но я и собирался уехать на целый год.

– Все так говорят, – ответил он. – Дело в том, что каждый студент рано или поздно начинает тосковать по дому и возвращается раньше. А этого допускать нельзя, поэтому подписывай. Вот: «Я, Мэттью Макконахи, обещаю не возвращаться домой раньше срока, если только этого не потребуют семейные обстоятельства».

– Я не буду ничего подписывать, – возразил я. – Но готов дать вам честное слово, что не нарушу своего обещания и пробуду в Австралии полный год. – Я посмотрел ему в глаза. – Договорились?

Он кивнул, мы обменялись рукопожатием, и вскоре я уже собирал вещи для путешествия в Австралию. До отъезда оставалось десять дней.

Чуть позже я получил первое письмо из Австралии, от семейства Дулей – с ними мне предстояло провести год. В письме говорилось: «Мы с нетерпением ждем встречи с тобой, Мэттью. Мы живем в настоящем раю. Недалеко от пляжа, в пригороде Сиднея, тебе очень понравится».

Ура! Великолепно. Все, на что я надеялся, – пляж, Сидней. Отлично. Встречай меня, Австралия!

ДЕНЬ 1

Я прибыл в международный аэропорт Сиднея и, забросив вещмешок за плечо, пошел по длинной наклонной дорожке в огромный зал, где стояли тысячи встречающих. Среди шума и гама послышался крик: «Мэттью! Мэттью! Мэттью!» Я обвел зал взглядом и заметил, что над морем голов то и дело появляется чья-то рука, приближаясь к концу дорожки.

– Мэттью! Мэттью! Мэттью!

Я добрался до зала, где меня сразу встретил тот, кто размахивал рукой и выкрикивал мое имя. С ласковой улыбкой на лице он опустил руку, и я ее пожал. Норвел Дулей. Рост 5 футов 4 дюйма, вес 220 фунтов, усы, плешивая голова и английский акцент – как я потом узнал, напускной, для пущей благопристойности.

– Ах, вы только посмотрите! Вот и он – сильный, красивый американский парень! Добро пожаловать в Австралию. Тебе здесь очень понравится.

Он познакомил меня с женой, Марджори: рост 4 фута 10 дюймов, белое полиэстеровое платье с большими зелеными горошинами и ходунки – из-за кифотической деформации позвоночника (в те годы это называлось горб). Я наклонился, обнял ее и поцеловал, а она приложила руки мне к щекам и ласково сказала:

– Добро пожаловать в Австралию, Мэттью. Добро пожаловать в твою новую семью. Познакомься, это мой сын Майкл.

Майкл – застегнутая на все пуговицы рубашка, аккуратно заправленная в брюки; пластмассовый защитный чехольчик в нагрудном кармане; огромная связка ключей на поясе. Как я потом узнал, из всех ключей Майкл пользовался только двумя, но связка явно придавала ему уверенность в себе, как напускной акцент – его отцу. Я протянул ему руку, но он порывисто меня обнял, а потом весьма чувствительно похлопал по спине, приговаривая:

– Мой братишка! Мой братишка!

Такое вот семейство Дулей, прошу любить и жаловать.

Мы уселись в машину и выехали из аэропорта. Я сидел на переднем пассажирском сиденье, Норвел – за рулем, Марджори и Майкл устроились сзади. Где-то через час я заметил, что мы давно проехали и Сидней, и все его пригороды.

– Получается, что, вообще-то, вы живете не в Сиднее? – спросил я Норвела.

– Да, дружище, – гордо ответил он. – В большом городе – большой грех. Грех и разврат. Цивилизованным людям там делать нечего. Мы живем в Госфорде, неподалеку отсюда, на Центральном побережье. Великолепное место. Прекрасные пляжи. Тебе понравится.

За разговорами прошло еще минут сорок. Мы доехали до Госфорда – города с населением в несколько сотен тысяч человек. И пляжи, и сам город выглядели замечательно.

– Прекрасно! – воскликнул я. – Меня вполне устраивает.

Все молчали.

Мы проехали через центр города, а минут через двадцать я вдруг сообразил, что Госфорд остался позади. Странно.

– Значит… вообще-то, вы живете не в Госфорде? – вежливо осведомился я.

– Да, дружище, – с прежней гордостью заявил Норвел. – В Госфорде все слишком по-городскому. Греховные порядки, распущенные нравы. Жить за городом куда лучше. Мы обосновались здесь, неподалеку, в Тукли. Тебе понравится.

Спустя сорок минут мы доехали до Тукли (население 5 000 человек). Один светофор, один бар и один небольшой супермаркет. Действительно, очень живописный городок на побережье.

– Что ж, очень похоже на мой родной город, – сказал я. – Приятно вспомнить.

Никто не произнес ни слова. Норвел вел машину.

Минут через шесть или семь мы доехали до кольцевой развязки на противоположной стороне города.

– Значит… вообще-то, вы живете не в Тукли? – на всякий случай уточнил я.

Норвел без промедления ответил:

– Да. Тукли – неплохой городок, но для нас слишком шумный. Мы живем в поселке, тут неподалеку. Очаровательное местечко, называется Горокан. Тебе понравится.

Мощеная дорога превратилась в асфальт.

Спустя несколько минут мы доехали до Горокана (население 1800 чел.). Захолустный поселок вдали от побережья. Никаких пляжей. Одна центральная улица. Деревянные одноэтажные домишки по правую и левую сторону. Я вздохнул – не очень глубоко, – и тут оказалось, что мы подъехали к очередной кольцевой развязке у городской черты, асфальт сменился грунтовкой, а Горокан остался позади.

Тут уж я занервничал и бесцеремонно заявил:

– Значит, вы живете не в Горокане.

– Совершенно верно! – восторженно откликнулся Норвел. – Мы уже почти дома. Тут недалеко, по проселку, прекрасное местечко, дружище. Тебе понравится.

Мы проехали еще миль пять по проселочной дороге. Я смотрел на пустынный пейзаж за окном и лихорадочно пересматривал свои ожидания. Мимо пронесся зеленый указатель: «Уорнервейл (население 305 чел.)». Мы проехали еще милю, не встретив никаких признаков цивилизации, свернули налево, затем направо и по гравийной дорожке подъехали к гаражу единственного дома в округе. Норвел остановил машину, выключил зажигание и напыщенно произнес:

– Добро пожаловать в Австралию, Мэттью. Здесь тебе очень понравится.

ДЕНЬ 4

Я мыл посуду после ужина. На кухню вошли Норвел и Марджори.

– Мэттью, мы собираемся позвать родственников в гости на выходные, вот и подумали, может, тебе захочется угостить их чем-нибудь таким, чисто американским?

– С удовольствием, – сказал я, раздумывая, что бы такое приготовить. – А, знаю. Гамбургер – самое американское блюдо, поэтому на выходные у нас будут гамбургеры.

– Прекрасный выбор, Мэттью, – сказал Норвел и направился к двери.

– Нет, погодите! – воскликнул я. – Я передумал. У нас будут чизбургеры. Потому что гамбургеры придумал умный человек, а вот чизбургеры изобрел гений.

Я начал составлять список продуктов для своего кулинарного шедевра – белые булочки, соленые огурцы, американский сыр и чеддер, красный лук, авокадо, острый перец-халапеньо, настоящий майонез, хороший кетчуп… – как вдруг меня тронули за плечо. Норвел.

– Мэттью, пройдем со мной, пожалуйста. Мне надо с тобой кое о чем поговорить.

Мы вышли из кухни, пересекли жилую комнату и попали в коридор, где Норвел открыл вторую дверь справа.

– Сюда, пожалуйста, – сказал он, приглашая меня в комнату.

Точнее, в свой кабинет. Норвел закрыл за собой дверь и указал на стул перед письменным столом. Я сел. Норвел обошел стол, поднялся на помост, где стояло его кресло, и уселся.

Теперь Норвел, ростом всего пять футов и четыре дюйма, возвышался надо мной фута на полтора. Он поудобнее устроился в кресле, наклонился к столу, уперся локтями в столешницу, сплел пальцы в замок, посмотрел мне в глаза и сурово изрек:

– Мэттью, я должен поговорить о твоем выборе слов.

– Да, сэр, – сказал я. – О каком именно?

Норвел опустил подбородок на сплетенные пальцы, обратил взор к портрету Уинстона Черчилля на стене, задумчиво вздохнул и произнес:

– Ты сказал, что гамбургеры придумал умный человек, а чизбургеры изобрел гений. Так?

– Да, сэр. Именно так.

Он изобразил еще один снисходительный вздох:

– Мэттью… видишь ли, это исключительно твое мнение. За время пребывания в семействе Дулей ты научишься ценить хорошее вино и благородные сыры, а также поймешь, что выражать свое мнение вслух неприлично.

– Норвел, это же просто шутка, – сказал я. – Я имел в виду, что чизбургеры мне нравятся больше, чем просто гамбургеры.

Он укоризненно погрозил мне пальцем:

– Как я уже говорил, за время пребывания в семействе Дулей ты научишься ценить хорошее вино и благородные сыры, а также поймешь, что выражать свое мнение вслух неприлично.

Он был совершенно серьезен.

Если не считать того, что в семействе Дулей «пригородом Сиднея» называли глухомань в двух часах езды от города, эта идиотская нотация была первой странностью, с которой я столкнулся в Австралии.

Слегка ошалевший, я списал это на «культурные различия».

ДЕНЬ 8

Начало школьных занятий.

Вообще-то, я уже окончил американскую школу, но в Австралии меня записали даже не в выпускной, а в предпоследний класс, объясняя это тем, что я приехал в середине семестра, а на следующий год перейду в выпускной вместе с той же группой одноклассников.

Первые две недели я отучился по программе, усвоенной еще полтора года назад. Математика давалась так легко, что я заскучал, зато мне очень нравились уроки творческого мастерства. А вот учителям мое творчество не нравилось. Все мои сочинения были исчерканы красными чернилами, и за каждое я получал неудовлетворительную отметку – за то, что употреблял сокращения, эвфемизмы, выдуманные слова и даже ругательства.

– Послушайте, – говорил я, – я знаю, как надо писать. Я же сдал все экзамены! А теперь я пишу так, как мне хочется. Я творю. Самовыражаюсь.

И что же я получил в ответ? «Неудовлетворительно».

Общение с одноклассниками тоже не складывалось.

Ученики носили форму, а на переменах играли в догонялки. Машин никто не водил и на права не сдавал, никто не устраивал вечеринок, а местные девчонки меня не заценили. Я перестал ощущать себя выпускником и с грустью вспоминал свой пикап, школьных друзей – и подруг, – Техас и былую свободу. Впрочем, я решил, что все это – часть приключений, «культурные различия».

Вскоре я перестал приходить на уроки, а вместо этого сидел в библиотеке, где открыл для себя великого английского поэта лорда Байрона. У меня было три магнитофонных кассеты: «Kick» INXS, «Maxi/Maxi Priest» и «Rattle and Hum» U2[3]. Под эту музыку в наушниках плеера «Уокмэн» я читал романтические поэмы.

Спустя две недели в библиотеку пришел директор и сказал:

– Мэттью, школьное обучение явно не для тебя. Я тут подумал, может, тебе попробовать нашу программу стажировки? Ознакомишься с разными профессиями на практике. Платить тебе за это не будут, но выставят оценки в аттестат.

Ух ты!

– Да, конечно, – сказал я.

Сначала я стажировался кассиром в отделении Банка Австралии и Новой Зеландии. В обществе взрослых мне было легче. Я подружился с управляющим банка, Коннором Харрингтоном. Мы с ним часто обедали и выпивали по кружке пива после работы.

Странности в семействе Дулей не прекращались.

Ужинали мы рано, в пять или в полшестого. За столом на кухне всегда собирались одни и те же: я, Норвел, Марджори, Майкл и Мередит – подруга Майкла. У двадцатидвухлетней Мередит была небольшая задержка в развитии, поэтому ей нельзя было водить машину. А если она нервничала, то начинала пятерней давить прыщи на щеках. Впрочем, мы с ней были в хороших отношениях, а вдобавок у нее было прекрасное чувство юмора.

Однажды вечером я включил телевизор в жилой комнате – шла трансляция Олимпийских игр, а с моего места за кухонным столом был хорошо виден экран. В эстафете 4 x 100 метров выступала женская команда США. Кроме меня, это никого не интересовало. Громыхнул выстрел стартового пистолета, и меньше чем через сорок две секунды США выиграли золотую медаль. Я гордо прижал кулак к груди и пробормотал себе под нос: «Ура!»

Норвел решил, что это самый подходящий момент прочитать мне лекцию по истории. Он вскочил с места, выбежал в жилую комнату, выключил телевизор, торжественно вернулся на кухню и заявил:

– Мэттью, пройдем со мной, пожалуйста. Мне надо с тобой кое о чем поговорить.

Что, опять?

Он вывел меня из кухни через жилую комнату в коридор и распахнул вторую дверь справа. Естественно, его кабинет. На этот раз Норвел схватил с полки томик энциклопедии, уселся в кресло на помосте, посмотрел на портрет Черчилля, раскрыл книгу на заложенной странице и заявил:

– Настоящий спортсмен, Мэттью, по-настоящему великий спортсмен – это англичанин Дэвид Брум, который на Олимпийских играх в тысяча девятьсот шестидесятом году выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по конкуру.

– Да, конечно, – сказал я.

– И вот еще что, Мэттью. Ты тут недавно смотрел фильм, «Добровольцы поневоле»? Так вот, это очень глупый фильм. Можно сказать, инфантильный. Еще одно доказательство того, что низкосортный американский юмор не идет ни в какое сравнение с английским.

Ну и дела!

– Ладно тогда… а можно я досмотрю Олимпийские игры?

В семействе Дулей мне все больше становилось не по себе, но я продолжал думать: «Ничего страшного, это все культурные различия».

ДЕНЬ 90