| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |

Сказки французских писателей (fb2)

- Сказки французских писателей (пер. Александр Александрович Смирнов (филолог, переводчик),Нора Галь (Элеонора Гальперина),Михаил Давидович Яснов,Наталия Самойловна Мавлевич,Гораций Аркадьевич Велле, ...) (Антология детской литературы - 1988) 11106K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Гийом Аполлинер - Даниэль Буланже - Марсель Эме - Анатоль Франс - Раймон Кено

- Сказки французских писателей (пер. Александр Александрович Смирнов (филолог, переводчик),Нора Галь (Элеонора Гальперина),Михаил Давидович Яснов,Наталия Самойловна Мавлевич,Гораций Аркадьевич Велле, ...) (Антология детской литературы - 1988) 11106K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Гийом Аполлинер - Даниэль Буланже - Марсель Эме - Анатоль Франс - Раймон Кено

СКАЗКИ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА В XX ВЕКЕ

Жанр литературной сказки зародился во французской литературе уже довольно давно, но и поныне к нему обращаются писатели, развивая и обогащая его, приспосабливая для выражения современных идей. Литературные сказки могут быть веселыми и печальными, трогательными, поэтичными или насмешливыми, сатирически заостренными, никогда при этом не бывая скучными: в этом секрет их притягательности для читателей разных возрастов. Сказки полны буйной фантазии, забавных и нелепых, комичных в своей нелепости выдумок, бросающих вызов рутине повседневной жизни. Они привлекают особой добродушно-ироничной манерой повествования, которая — и в этом удивительное свойство сказки — оказывается одинаково пригодной как для фарсовой шутки, так и для назидания. Создавая миры, где волшебные силы вторгаются в реальную жизнь, писатели будят в нас творческую фантазию, воспитывают умение любить и ценить мечту.

Сказка — одна из самых древних форм народного творчества — вдохновляет писателей с самых давних времен. М. Горький, например, замечал, что уже древнеримский писатель Апулей (род. ок. 124 г.) заимствовал сюжет своего знаменитого романа «Золотой осел» из сказки.

Во французской литературе средневековья и Возрождения, как в духовной, так и в светской, можно назвать немало произведений, в которых использованы сказочные мотивы.

Начиная с XVI века французскую литературу отличает свободное, более свободное, чем в литературах других европейских стран, обращение с фольклорной традицией. Достаточно вспомнить навеянные фольклором, но весьма далеко отошедшие от своих сказочных предков — наводящих ужас людоедов — образы великанов из романа Рабле (1494–1553) о Гаргантюа и Пантагрюэле.

И все же для большинства читателей история французской литературной сказки (то есть рассказанной конкретным автором и несущей на себе печать его видения мира) начинается со «Сказок моей матушки Гусыни…» (1699) Ш. Перро (1628–1703), куда вошли среди прочих «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя Борода» — классические, ставшие хрестоматийными сказки, созданные на основе международных фольклорных сюжетов, зарегистрированных впоследствии в известном «Указателе сказочных сюжетов по системе А. Аарне» (1929).

Писатели заимствовали сюжеты для сказок не только из фольклора, но и из литературы: национальной и мировой. Очень популярным источником сказочных сюжетов была, например, книга итальянского писателя раннего Возрождения Боккаччо (1313–1375) «Декамерон»: из нее черпали сюжеты и Б. Деперье (ок. 1500–1543 или 1544), и Жан де Лафонтен (1621–1695), и Ш. Перро. Не были обойдены вниманием и рыцарские романы, и произведения античного искусства. Так, Лафонтен по-своему рассказал в «Любви Психеи и Купидона» (1669) историю Амура и Психеи из авантюрно-сказочного романа Апулея «Золотой осел».

Кроме сказок, сюжеты которых имели отчетливые фольклорные соответствия или конкретную литературную традицию, были еще сказки, рожденные одним лишь писательским воображением. К ним можно отнести «Рике с хохолком» (1696) Катрин Бернар (1662–1712) (позднее эту сказку переработал Ш. Перро, заменив печальный конец на более привычный счастливый).

Но к какому бы сюжету — фольклорному, литературному или оригинальному — ни обращались авторы сказок, их персонажи всегда отмечены чертами французского национального характера, всегда оказываются выразителями того «галльского духа», который так привлекал Г. Гейне. «Франция, — писал он, — неподходящая почва для привидений. Французское привидение — какое противоречие в этих словах! В слове «привидение» заключено так много одинокого, неприветливого, немецкого, молчаливого, а в слове «французский» — так много общительного, любезного, французского, болтливого!»[1]

Особого расцвета авторская сказка достигает во Франции в XVIII столетии — «золотом веке сказки»[2], по определению А. Франса. Именно тогда, в век Просвещения, выделилась и получила самостоятельное развитие философская сказка (или философская повесть, как ее еще называют), достигшая вершин в творчестве Вольтера (1694–1778). А. Франс заметил как-то, что «Кандид» Вольтера «намаран в три дня, а будет жить вечно»[3]. Не возьмемся судить с точки зрения вечности, но вот уже более двухсот лет «Задиг» (1747), «Кандид» (1759), «Простодушный» (1767), «Белый бык» (1773), так же как другие его философские сказки, пользуются любовью читателей и привлекают писателей, вдохновляя их на работу в этом жанре. Например, сказка А. Франса «Рубашка» (1909), несомненно, написана в традиции вольтеровских философских сказок. Если у Вольтера явственно обнаруживается сатира на придворную жизнь времен Людовика XV, то под пером А. Франса известный сказочный сюжет о больном короле, которого может вылечить только рубашка счастливого человека, превращается в едкую сатиру на французское общество конца XIX — начала XX века.

В XVIII веке литературная сказка отразила общее для всех французов увлечение Востоком, стимулированное появлением переводов арабских сказок «Тысяча и одна ночь» (1704–1717). Жак Казот (1719–1792), вошедший в мировую литературу как автор фантастического романа «Влюбленный дьявол» (1772), составил два сборника волшебных сказок, навеянных восточным фольклором: «Тысяча и одна глупость» (1742) и «Продолжение тысячи и одной ночи» (1788–1789).

В начале XIX века, в период становления в искусстве романтизма, усилился интерес писателей к фольклору, который признан был тогда важным элементом национальной культуры. Не всегда такое усиление интереса побуждало их к созданию новых литературных сказок, иногда писателей влекла другая цель: сохранить в неприкосновенности и донести до потомства древние образцы народного творчества. Следуя этой цели, в 30-е годы Ж. Санд предложила читателям собранные ею сказки Берри[4], а Ж. де Нерваль — сказки провинции Валуа; оба писателя намеренно избрали себе скромную роль «сказителей».

Литературные, авторские сказки появлялись в это время реже, чем в XVIII веке, но эволюция жанра не прекращалась. Она продолжена была в творчестве Ш. Нодье (1780–1844), создавшего цикл «Фантазии и легенды» (1838), куда вошли три сказки: «Фея хлебных крошек», «Бобовое сокровище и Цветок горошка» и «Четыре талисмана». По ироничному обращению с фольклорной традицией — вольности, к которой Ш. Нодье — тонкий знаток и ценитель фольклора — прибегнул сознательно, они близки к современной сказке. Писатель остроумно пародировал фольклорные каноны, включал в сказки реалии современной ему действительности и литературные реминисценции.

К жанру литературной сказки обращался и А. Доде (1840–1897). В его «Письмах с моей мельницы» (1869) написанная в лучших традициях народной сказки «Козочка господина Сегена» (история этой козочки очень похожа на всем нам известную историю серого козлика — того самого, который жил-был у бабушки) соседствует с «Легендой о человеке с золотым мозгом», больше напоминающей философскую сказку.

В XX веке, принесшем с собою жестокие общественные катаклизмы, две мировые войны, атомные бомбардировки и невиданный прогресс машинной цивилизации, разительные перемены произошли в искусстве и литературе, в частности резко усилился процесс ломки, смешения границ жанров. Этот процесс, естественно, затронул и литературную сказку, которая отразила размывание жанровых границ и смешение форм, при этом она ослабила свои связи не только с фольклорными, но и с литературными предками.

Писатели, чьи произведения вошли в предлагаемый вниманию читателей сборник, брали сюжеты своих сказок либо непосредственно из фольклора, либо из существующих литературных его переработок; реже они сочиняли их сами, ориентируясь на сказочную традицию. Причем по способу следования образцам литературные сказки можно разделить на стилизованные «под фольклор» и пародирующие, сатирически переосмысляющие исходные формы (таких большинство). Современные авторы отнюдь не отказываются от найденных мастерами жанра удачных приемов: подобно своим предшественникам, они вводят в сказку литературные реминисценции, анахронизмы, помещают в стародавние времена реалии нашего века и даже переносят действие в современность.

Рассказывая стилизованную в духе волшебных сказок и рыцарских романов историю маленькой Батильды, по вине злых фей лишившейся слуха («Хранитель Ломского леса», 1971), Веркор сокрушается, что, родившись в незапамятные времена, когда живы еще были духи леса, она на всю жизнь должна была остаться немой: ведь «специальных-то школ, как сейчас, и в помине не было!» «Как сейчас» Веркора не укладывается уже во временные структуры, свойственные фольклорной волшебной сказке. В сказке М. Эме «В лунном свете» истории про фей, помогающих влюбленным соединиться, иронически переосмысляются. Добрая фея попала в наш век, где многое кажется ей странным, даже вызывает раздражение: и жандарм, донимающий ее придирками, и юноша, безудержно похваляющийся своим шестицилиндровым автомобилем, обогнавшим колесницу феи, и то, что счастью влюбленных теперь мешают не темные силы зла, а собственное их упрямство, невежество и тщеславие.

Изощренно сочетается литературная и сказочная традиции в «Чтении» (1969) Д. Буланже: в руки героя попадает сказка, отступающая от устоявшегося стереотипа истории про фею и влюбленных. На этот раз фея призвана помочь двум не терпящим друг друга молодым людям исполнить самое заветное их желание: никогда больше не встречаться. Героя увлекает возможность разгадать имя таинственного «дивного» существа, которое вмешалось некогда в судьбу «антивлюбленных», и получить таким образом право на исполнение своего желания. Это ему почти удается, но в самый напряженный момент повествование вновь, как и во вставной сказке, отклоняется от привычной схемы, герой забывает магическое имя, мелькнувшее в его сознании, поэтому никогда не явится на его зов «волшебный помощник».

В «Маленьком принце» (1943) А. де Сент-Экзюпери тоже угадывается традиционный сюжет волшебных сказок о влюбленном принце, вынужденном из-за несчастной любви покинуть родной кров, но и здесь сюжет иронически переосмыслен: принц, сотворенный воображением Сент-Экзюпери, — совсем еще ребенок, он страдает не из-за прекрасных глаз какой-нибудь принцессы, а из-за капризов цветка, а потому заведомо невозможно окончить его историю веселой свадьбой. В своих скитаниях маленький принц встречается не со сказочными чудовищами, а с людьми, околдованными, словно злыми чарами, эгоистичными и мелочными страстями.

Иногда писатели пародируют не какой-то определенный тип сказок, а конкретное «классическое» произведение конкретного автора.

Классическую сказку Ш. Перро по-своему пересказывает в «Сказке о молодом волке» (1954) Кр. Пино: в его пародии молодой волк, повстречав девочку в красной шапочке, тотчас вспомнил подвиг своего славного предка и загорелся желанием его повторить. Но современная бабушка не та, что в былые времена: это крепкая пожилая женщина, ей оказалось по силам выстоять в поединке с волком, из которого она приготовила аппетитный паштет.

Г. Аполлинеру в сказке «Король Артур, король в прошлом, король в грядущем» (1914) материалом для забавной пародии, изобилующей, в традициях литературной сказки, анахронизмами (действие там происходит, между прочим, 4 января 2105 года), послужили рыцарские романы артуровского цикла.

Ирония пронизывает и «Сказку на ваш вкус» (1973) Р. Кено — причудливый перечень привычных сказочных ходов, порядок которых можно менять по своему усмотрению, получая всякий раз новую микросказочку.

Классическая сказка Ш. Перро «Синяя Борода» вдохновила А. Франса на создание якобы основанного на подлинных документах жизнеописания сеньора, «который справедливо прославился тем, что был женат семь раз подряд», при этом сеньор у него оказался невинной жертвой интриг и дурных склонностей своих жен. В другой его пародии на классическую сказку того же автора — «Истории герцогини де Сиконь и г-на де Буленгрена…» (1909), представленной читателям как продолжение истории Спящей Красавицы, описана горестная судьба двух придворных, случайно оказавшихся в свите усыпленной принцессы. Столетний сон лишил их всего: родных, друзей, состояния, и после пробуждения им уготована участь бездомных бродяг. В этих сказках использованы литературные приемы, к которым уже в XIX веке прибегал Ш. Нодье: в них введены реалии современной писателю жизни, они построены на игре ассоциаций, которая расширяет границы восприятия сказок, заставляет воспринимать их в русле определенной литературной традиции. Обилие имен, отсылающих нас к истории Франции и Древнего Рима, многочисленные упоминания героев легенд и народных преданий помогают в формировании эстетического переживания, обогащают и усиливают его образами, рожденными памятью.

Сказки А. Франса имеют еще одну особенность: в них очень сильно критическое начало — то качество, которое некоторые исследователи кладут в основу классификации сказок, выделяя сатирические сказки в совершенно особый тип. В его произведениях ирония часто служит сатирическому обличению, иногда ее сменяет откровенный сарказм; не случайно сам он назвал сказки сборника «Синяя Борода и другие чудесные рассказы» «жестокими».

Позднее к теме жестокости и даже абсурдности мира обратится в своем творчестве Б. Виан. «Вселенная Виана», открывающаяся перед нами в его сказках, как и запечатленная в сказках А. Франса, утратила бы силу эстетического воздействия, не будь ее восприятие подкреплено всем культурным опытом читателя: ведь сама возможность почувствовать пародию опирается на знакомство с оригиналом.

Один из исследователей творчества писателя справедливо назвал законы, по которым развивается сюжет в его произведениях, «поэтикой лубка»; фольклорным предком его сказок являются веселые «небывальщины», а мир, созданный его воображением, — это мир гротеска, в котором реальное переплетается с карикатурным и смешное смыкается с трагическим. В «Водопроводчике» (1949) описан не реальный жизненный эпизод, а его фантастическая фикция. В «Печальной истории» (поем. 1970) пародируется одновременно и рождественская сказка со счастливым для героини концом (печальным он оказался для героя, но… «к каждому ли кто-нибудь поспевает в нужную минуту?»), и жития святых, поскольку герои носят легендарные, «обязывающие» имена праведников.

Если у Б. Виана гротеск и пародия выступают как равноправные художественные способы отражения действительности, то в «Хронике Баламутских островов» (1952) Ж. Превера (восходящей, как и сказки Виана, к фольклорным «небывальщинам») гротеск преобладает. История строительства моста, который должен был соединить Великий Континент с маленьким Ничегостровом, одним из тех Баламутских островов, где «мир и покой навевали дрему и счастье разгуливало по острову, как по собственному дому», где жили беззаботные туземцы, ловившие рыбу на крючки из чистого золота, чуть не приняла для этих самых туземцев трагического оборота, — ведь только воистину сказочная удача помогла им освободиться из пут могущественного акционерного общества.

В сказках М. Эме про Дельфину и Маринетту, предназначенных, как уверяет писатель, для всех детей от 4 до 75 лет, действие развивается по законам, близким законам бытовой народной сказки. Корова Бодунья имеет такой же зловредный нрав, как фольклорная коза-дереза («Коровы»), глупый солдат, меняя коня на барана, а потом и вовсе на деревянную лошадку, позволяет дурачить себя, как мужик на базаре («Баран»), животные, подобно сказочным волшебным помощникам, выручают сестренок, вместо них выполняя порученную им работу («Коробка с красками»). Иные из сказок похожи на басни, мораль которых должны вывести сами читатели: таковы истории про свинью, пожелавшую стать необыкновенной красавицей («Павлин»), про ленивого и неблагодарного слепого и добрую собаку («Собака»), про то, как разгневался кот — повелитель дождей («Кошачья лапа»), про горькие плоды просвещения («Волы») и про то, что радости диких животных не похожи на радости домашних («Олень и собака»). Все эти сказки написаны в ироничной манере, полны мягкого юмора.

В XX веке не остались без продолжения и традиции философской сказки. Кроме «Рубашки» А. Франса, о которой уже шла речь в статье, к таким сказкам можно отнести «Возмущение Тай Пу» (1913) А. де Ренье и «Оскар и Эрик» (1960) М. Эме.

Подобно притче и басне, философская сказка всегда содержит определенно выраженную моральную идею. Так, в сказке Ренье, стилизованной под «экзотический» восточный фольклор, утверждается мысль о том, что самое страшное преступление совершает убивающий красоту, а М. Эме в своей сказке «Оскар и Эрик» говорит о волшебной силе искусства, способного провидеть то, что недоступно еще опыту: художник в далекой северной стране рисует несуразные растения, состоящие из медвежьих ушей с иглами или чешуйчатых свеч с пучком листьев на макушке. За это соотечественники прозвали его Безумным. Когда же его брат-моряк привозит из кругосветного плавания кактусы и пальмы, все с удивлением обнаруживают, что они в точности такие, как растения на полотнах художника.

Если в XVIII веке французские сказочники открыли для себя фольклор восточных народов, то честь открытия и освоения африканского фольклора принадлежит писателям XX века. К стилизациям под этот фольклор следует отнести сказки Б. Сандрара «Ветер» (1928) и «Бывает-не-бывает» (1928), созданные им на основе древнейшего вида сказок — этиологических рассказов, то есть рассказов о происхождении всего, что есть на земле. Стилизована под африканский фольклор и сказка Р. де ла Биша «Дорога Какао» (1954).

Превосходно стилизованы под народные сказки о животных истории, рассказанные М. Верите, и далеко отошли от фольклорных источников необычные даже по форме — выстроенные в виде диалогов — сказки о животных С. Г. Колетт. Герои писательницы — кот Неженка-Кики и бульдог Пес-Тоби — весьма критически относятся к своим хозяевам: «двуногие» имеют множество привычек, делающих общение с ними не всегда желанным и приятным для животных. Образы их рождают в читателе не фольклорные, а скорее литературные ассоциации: в памяти оживают глубокомысленные беседы, которые вели между собой гофмановские кот Мурр и черный пудель Понто.

В сказках нашего времени получила развитие и традиция так называемых назидательных рассказов, ведущих свое происхождение от древних мифов и достигших особой популярности в средние века. В них описывалось животное или растение, появившееся на свет в результате чудесного превращения, и приводилась связанная с этим событием легенда. Так, в сказке М. Ноэль «Золотые башмачки» (1949) говорится о возникновении нежного цветка, который по-русски зовется «венериным башмачком». К этой же традиции может быть отнесена сказка Р. Кузена о превращении поэта в могучее дерево. Первая сказка представляет собой последовательную стилизацию под фольклорный образец, вторая, действие которой отнесено к недавнему прошлому, в меньшей степени ориентирована на сказочный канон.

Специального разговора заслуживают сказки, имеющие двойное истолкование: события описаны в них таким образом, что их можно с одинаковым основанием отнести и ко сну, и к яви: герой сказки Кр. Пино «Грот кокеток» (1954), совершивший путешествие в пещеру тысячи огней, куда в наказание за кокетство волшебные силы помещали жестокосердных красавиц, «так никогда и не узнал, видел он все это наяву или во сне».

Сказки, в которых даны две версии одних и тех же событий (причем одна из них исключает вмешательство сверхъестественных сил), имеют в европейской литературе собственную историю, достаточно вспомнить в этой связи хотя бы «Золотой горшок» Гофмана (1776–1822), где автор предоставляет читателю самому решить, явилась ли золотая змейка Серпентина студенту Ансельму на самом деле или только пригрезилась ему во сне. В сказке Л. Лакомб «Большая белая молния» (1959), как и в сказке Гофмана, отчетливо различимы два плана повествования: план бытовой, даже слегка приземленной действительности — жизнь героя на острове — и встреча его со сказочными существами, которая, согласно одной из двух предлагаемых читателю версий, могла произойти и во сне.

Сказки, которые вошли в эту книгу, очень разные, и хочется верить, что читатель, увлеченный царящей в них атмосферой забавной шутки, литературной игры, остроумной пародии или поэтичного вымысла, обязательно отыщет среди них «сказки на свой вкус».

Н. И. ПОЛТОРАЦКАЯ

СИДОНИ-ГАБРИЕЛЬ КОЛЕТТ

СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТИ

ПЕРСОНАЖИ

Неженка-Кики — ангорский полосатый кот.

Пес-Тоби — бульдог с ухоженной шерстью.

Он, Она — менее важные господа.

Залитое солнцем крыльцо. Час послеобеденного отдыха. Пес-Тоби и Неженка-Кики лежат на разогретом камне. Воскресная тишина. Однако Пес-Тоби не спит, его беспокоят мухи и слишком тяжелый обед. По-лягушачьи волоча свой распластанный зад, он подползает на брюхе к Неженке-Кики, неподвижному клубку полосатой шерсти.

Пес-Тоби. Ты спишь?

Неженка-Кики. (Тихое мурлыканье…)

Пес-Тоби. Ты еще жив? Вот уж распластался! Ты похож на снятую с кота шкурку.

Неженка-Кики (умирающим голосом). Оставь…

Пес-Тоби. Ты не болен?

Неженка-Кики. Оставь меня. Я сплю. Я уже не чувствую своего тела. Какая мука жить с тобой рядом. Я поел, сейчас два часа… поспим.

Пес-Тоби. Не могу. У меня словно камень в желудке. Он опускается, но так медленно. К тому же эти мухи, мухи!.. Как только увижу хотя бы одну, у меня глаза вылезают из орбит. И как это мухам удается? Я весь превращаюсь в челюсти со страшно оскаленными зубами — послушай, как они щелкают! — а эти проклятые твари ускользают от меня. О, мои бедные уши! О, мое нежное темно-бурое брюшко, мой воспаленный нос!.. Видишь? Вот прямо на кончике носа!.. Что делать? Я скашиваю глаза изо всех сил… Сейчас две мухи? Нет, одна. Нет, две…

Я подбрасываю их, как кусочек сахара, а хватаю воздух… Не могу больше. Я ненавижу солнце, и мух, и вообще все!..

Неженка-Кики. (Сел, глаза у него поблекли от сна и света. Он стонет.) Все-таки ты разбудил меня! Ты этого хотел, не так ли? Весь сон прошел. А я едва чувствовал, как моего густого меха касаются ножки тех назойливых мух, что ты ловишь. Их легкое, нежное прикосновение заставляло меня иногда вздрагивать и морщить гладкую шелковистую травку, в которую я одет… Но ты во всем несдержан; твоя плебейская радость бьет через край, твоя притворная боль стонет. Что и говорить, южанин!

Пес-Тоби (с горечью). Ну если ты проснулся только для того, чтобы сказать мне это!..

Неженка-Кики (поправляя). Если ты меня разбудил.

Пес-Тоби. Мне было не по себе, я ждал помощи, ободряющего слова…

Неженка-Кики. Я не знаю слов, помогающих пищеварению. И подумать только, ведь из нас двоих именно у меня находят мерзкий характер! Но посмотри на себя, сравни! Жара тебя утомляет, голод сводит с ума, от холода ты леденеешь…

Пес-Тоби(обиженно). Я — тип повышенной чувствительности.

Неженка-Кики. Скажи просто: тип.

Пес-Тоби. Нет, этого я не скажу. А ты — чудовищный эгоист.

Неженка-Кики. Может быть. Ни Двуногие, ни ты ничего не понимаете в эгоизме, в эгоизме Котов. Вы называете им, все смешивая в кучу, и инстинкт самосохранения, и целомудренную сдержанность, и чувство собственного достоинства, и усталое смирение оттого, что вы не способны постичь нас. Пес, хоть и не слишком благородный, но все-таки лишенный предвзятости, может быть, ты меня лучше поймешь? Кот — это обитатель дома, а не игрушка. По правде говоря, не пойму, что за времена наступили! Разве только Двуногие, Он и Она, имеют право грустить, радоваться, лакать из тарелок, ворчать, показывать всем свое переменчивое настроение? У меня тоже бывают капризы, грусть, плохой аппетит, минуты мечтательного уединения, когда я отрешаюсь от мира…

Пес-Тоби (прилежно внимая). Я слушаю тебя, но понимаю с трудом, потому что ты изъясняешься сложно, трудно для моего разумения. Ты меня удивляешь. В Их ли правилах противоречить твоим переменчивым настроениям?

Ты мяукнешь — тебе открывают дверь. Ты ляжешь на бумаге — священной бумаге, по которой Он царапает, — Он отодвигается и — о, чудо! — оставляет тебе запачканную страницу. Ты разгуливаешь, сморщив нос, резко, как маятником, размахивая хвостом, ищешь, по-видимому, как бы нашкодить, — Она наблюдает за тобой, смеется, а Он объявляет: опустошительный поход. Так где же основания для упреков?

Неженка-Кики (притворно). Я не упрекаю. Впрочем, психологические тонкости тебе совершенно недоступны.

Пес-Тоби. Не говори так быстро. Мне нужно время, чтобы понять… Мне кажется, что…

Неженка-Кики (лукаво). Не спеши — от этого может пострадать твое пищеварение.

Пес-Тоби(не чувствуя иронии). Ты прав. Сегодня мне трудно изъясняться. Так вот: кажется, тебя лелеют куда больше, чем меня, а между тем жалуешься именно ты.

Неженка-Кики. Собачья логика! Чем больше мне дают, тем больше я требую.

Пес-Тоби. Это плохо! Неделикатно.

Неженка-Кики. Нет, я имею право на все.

Пес-Тоби. На все? А я?

Неженка-Кики. У тебя, кажется, ни в чем нет недостатка.

Пес-Тоби. Ни в чем? Не знаю. В самые счастливые минуты мне так хочется расплакаться, что останавливается дыхание и мутнеет в глазах… Сердце щемит в груди. Если бы знать в эти тягостные мгновения, что все живое любит меня, что нигде в мире нет несчастной собаки за дверью и что никогда не случится ничего плохого…

Неженка-Кики (насмешливо). И тогда происходит что-то плохое?

Пес-Тоби. А, тебе это известно! Именно тогда неотвратимо появляется Она с желтым пузырьком, в котором плавает эта мерзость… Ты знаешь что — касторка! Бесчувственная, извращенная, Она крепко держит меня между коленями, разжимает мне зубы…

Неженка-Кики. Сжимай их сильнее.

Пес-Тоби. Но я боюсь сделать Ей больно. И вот мой трепещущий от страха язык чувствует эту мерзкую липкую жидкость. Я давлюсь, отплевываюсь. По моему несчастному лицу пробегают судороги агонии, и нет конца этой пытке… А потом, ты видел, я грустно тащусь с опущенной головой, слушая, как противно булькает касторка у меня в животе, тащусь в сад скрыть свой позор…

Неженка-Кики. Ты так плохо его скрываешь!

Пес-Тоби. Дело в том, что я иногда не успеваю.

Неженка-Кики. Когда я был маленьким, Она как-то раз захотела прочистить меня касторкой. Я так Ее оцарапал и укусил, что больше Она за это не принималась. В какой-то момент Ей показалось, что Она держит на коленях сущего дьявола. Я извивался ужом, исторгал пламя, у меня стало в тысячу раз больше когтей и зубов, и я исчез, как по мановению волшебной палочки.

Пес-Тоби. Я бы не посмел. Видишь ли, я люблю Ее. И настолько, что прощаю Ей даже пытку купания.

Неженка-Кики (заинтересованно). Вот как? Что же ты чувствуешь при этом? Расскажи. Меня в дрожь бросает лишь при виде того, что Она с тобой делает в воде.

Пес-Тоби. Увы! Выслушай и пожалей меня. Иногда, выйдя из цинковой ванны, облаченная только в свою нежную, лишенную шерсти кожу, которую я почтительно лижу, Она не сразу надевает свои шкуры из белья и одежды. Она добавляет горячей воды, бросает туда коричневый кирпичик, от которого пахнет дегтем, и говорит: «Тоби!» И этого достаточно: моя душа уже расстается с телом. Ноги подкашиваются. Что-то сверкает на воде, танцует и слепит, какая-то картинка в форме изломанного окна. Она хватает мое несчастное покорное тело и погружает туда… Боги! С этого мгновения я в полном беспамятстве. Вся моя надежда только в Ней, я впиваюсь в Нее глазами, в то время как что-то теплое плотно обволакивает меня, словно кожа вокруг моей кожи…

Мылкий кирпичик, запах дегтя, вода, которая попадает в нос и затопляет уши. А Она возбуждается, весело скребет меня, кряхтит, смеется… Наконец приходит спасение, Она вытаскивает меня за загривок, а я отчаянно бью лапами по воздуху, ища точку опоры; потом шершавое полотенце, купальный халат, в котором я устало наслаждаюсь возвращением к жизни…

Неженка-Кики. (Взволнован до глубины души.) Успокойся.

Пес-Тоби. Еще бы! От одного рассказа об этом… А сам ты так насмешливо-любопытен к моим несчастьям… Разве я не видел однажды, как тебя повалили на туалетный столик, и Она, вооружившись губкой, склонилась над тобой…

Неженка-Кики. (Сильно смущен, бьет хвостом.) Старая история! Запачкались мои пушистые штаны. Она захотела их почистить. Я убедил Ее, что губка причиняет мне жестокую боль.

Пес-Тоби. Какой же ты лгун! И Она поверила?

Неженка-Кики. Гм… не совсем. Я сам виноват. Опрокинутый на спину, беззащитный, я лежал животом вверх, с глазами, наполненными ужасом и всепрощением, как агнец на алтаре. Через пушистые штаны я почувствовал легкую прохладу… и больше ничего… Меня охватил ужас, я испугался, что меня лишат мужественности… Мои непрерывные стоны усиливались, затем слабели — ведь тебе известна мощь моего голоса! Затем снова усиливались, как шум моря; я стал подражать крику бычка, ребенка, которого секут, влюбленной кошки, ветру, гудящему под дверью, мало-помалу опьяняясь собственным криком… Да так, что когда Она уже давно прекратила осквернять меня холодной водой, я все еще стонал, глядя в потолок, а Она бестактно смеялась и кричала: «Ты лжив, как женщина!»

Пес-Тоби (убежденно). Да, это неприятно.

Неженка-Кики. Я сердился на Нее целых полдня.

Пес-Тоби. О, ты мастер дуться. А я не умею. Я забываю оскорбления.

Неженка-Кики (насмешливо-невозмутимо). И ты лижешь руку, которая наносит тебе удар. Известное дело!

Пес-Тоби (простодушно). Я лижу руку, которая… Да, именно так, как ты говоришь. Красивое выражение.

Неженка-Кики. Оно не мое. Ты не страдаешь от избытка достоинства. Право, мне часто стыдно за тебя. Ты всех любишь, покорно выслушиваешь грубые окрики. Твоя душа банальна и благообразна, как городской сад.

Пес-Тоби. Это вовсе не так, невоспитанный Кот. Ты, считающий себя непогрешимым, заблуждаешься насчет проявлений моей вежливости. Что же, ты на самом деле хочешь, чтобы я рычал на Его друзей, Ее друзей? На людей хорошо одетых, с которыми я незнаком, но которые знают мое имя и добродушно треплют меня за уши?

Неженка-Кики. Я ненавижу незнакомые лица.

Пес-Тоби. Я их тоже не люблю, что бы ты там ни говорил. Я люблю Ее и Его.

Неженка-Кики. А я люблю Его… и Ее.

Пес-Тоби. О, я уже давно догадался, кого ты предпочитаешь. Вы питаете друг к другу тайную симпатию.

Неженка-Кики. (Улыбается таинственно-отрешенно.) Симпатию. Да. Тайную, целомудренную и глубокую. Он редко разговаривает, все скребет, как мышка, по бумаге. Ему я отдал свое гордое сердце, драгоценное кошачье сердце. А Он без слов подарил мне свое. Этот обмен сделал меня счастливым и сдержанным, и иногда, влекомый властным и прихотливым инстинктом, который делает нас, Котов, соперниками женщин, я испытываю на Нем свою власть.

Когда мы одни, я навостряю, как чертенок, уши, чтобы он посмотрел, как я прыгну на Его бумагу-для-царапанья, как я стучу лапами — «там-там-там» — по Его разбросанным письмам и перьям, чтобы послушал, как я мяукаю, требуя свободы: «Гимн дверной ручке», — смеется Он, или еще: «Стон узника». Но только к Нему одному обращен нежный взор моих чарующих глаз, прикованных к Его склоненной голове до тех пор, пока Его взгляд не встретится с моим в таком долгожданном и восхитительном слиянии душ, что я со сладостным стыдом опускаю веки… А Она… Она слишком суетится, часто толкает меня, раскачивает в воздухе, схватив за передние и задние лапы, нервно гладит меня, громко смеется надо мной, слишком похоже передразнивает мой голос.

Пес-Тоби. (Взволнован от возмущения.) По-моему, тебе трудно угодить. Конечно, я Его люблю, Он добр. Чтобы не ругать меня, Он старается не видеть моих прегрешений. Но Она! По-моему, самое прекрасное в мире, доброе и непостижимое существо. Звук Ее шагов чарует меня, Ее изменчивый взгляд наполняет меня то счастьем, то грустью. Она подобна Судьбе и не знает сомнений! Даже муки от Ее руки… Знаешь, как Она меня дразнит?

Неженка-Кики. Жестоко.

Пес-Тоби. Не жестоко, а утонченно. Я никак не могу предугадать. Сегодня утром Она наклонилась ко мне, будто хотела сказать мне что-то, приподняла мое обвислое ухо и так пронзительно крикнула, что у меня все зазвенело в голове…

Неженка-Кики. Ужас!

Пес-Тоби. Хорошо Она поступила? Или плохо? Я и теперь точно не знаю. Это вызвало во мне нервное возбуждение… Чуть ли не каждый день ее фантазия требует, чтобы я делал «рыбку»: Она поднимает меня, сжимает мне бока так, что я задыхаюсь и мой рот безмолвно раскрывается, как у карпа на берегу…

Неженка-Кики. Вполне узнаю Ее.

Пес-Тоби. Вдруг я чувствую себя свободным и живым, живым только благодаря чуду — только Ее милости! Какой прекрасной мне кажется тогда жизнь! Как нежно я хватаю ртом Ее опущенную руку, подол Ее платья!

Неженка-Кики (презрительно). Хороша забава!

Пес-Тоби. Все хорошее и плохое приходит ко мне от Нее… В Ней — и жестокие мучения, и надежное прибежище. Когда, испуганный, я бросаюсь к Ней и сердце моё готово выпрыгнуть из груди, как нежны Её руки и свежи Её волосы на моем лбу!

Я — Ее «черныш», Ее «песик-Тоби», Ее «душка»… Чтобы успокоить меня, Она садится на землю и становится такой же маленькой, как и я, ложится на спину, и я пьянею, видя прямо перед собой Ее лицо с растрепанными волосами, которые так вкусно пахнут сеном и зверем! Как тут удержаться? Мою душу захлестывают страстные чувства, я тычусь в Нее горячим носом, ищу, нахожу и покусываю розовую мочку уха — Ее уха! Ей щекотно, и Она кричит: «Тоби! Это ужасно! На помощь! Этот пес съест меня!»

Неженка-Кики. Здоровые радости, грубые и простые… А потом ты отправляешься обхаживать кухарку.

Пес-Тоби. А ты кошечку с фермы…

Неженка-Кики (сухо). Перестань, пожалуйста, это касается только меня… и кошечки.

Пес-Тоби. Прекрасная победа! И тебе не стыдно? Семимесячная кошечка!

Неженка-Кики (возбужденно). Незрелый плод, лесная ягодка, поверь! И никто ее у меня не отнимет. Она стройна, как жердочка, обвитая горошком.

Пес-Тоби (про себя). Старый проказник!

Неженка-Кики. Высокая и стройная на своих длинных лапках, неуверенная поступь девственницы. Тяжелый труд на полях, где она охотится на мышей, землероек, даже на куропаток, огрубил ее молодые мускулы, слегка омрачил ее детское личико…

Пес-Тоби. Она некрасивая.

Неженка-Кики. Нельзя сказать — некрасивая! Скорее странная: козья мордочка с розовым носиком, с ослиными ушками на крестьянский лад, с широко расставленными глазами цвета потемневшего золота, которыми она часто так пикантно косит… Как резво она убегает от меня, принимая свое целомудрие за испуг! А я, со своей стороны, прохожу медленно, почти безразлично, и ее поражает моя великолепная полосатая шуба. Она сама придет! К моим ногам, влюбленная кошечка! Отбросит всякие предрассудки и расстелется предо мной, как белый шарф!..

Пес-Тоби. В общем, можно понять. А я здесь скорее равнодушен к любовным приключениям. Физическая нагрузка… обязанности сторожа… Я вовсе не думаю об этой безделице…

Неженка-Кики. (Про себя.) Безделица! Подумаешь, коммивояжер!

Пес-Тоби. (Искренне.) И потом, признаюсь тебе, я такой маленький… Так вот, это может показаться невероятным невезением, но это, однако, правда: во всей округе я встречаю лишь молодых великанш.

Пожалуй, сука с фермы, огромная дьяволица-дворняга с желтыми глазами, и подпустила бы меня, как она подпускает любого. Ну и бесстыдница!.. Хотя славная девица, добрая душа, хорошо пахнет! И этот усталый и озорной шарм, голодные взгляды ласковой волчицы… Увы! Я — такой низкорослый… Знаком я и с соседской догиней, безмятежной и головокружительной, как высокая гора; с овчаркой, которая всегда спешит — служба; с нервной легавой, которая может неожиданно укусить, но взор ее так много обещает… Увы, увы! Лучше мне об этом не думать. Слишком утомительно. Возвращаться усталым и неудовлетворенным, трястись всю ночь в лихорадке. Хватит. Я люблю… Ее и Его, преданно и страстно, и это чувство возвышает меня до Них, оно к тому же поглощает и мое время, и мое сердце.

Кот, мой презрительный друг, которого я, однако, люблю, и который любит меня! Время послеобеденного отдыха кончается. Не отворачивайся. Твое особое целомудрие старательно прячет то, что ты называешь слабостью, а я называю любовью. Ты думаешь, я ничего не вижу? Сколько раз, возвращаясь с Ней домой, я видел, как при моем приближении светлела и улыбалась твоя треугольная мордочка. Но пока открывалась дверь, ты успевал снова надеть свою кошачью маску, красивую японскую маску с раскосыми глазами… Ведь ты не станешь этого отрицать?

Неженка-Кики (решительно делая вид, что не слышит). Кончается время послеобеденного отдыха. Косая тень от грушевого дерева растет на гравии. Весь сон разогнали разговорами. Ты забыл про мух, про резь в животе, про жару, которая маревом дрожит над лугами. Прекрасный жаркий день клонится к закату. Воздух уже приходит в движение и доносит до нас запах сосен, чьи стволы плачут светлыми слезами…

Пес-Тоби. Вот Она. Оставив плетеное кресло, Она вытянула вверх грациозные руки, и в движении Ее платья я читаю обещание прогулки. Видишь Ее, за кустами роз? Она срывает ногтями листик лимонного дерева, мнет его и вдыхает запах. Я в Ее власти. Даже с закрытыми глазами я угадываю Ее присутствие…

Неженка-Кики. Я вижу Ее. Спокойную и мягкую… до поры до времени. И я точно знаю, что Он, оставив бумаги, сразу пойдет за Ней; Он выйдет и позовет Ее: «Где ты?» — и устало сядет на скамейку. Ради Него я вежливо встану и подойду к Нему, чтобы поточить когти об Его штанину.

Мы молча будем созерцать закат, счастливые и похожие друг на друга. Запах липы станет приторно-сладким, а тем временем мои черные глаза провидца широко раскроются и прочтут в воздухе таинственные Знаки. Там, за острой вершиной горы, вскоре зажжется розовое пламя, воздушный розовый шар, холодно светящийся в пепельно-синей ночи, сверкающий кокон, из которого покажется ослепительное лезвие месяца, рассекающего облака. А потом придет пора ложиться спать. Он посадит меня на плечо, и я засну (ибо сейчас не сезон любви) на Его постели, у Его ног, которые не тревожат мой сон. А ранним утром, помолодевший и с легким ознобом в теле, я сяду лицом к солнцу, в серебряном нимбе утренней росы, воистину похожий на Бога, каким я когда-то и был[5].

ПУТЕШЕСТВИЕ

В купе первого класса расположились Неженка-Кики, Пес-Тоби, Она и Он. Поезд несется к далеким горам, к летней свободе. Пес-Тоби на поводке, он поднимает к окну беспокойный нос. Неженка-Кики молча сидит в закрытой корзине у Его ног, под Его надежной охраной. Он уже разложил по купе множество газет. Она о чем-то мечтает, склонив голову на спинку дивана, и мысли Ее устремляются к самой любимой Ею горе, где стоит низкий домик, утопающий в винограднике и виргинском жасмине.

Пес-Тоби. Как быстро катится этот экипаж! И кучер не тот, что обычно. Я не видел лошадей, но от них идет черный дым, и они очень плохо пахнут. Скоро ли мы приедем, о, ты, что безмолвно мечтаешь и не смотришь на меня?

Никакого ответа. Пес-Тоби нервничает и сопит.

Она. Тсс!..

Пес-Тоби. Я почти ничего не сказал. Скоро приедем?

Он поворачивается к Нему, который в это время читает, и осторожно трогает лапой Его колено.

Он. Тсс!..

Пес-Тоби (смирившись). Не везет мне. Никто не хочет со мной разговаривать. Мне немножко скучно, к тому же я еще плохо знаю, что это за экипаж. Я устал. Меня разбудили рано, и я забавлялся, бегал по всему дому.

На кресла надели чехлы, укутали лампы, скатали ковры; все изменилось, стало белым, тревожным, мрачно запахло нафталином. Я чихал под каждым креслом, глаза все время слезились, и я скользил по голому паркету, поспевая за белыми передниками служанок. Они суетились вокруг разбросанных чемоданов, и их необычное рвение определенно, говорило мне о каких-то чрезвычайных событиях… В последнюю минуту, когда Она, вся разгоряченная от движения, крикнула: «Ошейник Тоби! Кота в корзину!» — как раз, когда Она это произнесла… мой товарищ исчез. Это было нечто неописуемое. На Него было страшно смотреть, Он чертыхался и стучал тростью по паркету вне себя от ярости, что не усмотрели за его Кики. Она звала: «Кики!» То просила, то угрожала; две служанки, пытаясь обмануть Кота, принесли пустые тарелки, оберточную бумагу из мясной лавки… Я решительно поверил, что мой товарищ Кот покинул этот мир! И вдруг все увидели его — он взобрался на самый верх книжного шкафа и презрительно смотрел на нас своими зелеными глазами. Она подняла руки: «Кики! Сейчас же спускайся! Из-за тебя мы опоздаем на поезд!» Он и не думал спускаться, а у меня закружилась голова, глядя на него, — он стоял так высоко, топтался, крутился вокруг себя, пронзительно мяукал, выражал невозможность исполнить приказ. А Он все волновался и повторял: «Боже мой, он упадет!» Но Она скептически улыбнулась, вышла и вернулась с хлыстом в руках… Хлыст щелкнул только два раза — «клак-клак!» — и произошло, я думаю, чудо: Кот спрыгнул на паркет мягче и эластичнее, чем клубок шерсти, с которым мы играем. Я бы разбился, падая с такой высоты.

С тех пор он в этой корзине… (Подходя к корзине.) Тут есть маленькое отверстие… Я вижу его… Кончики усов — как белые иголки… О! Какой взгляд! Отойдем… мне страшновато. Кота трудно запереть как следует… Он, должно быть, страдает. А что, если с ним ласково поговорить?… (Он зовет его очень вежливо.) Кот!

Неженка-Кики. (Звериный рык.) Р-р-р-р…

Пес-Тоби (отступает на шаг). О! Ты сказал дурное слово. У тебя страшное лицо. Что-нибудь болит?

Неженка-Кики. Убирайся! Я — мученик… Убирайся, говорю тебе, или я испепелю тебя своим огненным дыханием!

Пес-Тоби (простодушно). Почему?

Неженка-Кики. Потому что ты свободен, потому что я в этой корзине, потому что корзина в этом мерзком экипаже, где меня трясет, а Их безмятежность меня просто выводит из себя.

Пес-Тоби. Хочешь, я пойду посмотрю, что делается за окном, а потом все расскажу тебе?

Неженка-Кики. Мне все ненавистно.

Пес-Тоби. (Сходил посмотреть и вернулся.) Ничего не видно…

Неженка-Кики (с горечью). И на том спасибо.

Пес-Тоби. Я ничего не видел из того, что можно было бы легко описать. Какая-то зелень, и пролетает так быстро и близко перед нами, что, кажется, хлещет по глазам. Ровное поле поворачивается, маленькая колокольня с острым верхом бежит так же быстро, как наш экипаж… Потом поле цветущего клевера ударило мне в глаза своей краснотой. Земля провешивается под ногами или мы поднимаемся, не пойму. Там, далеко внизу, я вижу зеленые лужайки, усыпанные, как звездами, белыми ромашками.

Неженка-Кики(с горечью). Или кусками сургуча, или еще чем-нибудь.

Пес-Тоби. Тебе неинтересно?

Неженка-Кики. (Мрачно смеется.) Ха! Спроси у несчастного…

Пес-Тоби. У кого?

Неженка-Кики (все более мелодраматично, хотя не очень уверенно) …у несчастного, сидящего в бадье с кипящим маслом, приятно ли ему! Мои мучения — духовные. Я переживаю одновременно унижение, заточение, тьму, заброшенность и тряску.

Поезд останавливается. Служащий на платформе что-то объявляет: «Ауа, ауа-уа, эуа-у… Уэн!»

Пес-Тоби (сам не свой). Кто-то кричит! Случилось несчастье! Бежим!

Подняв морду, он бросается к двери и отчаянно скребет ее.

Она (спросонья). Тоби, ты мне надоел.

Пес-Тоби (в крайнем возбуждении). О, непостижимая, как ты можешь спокойно сидеть? Разве ты не слышишь эти крики? Они затихают… Несчастье отступило. Хотел бы я знать…

Поезд трогается.

Он (отложив газеты). Этот зверь хочет есть.

Она (вполне проснувшись). Ты думаешь? Я тоже. Но Тоби поест очень мало.

Он (с тревогой). А Неженка-Кики?

Она (категорическим тоном). Неженка-Кики дуется. Сегодня утром он спрятался. Я ему дам еще меньше.

Он. Он молчит. Ты не боишься, что он болен?

Она. Нет, просто обижен.

Неженка-Кики. (Как только речь зашла о нем.) Мяу!

Он (нежно и заботливо). Идите ко мне, красавец Кики, идите сюда, мой милый затворник, вы получите кусочек холодного ростбифа и белого куриного мяса.

Он открывает корзину-темницу. Неженка-Кики осторожно высовывает свою плоскую змеиную головку, затем появляется его полосатое тело, которое медленно, медленно, так, что кажется, конца ему не будет, вылезает из корзины…

Пес-Тоби (любезно). А вот и ты, Кот! Ну, приветствуй свободу!

Неженка-Кики молча лижет свою взъерошенную шелковистую шерстку.

Пес-Тоби. Я сказал тебе, приветствуй свободу. Так положено. Всякий раз, когда открывают какую-нибудь дверь, надо бегать, прыгать, крутиться волчком и визжать.

Неженка-Кики. Надо? Кому надо?

Пес-Тоби. Нам, Собакам.

Неженка-Кики (сидя с достоинством). Может быть, мне еще надо и лаять? Насколько я знаю, у нас всегда были разные правила поведения.

Пес-Тоби (обиженно). Не буду настаивать. Как тебе нравится наш экипаж?

Неженка-Кики. (Тщательно обнюхивает.) Ужасный. Впрочем, обивка подходящая, чтобы поточить когти.

И он тотчас же принимается точить когти об обивку сидений.

Пес-Тоби (про себя). Если бы это делал я…

Неженка-Кики. (Продолжая свое занятие.) Мммм… Как это грубое серое сукно гасит мою ярость! Сегодня с самого утра мир в чудовищном возмущении, а Он, Он, которого я люблю и который боготворит меня, не встал на мою защиту. Меня так унизительно толкало, трясло, сколько раз пронзительные свистки резали мой слух… Мммм! Как приятно ослабить нервное напряжение и представить себе, что терзаешь когтями волокнистую и кровоточащую плоть врага… Мммм… Попробую подушку! Подниму как можно выше лапы в знак крайней дерзости!

Она. Слушай, Кики, может быть, хватит?

Он (восхищенно и снисходительно). Оставь его. Он точит коготочки.

Неженка-Кики. Он вступился за меня. Я прощаю Его. Но раз мне позволяют, я больше не хочу рвать подушку… Когда я выйду отсюда? Не потому что мне страшно. Они оба и Пес тут, у них обычное выражение лиц… У меня рези в животе.

Он зевает. Поезд останавливается, служащий на платформе кричит: «А-а-а, уа… ауа-уа, оа-а…»

Пес-Тоби (вне себя). Кричат! Еще какое-то несчастье! Бежим!

Неженка-Кики. Господи, как несносен этот Пес! Ну какое ему дело до того, что где-то несчастье? Впрочем, я в это не верю. Это кричат люди, а ведь они кричат лишь ради удовольствия слышать свой голос…

Пес-Тоби (успокоившись). Мне хочется есть. О ты, от которой я жду всего, будем ли мы есть? В этих чужих краях уж и не знаешь, который час, но сдается мне…

Она. Всем обедать!

Она достает приборы, с хрустом ломает румяный хлеб…

Пес-Тоби. (Жует.) То, что Она дала мне, было так вкусно, что оказалось слишком мало. Сразу растаяло во рту, и следа не осталось…

Неженка-Кики. (Жует.) Это белое куриное мясо. Мур-р… мур-р… Ну хватит! Я невольно мурлыкаю! Не следует этого делать. Чего доброго, подумают, что я смирился с этой поездкой… Буду есть медленно, с разочарованным и непримиримым видом, будто лишь для того, чтобы не умереть с голоду…

Она. (Животным.) Дайте и мне поесть! Я тоже люблю куриное мясо и листья зеленого салата с солью…

Он (с тревогой). Но как мы посадим этого Кота обратно в корзину?

Она. Не знаю, потом придумаем.

Пес-Тоби. Уже все? Я съел бы в три раза больше. Да, Кот, для мученика у тебя неплохой аппетит.

Неженка-Кики. (Лжет.) Меня измучили огорчения. Подвинься немножко, теперь я хочу спать или хоть попытаться заснуть. Быть может, благостный сон перенесет меня в дом, который я покинул, на расшитую цветочками подушку, которую Он мне подарил… «Нет ничего лучше родины!»[6] Ярко раскрашенные ковры для того, чтобы радовать глаз! Огромная китайская ваза с маленькой пальмой, молодые побеги которой я поедаю; глубокие кресла — под ними я прячу мой клубок шерсти, чтобы потом неожиданно найти его. Пробка на ниточке, подвешенная к дверной ручке; изящные безделушки на столе для того, чтобы моя шаловливая лапка разбила какую-нибудь хрустальную вещицу…Столовая — храм! Прихожая, полная тайны, откуда я, никем не видимый, наблюдаю за теми, кто входит и выходит… Узкая лестница, где шаг молочницы звучит для меня как благовест… Прощайте, меня уносит неотвратимая судьба… быть может, навсегда… Ах, это слишком грустно, вся эта красота меня сильно растрогала!

С мрачным видом он начинает старательно умываться. Поезд останавливается. Служащий на перроне кричит: «Аа-а… уэн… ауа-уа…»

Пес-Тоби. Кричат: случилось несча… А, черт возьми, мне надоело.

Он (озабоченно). У нас пересадка через десять минут. Как быть с Котом? Он ни за что не захочет обратно в корзину.

Она. Посмотрим. А что, если туда положить мяса?

Он. Или же лаской…

Они приближаются к опасному зверю, и оба говорят.

Он. Кики, мой хороший Кики, иди ко мне на колени или, как ты это любишь, на плечо. Ты там задремлешь, и я осторожно положу тебя в корзину, ведь она с такими большими просветами, и в ней мягкая удобная подушечка… Иди, прелесть моя…

Она. Послушай, Кики, надо же все-таки понимать жизнь. Тебе нельзя так оставаться. Мы должны сделать пересадку, придет страшный служащий и будет говорить всякие вещи, оскорбительные для тебя и всего твоего рода. Впрочем, тебе лучше подчиниться, иначе я задам тебе трепку…

Но, прежде чем Ее рука коснулась священного меха, Кики встал, потянулся, выгнул спину, чтобы показать свою розовую пасть, направился к открытой корзине и улегся в ней, восхитительный в своем оскорбительном спокойствии. Он и Она с изумлением смотрят друг на друга.

Пес-Тоби (как всегда некстати). Я хочу пипи…

УЖИН ЗАПАЗДЫВАЕТ

Гостиная в загородном доме. Конец летнего дня. Неженка-Кики и Пес-Тоби спят неглубоким сном, уши у них насторожены, а веки слишком плотно сжаты. Неженка-Кики открывает свои виноградного цвета, почти горизонтально расположенные глаза и, зевая, раскрывает страшную, как у маленького дракона, пасть.

Неженка-Кики (высокомерно). Ты храпишь.

Пес-Тоби. (Который на самом деле не спал.) Нет, это ты.

Неженка-Кики. Вовсе нет. Я мурлыкаю.

Пес-Тоби. Это одно и то же.

Неженка-Кики. (Не соизволит спорить.) Слава богу, нет! (Молчание.) Мне хочется есть. Не слышно, чтобы там расставляли тарелки. Разве не подошло время ужинать?

Пес-Тоби. (Поднимается и потягивается на широко расставленных передних лапах, зевает и высовывает язык с загнутым, как на старинном гербе, кончиком.) Не знаю. Мне хочется есть.

Неженка-Кики. Где Она? Почему ты не крутишься вокруг Ее юбки?

Пес-Тоби. (В смущенье грызет когти.) Я думаю, Она собирает в саду мирабель[7].

Неженка-Кики. Желтые шарики, что падают на уши? Знаю. Значит, ты Ее видел? Я уверен, что Она тебя отчитала… Что ты там еще наделал?

Пес-Тоби. (Стесняясь, отворачивает свою морщинистую морду симпатичной жабы.) Она мне велела вернуться в гостиную, потому что… потому что я тоже ел мирабель.

Неженка-Кики. Так тебе и надо. У тебя отвратительные человечьи привычки.

Пес-Тоби. Слушай, я-то не ем тухлую рыбу!

Неженка-Кики. Ты лижешь более отвратительные вещи.

Пес-Тоби. Ну что, например?

Неженка-Кики. Да это… на дороге… ффу!

Пес-Тоби. Я понимаю. Это называется «гадость».

Неженка-Кики. Ты, должно быть, что-то путаешь.

Пес-Тоби. Нет. Как только я ее чую, эту великолепную, безупречно выложенную кучку, Она бросается, размахивая зонтиком, и кричит: «Фу! Гадость!»

Неженка-Кики. Тебе не стыдно?

Пес-Тоби. Отчего? Эти цветы на дороге нравятся моему тонкому нюху, моему изощренному вкусу. А вот чего я никак не пойму, так это твое дикое веселье при виде дохлой лягушки или той травки, как ее?…

Неженка-Кики. Валерьяна.

Пес-Тоби. Вполне может быть… Трава нужна для очищения желудка.

Неженка-Кики. Я не думаю, как ты, только об экскрементах. Валерьяна… Тебе никогда не понять… Я видел, как однажды Она опустошила бокал вина, зловонной жидкости с опасно прыгающими в ней пузырьками, так вот, после этого Она смеялась и бредила, как и я после валерьяны… А дохлая лягушка, настолько дохлая, что уже похожа на сафьян в форме сухой лягушки, — это подушечка, пропитанная редкостным мускусом, которым я хотел бы и сам благоухать…

Пес-Тоби. Ты красиво говоришь… Но Она тебя ругает и говорит, что после этого от тебя дурно пахнет, и Он так считает.

Неженка-Кики. Они оба — всего лишь Двуногие. А ты, несчастное существо, подражаешь им и принижаешь себя. Стоишь на задних лапах, носишь пальто, когда идет дождь, ешь — фи! — мирабель и эти крупные зеленые шары, которые враждебные руки деревьев роняют на меня, когда я прохожу под ними…

Пес-Тоби. Это яблоки.

Неженка-Кики. Возможно. Она их срывает и бросает тебе вдоль аллеи с криками: «Лови, Тоби! Лови!» И ты, как сумасшедший, бросаешься за ними — с высунутым языком и выпученными глазами, задыхаясь от бега…

Пес-Тоби. (Насупившись и положив морду на лапы.) Каждый находит свое удовольствие, где может.

Неженка-Кики. (Зевая, обнажает острые, как иглы, зубы, розовое и сухое бархатное нёбо.) Мне хочется есть. Ужин, конечно, запаздывает. Не сходишь ли ты за Ней?

Пес-Тоби. Я не смею. Она мне запретила. Она с большой корзиной там, в глубине ложбины. Роса падает и мочит Ее ноги, а солнце заходит. Но ведь ты Ее знаешь: Она садится на мокрую траву и неподвижно смотрит перед собой, можно подумать, что заснула; или ляжет на живот и следит, посвистывая, за муравьем в траве; а то начнет звать синиц да соек, а они ни за что не подлетают. Она несет тяжелую лейку, из которой льются тысячи ледяных серебряных струек — от их вида меня бросает в дрожь, — они льются на розы или в каменные корытца с деревянным дном. Я наклоняюсь над ними, чтобы увидеть, как мне навстречу приближается голова бульдога, и чтобы выпить отражение листьев, но Она тянет меня назад за ошейник: «Тоби, это — вода для птичек!» Она раскрывает ножик и чистит орехи, пять, десять, сто орехов и забывает о времени. И так без конца.

Неженка-Кики (насмешливо). А ты что делаешь все это время?

Пес-Тоби. Я… Конечно, жду Ее.

Неженка-Кики. Восхищаюсь тобой!

Пес-Тоби. Иногда, сидя на корточках, Она яростно скребет землю, трудится в поте лица, а я кручусь вокруг, радуясь знакомому мне и полезному занятию. Но слабый нюх ее обманывает. Она разрывает ложные норы, где я не чую ни крота, ни мышки с розовыми лапками. Кто разъяснит мне Ее намерения? Но вот Она откидывается назад, потрясая какой-то травиной с волосатыми корнями, и кричит: «Попалась, негодница!» Я ложусь на влажную землю и дрожу. Или прижимаюсь носом — Она говорит «рыльцем» — к земле, чтобы распознать на ней непонятные запахи. Вот ты, например, можешь распознать три, а то и четыре похожих запаха, как бы переплетающихся, растворяющихся один в другом: запах крота, запах пробежавшего зайца, запах укрывшейся птицы?

Неженка-Кики. Да, могу. Мой нос все знает. Он у меня маленький, правильный, широкий и нежный, с замшевым кончиком, прикосновение травинки или легкий дымок щекочут его так, что я чихаю. Он не старается распознать запах кротов, перемешанный с запахом… зайцев, ты говоришь? Мой нос — Она говорит: «такой прелестный бархатный носик» — может целыми минутами упиваться запахом кошечки, оставшимся в зарослях кустарника…

У меня очаровательный нос. Не было ни дня с тех пор, как мои глаза увидели свет, чтобы я не услышал какого-либо лестного для меня мнения о нем. А у тебя… шершавый «трюфель»[8]. И как смешно он ходит! Вот я тебе говорю, а он в это время…

Пес-Тоби. Мне хочется есть. Не слышно звона посуды.

Неженка-Кики. Твой «трюфель» так и ходит и еще больше морщинит твою грубую морду…

Пес-Тоби. Она так нежно говорит: «его квадратная мордочка, его морщинистый трюфель»!

Неженка-Кики. …а ты думаешь только о еде.

Пес- Тоби. Но ведь это твой пустой желудок стонет, бранит меня.

Неженка-Кики. У меня очаровательный желудок.

Пес-Тоби. Да нет — нос, ты же сам сказал.

Неженка-Кики. Желудок тоже. Где ты еще найдешь такого гурмана и выдумщика, такой крепкий и одновременно деликатный желудок. Он переваривает рыбьи кости, острые куриные косточки, но от несвежего мяса его буквально выворачивает наизнанку.

Пес-Тоби. Именно — буквально. У тебя всегда бурное несварение желудка.

Неженка-Кики. Да, тогда весь дом взволнован. При первых же позывах рвоты меня охватывает глубокое отчаяние, кажется, что земля уходит из-под ног. С глазами навыкате, я поспешно проглатываю обильную и солоноватую слюну и в то же время невольно издаю крики чревовещателя… И вот, как у рожающей кошки, мои бока начинают ходить ходуном, а потом…

Пес-Тоби (брезгливо). Продолжение, если можно, ты расскажешь после ужина.

Неженка-Кики. Мне хочется есть. Но Он-то где?

Пес-Тоби. Там, в своем кабинете. Царапает по бумаге.

Неженка-Кики. Да, как всегда. Это игра. Двуногие вечно забавляются одним и тем же. Я пробовал не раз деликатно царапать, как Он, по бумаге. Но удовольствие это длится недолго, и я предпочитаю газету, разорванную на мелкие клочки, которые шуршат и взлетают. Между тем на Его столе есть маленький горшочек, и с тех пор, как довольно безрассудное любопытство заставило меня обмакнуть в него лапу, я не могу без отвращения нюхать фиолетовую тинистую жидкость в нем. Видишь эту аристократическую и сильную лапу с мохнатой шерсткой между пальцами — признак чистоты породы? Так вот, на этой лапе целую неделю оставалось синеватое пятно с мерзким запахом стального ножа, изъеденного кислым соком…

Пес-Тоби. А для чего этот маленький горшочек?

Неженка-Кики. Наверно, Он пьет из него.

Молчание.

Пес-Тоби. Она не возвращается. Только бы Она не потерялась, как я однажды в Париже!

Неженка-Кики. Я хочу есть.

Пес-Тоби. Я хочу есть. Что сегодня на ужин?

Неженка-Кики. Я видел куру. Она глупо кричала на кухне и обливалась кровью. Напачкала на полу больше, чем кошка и даже собака, а ее, однако, никто не стегал. Но Эмили отправила ее в огонь, чтобы проучить. Я чуть-чуть лизнул кровь…

Пес-Тоби (зевая). Курятина… У меня текут слюнки и губы дрожат. Она мне скажет: «Кость!» — и бросит мне ее.

Неженка-Кики. Как ты плохо говоришь! Вот Он скажет: «Косточку — котику!»

Пес-Тоби. Да нет же, уверяю тебя, Она говорит: «Кость!»

Неженка-Кики. Он говорит лучше, чем Она.

Пес-Тоби. (Ему трудно судить.) Да?… Скажи мне, у птиц вкус курятины?

Неженка-Кики (глаза которого внезапно загораются синим огнем). Нет… вкуснее, ведь это — живое. Ты чувствуешь, как все похрустывает у тебя на зубах, и потом — эта трепещущая птица, ее теплые перышки и маленький вкусный мозг…

Пес-Тоби. Фу, ты мне противен. Мне вообще не по себе от всякой мелкой живности, когда она шевелится, а к тому же птички — безобидные существа.

Неженка-Кики (сухо). Напрасно ты так думаешь. Они безобидные только тогда, когда их ешь. Это — шумные, самонадеянные, глупые существа, годные только в пищу… Ты знаком с двумя сойками?

Пес-Тоби. Не очень.

Неженка-Кики. Две сойки из рощицы. Ох уж мне они!.. Когда я прогуливаюсь, хохочут до упада — «тяк-тяк!» — потому что на шее у меня колокольчик… Как я ни старался держать голову неподвижно и мягко ступать, колокольчик звенит, а эти два создания на макушке ели прыскают от смеха… Попадись они мне в лапы!..

Он прижал уши и вздыбил шерсть на спине.

Пес-Тоби (задумчиво). Бывает, я положительно не узнаю тебя. Беседуешь с тобой спокойно, и вдруг ты весь ощетинишься, как ершик для чистки бутылок. Мило играешь с тобой, тявкнешь тебе сзади: «гав-гав!» — только ради смеха, и вдруг неизвестно почему, может быть, потому, что мой нос задел твою пушистую шерсть, которая оттопыривается, как галифе, и вот ты уже — дикий зверь, весь так и кипишь от ярости и бросаешься на меня, как чужой пес! Разве нельзя назвать это плохим характером?

Неженка-Кики (загадочно, с почти закрытыми глазами). Отнюдь! Просто характером! Кошачьим характером. Именно в такие минуты раздражения я сильно чувствую унизительное положение, в какое поставили меня и всю мою породу. Я вспоминаю о временах, когда жрецы в длинных льняных хитонах обращались к нам, склонившись в поклоне и робко пытаясь постичь нашу певучую речь. Так знай же, Пес, что мы не изменились! Вероятно, больше всего я похож на себя в те дни, когда меня всё оскорбляет — резкое движение, грубый смех, грохот двери, твой запах, непостижимая дерзость, с который ты позволяешь себе дотрагиваться до меня, носиться кругами вокруг меня…

Пес-Тоби (терпеливо, про себя). Он явно не в духе.

Неженка-Кики (вздрагивая). Ты слышал?

Пес-Тоби. Да, это дверь на кухню. А сейчас дверь в столовую. И ящик с ложками… Наконец, наконец-то! А-а. (Он зевает.) Нет мочи терпеть. Но где, же Она? Гравий на дорожке не скрипит, скоро наступит темнота.

Неженка-Кики (иронически). Сбегай за ней.

Пес-Тоби. А Он? Обычно Он тревожится, спрашивает: «Где Она?» А сейчас царапает по бумаге. Должно быть, выпил всю фиолетовую воду из своего мутного горшочка. (Он старательно потягивается всем телом, сначала на передних ногах, потом на задних.) Ах, какую легкость я чувствую в себе и пустоту в желудке. Сейчас будем есть. Вдохни восхитительный запах из-под двери! Давай поиграем!

Неженка-Кики. Нет.

Пес-Тоби. Беги, а я — за тобой, не бойся — не трону.

Неженка-Кики. Нет.

Пес-Тоби. Почему?

Неженка-Кики. Не хочется.

Пес-Тоби. Ну какой ты скучный! Смотри, я прыгаю, прижимаю, как лошадка, голову к груди, пытаюсь схватить себя за обрубок хвоста, верчусь, верчусь… Боги! Комната кружится… Нет, хватит.

Неженка-Кики. Что за несносное существо!

Пес-Тоби. Сам несносное! Берегись, я буду нападать на тебя, как Она, когда весела и кричит: «Съем кота!»

Неженка-Кики. (Продолжая лежать, поднимает перед вертящимся Тоби лапу с когтями; снизу на лапе розовые и черные пятнышки, как у колючего цветка.) Только посмей!

Пес-Тоби (в исступленном восторге). И посмею! Гав! Гав! Съем кота! Съем кота!

Неженка-Кики, выведенный из себя, вскакивает, фыркает и цепляется за ковровую скатерть на столе. Скатерть медленно сползает. Лампа и безделушки падают на пол. Оба зверя испуганно затихают и заползают под кресло в ожидании возмездия.

Он. (Появляется на пороге кабинета, с ручкой, как с удилами, во рту.) Черт возьми! Что это еще такое? Этот несчастный зверинец все здесь перевернул вверх дном. Где Госпожа? Что за дом! Здесь никогда вовремя не поужинаешь… (и т. д. и т. п.)

Оба виновника, знающие о безобидности таких вспышек гнева, распластались, как пара домашних тапок на полу, переглядываются и молча смеются за бахромой кресла. Открывается дверь в сад. Входит Она с корзинкой, полной мускатной мирабели. Ее волосы падают на глаза, руки в липком сладком соке. Она опешила при виде разгрома.

Она. О! Они опять подрались! Боже, что за негодные звери! (Без убеждения в голосе.) Я их отдам, я их продам, я их убью…

Оба зверя ползут к Ней на животе с видом чрезмерной приниженности и говорят одновременно.

Неженка-Кики. Мр-р… мр-р… Вот и ты, уже очень поздно. Это Тоби напал на меня… Это он все разбил. Я думаю, истощение довело его до безумия. Как вкусно от тебя пахнет травой и сумерками. Ты сидела на тимьяне и на богородичной травке. Иди же… Скажи Ему, твоему Хозяину, чтобы он отнес меня к мясу, которое уже пережарилось. Ты разрежешь куру очень быстро, не так ли? Ты оставишь мне жареную кожицу? Если ты пожелаешь, я протяну к тарелке сложенную ложечкой лапку, которая умеет собирать самые маленькие крошечки и донести их до рта тем человеческим движением, которое вас так смешит, Его и Тебя. Иди…

Пес-Тоби. У-у-уй… у-у-у… Вот и ты! Наконец, наконец-то! Мне так скучно без тебя! Ты обрекла меня на изгнание, ты не ласкала меня. Эта лампа сама упала. Иди же… Я очень хочу есть. Но я с радостью соглашусь не ужинать, если ты пожелаешь всегда брать меня с собой, куда бы ты ни пошла, даже в сумерки, от которых мне грустно: я пойду за тобой счастливым, ни на миг не отводя носа от края твоей короткой юбки…

Она (обезоружена и к тому же безразлична к разгрому). Посмотри, что за красавцы!

АНАТОЛЬ ФРАНС

СЕМЬ ЖЕН СИНЕЙ БОРОДЫ

(На основании подлинных документов)

I

О пресловутой личности, в просторечии именуемой Синей Бородой, высказывались мнения самые различные, самые странные и самые ошибочные. Пожалуй, наиболее спорно мнение, гласящее, что этот дворянин олицетворяет собой солнце. Это усердно пыталась доказать лет сорок назад некая школа сравнительной мифологии[9]. Ее представители утверждали, что семь жен Синей Бороды — не что иное, как зори, а его шурья — утренние и вечерние сумерки, тождественные с Диоскурами, освободившими похищенную Тезеем Елену[10].Тем, кто склонен этому верить, мы напомним, что весьма ученый библиотекарь города Ажена, Жан-Батист Перес, в 1848 году с мнимой убедительностью доказал, что Наполеона никогда не было на свете и что вся история якобы великого полководца на самом деле — солнечный миф. Вопреки всем домыслам самых изобретательных умов, не подлежит сомнению, что Синяя Борода и Наполеон подлинно существовали.

Столь же слабо обоснована гипотеза, отождествляющая Синюю Бороду с маршалом де Рэ[11], удавленным, по приговору суда, на мосту в Нанте 26 октября 1440 года. Не вдаваясь, как это делает Соломон Рейнак[12], в исследование вопроса, действительно ли маршал содеял все те преступления, за которые был предан смерти, или же, быть может, его гибели способствовали богатства, на которые зарился алчный король, можно с уверенностью сказать, что его жизнь нисколько не похожа на жизнь Синей Бороды; этого достаточно, чтобы не смешивать их друг с другом и не считать их одной и той же личностью. Шарль Перро[13], около 1660 года стяжавший немалую славу составлением первого жизнеописания этого сеньора, который справедливо прославился тем, что был женат семь раз подряд, изобразил его отъявленным злодеем, законченным образцом непревзойденной жестокости. Дозволено, однако, усомниться если не в добросовестности историка, то уж, во всяком случае, в достоверности сведений, которыми он пользовался. Возможно, он с предубеждением относился к своему герою. Это был бы отнюдь не первый пример того, как историк или поэт по своему произволу порочит тех, кого изображает. Если образ Тита[14] кажется нам прикрашенным, то, наоборот, изображая Тиберия[15], Тацит[16], по-видимому, сильно очернил его. Макбет, которому легенда и Шекспир приписывают тягчайшие преступления, на самом деле был король справедливый и мудрый. Он не убил предательски старика короля Дункана. Дункан еще молодым был разбит наголову в большом сражении, и на другой день его тело нашли в местности, называемой «Лавкой оружейника». По приказу короля Дункана было умерщвлено несколько родственников Грухно, жены Макбета. В правление Макбета Шотландия благоденствовала: он покровительствовал торговле, и горожане видели в нем своего защитника, подлинного «короля городов». Знать, возглавлявшая кланы, не простила ему ни победы над Дунканом, ни того, что он заботился о простолюдинах. Представители знати умертвили его и обесчестили память о нем. После его смерти доброго короля Макбета знали уже только по рассказам его врагов. Гений Шекспира укоренил их злостные наветы в сознании человечества. Я давно уже подозревал, что Синяя Борода стал жертвой такой же роковой случайности. Рассказ о событиях его жизни в том виде, в каком он дошел до меня, отнюдь не удовлетворял ни мою любознательность, ни ту потребность в логике и ясности, которая непрестанно меня снедает. Размышляя об этом жизнеописании, я наталкивался на непреодолимые трудности. Меня так усиленно старались уверить в жестокости этого человека, что я поневоле усомнился в ней.

Эти предчувствия меня не обманули. Мои интуитивные догадки, вытекавшие из некоторого знания природы человека, волею судьбы превратились в уверенность, основанную на неопровержимых доказательствах. Я нашел в Сен-Жан-де-Буа, у одного каменотеса, некоторые документы, касающиеся Синей Бороды, в том числе его приходно-расходную книгу и анонимное ходатайство о привлечении к суду его убийц, которому, по причинам мне неизвестным, не дали хода. Эти документы полностью укрепили меня в убеждении, что Синяя Борода был добр и несчастен и что память о нем искажена гнусной клеветой. Тогда я счел своим долгом дать правдивое описание его жизни, нимало не обольщаясь, однако, надеждой на успех подобного начинания. Я знаю, эта попытка реабилитации будет встречена молчанием и предана забвению. Разве может бесстрастная голая правда восторжествовать над обманчивым очарованием лжи?

II

Около 1650 года в своем поместье между Компьенем и Пьерфоном проживал богатый дворянин по имени Бернар де Монрагу; его предки некогда занимали наипочетнейшие должности в королевстве, но сам он жил вдали от двора, в мирной безвестности, обволакивавшей тогда все то, что не привлекало к себе взоров короля. Его замок Гийет изобиловал ценной мебелью, золотой и серебряной утварью, коврами, гобеленами, которые он держал под спудом в кладовых; прятал он свои сокровища отнюдь не из страха, что они могут пострадать от повседневного употребления; напротив, он был щедр и любил пышность. Но в те времена сеньоры обычно вели в провинции жизнь весьма простую, ели за одним столом со своей челядью и по воскресеньям плясали с деревенскими девушками. Однако в некоторых случаях они устраивали блистательные празднества, сильно разнившиеся от серых будней. Поэтому им нужно было иметь в запасе много красивой мебели и великолепных ковров, что г-н де Монрагу и делал.

Его замок, построенный во времена готики, отличался присущей ей суровой простотой. Массивные башни, макушки которых были снесены во время смут, раздиравших королевство в правление покойного короля Людовика[17], придавали ему вид унылый и мрачный. Внутри он являл более приятное зрелище. Комнаты были убраны на итальянский лад, а большая галерея нижнего этажа была богато украшена лепкой, живописью и позолотой.

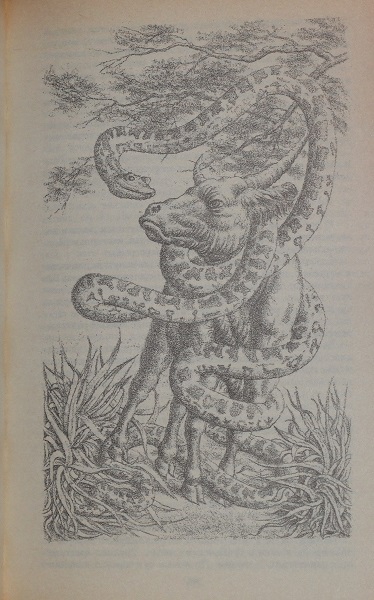

В одном из концов этой галереи находилась комната, которую обычно называли «малым кабинетом». У Шарля Перро она именуется только так. Нелишне знать, что эту комнату называли также «кабинетом злосчастных принцесс», так как некий флорентинский художник изобразил на ее стенах трагические истории Дирки, дочери Солнца, привязанной сыновьями Антиопы к рогам быка; Ниобеи, оплакивающей на горе Сипил своих детей, пронзенных стрелами богов; Прокриды, подставляющей грудь под дротик Кефала[18]. Изображения были как живые, и порфировые плиты, которыми был выложен пол, казались окрашенными кровью этих несчастных женщин. Одна из дверей комнаты выходила на ров, совершенно высохший.

Конюшня помещалась в роскошном здании, расположенном неподалеку от замка. Там насчитывалось шестьдесят стойл для лошадей и двенадцать сараев для золоченых карет. Но очаровательным местопребыванием замок являлся благодаря окружавшим его лесам и ручьям, где можно было вволю насладиться рыбной ловлей и охотой.

Многие жители этого края знали г-на де Монрагу только под именем Синей Бороды, ибо в народе его иначе не называли. Действительно, борода у него была синяя, но это был только синий отлив, и именно от густой черноты борода его казалась синей. Не следует представлять себе г-на де Монрагу в устрашающем облике трехглавого Тифона[19], которого мы видим в Афинах усмехающимся в свою тройную бороду цвета индиго. Мы будем гораздо ближе к истине, если сравним владельца замка Гийет с теми священниками или актерами, чьи свежевыбритые щеки отсвечивают синевой. Г-н де Монрагу не подстригал бороду клином, как его дед, состоявший при дворе короля Генриха II [20], не отращивал ее веером, как его прадед убитый в сражении при Мариньяно[21]. Подобно г-ну де Тюренну[22], он носил усики и крохотную бородку а ла Мазарини; щеки его казались синими; но, что бы там ни говорили, эта особенность не безобразила доброго сеньора и не вызывала страха. Она только усугубляла мужественность его облика и если и придавала ему несколько свирепый вид, то женщин это нисколько не отпугивало. Бернар де Монрагу был очень красивый мужчина, высокий, широкоплечий, осанистый и дородный, но неотесанный и в лесу чувствовавший себя вольготнее, нежели в парадных спальнях знатных дам и в светских гостиных. Однако, правду сказать, он нравился женщинам меньше, чем должен был бы при таком сложении и таком богатстве. Причиной тому была его робость, именно робость, а не борода. Его неудержимо влекло к женщинам — и вместе с тем они внушали ему неодолимый страх. Он столь же боялся их, сколь и любил.

Вот источник и основная причина всех его бедствий. Увидев женщину в первый раз, он скорее согласился бы умереть, чем заговорить с нею, и, как бы она ему ни нравилась, он в ее присутствии хранил мрачное молчание; о его чувствах говорили только его глаза, которыми он вращал самым ужасающим образом. Эта робость была причиной всяческих злоключений, а главное — препятствовала ему сближаться с женщинами скромными и честными и оставляла его беззащитным против посягательств женщин наиболее предприимчивых и дерзких. Робость погубила его.

Сирота с малых лет, г-н де Монрагу из-за этого странного, необоримого ощущения стыда и страха отверг одну за другой несколько выгодных и весьма почётных партий и женился на девице Колетте Пассаж, которая поселилась в этом краю совсем недавно, сколотив немного деньжат тем, что водила по городам и деревням королевства медведя, плясавшего на площадях. Он любил ее всеми силами души и тела. Нужно быть справедливым — она могла нравиться: крепкая, полногрудая девушка, с лицом еще довольно свежим, хотя загорелым и обветренным. Первое время она поражалась и восхищалась тем, что стала вельможной дамой; ее сердце, отнюдь не злое, было чувствительно к нежной заботе супруга столь знатного рода и мощного сложения, являвшегося для нее самым послушным слугой и самым пылким любовником. Но спустя несколько месяцев она начала тосковать по прежней бродячей жизни. Среди величайшей роскоши, окруженная вниманием и лаской, она знала одно лишь удовольствие — навещать спутника своих скитаний в подвале, где он томился с цепью на шее, с кольцом в носу; заливаясь слезами, она целовала его в глаза. При виде ее печали г-н де Монрагу и сам загрустил, и его грусть еще усиливала тоску Колетты. Учтивость и неистощимая предупредительность ее супруга претили несчастной женщине. Однажды утром, когда г-н де Монрагу проснулся, Колетты не оказалось возле него. Тщетно искал он ее по всему замку. Дверь в «кабинет злосчастных принцесс» была отворена. Оттуда-то Колетта и убежала куда глаза глядят вместе со своим медведем. Несметное множество гонцов было разослано во все стороны на поиски Колетты Пассаж, но она исчезла бесследно.

Г-н де Монрагу еще оплакивал её, когда, по случаю храмового праздника в Гийет, ему довелось поплясать с Жанной де ла Клош, дочерью компьенского судьи. Он влюбился в эту девушку и сделал ей предложение, которое тотчас же было принято.

Она питала страсть к вину и потребляла его весьма неумеренно. За несколько месяцев эта страсть настолько овладела ею, что Жанна стала неузнаваема: пьяная образина на бурдюке.

Самое худшее было то, что это чудовище, совершенно взбесившись, без устали носилось по залам и лестницам замка, вопя, чертыхаясь, икая, извергая блевотину и ругательства на все, что ей ни встречалось. Г-н де Монрагу изнемогал от ужаса и отвращения. Но затем он призывал все свое мужество и столь же настойчиво, как и терпеливо, пытался исцелить свою супругу от столь гнусного порока. Просьбы, увещания, мольбы, угрозы — он все пускал в ход. Все было напрасно. Он не давал ей вина из своих погребов — она доставала окольными путями какое-то пойло, от которого пьянела еще омерзительнее.

Чтобы отвратить ее от столь любимой ею влаги, он положил в бутылки с вином полынь. Ей показалось, что он хочет ее отравить, она бросилась на него и на целых три дюйма всадила ему в живот кухонный нож. Он чуть не умер от раны, но врожденная кротость не изменила ему и тут. «Она скорее заслуживает сожаления, чем порицания», — говорил он себе. Как-то раз дверь в «кабинет злосчастных принцесс» забыли запереть, и Жанна де ла Клош вбежала туда в исступлении, как обычно; увидев женщин, изображенных на стенах в трагических позах, при последнем издыхании, она вообразила, что они живые, и в смертельном страхе убежала из замка, вопя: «На помощь! Убивают!» Услыхав голос Синей Бороды, погнавшегося за ней и окликавшего ее, она в беспамятстве бросилась в пруд и утонула. С трудом верится, однако доподлинно известно, что ее супруг по своему мягкосердечию искренне сокрушался о ее смерти.

Спустя полтора месяца после этого несчастного случая он без пышных церемоний женился на Жигонне, дочери своего фермера Треньеля. Она ходила в деревянных башмаках, и от нее несло луком. Впрочем, Жигонна была недурна собой, если не считать того, что она косила на один глаз и прихрамывала. Как только сеньор сочетался с ней браком, она начисто позабыла, что пасла гусей, и, преисполнясь безумного тщеславия, стала бредить блеском и величием. Парчовые наряды казались ей недостаточно пышными, жемчужные ожерелья — недостаточно красивыми, рубины — недостаточно крупными, позолота на каретах — недостаточно яркой, пруды, леса, нивы — недостаточно обширными. Синяя Борода, никогда не страдавший избытком честолюбия, сильно огорчался гордыней своей супруги.

По своему простодушию он никак не мог решить, она ли не права, стремясь возвыситься, он ли не прав, оставаясь скромным. Он готов был упрекать себя в излишнем смирении, шедшем вразрез с непомерными притязаниями подруги его жизни, и в своем душевном смятении то старался внушить ей, что земными благами следует пользоваться умеренно, то, разгорячась, пускался в погоню за счастьем, нередко приводившую его на край гибели. Он был мудр, но супружеская любовь побеждала в нем мудрость. Жигонна думала только о том, чтобы блистать в свете, быть принятой при дворе и стать возлюбленной короля. Не достигнув этого, она с досады стала чахнуть, захворала желтухой и умерла. Синяя Борода похоронил ее, стеная и рыдая, и воздвиг ей великолепный памятник.