| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |

Всемирная выставка в Петербурге (fb2)

- Всемирная выставка в Петербурге 13627K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Марципана Конфитюр

- Всемирная выставка в Петербурге 13627K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Марципана Конфитюр

Марципана Конфитюр

Всемирная выставка в Петербурге

Глава 1, В которой Варя провожает Ольгу Саввишну и внезапно узнаёт чужую тайну.

— Слава Богу, всё! — сказала Варя. — Ну, умаялась! И как вы только, Ольга Саввишна, выдерживаете этакий душегубский режим? Шутка ли: одиннадцать часов без перерыва!

— Я привычная. Раньше тринадцать работали. Это нынче уж царь-батюшка, храни его Господь, послабление такое ввести изволил. А того раньше, случалось, до пятнадцати горбатились. Ничего, небось, не переломимся! Закалка...

— Хотелось бы мне, Ольга Саввишна, в ваши года быть такою же бодрой!

— Бог даст — будешь. Да это не скоро ещё! — Пожилая работница улыбнулась. — У нас сосед рассказывал, через сорок лет уже за людей машины всё будут делать. Только знай — кидай уголь, да ручку крути.

— Ну нет, не дай Бог! Это ж всех нас уволят тогда. Не хочу!

— Не боись, тебя Миша прокормит. Он парень толковый...

Выйдя за проходную бумагопрядильной фабрики, Варя и Ольга Саввишна несколько отстали от основной массы работниц. Ольга Саввишна действительно была ещё очень бодрой и без жалоб выдерживала фабричную смену, но ходила она уже медленно — как-никак шестьдесят пятый год шёл старухе. Варя, работавшая на этой фабрике всего три месяца, старалась брать пример со старшей подруги и угождать ей во всём, так как это была её будущая свекровь. Полгода назад, после смерти барыни, у которой Варя с самого детства была в услужении, она чувствовала себя в совершенном отчаянии и за неимением средств даже всерьёз подумывала о получении жёлтого бланка. О том, чтобы выйти замуж, к тому же не за какого-нибудь старика, а за молодого пригожего петербуржца, она не могла и мечтать. И вот — удача повернулась лицом к Варе! После смены нескольких мест, где либо труд был слишком тяжёлым, либо хозяева слишком злыми, она сумела устроиться на бумагопрядильную фабрику Шлиппенгаузена, а в скором времени поладить там со старейшей работницей Ольгой Саввишной, прийтись ей по душе, через неё познакомиться с её сыном Мишей почти двадцати двух лет от роду, а недавно получить от него предложение руки и сердца! Миша был здоров и трезв, хорош собой, работал на Голодае, на стройке павильонов предстоящей Всемирной выставки — словом, выглядел идеальной партией. Теперь оставалось лишь дождаться окончания Петрова поста, чтобы обвенчаться. За это время, конечно же, надо было быть осторожной, чтобы не разонравиться Мише, а главное — Ольге Саввишне, по-прежнему работавшей с Варей бок о бок и имевшей на сына существенное влияние.

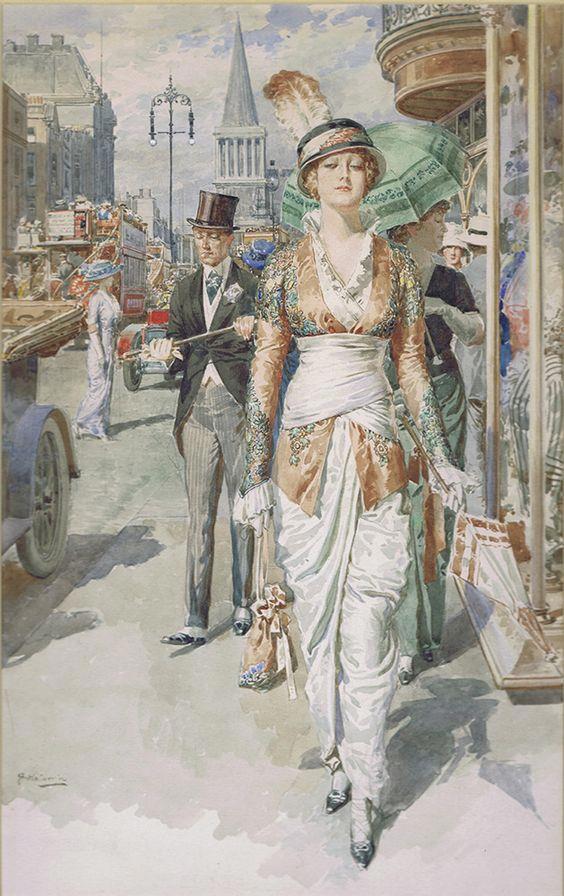

Летний вечер в Петербурге был прохладным. К тому же днём прошёл дождь, который обещал вот-вот возобновиться опять. Ольга Саввишна куталась в шаль. Варя, в модной жакетке «жиго» поверх блузы и в шляпке несмотря ни на что пыталась выглядеть как городская дама и слегка приподнимала юбку каждый раз, когда перешагивала через лужу. Главное в такую погоду было не приближаться чрезмерно к проезжей части, чтобы какой-нибудь слишком лихой извозчик или шоффэр на паромобиле не окатил тебя грязью из лужи. День завтра был рабочий, так что время для стирки ещё не настало: если бы, не дай Бог, Варя перемазала свою юбку и постирала б её сегодня, завтра на работу ей идти было бы не в чем. Нет, она, конечно, не была какой-то нищенкой! На вторую юбку Варя уже почти накопила. То есть, даже уже накопила, если бы речь шла о магазине подержанного платья! Просто к свадьбе хотелось бы уж справить совсем новую, хорошую...

Часть работниц шла к чугунке: станция городской железной дороги «Клейнмихельская» находилась буквально в двуста саженях от проходной. Варе на неё было не надо: она жила здесь же, на Выборгской стороне, в рабочих казармах, до которых было пять минут пешком. Но Ольга Саввишна с Мишей снимали угол в какой-то большой квартире у Обводного канала, возле прошлого места работы обоих, и ехать туда надо было как раз городском паровозом (иногда на французский манер именуемом «метрополитеном»). Демонстрируя подобающую невестке заботу, Варя каждый день провожала теперь Ольгу Саввишну до «Клейнмихельской».

— Мишаня-то мой ночью знаешь, что? — сказала Ольга Савишна, когда эстакада с ведущей к ней кованой лестницей «ар-нуво» и ярким разноцветным теремком билетных касс уже была в их поле зрения. — Тебя ведь ночью звал! Всё: «Варя, Варя!»...

— Правда, что ли? — смутилась польщённая Варя.

— А то ж! Врать не буду! Видишь, любит он тебя! До того уж, видно, любит, что и ночью даже думает...

— Ой, надо же... Как мило...

— Он вообще, знаешь, спит беспокойно. Так что, если ночью закричит вдруг или что, ты не пугайся. Просто приласкай — он успокоится... И вообще, Варюша, ты уж береги его, заботься. Другого такого как он днём с огнём не найдёшь. Я стара уже...

— Ну что вы, Ольга Саввишна! Вон, вы же иных молодых здоровее!

— Да это так кажется... Ладно, пришли уж! Да завтра!

Теперь от эстакады двух работниц отделяла уже только проезжая часть. Обычно Варя не переходила её и прощалась здесь. Как обычно, они обнялись и расцеловалась. Ольга Савишна взглянула на дорогу: мимо неё пролетел рой велосипедисток-бесстыдниц: все в мужских штанах и шляпках, привязанных лентами к головами. За ними последовала пролётка: извозчик остановился около станции и высадил тучного господина, похожего на купца или фабриканта. Между тем, в другую сторону, обогнав пару паромобилей, пронёсся какой-то студентик на автопеде. Издали показалась коляска, окружённая конными казаками.

— Смотри-ка, — заметила Ольга Савишна. —Знать, начальство какое-то едет! Ну, они далеко, я успею.

Она быстро перешла дорогу и оказалась около лестницы на эстакаду как раз в тот момент, как начальственный экипаж с конным патрулём поравнялись с нею и с наблюдающей с тротуара за этим Варей. В тот же момент наверху, возле станционного теремка, раздался гудок, и состав из пяти вагонов, набитый рабочими, двинулся с места. То, что было дальше, Варя потом долго вспоминала, видя это словно в кинематографе, словно замедленно, крупным планом...

В последнем вагоне состава открылось окошко и чья-то рука выбросила оттуда какой-то свёрток.

Секунду спустя вспышка ослепила Варю, грохот ударил её словно молот по голове, незнакомая сила отбросила к близлежащему магазину, ушибла об его стену... Сверху со звоном посыпались стёкла витрины. А когда стекла кончились, гул в голове прекратился, его сменили общий стон и крик десятков голосов. Кричали испуганные обыватели, зовущие подмогу городовые, скакавшие мимо лошади, их извозчики, велосипедисты, шоффэры... И кричали умирающие раненые.

Варя нашла в себе силы подняться. На мостовой, которую только что как ни в чём не бывало пересекла Ольга Саввишна теперь зияла воронка. Остатки коляски начальника были охвачены пламенем: два казака, один вроде здоровый, второй весь в крови, тащили что-то чёрное оттуда. Ещё один казак склонился над лежащим на тротуаре своим товарищем. Очень бледный, щегольски одетый господин с обвязанной ленточкой шляпной коробкой стоял столбом меж раненых и смотрел остекленевшим взглядом в никуда. На вопящих от ужаса раненых лошадей не обращали внимания. И Ольга Саввишна, лежащая у подножия станционной лестницы в растекающейся луже крови, тоже как будто бы никого не интересовала...

Варя мгновенно перебежала через дорогу. Склонилась над свекровью:

— Ольга Саввишна! Вы живы?

Та в ответ застонала.

— Вы ранены! Только, пожалуйста, не умирайте! Вам надо внуков дождаться! Вы слышите!? — затараторила Варя, одновременно пытаясь припомнить, как читают отходной канон. Не факт, что священник успеет добраться, но без него это дозволяется и мирянину... По крайней мере, от «Отче наш» Ольга Саввишне точно уж хуже не будет. — Отче наш, иже еси на небеси...

— Варя! — Перебила её раненая.

— А? Что?

— Варя... — прошептала Ольга Саввишна, бледнея. — Я обязана открыть Мише одну тайну... Никак не решалась сказать... Дура старая... Откладывала... Всё, теперь конец уж... Передай ему, пожалуйста, что он...

Варя наклонилась над свекровью, не замечая того, как её единственная рабочая юбка пропитывается кровью. Она не верила своим ушам...

Глава 2, В которой Мишу сперва постигает неприятность, а потом беда.

В июне световой день долгий, а полностью в столице не темнеет даже ночью. Поэтому когда в девять вечера Миша Коржов со своим напарником Ваней Проскуряковым закончил укладку паркета в будущем Нефтяном павильоне на Голодае, у него возникло ощущение, что день ещё в разгаре, а он будто освободился досрочно и может позволить себе провести ещё пару часов в своё удовольствие.

— Может, на колесе покатаемся? — предложил Миша, имея в виду здоровенное колесо обозрения, установленное по случаю грядущей выставки около строящихся павильонов. — Дядя Яша рабочих бесплатно пускает, пока не открылось. Говорят, оттуда даже Зимний видно...

— Видал я тот Зимний сто раз, — махнул Ваня рукой. — Нет, давай домой, на боковую! Ты, что, не устал? Спать не хочешь?

— Устал, — признал Миша. — А спать я не очень люблю.

— Это как-так?

— Да дрянь часто всякая снится... Знаешь, будто бы пожар кругом, взрывы, стрельба, люди гибнут, а я слабый, маленький, даже бежать не могу...

— Как будто на войне, что ль?

— Ну наверно. Я там не был, я не знаю.

— Я тоже не был. Дед сказывал. Надеюсь, и не придётся! В газете, вон пишут, что в новом столетии люди без войн будут жить...

— Это если англичане в Африке уймутся к новому году. Да если китайцев утихомирят, — заметил не особо уважающий газетные предсказания, но интересующийся мировой обстановкой Михаил.

— Африка с Китаем не считаются, — ответил Проскуряков.

— А! Ну ежели так, то, пожалуй, и правда без войн обойтись может, — не стал спорить Миша. —А что, у тебя таких снов не бывает?

— Про пожар, стрельбу и взрывы? Нет, Бог миловал...

— Ну вот... А мне мать говорит, что у всех так бывает. Жалеет, видать, полоумного...

Миша вспомнил, что накануне, кроме привычных кошмаров, ему снилась Варя, невеста: как будто бы и она тоже с ним вместе попала в эту не то битву, не то просто перестрелку, не то бедствие стихийное. В эти личные подробности он решил Ивана не посвещать: и без того слишком разоткровенничался. Впрочем, Миша частенько делился со знакомыми, полузнакомыми и даже практически незнакомыми людьми подробностями этой своей, как он называл её, «болезни». Хотелось бы встретить товарища по несчастью: ведь не могло же быть так, что подобным недугом из целого миллиарда людей, населявших Землю, страдал лишь один он, Коржов Михаил!.. Но пока что ему не везло.

— Да ладно «полоумный», — сказал Ваня. — У меня вот сосед по казарме сказал, что царя надо свергнуть, а землю и баб сделать общими. Вот полоумный-то кто! А ты что? Ты нормальный. Вон и пол-то как мы ровно положили — прям ни щёлочки нигде! Это же надо: такая работа, такие деньги — и всё только лишь для выставки какой-то...

— Это да, — сказал Миша. — Тут деньги немалые вложены.

Он взглянул на плод своих трудов. Пол и вправду получился на заглядение. Сейчас, в лучах заката, на нём очень интересно отражались витражи, по новой моде украшавшие полукруглые, напоминавшие крылья бабочки, окна Нефтяного павильона. Один витраж изображал нефтеперегонный куб, другой — портрет его знаменитого изобретателя Менделеева, третий — виды Кавказа, четвертый — пейзаж городка в тех краях... Что за город это был, Миша не знал, и про себя именовал его Тифлисом, поскольку других поселений Кавказского края всё равно не мог припомнить. Оставалось только представлять, как великолепно будет выглядеть павильон, когда инженеры наладят здесь ток, и зажгутся электрические свечи в потолке!

— Ну что, по домам? — спросил Ваня.

Миша хотел сказать «да, по домам», но отвлёкся: с улицы послышались какие-то настойчивые, даже можно сказать, злые голоса. Высунувшись в последнее незастекленное окно, Коржов обнаружил идущих по стройке жандармов. Их было с десяток, и шли они быстро, уверенно — в сторону их павильона.

«Неужели на стройке скрывается какой-нибудь политический?» —успел подумать Миша про себя. Через секунду отряд был уже в Нефтяном павильоне.

— Проверка про приказу Министерства! —объявил один из них. —Тайников нет в полу?

— Каких ещё тайников? — обалдел Иван.

— Каких бы то ни было, — пояснил ему старший из синемундирных. — Сами не закладывали?

— Боже упаси! Зачем нам это?

— Ну, проверим. Так, ребята, начинайте!

После этих слов жандармы дружно начали отдирать свежеуложенные паркетные доски. Стамески и гвоздодёры они, как оказалось, принесли с собой.

— Вы что творите?! — Закричал Проскуряков. — С ума сошли?!

— Сказано: проверка! — Буркнул старший. — Велено изучить, не заложена ли где бомба жидами и нигилистами.

— Какими жидами?! Сатрапы! Мы только что пол уложили! — Ваня попытался налететь на предводителя жандармов, но Миша схватил его за рукав и не позволил наделать грозящих тюрьмою делов. — Представляете, сколько работы?!

— Вы тут на то и поставлены, чтобы работать, — ответил жандарм. — А нам от начальства задание дадено. Вам, мужичью, не понять, чай, какая тут важная стройка! На выставке сам Государь будет! Да гости ещё со всех стран! Да ещё изобретатель гениальный наш, который на весь мир всего один! Смутьяны такого повода Его Императорскому Величеству напакостить нипочём не упустят. Может, под паркет засунут бомбу, может, в стену, может в самый потолок даже... У вас тут потолок, как, разбирается?!

— Ничего не разбирается у нас тут! — крикнул Ваня, не переставая с ужасом смотреть, как идёт прахом его работа. — Прекратите сейчас же! Почти всё готово! Да мы из-за вас к сроку не успеем! Эй, Мишка, скажи ему!

— Это ты кончай орать, — сказал жандарм, не дав Коржову вставить слово. — Не то упеку за противодействие. Ты, что, заодно с террористами?!

— Чего?! — Только и сумел выдавить Ваня, поражённый столь абсурдным обвинением.

— Того. Я вас, шельму жидовскую, чую за десять саженей. Полиция царя православного защищает, а вы скандалите. Вон, —жандарм указал на Коржова, — мужик русский нормальный не спорит. Ему всё понятно.

— Ваня не жид и не террорист, — наконец, вставил Миша. — Вы работу нашу портите без толку, и ему это обидно.

Старший жандарм наградил его разочарованным взглядом, но от продолжения дискуссии воздержался. К этому времени его подопечные разломали уже около половины того, что было уложено, тайников на нашли и тем удовлетворились. Правда, в одном месте обнаружилась неровность вроде ямки, ни синемундирные пару минут обсуждали, не место ли это для схрона, совершенно игнорируя объяснения обоих рабочих, что это дефект, получившийся из-за спешки и привлечения необученных деревенских. Подозрительным жандармам показалось то, что ямка расположена точь-в-точь под той доской, на которую отражается борода Менделеева: в этом виделся им то ли знак, то ли просто удобный ориентир. В конце концов, они всё-таки пришли к выводу, обнаруженная ямка слишком мала, чтобы представлять опасность, и успокоились. На прощание старший велел Ване с Мишей и впредь воздерживаться от устройства под паркетом полостей, могущих стать резервуарами для бомб.

— И кругом смотрите, нет ли нигилистов! А то, вон, сегодня, опять взрыв на улице был! Их Сиятельство Министр Внутренних дел погибли. Да несколько прохожих ещё ранено. Вот так-то!

После этого жандармы удалились: видно, двинулись ломать павильон Хлеба.

— Ё-моё, — сказал Иван, когда они опять были вдвоём. — За весь день работа насмарку! Наделали дырок, сатрапы! Да сколько доски поломали! Придётся до конца всё разбирать, да снова класть... А что ты молчал-то, а, Мишка?!

— А что б я сказал-то? Они б всё равно не послушали.

— «Всё равно бы не послушали»... Эх ты! Этак, если ломать каждый день будут, мы никогда не закончим!

— Каждый день они ломать не будут, — сказал Миша.

— И что?! Мне от этого легче?! — Завёлся Проскуряков, словно это его напарник был виноват в разрушении паркета.

— Десятнику завтра утром расскажем, что приключилось. Он всё поймёт.

— Поймёт он, конечно! Он головы нам поснимает! Мы у него и виноваты будем, вот увидишь!

— Но они ж не только в нашем павильоне поломали, — продолжал Миша пытаться успокоить Проскурякова.

В ответ Иван послал его по-матерному и предложил, коли тот так спокойно воспринимает жандармские выходки, остаться на стройке на ночь и восстановить, что было сломано. Миша, как ему подумалось, резонно отвечал, что жандармов наслал не он, но готов остаться на пару-тройку часов и исправить пол, чтоб десятник с утра не ругался, но при условии, что Ваня останется тоже. Они уже готовы были разругаться и стать врагами, когда в павильон заглянул незнакомый мальчишка лет десяти.

— Который тут из вас Михаил Коржов? — спросил он бесцеременно, не поздоровавшись.

— Ну я, — сказал Миша.

Он тут же занервничал. Приятных поводов отправлять к нему посыльного на работу быть не могло.

— Невеста твоя кланяться велела, Варя Липкина. Говорит, твоя мать помирает...

— Чего?!

— Её взрывом поранило... На Фонтанке, в Александровской больнице для рабочих. К ней ступай...

Михаил в бессильном ужасе пошарил глазами вокруг. Что творится? Ещё один страшный сон? Он остановил взгляд на Иване и воззрился на него, словно взывая о поддержке и вопрошая — реальное всё или нет?

— Ступай к ней, — ответил Иван. — Пол я сам переделаю.

Глава 3, В которой Николай Львович остаётся без гурьевской каши, зато получает нечто гораздо более ценное.

Николай Львович с утра был не в настроении. Во-первых, повар Санька забыл вовремя запечь сливочных пенок, так что и гурьевской каши на завтрак не вышло. Пришлось довольствоваться кяхтинским чаем, обычными расстегаями с сёмгой, холодной телятиной, булками из пекарни мадам Дворжецкой и вареньем из крыжовника. Во-вторых дочка, Зиночка, снова чудить начала: объявила, что желает поступить на высшие женские курсы. Было понятно, что это она не всерьёз, а от скуки, но всё-таки неприятно: ещё не хватало потомице гетмана Разумовского, дочери действительного статского советника учиться всяким глупостям заодно с сомнительными девицами из мещан! В-третьих, убили министра Синюгина. Это был уже третий с тех пор, как Николай Львович получил место в Совете министра внутренних дел...

Вообще он был спокойным человеком. Добродушным. Дурным чувствам ходу не давал, держал в себе. Саньку не стал увольнять и не выпорол (тем более, пороть-то и нельзя теперь, дворня свободные люди считаются) — просто снял с него недельное жалование. Дочку тоже не ругал, а объяснил ей, что курсы нужны тем, кто без средств, либо дамам сомнительного поведения, а к ней, Зиночке, не относится ни первое, ни второе. Но вот убийство министра внутренних дел совсем выбило Николая Львовича из колеи. Теперь, на белой скатерти, между сахарными щипчиками и молочником с рисунками Кустодиева, перед ним была газета с фотоснимком того, что осталось от министерской коляски. Сцена гибели начальника, вчера ещё живого и ругавшегося, буквально стояла перед глазами у Николая Львовича даже тогда, когда он смотрел не в газету, а на Зиночку, сидящую напротив, или на руки заваривающего чай слуги, или на висящую в столовой картину Репина «Государь Александр II открывает Земский собор». Кажется, работа министра внутренних дел Российской империи становилась самой опасной профессией в мире: даже прокладка железных дорог через горы при помощи динамита или ловля скорпионов в Кохинхине не шли с ней в сравнение...

После убийства позапрошлого министра Николай Львович на совете предложил тому, кто займёт его место, впредь ездить не на коляске, а в паромобиле: он быстрее, значит, бросить в него бомбу не так просто. В Совете это предложение отклонили: сказали, мол, топливо для котла может усилить пожар при теракте и таким образом снизить шансы следующей жертвы покушения на выживание. После следующего убийства Николай Львович повторил своё предложение, присовокупив к нему идею установить на паромобиле устройство, метающее динамит, чтобы, если придётся, ответить смутьянам их же оружием. В Совете на это ответили, что смерти нигилисты не боятся, а возить с собою динамит слишком опасно. Теперь было бы неплохо вновь поднять этот вопрос. Недавно Николай Львович прочёл, что англичане в Южной Африке используют бронемобили, в которых есть перископы и пулемёты... А ну как купить у них несколько штучек? Небось, не будут жадничать! Как-никак Виндзорская старуха — это бабушка российской государыни. Могла бы и подарить родимой внучке пару-тройку этих блиндированных экипажей, если не хочет, чтобы Елизавета Федоровна повторила судьбу своей австро-венгерской тёзки... Нет, конечно, это не дай Бог, но от нигилистов ждать можно всего, чего угодно! А если повелеть разрисовать броневики кому-нибудь из «Мира искусства»: Билибину, там, например, или Бенуа, очень даже неплохо получится, не по-военному даже! Врубель, может, и мозаику наложит... Хорошая мысль, кстати, да! От мозаики броня и крепче будет.

Впрочем, всё это, конечно же, зависит от того, кого именно Государь изволит назначить новым министром внутренних дел. Если вдруг это окажется раздражающий всезнайка из либералов, то Николай Львович и словом не обмолвится насчёт броневиков — пускай взрывают! А если хороший какой человек, так уж будет стоять на своём. Сколько можно энэмам бесчинствовать в Петербурге?!..

— Вот вы, папенька, газету-то читаете, а новостей настоящих не знаете, — неожиданно прервала его думы дочурка.

— Это каких это настоящих? — поинтересовался Николай Львович.

— А таких. Вот вы помните Сонечку Глинскую? Ту, с которой мы в гимназии училась. Замуж вышла. И ребёнка ждёт уже. Вот так-то, папенька!

— Ну что ж, передай ей мои поздравления.

— А Липочку Осинцеву вы помните? Я с ней на коньках зимой каталась. Тоже замуж собирается. Жених — инженер! Управляет железной дорогой! Красивый!

— А в чине в каком?

— Я не знаю. Высокий, глаза голубые...

— Голубые глаза это не чин, — заметил Николай Львович. — Инженер это, конечно, хорошо, но интересно, до кого он дослужился...

— С чинами у них всё в порядке, — ответила Зина. — А вот сестру Липы, Полю, отец тоже замуж отдать обещал — за Маньчжурского губернатора! Хотя ей пятнадцать лет всего. Вот так-то!

— Так и губернатора такого еще нет, — Николай Львович улыбнулся. — Маньчжурию её, ещё присоединить надо! Как и Корею.

— Да? — Лиза захлопала ресницами.

— Да, доченька. Как Поля в возраст войдёт, так, наверно, и будет в Маньчжурии наш губернатор. А ты, Зина, им не завидуй. Я знаю, что скучно тебе. Тоже хочешь замуж и ребёночка?

— Да, папочка...

— Потерпи год-другой.

— Я состарюсь!

— Не состаришься, милая! В этом деле слишком торопиться ни к чему... Знаешь, что мне снилось нынче?

— Что же?

— А как будто я тайным советником сделался.

— Да вам, папенька, это на прошлой неделе ведь снилось уже!

— Да вот в том-то и дело! Я чую, не зря это снится! Чую, ещё немножко, и возведут меня в третий ранг! А там уж, доченька, перед нами такие брачные перспективы откроются, что на всяких инженеров с губернаторами даже и смотреть уже не станем! Вот увидишь, Зиночка, мы тебе такого жениха найдём, что все твои подружки обзавидуются! Только подожди ещё чуток, дай подрасти...

— Вы быстрей растите, папенька, а то мне больно скучно.

После этих слов Зина откушала кусочек сладкой булочки с вареньем, отпила глоточек чая и вздохнула. Николай Львович подумал, что его девочка всё-таки молодец: она уже выбросила из головы все эти глупые курсы и думает о том, о чём положено.

— А ещё у Шурочки Задворской шляпка новая, — тотчас же подтвердила Зина его мысли. — Она знаешь, какая? Диаметром целый аршин!

— Для чего же такая большая?

— Так носят! — ответила дочка авторитетно.

Николай Львович спорить не стал и хотел уже было спросить, сколько денег Зине надобно на эту аршинную шляпу, но в передней вдруг раздался шум, а через секунду в столовую, извиняясь, ворвался взволнованный лакей.

— Ваше превосходительство! Простите ради Бога... Но сейчас пришёл посыльный... Вам там... в Зимний вызывают!

При самом упоминании Зимнего Николай Львович встал, вытянулся во фрунт, вытер лицо салфеткой и придал ему самое серьёзное из возможных выражений.

— Папенька! Вас Государь приглашает! — пропищала Зиночка, объясняя происходящее скорее себе, чем отцу.

Тот не знал, что и чувствовать. Он догадывался о причине вызова и был срашно напуган и воодушевлён одновременно. Кажется, исполнялась мечта его жизни... Но как не вовремя, как же не вовремя!..

***

Престарелый министр императорского двора уже знал всё. Он попался Николаю Львовичу возле Государева кабинета и сказал:

— Даже не знаю: вас поздравить или лучше посочувствовать?

«Занимайтесь своими архивами и конюшнями, а в мои дела не суйтесь», — мысленно ответил ему Николай Львович. Но снаружи промолчал, только кивнул.

Всё было именно так, как он думал.

— Я посчитал, что никто лучше вас сейчас с этой работой не справится, — произнёс Государь Император Сергей Александрович.

Как всегда, взгляд царя был холодно-непроницаемым. Говорят, что его дед Николай Павлович смотрел примерно так же. Впрочем, старики-придворные рассказывали, что Николай всё-таки время от времени проявлял человеческие эмоции и вёл себя как подлинный отец. Сергея же Первого невозможно было представить ни идущим за гробом безымянного солдата, ни повергающим на колени беснующуюся толпу посреди Сенной. Прекрасный и холодный, устремлённый вечно внутрь себя, он словно сошёл с картины какого-то модного английского декадента. Нет, Николай Львович не роптал, конечно. Кто он был такой, чтобы царя судить? Да и понятно, что Петропавловская трагедия девятнадцатилетней давности не могла не оставить на императоре отпечатка — ведь в тот день он остался один из семьи... И всё-таки эта непроницаемость Государя за все годы службы так и не перестала немного пугать Николая Львовича. И мешала ему искренне любить царя... Чуть-чуть...

Он, конечно, горячо благодарил за назначение. Шутка ли — министр внутренних дел это, по сути, второй человек в государстве! Вот только в таком государстве, где этих министров поминутно убивают. Ох, стать бы министром хоть на год попозже, хоть на два!.. Ведь наверняка тогда как минимум часть этих террористов уже переловят и станет хоть немножко поспокойнее.

— Вы, Николай Львович, понимаете, конечно же, что поймать убийц Синюгина, как и троих предыдущих министров, для вас теперь не только дело чести, но и дело личной безопасности... — Сказал царь.

Ещё бы! Понимал, куда деваться.

— Кроме того, не забудьте о Выставке. До неё остался месяц, и обеспечить готовность построек и оснащения, а также обеспечить безопасность на самом мероприятии — тоже ваше дело.

Николай Львович ответил чем-то вежливо-изысканным. Оставалось лишь надеяться на то, что царь не видит, как он напуган свалившимися обязанностями.

— И ещё одно дело, — продолжил Сергей Александрович. — Во время убийства Синюгина одна пострадавшая женщина сообщила другой некие тревожащие сведения. Сведения эти требуют проверки и, в случае подтверждения, срочных действий. Мне хотелось бы, чтобы вы всё узнали без искажений из уст жандарма, присутствовавшего на месте и слышавшего лично разговор...

Глава 4, В которой Миша ищет встречи с одним человеком, а встречается с другим.

На другой день после взрыва Миша отпросился со стройки на пару часов пораньше и снова пришёл в больницу — всё равно на работе толку с него, полностью поглощённого мыслями о матери, было мало. В тот раз его к ней не допустили. Лишь сказали: «Жива». Но доживёт ли до завтра и встанет ли на ноги, не говорили. И остались ли ноги при ней — насчёт этого тоже молчали... Ночью Михаил почти не спал, перебирая в голове разные травмы, могущие возникнуть вследствие взрыва, их последствия и образы калечной...

В этот раз он снова попытался попасть к матери в палату — и опять же безуспешно. Сестра милосердия, дежурившая около входа, сказала ему, что от визитёров заносится много заразы, больным это вредно. Впрочем, к жандармам, которых внутри и снаружи больницы кишело ещё больше, чем вчера, это почему-то не относилось. Мише стало тоскливо от мысли, что сейчас его едва живую мать грубо допрашивает какой-нибудь голубой мундир, требуя сообщить приметы бомбометальщика, какового она, вероятней всего, и не видела, а родного сына к ней не допускают.

Ладно, по крайней мере, Ольга Саввишна Коржова была всё ещё жива: так сказала, справившись по книгам, сестра-привратница. Смирившись с тем, что свидания не добьётся, Миша вышел на улицу. Попробовал утешить себя тем, что через день-другой жандармы потеряют интерес к жертвам теракта, мать окрепнет, и тогда уж его, верно, и пропустят... Сел на лавку у больницы. Стал ждать Варю. Они сговорились встретиться здесь, у входа, но невесты ещё не было; видимо, с фабрики раньше времени её всё-таки не отпустили. А ведь тоже пострадавшая от взрыва! Хоть денёк-то дать ей отдыха могли бы... Впрочем, слава Богу, что Варя отделалась только порезами от стекла и звоном в ушах. Не хватало ещё, чтобы обе они были в этой больнице...

— Михаил? — прервал мысли Коржова незнакомец.

Коржов повернулся направо. Рядом с ним на лавке сидел респектабельный и по-щегольски одетый господин: на вид лет двадцать или двадцать пять; завитые усы, тщательно напомаженные волосы с искусным пробором, модный узкий галстук под туго накрахмаленным воротничком, стоящим так, что и вздохнуть, наверно, трудно. Костюм в полоску: видимо, не служит, отдыхает. Цепочка для часов ни золотая, ни серебряная: необычная, с эмалевыми вставками цветными, алюминиевая, что ли... Тросточка барская. В общем, понятно, что парень не деревенский и не фабричный. Вот только для инженера он слишком молод, для студента — без фуражки, для купца или фабриканта — какой-то уж больно щеголеватый... Из дворян, решил Миша.

— Извиняюсь, барин, это вы ко мне? — спросил он робко.

— Вы Коржов, Михаил? Я ведь прав?

— Правы, барин. Чем обязан?

С чего бы это вдруг дворянину общаться с ним, парнем со стройки?

— Я слышал, у вас мать при взрыве ранило, — заметил незнакомец, не представляясь.

— Угу, — кивнул Миша.

Он вспомнил, как минут десять тому назад, общаясь с сестрой-привратницей, уже видел краем глаза этот полосатый костюм подле себя. Барин следил за ним, что ли? Какой странный тип...

— Помню, как моя мать тоже однажды чуть не погибла... Бог миловал. Должно быть, вы в смятении сейчас?

— Как любой человек, чья родня при смерти, — ответил Коржов.

— Осмелюсь предположить, что не как любой! — сказал незнакомец.

— О чём вы?

— Ваша мать... Она ведь перед тем, как попасть в больницу, открыла вам некий секрет верно?..

— Какой ещё секрет? — Удивился Миша и, забыв о правилах хорошего тона, уставился на барина. — О чём вы? Да вы кто вообще такой?!

— Не волнуйтесь, господин Коржов, я желаю вам только добра. Как и нашей родине, — произнёс незнакомец напыщенно и совершенно неубедительно.

— Да желайте на здоровье. От меня-то что вам надо?

— Мы хотим помочь вам разобраться с теми сведениями, которые вы получили вчера от мамаши...

— Да не получал я никаких сведений, говорил же! Я её раненной даже ни разу не видел! Да вы меня спутали с кем-то!

— Я ни с кем вас не путал. Выходит... Значит, вам так ничего не передали?

— А что мне должны были передать?

— Я не уполномочен пересказывать. Меня послали только пригласить вас к нам и передать записку с адресом. А, коль скоро вы ещё не знаете о себе того, что знаем о вас мы, думается, что вам это будет тем интереснее, и сходить по этому адресу вы не откажетесь...

— Кто такие —«вы»? — спросил Коржов.

— Вы и это узнаете, если придёте и будете с нами сотрудничать, — по-декадентски рисуясь, улыбнулся барин. — Приходите завтра вечером в Свято-Егорьевский переулок, дом слева от булочной, третий этаж. И спросите там Арнольда Арчибальдовича...

Незнакомец сунул Мише смятую бумажку.

— Полный адрес тут. Вы грамотный?

— Естественно. Я в Петербурге родился.

— Прекрасно. Тогда ждём вас завтра...

— Послушайте, — сказал Миша. — Думаете, у меня есть время ходить по гостям? Завтра вечером я буду на работе, а затем опять приду сюда, буду пытаться попасть к матери. И, должно быть, послезавтра то же самое.

— Я понимаю, — кивнул незнакомец. — Не сможете завтра, тогда через два, через три дня. В воскресенье тоже можете прийти. Но не затягивайте.

— А если я не захочу идти к вам вовсе? — спросил Миша.

— Тогда мы вас похитим, — сказал барин.

После этого он встал и, не говоря ни слова, двинулся прочь, в сторону проезжей части, около которой был оставлен автопед — модная среди эксцентричных господ самодвижущаяся двухколёсная платформа. Вставил в платформу трость, оказавшуюся ключом и одновременно рулём от устройства, нажал на педаль, выпустил клуб пара и умчался.

Несколько минут Миша таращился на дорогу, словно бы ожидая, что незнакомец появится там ещё раз. Из оцепенения его вывела невеста, появления которой Коржов даже не заметил.

— На что это ты там глядишь? Ты здоров ли? — спросила она.

Миша отмер.

— Привет. Я в порядке.

— Ты глядишь как не в себе.

— Понимаешь, — Миша встал. — Ко мне сейчас какой-то тип вязался... Скажем так, очень странный.

Коржов описал незнакомца.

— Наверно, адвокат, — сказала Варя.

— Почему?

— Ну, мне так кажется. Адвокаты — подозрительные личности, преступников отмазывают... Тятя говорил, как завелись они при прошлом государе, так всё зло и началось.

— Может быть и адвокат, — не спорил Миша. — Кстати, знаешь что? Он почему-то считает, мол, мать перед тем, как в больницу попасть, мне какой-то секрет рассказала. Я ему сказал, что это чушь, что я и не был с ней, когда её поранило. А он всё равно за своё... Она тебе случайно ничего не говорила... в смысле... важного?

— Нет, — сказала Варя, отведя взгляд. — Ничего.

— Это точно?

— Ты, что, сумасшедшему веришь?!

— Не верю, конечно. — Коржов сменил тему. — А к маме опять не пускают... Ну хотя бы говорят, она жива...

Глава 5, В которой Венедикт думает о будущем России, а потом припоминает ее прошлое

Венедикт мчал вдоль Невы на автопеде, любовался проносящимся мимо «строгим, стройным видом», ощущал, как развеваются полы его сюртука и, несмотря на не очень удачный разговор с Михаилом, пребывал в необычно приподнятом настроении. И баржи, движущиеся с обеих сторон от возвышающихся над водою путей «метрополитена» слева от него, и расписанные в лубочном стиле паромобили, обгоняющие конку справа, и дамы в белых платьях с кружевными зонтиками, улыбающиеся со второго этажа этой самой конки, и мелькнувшая над ними реклама мужских подтяжек, которая украшала доходный дом с полукруглыми окнами — всё сегодня казалось ему необычно прекрасным.

Может, дело было в таком редком для столицы погожем дне. Может, в том, что Венедикту наконец доверили серьёзное дело, после которого он не только остался в живых и на свободе, но и узнал информацию, обещавшую обернуться переменами самого решительного характера. Эти перемены, как он ощущал, витали в воздухе! Если раньше казалось, что всё бесполезно, что всё навсегда, что бесчеловечную глыбу не сдвинуть никак, никакими усилиями и после Петропавловских событий она стала только крепче, то теперь откуда ни возьмись пришло ощущение, что Левиафан отсчитывает свои последние дни. И хоть слово «конституция» всё так же не звучало ни на площадях, ни в газетах, ни даже под одеялом между влюблёнными, хотя Победоносцев всё ещё держал страну, как Мёртвую царевну, в хрустальном гробу, хотя скорая Выставка готовилась стать триумфом Сергея Первого, а всё же ощущение того, что новый век будет совсем не тем, что прежний, просачивалось между каменными глыбами Петербурга и растекалось по неравнодушным сердцам...

Вчера он не бросил. Если бы из поезда не попали, ему пришлось бы выступить вторым номером и бросить — тогда он был бы уже либо в тюрьме, либо на том свете. Он готов был на это, но высшие силы решили иначе. Его шляпная коробка не понадобилась. Честно говоря, при виде того, что наделала бомба, брошенная из поезда, он был даже рад, что это было не на его совести. Зато, оказавшись на месте, даже оказав первую помощь паре лишних пострадавших, Венедикт смог услышать от раненой женщины нечто такое, что буквально всё переворачивало! И как же приятно, что разработку этого самого Михаила Коржова теперь поручили именно ему! На что-то подобное, судьбоносное, героическое, красивое он и надеялся, ввязываясь во всё это дело. С выслеживанием министерских экипажей под видом разносчика кренделей или ломового извозчика в полушубке, кажется, было покончено. Уж теперь-то он себя проявит! Уж теперь-то он — конечно же, с товарищами! — сделает то, что не удалось ни Радищеву, ни Рылееву, ни Петрашевскому... И они на небе будут им гордиться.

***

Добравшись до дома, Венедикт как обычно взглянул в окно на третьем этаже. Фикус был на месте, всё в порядке. Несмотря на поздний час, внизу, в приёмной медиума, вертевшего столы по пятьдесят копеек раз, толпилась публика. Всё же исключительно удачное место они выбрали: приходящие и уходящие товарищи всегда могли смешаться с толпой ищущих пророчеств легковерных и не привлекать тем самым лишнего внимания.

Из квартиры доносились голоса. Венедикт напрягся, но быстро понял, что всё хорошо, это не жандармы. Кажется, опять пришла соседка. Судя по всему, этой скучающей мимочке нечем заняться, вот она и взяла за привычку таскаться к соседям на чай, воображая, что Роза, изображающая жену Венедикта, скучает так же. Вчера, когда Роза только-только принялась разряжать не пригодившееся ему устройство, треклятая Валентина Архиповна заявилась к ним без приглашения и со словами о том, что ей-де невмоготу знать, что молодые супруги, приехавшие из Нижнего, пребывают в столице одни, без друзей и без связей, с одной экономкой... Сердце у него тогда едва не выпрыгнуло: кажется, разнервничался больше даже, чем за час до этого у «Клейнмихельской»! А Вера Николаевна призналась, что пошла за пистолетом, уже готовая устранить свидетельницу, если та успела всё увидеть... Не пришлось, слава Богу! А потом Венедикт рассказал, что услышал от раненой женщины, после чего Вера Николаевна и Роза были в таком шоке, а потом в таком восторге, что, хоть и планировали ликвидировать эту квартиру сразу же после того, как закончат с Синюгиным, решили отодвинуть меры конспирации, сохранить её ещё на несколько дней и пока не разъезжаться из столицы. Про Валентину забыли и думать. И вот она снова явилась...

Венедикт открыл дверь. Черт возьми, да, она, она самая!

— Доброго здоровья, Валентина Архиповна! Опять нас визитом почтили? Спасибо, что не даёте скучать Наташе, пока я на службе!

Он снял шляпу и повесил на крючок. Автопед и руль-трость поместил в специальный держатель у двери в прихожей.

— Стараюсь, Арнольд Арчибальдович! Наталья Кузьминична это такая милая дама, никак не могу допустить, чтобы она чахла тут в одиночестве! Вот зову её на суд сходить, преинтереснейшее зрелище намечается. Будут судить брачного афериста. Мой кузен присяжный, зал открыт, начало завтра! Думаю, будет не хуже кинематографа!

— Да я думал Наташеньку на острова свозить завтра, на пароходике покататься, — ляпнул Венедикт первое, что пришло в голову. — А вы сами в суд сходите непременно! Расскажете потом, что там случилось.

— В судах обычно весело, но душно, — вставила Роза. — Мне там кислороду не хватает.

— А вы Фёкле-то скажите, чтоб послабже шнуровала, — продолжила лезть не в своё дело соседка.

Фёклой по легенде называлась Вера Николаевна, игравшая роль прислуги при снимавшей квартиру молодой паре.

— Ах нет, так нельзя, так в Париже не делают, — томно выдохнула Роза, именуемая Натальей.

Она закатила глаза, и Венедикт восхищённо подумал, что у неё мастерски получается изображать скудоумную барыньку. Он бы от такой бежал подальше со всех ног. Жаль, что Валентина Архиповна не разделяет его предпочтений в людях...

Выложив им ворох всякой чепухи, соседка, наконец, дошла в своей бесцеремонности до того, что принялась расписывать, как духи, вызываемые медиумом с первого этажа, здорово могут помочь с наступлением беременности, ведь главной причиной скуки Натальи Кузьминичны было про её мнению, слишком долгое отсутствие ребёнка. Лишь через полчаса Валентину Архиповну удалось отправить восвояси: для этого Венедикту пришлось намекнуть, что он собирается приступить к производству потомства незамедлительно.

— Я думала, она никогда не уйдёт, — выдохнула Роза, закрыв дверь.

— Может, тебе к ней ходить и самой докучать? — предложил Венедикт, сам не зная, серьёзно или шутя. — Устанет от тебя и не придёт больше.

— Я с ума сойду! Только если Исполнительный Комитет решит, что это необходимо для дела, и мне прикажет... Ну как, ты нашёл его?

— Да.

С кухни вышла Вера Николаевна в костюме прислуги, совершенно не скрывавшем от проницательного взгляда ни её дворянского происхождения, ни блестящего ума, ни пылкого взора, ни женской красоты, которая и теперь, на пятом десятке, не была ещё утрачена совсем. Хотя на людях Вера Николаевна играла роль служанки Фёклы при паре молодожёнов, на самом деле именно она в силу своих и возраста, и характера, и опыта общего дела была главной в их ячейке.

— И что он?

— Что придёт — не обещал. Но и не отказался категорически. Я к нему примазался немножко, припугнул чуть, адрес сунул...

— Адрес? Ты дал ему адрес нашей квартиры?

— Ну да... Я подумал, что, если общаться с ним в общественном месте, то он может чем-нибудь возмутиться и поднять шум, привлечь полицейских. Мы ведь с вами ещё вчера решили, что, если Коржов пребывает в плену предрассудков, то нам может понадобиться длительная пропагандистская работа с ним. Для этого его нужно задержать при себе, ну а где это ещё удобнее сделать, если не на квартире...

— И всё же конспиративная квартира затем и называется конспиративной, что о ней не сообщают лишним лицам! — Критически заметила Вера Николаевна.

— У меня ж тут запасы хранятся! — добавила Роза.

— Однако согласитесь, что и ситуация у нас экстраординарная. Организация никогда не проводила операций подобной тому, что планирует предпринять с этим Михаилом! И потом, если так или иначе, мы планируем вводить его в свой круг, а в этой квартире не собираемся задерживаться более, чем ещё на одну неделю...

— Ладно, предположим, это так, — Сказала Роза. — А ты не говорил, кто мы такие?

— Нет, как раз постарался напустить таинственности, чтобы заинтересовать его.

— Хорошо, — сказала Вера Николаевна. — Пока ему о нас ни слова знать нельзя. Он ведь революционной необходимости не понимает. Так что для него мы — просто те, кто его мать чуть не убили... Или всё-таки убили?

— Он не плакал, так что, кажется, жива.

— Что ж, и это полезно для дела, — заметила «экономка».

— Я оставил там Федю, — сказал Венедикт. — У него физиономия неприметная. Он за Михаилом проследит, так что, если всё будет нормально, сегодня же мы будем знать, где он квартирует... Ах, да! Ещё важная вещь!

— И какая же?

— Не знает он.

— Чего?

— Да ничего!

— Как?!

— Да похоже, что жена ему ещё не рассказала. Кстати, я сегодня видел её рядом с ним, узнал: это та самая особа, которой сделала признание раненая пожилая работница. Так что тут всё точно, я не обознался.

— То есть, получается, ты это признание слышал, а от того, для кого оно предназначалось, его как раз скрыли, — заметила Роза. — Интересно, почему? Может, жена подумала, что раненая старуха бредит? Кстати, может, так оно и было, а?

— Со временем узнаем, — рассудила Вера Николаевна. — Только давайте не будем сразу отбрасывать вероятность того, что это всё-таки правда. Уж больно интересные перспективы откроются в этом случае! Мы ведь тогда с этим Мишей не просто Россию спасём! Нам тогда даже террора не понадобится!

— Дай-то Бог, — ответил Венедикт, перекрестившись

***

Ночью к ним пришёл Федя. Он работал фонарщиком, благодаря чему имел много свободного времени днём и мог, не вызывая подозрений, шляться по Петербургу в тёмное время суток и рано утром. Это был парень лет восемнадцати-девятнадцати, из образования имевший только два класса гимназии, но уже доказавший товарищам, что под рабочим картузом скрывается голова не глупее их, интеллигентов, а под синей косовороткой и чёрным суконным жилетом бьётся честное и отважное сердце. В организации Федя не то, чтобы состоял, но и не то, чтобы нет. Венедикт несколько месяцев назад разговорился с ним на улице, почувствовал, что парень не доволен своей долей и зарплатой, и предложил поработать на группу добрый людей, которые радеют за народ, за семь целковых. Федя сразу согласился и не задавал лишних вопросов. Разве что иногда интересовался, чем пролетарии отличаются от мужиков, да «Парижская коммуна» что за птица. Какие методы борьбы использует Организация, он довольно быстро понял, но участвовать в экспроприациях или в казнях чиновников не пожелал, а для политической и агитационной работы, естественно, не годился, не так и оставшись кем-то вроде помощника энэмов, но не одним из них. Зимой Венедикт подарил Феде валенки, а совсем недавно отдал свои старые сапоги, остававшиеся от извозчичьего наряда; тот назвал его братом за это, сказал, что энэмы добрее царя, и попросил ещё калоши...

— Проследил я за ним, — сказал Федя и продиктовал адрес Коржова. — Кстати, баба та не с ним живёт. Не баба она, в общем-то, а девка, я так думаю. Не жена, а, должно быть, невеста. Я её адрес тоже запомнил, небось, пригодится.

Не отказался Федя и от чаю с баранками, сказав, что уже зарядил новыми угольными электродами все дуговые лампы на своём участке. Теперь его круглые затемняющие очки, без которых электротехнику никуда, лежали на столе возле самовара и старинной керосинки, что давала ровно столько света, сколько нужно чтобы сидящие вокруг могли видеть друг друга, но не привлекали светом из окна внимания с улицы.

— К выставке-то, говорят, по всему Петербургу дуговые на лампы накаливания поменяют, — поделился неприятностью фонарщик. — Мол, дольше горят и менять каждый день их не надо. Ну и чтобы иностранцам показать, до чего русская мысль дошла! Ну, этого самого мысль... Ну?

— Лодыгина, — вставила Роза.

— Его, да, вот этого. У него, видишь, мысль, а мне, как, без работы сидеть?

— Ну ты насчёт пропитания не беспокойся. С голоду мы тебе помереть точно не дадим, да и крышу над головой организуем. Социалистическая ячейка — это ж как крестьянский мир, по сути, — улыбнулась Вера Николаевна.

— Да по миру идти-то не охота, — сказал Федя. — Ладно, в столице заводов немало, устроюсь куда-нибудь. Только вот придётся переучиваться. Да мастера терпеть подле себя. Да ещё на заводах за всё штрафовать норовят — и попробуй пожалуйся... Заводской человек несвободный, фонарщиком — лучше.

— Это не надолго, Феденька, — сказала Вера Николаевна. — Старому режиму остаётся совсем немного. Он уже трещит по швам. Чувствую: скоро весть о свободе прогремит на всю Россию! И не о той, поддельной, которую прошлый тиран соизволил сорок лет назад дать, но народ ограбил — о настоящей!

Венедикт обрадовался тому, как созвучны чувства Веры Николаевны его собственным. Если они двое думают одно и то же, значит и в самом деле — перемены носятся в воздухе!

А Федя сказал:

— Вот о прошлом тиране-то, кстати. Я тут за учебник истории взялся — курса-то не окончил, а среди умных людей дураком слыть не хочется. Про последних царей толком там ничего не написано, но мне о них основное известно. А вот про предыдущего, Александра Второго, там и вовсе нет. А я про него только то и знаю, что он крестьян, да сербов, да румын освободил. И что в Петропавловской крепости умер. Но что же там всё-таки было, в той крепости? И правда ли говорят, Вера Николаевна, что его и до того убить пытались?

— Было такое, — ответила «экономка». — Ну, коль хочешь знать, я расскажу. Только чаю добавь — рассказ длинный.

Федя кивнул и послушно потянулся к самовару.

— Я тоже послушаю, — сказал Венедикт. — Потом буду хвастаться внукам, которые будут учить в школе эту историю, что слышал её ещё при царе от самой участницы событий!

— Ну, я до внуков дожить не надеюсь, — заметила Роза. — Мы всё-таки все — люди обречённые. Но послушаю ещё раз с удовольствием.

— В школу играть собрались? — Засмеялась Вера Николаевна. А затем понизила голос почти до шёпота. — Ну, бог с вами. Вот как всё было. В семьдесят девятом году мы размежевались с теми товарищами, которые не принимали насильственных способов противостояния режиму. Они стремились снова и снова ходить к крестьянам, пытаться объяснить им, что не так с царизмом, заставить думать. Мы же поняли, что это бесполезно. К этому времени на царе, обобравшем крестьян до нитки, были уже жизни нескольких наших товарищей, повешенных и сгинувших в тюрьме, сошедших с ума в одиночках, заживо погребённых в «Секретном доме». Мы решили, что гибель тирана дезорганизует власть и всколыхнёт затравленные народные массы — и вынесли тирану смертный приговор.

— А вы — это?..

— В интересах дела я не считаю возможным называть вам ни имён, ни партийных кличек участников нашего кружка. Часть из них томятся в тюрьмах, но в любой момент могут предпринять попытку возвратиться и опять начать бороться. Кто-то сдался и живёт теперь как мирный обыватель. Есть и те, кто начал яростно отстаивать интересы царизма — и об их имена мне не хочется пачкать язык. Иные, как я, продолжают борьбу. Я могла бы назвать вам имена лишь тех, кого уже нет с нами — но скорее всего, вам, молодёжи, имена эти не скажут ничего. Вот, к примеру, слышал ли ты, Федя, про Желябова?

— Не слышал.

— Придёт время, ему памятник поставят... Именно Желябов руководил нашей первой попыткой избавиться от тирана. На железной дороге, вдоль пути, которым ожидалось следование царского поезда, было заложено несколько мин. Но судьба не оказалась благосклонна к нам. Мимо одной из них царь вовсе не поехал, вторая по неизвестным причинам не взорвалась, третья же лишь привела к крушению поезда с царскими слугами и багажом.

— Вы продолжили пытаться?

— О, ещё бы! Следующий план Желябова был просто потрясающим по своей дерзости! Он решил взорвать царя в его собственном доме. Отыскал рабочего-плотника, который устроился на работу в Зимний дворец, снабдил его динамитом — и тот за какое-то время натаскал туда в точности столько взрывчатки, чтобы взрывом пробрало до царской столовой. Всё было рассчитано математически — и расположение динамита, и его количество, и время, когда царь принимал пищу... И надо же было такому случиться, что именно в нужный день наш тиран опоздал к обеду!

— А я и не слыхал, что в Зимнем взрыв был! — сказал Федя.

— Разумеется, об этом предпочли скорей забыть, ведь это был удар в самое сердце царской власти — пусть и не смертельный. И тогда он имел важные последствия. Царь увидел, что у него нет ни кнута, ни пряника, чтобы бороться с нами, и отдал всю власть одному видному генералу по фамилии Лорис-Меликов. Тот решил вооружиться одновременно и пряником, и кнутом. С одной стороны, он убедил царя созвать народное представительство, ибо возникновение земств, имевшее место незадолго до того, многих наводило на мысли о всероссийском собрании гласных, о Земском соборе. С другой стороны, Лорис-Меликов усилил гонения на честных людей, и в начале следующего за этим восемьдесят первого года Желябова и ещё нескольких наших товарищей арестовали.

— Он был незаменимым? — спросил Федя.

— Нет, — сказала Вера Николаевна. — Никто из нас не незаменим. Дело казни тирана взялась довести до конца невеста Желябова. Я не знаю, жива ли она до сих пор, и на всякий случай не буду называть вам её имени... Но прежде нужно сказать о другом. Примерно в то же время один товарищ принёс нам записку практически с того света! От Нечаева! Из равелина!

— Федя, знаешь, про Нечаева? Это тот, кто «Катехизис» написал, — сказала Роза. — Не поповский, революционный.

Федя насупился. Стало понятно, что ни о Нечаеве, ни о его «Катехизисе» он не знает.

— Это был вожак одного из кружков предыдущего поколения, — пояснила Вера Николаевна. — Для нас он был учителем, героем, мучеником, дьяволом, богом — да всем одновременно! Поговаривали, что он ездил в Лондон и там получил благословение и от Маркса, и от Герцена, как будто бы назначивших его вожаком русской революции... До сих пор не знаю, правда это, нет ли... Словом, Нечаев сумел подать весть из «Секретного дома» и просил помочь с побегом. Мы решили, что надо освобождать его, однако же чувствовали, что сил и на то, и на это дело одновременно нам не найти.

— И вы решили отказаться от охоты на царя? — спросил фонарщик.

— О, нет, напротив: с освобождением Нечаева мы решили повременить. Невеста Желябова полагала, что у нас остаётся последний шанс достать, наконец, тирана, и считала себя обязанной довести до конца этот план своего жениха. Новую попытку назначили на первое марта: в этот день Александр, как всегда по воскресеньям, ездил на развод караула в Михайловский манеж — кроме этих еженедельных выездов, он из-за нас теперь редко покидал Зимний дворец. Обычный путь туда лежал по Невскому проспекту, а затем по Малой Садовой улице, где мы и решили готовить засаду: двое наших товарищей купили там лавку и жили под видом торговцев, приготовляя, между тем, подкоп, в который впоследствии была заложена мина. Провода от этого стофунтового снаряда вели внутрь лавки, где должны были в момент проезда царского кортежа быть соединены с гальванической батареей. На случай, если сила взрыва этой мины будет недостаточной, неподалёку от лавки предполагалось дежурить четвёрке метальщиков со снарядами из гремучего студня — такими же, Федя, как тот, что взорвался недавно у «Клейнмихельской». Я была свидетелем того, как наш Техник изготовил эти снаряды в ночь накануне...

— И опять у вас не получилось! — сказал Федя.

— Верно. В Манеж царь в этот раз поехал другой дорогой, и мина на Малой Садовой не пригодилась. Была надежда захватить его на обратном пути, но после развода вместо Зимнего он отправился Михайловский дворец к своей кузине. Тогда невеста Желябова велела метальщикам переместиться на набережную Екатерининского канала, полагая, что, скорее всего, путь царя обратно будет проходить по нему. Каково же было общее разочарование, когда Александр двинулся домой по Большой Садовой, а потом по набережной Мойки! Столько приготовлений — и всё впустую!

— Путь кружной и не самый удобный, — заметил фонарщик. — Видать, царь почуял неладное. Либо Бог ему шепнул...

— Ах, брось это, пожалуйста! — произнесла Роза. — Бог не на стороне кровопивцев! А шепнула ему жандармерия: Вера Николаевна сказала ведь, что ищейки уже шли по следу её товарищей и уже начали их арестовывать.

— Так и есть. К этому времени не только Желябов, но и ещё больше десятка опытных бойцов были в Петропавловских застенках. Этот-то факт и навёл нас на мысль, что с казнью тирана нам стоит повременить и сосредоточиться на освобождении Нечаева — а возможно, и его соседей по каземату. Тем более, что как стало известно вскоре, в тот же самый день, первого марта, Александр всё-таки одобрил созыв Земского собора. Это чуть было не привело к очередному расколу в нашей организации: часть считала, что если дарован парламент, то права на террористический способ борьбы мы уж не имеем, нелегальную деятельность следует ликвидировать, бросив все силы на то, чтобы продвинуть приличных гласных в народное представительство.

— Продвинешь их, ага! — Вырвалось у Венедикта.

— Ну, теперь-то мы уж это поняли, — отозвалась Вера Николаевна. — Однако в тот момент ещё была надежда на действительный переход к парламентскому правлению. Вернее, «парламентом» предложенную Лорис-Меликовым комиссию с представительством от народа называли только всякие Катковы, плевавшиеся ядом в своих верноподданнических газетах. Их злость воодушевляла интеллигентных людей: в день объявления о Земском соборе они обнимались на улице, плакали от радости и чуть ли не поздравляли друга друга с конституцией. О, да! Дошли даже до того, чтобы именовать начинание Лорис-Меликова этим столь неподходящим ему словом — конституцией. Всё это, конечно же, было ужасно наивно...

— А меня в детстве пугали Конституцией, — припомнил Венедикт. — Говорили, что она придёт и съест меня, если слушаться не буду. Мне казалось, это злая ведьма, а Парламент — её муж.

— Боже, ну и нелепость! — воскликнула Роза.

— А на самом деле её муж кто? — спросил Федя.

Все, не сговариваясь, обратили на него удивлённо-насмешливые взгляды, и молодой фонарщик, смутившись, поспешил поправиться:

— Да ладно, я шучу, я знаю сам!

У Венедикта осталось ощущение, что эти слова были не правдивыми, но заострять на этом внимания он не стал. А Вера Николаевна продолжила:

— Едва комиссия Лорис-Меликова, именуемая в народе Земским собором, собралась (а случилось это быстро, даже можно сказать, торопливо, уже в конце апреля, по окончании пасхальных празднеств) стало ясно, что всерьёз делить власть с представителями народа царь отнюдь не намерен. На рассмотрение ей было вынесено несколько вопросов совершенно пустого свойства: устройство прачечных в Дерптском университете, скамеек в Петровском парке и тёплых ретирад на Сахалине... Между тем, депутаты требовали серьёзного дела: отмены выкупных платежей и временнообязанного состояния, возвращения отрезков, наделения крестьян ещё землёй за счёт помещиков...Несколько недель всё внимание было приковано к этим жарким дискуссиям, сотрясавшим Таврический дворец. Кончилось тем, что Земский собор объявил самое себя Учредительным собранием и принялся сочинять Конституцию. Царизм не мог уже снести этого выпада: на следующий день Александр объявил о разгоне собрания. Вы, молодёжь, лишь с трудом можете представить себе тот вопль разочарования и возмущения, что пронёсся по всей России!

— И за это вы решили его всё-таки убить? — спросил фонарщик.

— Нам больше не приходилось колебаться, раздумывая, что делать, — сказала Вера. — Нечаев смог прислать из равелина такой план, равного которому по масштабу и дерзости не было раньше нигде никогда! Этот план позволял достичь всех нашей целей одновременно. Ну, по крайней мере, мы так думали...

Все благоговейно замолчали, понимая, что рассказ Веры Николаевны подходит к самому главному. Она же ненадолго замолчала, отпила из чашки чаю, вздохнула из-за чего-то известного одной ей, и далее продолжала:

— В подробности плана Нечаева я не посвящена: до реализации он держался в секрете, а после у меня не было возможности расспросить Сергея Геннадьевича. Знаю только вот что. Нечаеву удалось распропагандировать нескольких солдат из равелинной команды, и те согласились не только передавать на волю его письма, но и доставить ему с нашей помощью кое-какие предметы. Каждый из этих предметов, на первый взгляд, не представлял угрозы для порядка в крепости, но, получив их все вместе, Нечаев сумел соорудить из них оружие, конструкция коего была передана ему в зашифрованном виде от нашего Техника. Одновременно по просьбе Нечаева мы сделали схроны оружия и взрывчатки в различных местах Петропавловской крепости, включая Собор. И вот, одиннадцатого июня, в субботу перед Троицей, когда всё семейство Романовых прибыло на могилы предков для поминовения, в равелине подняли восстание. Нечаев освободился сам, освободил Ширяева, Мирского, Желябова, Тетёрку, Колодкевича, Тригони и других наших товарищей, сидевших в Алексеевском равелине и Трубецком бастионе. Охрана была частью перебита ими, частью разбежалась. Царская семья была изолирована в Соборе и истреблена. Прежде, чем об инциденте стало известно, и к крепости подоспели вооружённые силы, народовольцы захватили полуденную пушку в крепости и обстреляли из неё Петропавловский собор, под стенами которого оказались погребены не только Романовы прошлых веков, но и всё семейство наших дней...

— Не всё, как оказалось, — сказал Федя.

— Да. Почти всё. Знаменитый своей богатырской силой цесаревич по окончании бойни был найден ещё живым. Его провозгласили Александром III, перенесли в Зимний дворец, вызвали докторов... Но он процарствовал лишь один день, отдав богу душу назавтра. К этому дню уже было известно, что последним выжившим из семьи оказался Сергей Александрович, младший сын Александра II от первой жены. В это время он был в заграничном путешествии, в Палестине. И это его и спасло. Правда, для того, чтобы вернуться, ему потребовалось несколько дней, в течение которых, как мы надеялись, казнь царской семьи должна была всколыхнуть Россию, дезорганизовать верхи, послужить началом революции... Увы! Дворяне и чиновники сплотились вокруг нового тирана, обыватели забились по своим норкам, а до крестьян и вообще ничего не дошло... К тому времени, как Сергей со своей свитой сошёл с парохода в порту Петербурга, надежды на восстание уже были похоронены — вместе с нашими товарищами, поднявшими восстание. Все они были убиты подоспевшими к месту сражения преображенцами. Остался в живых лишь Нечаев. Его вновь схватили.

— И стало только хуже, — сказал Федя.

— Может быть... — И Вера Николаевна вздохнула. — Настала реакция. Сергей мстил — и нам, и не нам. Корпус жандармов утроился. Всюду внедрялись агенты. Арестована была не только большая часть нашей организации, но и масса случайных людей — недовольных студентов, вольнолюбивых земских учителей, чересчур красноречивых адвокатов... Не осталось ни толстых журналов, ни выборов в земства, ни городских гласных, ни суда присяжных... Тех, кто казался властям причастным к Петропавловской казни, судили офицеры по законам военного времени и, как правило, вешали незамедлительно.

— Вы не думали ещё раз попытаться что-то сделать?

— Прежних нас уж не было. Организация фактически прекратила существование. Те немногие, кто смог избегнуть ареста, рассеялись, замолчали, ушли в подполье или просто сдались, постаравшись забыть о своём революционном прошлом...Долгие годы казалось, что социалистическая мысль в нашей стране задавлена полностью — пока лет пять назад уже новое поколение молодых людей не начало вновь организовывать кружки. Часть из нас, стариков, примкнула к этим кружкам и, когда они в прошлом году объединились в одну Партию Народников-Марксистов, встретила друг друга в Исполнительном комитете. Ну, о том, что я не уполномочена раскрывать вам имена его участников, вы знаете. Впрочем, как и всю дальнейшую историю...

Глава 6, В которой Николай Львович приходит в ужас от поведения графа Толстого и глупости своих подчиненных.

На второй день работы министром внутренних дел Николая Львовича уже ожидали доклады троих подчинённых. Двое из них были в чинах и должны были отчитаться о подготовке выставки и о ходе расследования убийства Синюгина. Третий же, простой жандарм, похоже, неуютно ощущавший себя в министерском кабинете, был источником той переворачивающей сознание новости, которую поведал накануне Государь, и явился сообщить министру всё, что знал, без искажений, из первых рук.

— Павильоны обыскали на предмет взрывчатки или полостей, могущих служить для закладки оной, — рассказывал первый докладчик. — Всё чисто. Правда, выявили несколько подозрительных рабочих, которые сопротивлялись обследованию помещений. Не исключено, что это профсоюзники или сообщники нигилистов, так что за ними рекомендуется надзирать. Сама стройка павильонов подходит к концу, но отделочные работы несколько отстают от того, что предполагалось...

Ещё и отстают! Николай Львович шумно вздохнул. Никак профсоюзники саботируют стройку намеренно, чтобы посеять смуту! Нынче-то рабочий пошёл грамотный, так иной раз такой будет хуже интеллигента... Ладно, надо увеличить финансирование стройки, делать нечего...

— А что с экспонатами?

— Ожидаются — и в наилучшем ассортименте, за это не беспокойтесь! Бакинская нефть, вологодское масло, каслинское литьё, самарские трёхколёски, нижегородские автопеды, вагоны из Пермской губернии и всё как положено... Царь-Телеграф изготовлен и едет Великим Сибирским путём. Павильон «Мира Искусства» уже расписывают, в Павильоне Балета уже репетируют, костюмы сшиты. Сейчас верстаем черкесов, текинцев и самоедов в деревни аборигенов. Кстати, граф Толстой желает тоже выставляться...

— Это что ещё за глупости? — нахмурился Николай Львович, сразу сообразив, что речь идёт ни о ком ином из семьи Толстых, как о скандальном писателе, исторгнутом из Православной Церкви.

— Такое он желание изъявил-с, — сказал чиновник. — Говорят, что из протеста против выставок. Вы же знаете, Ваше Превосходительство: для Толстого паровые котлы всё равно что мельницы для Дон Кишота, ненавидит их сильнее, чем японцев... Помните, как в том году он на паровую сенокосилку-то ополчился?.. Осмелюсь доложить, впрочем, что, так как граф Толстой сейчас в Европе а-ля-мод, выставление его, например, в павильоне Агрономии, может быть весьма выгодным делом. Кстати, кубы украинского чернозёма для этого павильона...

— Ладно-ладно, — оборвал его министр. — А что с Олимпийскими играми? С ними-то уж в лужу мы не сядем?

— Никак нет! Круглый цирк для атлетов уже возведён, маршруты гонок для шоффэров и для велосипедистов разработаны, извольте видеть, вот, — чиновник положил на стол какие-то рисунки. — Только вот атлетов у нас нет. Это, конечно, не страшно, в принципе, французы с англичанами без нас посоревнуются... Но мне кажется, Ваше Превосходительство, что для империи это не авантажно. Не распространить ли по губернским дворянским собраниям приказ выставить хотя бы одного атлета с уезда?..

Николай Львович мысленно выругался: вот ведь манера пошла идиотская, людям на играх биться!.. Язычники, что ли?.. Будь его воля, он бы одним махом запретил это позорище. Но раз уж в Европе это модно и раз Государь желает тоже в этой моде поучаствовать... Придётся и в самом деле кидать клич по дворянам, чтоб спортс-мэн`ов подыскать — не доверять же такое серьёзное дело, как представление Отечества на всеплатнетных соревнованиях, простонародью! Ладно, и с того, чай, выйдет польза: удастся заткнуть рот интеллигентам, рассуждающим, по какому праву дворяне владеют лучшими землями, если уж полтора века, как не служат. Вот и послужат атлетами: не зря ведь говорят, что в новом веке вместо войн будет спорт. А если их в достатке не подыщется, Николай Львович ради Государя и сам выступит хоть в гребле, хоть в вождении трёхколёсок, хоть в забеге, хоть в вождении дирижаблей...

Ладно, всё это можно попозже обдумать. Что там с расследованием?

— Отыскали пятнадцать свидетелей, ехавших в поезде, и допросили, — начал второй докладчик.

— И что говорят?

— Один — что бомбу бросил мужик в крестьянской поддёвке, второй — что студент в фуражке, третий — что стриженая девица, четвертый — что дама в годах, — стал читать по бумажке чиновник.

— Что, все разное сказали?! — возмущённо перебил Николай Львович.

— Никак нет. Двое показали на мужчину средних лет в мундире путейца, двое — на еврея в ермолке, двое — на священника...

— Какого ещё священника?! — закричал министр.

— Не могу знать.

— Они издеваются?

— И этого не могу знать, вашпревосходительство... Ещё трое сказали про даму в турнюре.

— С чего вы вообще взяли, что это действительные свидетели?!

— Расспросили на ближних заводах, они объявились. Ещё объявление в несколько газет дали с просьбой прийти тем, кто видел.

— Очевидно же, что это не свидетели, а либо сумасшедшие, либо сообщники, которые хотят нас сбить со следа! Настоящих найдите!

— Так точно.

— А что говорит наш агент у энэмов?

— Говорит, что изо всех сил отговаривал от убийства, но его не послушали. Слышал, что у них там был ещё один бомбист, который ошивался около места на случай, если первый не попадёт, но ушёл, не бросив. А про то, кто был в поезде, говорит, что они этим с ним не делились.

— Вам известно, что этот агент бесполезен? — мрачно поинтересовался Николай Львович. — Вы сколько ему платите?

— Пятьсот рублей в месяц. Так точно, — ответил чиновник в обратном порядке.

— Рехнулись?! За половину этих денег можно завербовать гораздо более полезного информатора! Пройдитесь по студенческим кружкам, по поэтическим сходкам, по женским курсам! Поспрашивайте у фабричных, какие агитаторы к ним захаживают! Отправьте людей к земским и попытайтесь вывести их на откровенные разговоры! Вы обязаны найти выходы на террористов! Каждого второго из них как правило можно завербовать, если не за деньги, то за услуги! Умные жандармы за пару штанов переманивают нигилистов на свою сторону, остолопы!

Николай Львович разошёлся, принялся ругать чиновника, сказал, что провинциальная жандармерия в Саратовской губернии работает лучше, что заевшиеся столичные «охранители». В конце концов сказал то, о чём думал: им за месяц надо не просто раскрыть убийство Синюгина, а разогнать, обезглавить, по крайней мере, ослабить этих энэмов! Куда это видано, что бандиты, имя которых знает весь Петербург, взрывают направо и налево, а полиция бессильна пересажать их хотя бы наполовину! Чиновник кивал и со всем соглашался. В конце концов, Николай Львович разозлился настолько, что выгнал и его, и докладчика про выставку. Лишь после этого сообразил он, что жандарма с особым докладом действительно лучше послушать один на один...

— Так ты, значит, был на месте взрыва? — обратился к нему, несколько испуганному, министр.

— Точно так, Ваше Превосходительство.

— И что же ты услышал?

— Одна баба сказала, что сын её... ну... это самое...

— Стой! По порядку рассказывай.

— Слушаюсь. Значит, когда взорвалось, там одну бабу ранило, видно, фабричную. Другая подбежала к ней, молиться, причитать стала. А та ей говорит: «Мол, дура я, молчала, мол, так долго, как теперь как бы мне и не помереть со своим секретом». И дальше ей: «Миша — царевич!».

— Она пояснила?

— Так точно. Сказала, что когда Нечаев из Алексеевского равелина выскочил, да всю императорскую фамилию порешил, ейный муж самого маленького царевича выхватил из пожарища в суматохе, да и к себе взял. Говорит, сперва хотели царского дитятю возвратить, да привязались: своих не было.

— Речь идёт о Михаиле Александровиче, внуке Александра Второго? — спросил министр, вспоминая как во всех газетах двадцать лет назад писали, что во взрывах и пожаре, организованном вырвавшимися из крепости бесами, тела царской семьи так искорёжило, что останки двухлетнего Михаила не сумели выделить из угольев, оставшихся от его близких.

— Не могу знать, Ваше Превосходительство. Но должно быть, о нём. Он же маленький был в эту пору.

— Значит, раненая женщина была похитительницей великого князя, которая воспитала его как своего сына... А ты понял, кто была вторая?

— Вторая была молодая. Я так понял, что это какая-то её родственница, может быть, дочь... Хотя, если у неё не было своих детей, возможно, это жена похищенного царевича.

— Скажи, — министр задумался и перешёл на непривычный для себя задушевно-доверительный тон. — Ты правда веришь, что великий князь Михаил выжил?

— Та баба, она помирать собиралась, — ответил жандарм. — Уж не знаю, померла ли или нет. Но перед смертью, пожалуй, не стала б она сочинять-то...

— Но кто мог оказаться на месте и похитить ребёнка, кроме самого Нечаева и его сообщников? — спросил Николай Львович.

— Охрана Алексеевского равелина, — незамедлительно отозвался информатор.

— Разумно. Значит, надо поднять списки, кто в то время там работал... — ответил министр.

Он решил, что пошлёт за архивами незамедлительно, но внезапно замер и задумался. Потом заулыбался, отпустил жандарма и почувствовал, как настроение с каждой секундой становится лучше и лучше. Николаю Львовичу явилась замечательная идея, как решить все три проблемы одним махом: и выставку обезопасить, и энэмов наказать за из бесчинства, и снять все вопросы в истории с Михаилом...

Глава 7, В которой Варя перелезает через работниц и участвует в политических разговорах.

Варе везло. Во-первых, ни одна из травм, полученных при взрыве, не оказалась серьёзной: по крайней мере, так сказал фабричный доктор, на визит к которому ушло двадцать копеек и пять минут. Во-вторых, Миша поверил, что Ольга Саввишна и в самом деле не открывала Варе никаких секретов. В-третьих, юбку, постиранную вчера и провисевшую вместе с остальным бельём обитателей рабочей казармы в общей постирочной целые сутки, не украли. Она высохла и даже почти что не напиталась запахами устроенного неподалёку от ретирадного места. Юбку теперь можно было забрать и идти на боковую с лёгким сердцем.

До выключения электросвечей оставалось всего полчаса, и все сорок лежанок женского спального зала на втором этаже Симоновской казармы уже были заняты: её, Варино, место последнее ожидало свою постоялицу. Кое-кто уже спал, не обращая внимания ни на свет, ни на папиросный дым, ни на гомон соседей, ни на пару незнакомых мужиков, прилаживаюших к стене какую-то странную штуку, похожую на цветок колокольчика. Варя перешагнула через Прасковью, потом через Марью, протиснулась между Агафьей и Ксенией и почувствовала себя дома. Работница из ночной смены, которая спала на этой койке днём, аккуратно скатала свою рогожу, оставив место в почти полной чистоте — опять везение! Варя смахнула мышиный помёт, разложила мешки из-под хлопка, служившие ей постелью, уселась сверху.

Слева от неё отдыхала Дуня. Это была бойкая работница, которая часто ругала начальство, из-за чего получила прозвание «коммунистка»: например, совсем недавно она провела две недели в арестном доме за участие в маёвке. А ещё у «коммунистки» была вторая, сменная юбка, которую та милостиво разрешила Варе надеть сегодня взамен испачканной. Справа была тоже Дуня, другая. С ней на её койке жил трёхмесячный ребёнок, которого она прижила, как сама рассказывала, от какого-то пожилого лакея в надежде, что он на ней женится. Пока Дуня была на работе, за ребёнком за деньги присматривала семилетняя дочка другой работницы. Впрочем, присматривала она, кажется, не очень хорошо, потому что тот вечно болел и мать каждый день шептала ему на ухо какие-то молитвы и заговоры.

— Высохла уже? — спросила Дуня-коммунистка, указав взглядом Варину юбку.

— Ага. — Сказала Варя и ещё раз поблагодарила за одолженную вещь. — Я бы её тебе прямо теперь отдала, да как раздеваться, когда тут мужики эти! Что это за штуку они прилаживают?

— Это громкоговоритель называется, — ответила коммунистка, которая к тому же всегда была в курсе всех дел. — От него провод идёт в кабинет, где фонограф стоит с телефоном. Там мастер заводит — тут слышно.

— А что заводить будут? Вот бы романсы!

— Держи карман шире! Говорят, что церковную службу одну записали и станут включать каждый день.

— Для чего это?

— Да ясно, для чего! Хотят воскресный день рабочим сделать! А чтоб бабы не роптали, что их в церковь не пускают, им эту церковь в казарме таким вот манером устроили! Чёртовы буржуи-кровопийцы, чтоб им пусто!.. Хоть бы батюшка-царь всё узнал! Уж он бы в обиду не дал нас, во всём разобрался б...

— А что, Дуняша, — вдруг спросила Варя. — Вот хотела бы ты выйти замуж, например, за царя? Ну, если бы возможность подвернулась? А?

— Да Бога побойся! Ведь он же женат!

— Ну не за царя. За цесаревича.

— А разве он есть нынче?

— Да ты к словам не цепляйся! Вот если бы был — то хотела бы?

— Ну Варька, что за глупые мечтания? Сама-то вот подумай: если бы царевичи женились на работницах, то за кого бы тогда выходили царевны? За фабричных мужиков, что ль? Ну?..

— Царевичи бы не перевелись, если бы один из них, пусть самый завалященький, женился бы на одной из нас, — ответила Варя. — И потом, знаешь, все говорят, что в двадцатом веке всё будет по-новому, по-другому. Ну так ты бы хотела?

— На кой?

— А что, я бы хотела! — внезапно отозвалась другая Дуня, качающая ребёнка. — Царевич так царевич, чай, не хуже мужиков!

— На тебе, Дунька, даже лакей не женился, — ответила «коммунистка». — В общем, хватит вам, девчата, чушь нести: за такие разговоры, знаете ли, и в кутузку попасть недолго. Царь — он отец для всех нас! Он от бога! На таких, как мы, из их царского рода никто и не поглядит! Мы для них и не девки, а так — насекомые... Вот что.

Свет погас. Двое рабочих, всё-таки успевших приладить к стене свой так называемый громкоговоритель, ушли кое-как, спотыкаясь впотьмах о работниц. Варя сняла юбку, отдала её соседке. Улеглась. До гудка побудки оставалось не так много времени, чтобы выспаться, и надо было бы начать использовать это время прямо сейчас... Но сон упорно не шёл. И слова, сказанные Ольгой Саввишной тогда, когда она думала, что умирает, тоже не шли из головы.

Дуня правильно сказала: никто из царской семьи даже не посмотрит ни на одну из них, обыкновенных фабричных девчонок. Если Миша узнается, что он не родной своей матери, что он из царской семьи, он конечно на Варе не женится! Как пить дать, царевну искать себе примется! Немку какую-нибудь. Царица, она немка ведь должна быть, разве нет? А Варя навечно останется в этом клоповнике: будет гнуть спину на фабриканта и никогда не сумеет позволить себе койкоместа в квартире, тем более — комнаты целой...

Нет, открывать Мише тайну до свадьбы нельзя ни за что. Да и после не следует. Ну его, всё это царство! И вообще, какой из Миши государь?! Что он смыслит в подобных делах? Бог даст, будет всё-таки наследник у Сергея Александровича, ведь они с женой ещё не старые — ему и следом царствовать. А они с Мишей как-нибудь так, по-простому уж, как уж привыкли...

Знать бы только, что это за странный тип преследует Мишу и как он связан с запретным секретом! От него для будущего Вари определённо исходила опастность. Надо было его как-то обезвредить...

Глава 8, В которой Николай Львович ругает российскую и одобряет американскую архитектуру.

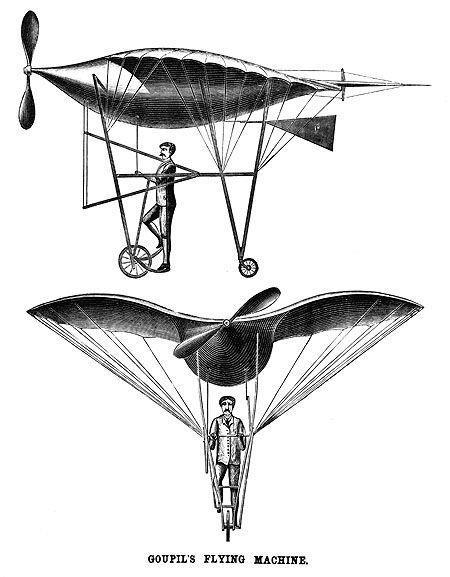

— А вот тут, изволите ли видеть, будут начинаться гонки велодирижабльщиков, — сказал начальник стройки. — И сюда ж они прибудут, с Божьей помощью.