| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |

Люди и кирпичи. 10 архитектурных сооружений, которые изменили мир (fb2)

- Люди и кирпичи. 10 архитектурных сооружений, которые изменили мир (пер. Мария Николаевна Десятова) 9695K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Том Уилкинсон

- Люди и кирпичи. 10 архитектурных сооружений, которые изменили мир (пер. Мария Николаевна Десятова) 9695K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Том Уилкинсон

Том Уилкинсон

Люди и кирпичи. 10 архитектурных сооружений, которые изменили мир

Переводчик Мария Десятова

Редактор Наталья Нарциссова

Руководитель проекта И. Серёгина

Корректоры Е. Аксёнова, М. Миловидова

Компьютерная верстка А. Фоминов

Дизайн обложки Ю. Буга

© Tom Wilkinson, 2014

The moral right of the author has been asserted

© Фотография на обложке. Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Cologne; RAO, Moskwa, 2015

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2015

Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).

Моим родителям посвящается

Предисловие

Рай в шалаше

Истоки архитектуры

То, что обнаруживается в историческом начале вещей, – это не идентичность, еще сохранившаяся от их происхождения, это распря других вещей, это несоответствие.

Мишель Фуко. Ницше, генеалогия, история{1}

В избушке было что-то отвратительное.

Стелла Гиббонс. Неуютная ферма

Домик композитора, Тоблах

На усыпанном цветами альпийском склоне стоит разборный домик с двускатной крышей (наверное, с этого и начиналось зодчество – с простых деревянных построек в глуши). Не живописная лачуга, но и не роскошное шале. Вокруг сосновый частокол, поверху которого пущена колючая проволока, а позади дом окружают, будто крадущиеся разбойники, раскидистые деревья. Шелестит листва, галдят крестьянские ребятишки (на дворе 1909 год, крестьяне в этих местах еще встречаются), а из дома доносятся звуки фортепиано. Мелодия, ясно слышная в неподвижном прозрачном воздухе, то спотыкается и прерывается, то льется свободно. Вдруг в дом врезается какой-то взъерошенный клубок, раздается звон разбитого стекла. Фортепиано умолкает, и обитатель дома – Густав Малер – вскрикивает от неожиданности. Влетевшая в окно галка, спасавшаяся от сокола, отбивается от своего преследователя прямо над головой жильца.

Тысячелетиями люди представляли, что именно так и зародилась архитектура: лесной пейзаж, деревянная хижина и порыв вдохновения положили начало целой области человеческой деятельности (хотя, пожалуй, галки и композиторы в этих картинах фигурируют нечасто). К истокам зодчества обращаются не только историки: многие представители искусства, как и Малер, предпочитали творить в слиянии с природой, да и популярность пляжных шалашей, хижин на деревьях и садовых домиков говорит сама за себя. «Рай в шалаше» привлекает и художников, и отдыхающих, и историков – первозданной чистотой и возможностью начать с нуля. Однако возвращение к истокам не только дает ответы, но и порождает новые вопросы. Сколько было таких истоков – один или много? И следует ли рассматривать неудачные, тупиковые попытки или стоит ограничиться историей, написанной победителями? Откуда черпать сведения о доисторических постройках? И где проходит водораздел между примитивными первобытными сооружениями и Архитектурой с большой буквы?

Боюсь, последний вопрос останется риторическим – я на него ответить не берусь. Историк архитектуры Николаус Певзнер начинает свои «Очерки о европейской архитектуре» (Outline of European Architecture) с того, что высокомерно называет велосипедный сарай чем-то, не заслуживающим внимания и не имеющим отношения к зодчеству, а вот я собираюсь изрядно покопаться в «сараях» истории. Что же касается истоков – тут я несколько лукавлю, поскольку начал не с доисторических времен (Малер при всех его недостатках неандертальцем не был). Я просто выбрал подходящую отправную точку и с равным успехом мог бы взять любой пример возвращения человека к примитивной постройке. Я воспользовался тайным ходом, срезал путь, отклонившись от линии времени и выбрав, может быть, менее изящный, но зато более удобный способ изложить достаточно запутанную тему. И хотя десять тематических глав моей книги выстроены в хронологическом порядке, мы и дальше будем кое-где пользоваться тайными ходами и перемещаться во времени и пространстве, рассматривая самые разные темы – секс, власть, нравственность и т. д. – в контексте их связи с архитектурой. Давайте же перенесемся вслед за Малером в доисторические кущи: его скромный выбор места для работы как нельзя лучше перекликается с первой моей темой – истоки архитектуры.

Малер удалялся в горы от соблазнов современного города и создавал основные свои произведения поочередно в трех альпийских «шалашах» – в перерывах между дирижированием оркестрами в Вене и Нью-Йорке. В третьей из этих построек (как раз той, что описана выше), находившейся на территории фермы в тирольской коммуне Тоблах, Малер провел три последних лета своей жизни. В начале XX века Тоблах, располагавшийся вдали от шумной жаркой Вены, сохранял доиндустриальный сельский уклад. Но «тихая» деревенская жизнь действовала Малеру на нервы. Он жаловался жене на шумных хозяев фермы. «Как замечательно было бы жить в сельской глуши, если бы крестьяне рождались исключительно глухонемыми!»{2} – говорилось в одном его письме домой, а в другом: «Мир был бы чудесен, если бы можно было огородить забором участок земли и сидеть посередине в одиночестве»{3}. Однако Малеру никак не удавалось изолировать себя от окружающего мира и его назойливых обитателей. Крестьяне лезли через полутораметровый забор клянчить деньги, поэтому пришлось пустить поверху колючую проволоку. Но и после этого покой и уединение Малеру только снились. «Как отучить петуха кукарекать?» – поинтересовался у хозяина фермы измученный композитор. «Проще простого, – ответил тот. – Сверните ему шею»{4}.

К досадным неприятностям сельской жизни добавлялись и серьезные несчастья: в 1907 году умерла от воспаления легких маленькая дочь Малера, а в 1910-м он получил в Тоблахе нервный срыв, узнав, что жена изменяет ему с архитектором Вальтером Гропиусом (будущим учредителем Баухауза и создателем еще одной «примитивной» постройки – деревянного дома Зоммерфельда в пригороде Берлина). Измученный переживаниями и болезнью сердца, следующей весной Малер умер: спастись от мира оказалось невозможно даже в четырех стенах за высоким забором.

Малер был не единственным, кто искал уединения в «шалаше». Немало художников и писателей работали в схожих примитивных постройках. Многим для вдохновения требуется одиночество и возврат к истокам, к самому элементарному, как своеобразный способ начать с чистого листа. Марк Твен, Вирджиния Вульф, Дилан Томас, Роальд Даль и Бернард Шоу творили в деревенских домиках (который у Шоу поворачивался вокруг своей оси вслед за солнцем). Хайдеггер и Витгенштейн философствовали в лачугах, Гоген умер в хижине на Таити в окружении несовершеннолетних островитянок – он называл эту хижину maison du jouir (дом оргазма). Гоген отправился в Полинезию по гранту французского правительства, которому потребовалось запечатлеть местных жителей и их обычаи для истории и, возможно, в качестве рекламы, чтобы привлечь других колонистов. Бежавший от буржуазного мещанства художник увековечивал нетронутую, девственную культуру, заодно заражая ее представительниц сифилисом.

Первым среди творческих людей уединение в «шалаше» выбрал американский писатель Генри Торо. В 1845 году он построил на земле своего друга Эмерсона небольшой домик, чтобы слиться с природой, не отрезая себя, однако, полностью от цивилизации. Свое отшельничество Торо описал в книге «Уолден, или Жизнь в лесу». В главе о звуках, которые слышны в его избушке, перечислены, помимо пасторальных – птичьего пения, отдаленного колокольного звона и «безутешного коровьего мычания», гудки проходящих поездов. «Свисток паровоза слышен в моем лесу летом и зимой; он похож на крик ястреба». В отличие от Малера Торо никакие звуки – ни естественного, ни искусственного происхождения – не раздражают, он радуется им как весточкам из внешнего мира. У Торо и человек, и созданные им машины существуют в гармонии с природой, а не противостоят ей. Железнодорожное полотно, вдоль которого он шагает к ближайшей деревне, связывает его «с человеческим обществом»{5}.

Небольшой бревенчатый дом без водопровода и электричества в шварцвальдском Тодтнауберге стал убежищем для писателя, чья тяга к ретроградству была куда менее безобидна. Именно в этом доме немецкий философ Мартин Хайдеггер создал немалую часть своих трудов. И именно там в 1933 году устроил праздник для студентов и преподавателей Фрайбургского университета, ректором которого являлся в ту пору. В темном лесу под треск жаркого пламени костра они обсуждали нацификацию немецких университетов, и именно там Хайдеггер признался в лояльности новым властям. Я вовсе не хочу сказать, что все обитатели «шалашей» – негодяи. Несмотря на сомнительные политические убеждения Хайдеггера, некоторые его идеи, касающиеся зодчества, по-прежнему актуальны. Так, его утверждение, что конечный облик здания зависит от обитателей в той же степени, что и от строителей, и его приверженность самобытным местным формам опускают с небес на землю тех, для кого в архитектуре нет места самоучкам и непрофессионалам. И все же в хайдеггеровской концепции возврата к архитектурным истокам есть нечто настораживающее. В философии Хайдеггера все многообразие архитектурных функций сводится лишь к одной – жилищной. Ради того, чтобы «жить исконной жизнью», Хайдеггер предлагает отказаться от технологий, поскольку они разрывают метафизическую связь с вещами и местами. Его взгляды сильно отличаются от представлений Торо о гармонии технологического прогресса и природы, однако и мир со времен Торо успел заметно измениться. Спустя столетие после «Уолдена» немцы смотрели на технологический прогресс иначе. Особенно немцы правого толка (хайдеггеровская одержимость корнями напрямую соотносится с нацистской теорией «крови и почвы», которая прослеживала сомнительную взаимосвязь между нациями и местами их обитания и породила пристрастие арийцев к «фольклорным» домикам, а также геноцид). Как ни странно, несмотря на то что хайдеггеровская концепция жилища должна приземлять чрезмерно рациональный взгляд на архитектуру, она, наоборот, возвышает его до абстракции. Точно так же и история у Хайдеггера превращается из последовательности определенных социальных обстоятельств в некую абстрактную «историчность». Причина и следствие в его метафизике летят кувырком, равно как и этика. За сочувствие нацистам Хайдеггер так и не принес извинений. Его избушка, отрезанная от общества, прогресса и – своим возвратом к истокам – от самой истории, как нельзя лучше располагала к тому, чтобы расслабиться и сложить с себя всякую ответственность.

Кроме богемного круга композиторов и витающих в эмпиреях философов, находится немало других желающих пожить в «шалаше». Дощатые загородные дачи русских, совершенные в своей хрупкости японские чайные домики, пятизвездочные пляжные бунгало на островных курортах, немецкие летние дома на садовых участках, тянущихся вдоль железных дорог и населенных гипсовыми гномами, и, наконец, британские пляжные сарайчики наглядно свидетельствуют о желании слиться с природой, хотя, разумеется, мало кто из многочисленной братии отдыхающих использует в качестве туалета ведро или ближайшие кусты: nostalgie de la boue (буквально: «тоска по грязи») так далеко не простирается. Своей тягой к первобытной простоте мы и многие из упомянутых выше творческих личностей обязаны Руссо и его последователям: по логике романтизма, переселяясь в хижину бесхитростного дикаря, мы смываем с себя порочный налет цивилизации.

Что до любителей работать в «шалаше», для них это – место без истории, возможность начать с чистого листа, хотя на самом деле их игра в дикарей не обходится без доли лукавства. В действительности история у «шалашей» как раз есть – как правило, это история лишения привилегий. А еще у них имеются протекающие крыши, проблемы с канализацией, полчища грызунов и сквозняки из всех щелей. Именно «шалаши» в первую очередь страдают от оползней, землетрясений, лесных пожаров и цунами.

Поиски английского аналога «шалаша» доромантической эпохи приведут нас в лачугу, служившую пристанищем не благородному дикарю, а зависимому от феодала крестьянину. Попав в такую лачугу, изгнанный из замка король Лир потерял рассудок от резкого контраста между привычным ему и увиденным. Лишь после европейских буржуазных и промышленных революций, когда ужасы феодального быта начали постепенно выветриваться из народной памяти, страх перед лачугами пропал и идеализировать «хижины» стало проще. Однако некоторые прелести феодализма дожили и до наших дней. Пятизвездочные пляжные бунгало на Бали – современный аналог стилизованного крестьянского домика Марии Антуанетты в Версале, где королева изображала молочницу, разодевшись в шелковые «лохмотья». Богачи и сильные мира сего играют в бедность на глазах местного населения, в этой бедности живущего.

Историки, заглядывающие в прошлое, сталкиваются с теми же трудностями, что и художники, философы и туристы, желающие обратить вспять развитие архитектуры. Римский военный инженер I века нашей эры Витрувий написал трактат «Об архитектуре» – самый ранний из дошедших до нас трудов на эту тему, где изложил начала зодчества. Его работа, забытая в Средние века и открытая заново учеными Возрождения, стала настоящей библией для грядущих поколений архитекторов.

На заре веков, пишет Витрувий, люди обитали в пещерах и лесах, питаясь, как животные, подножным кормом. В один прекрасный день они потянулись к зажженному молнией лесному костру. Затем, объединенные источником тепла и света, начали общаться и, селясь вместе, строить примитивные жилища: одни делали шалаши из веток и листьев, другие зарывались в норы, третьи по примеру ласточек обмазывали плетеную основу шалаша глиной. Со временем постройки совершенствовались, люди стремились улучшить свой дом – в мирном соревновании с другими. «То, что зодчество зародилось именно таким образом, подтверждается и тем, что до наших дней у иноземных племен здания строятся из такого же материала»{6} (пережитки прошлого всегда сохраняются лишь у чужеземцев). Витрувий был военным инженером, и ему доводилось строить крепости на захваченных Римом территориях, где он и сталкивался с племенами, чьи постройки приводил в пример как примитивные, глядя на них через призму агрессии, высокомерия и настороженности. В этом контексте довольно смешно утверждать, что двигателем архитектурного развития служило «мирное соревнование».

Витрувий полагал, что греко-римская архитектура начиналась с такого же примитива, как и у покоряемых народов, доказывая, что даже величайшие храмы копировали своих деревянных предшественников. По его теории, вырезанные в мраморе декоративные мотивы изначально были функциональными элементами деревянных конструкций. Однако, утверждает Витрувий, именно греческий гений подарил этим воссозданным в камне деревянным строениям золотые пропорции человеческого тела. Ордера классической архитектуры – традиционное деление на типы в зависимости от пропорций колонн и вариантов орнамента – были впервые описаны именно в трактате Витрувия. Каждый из этих ордеров, говорит он, брал за образец человеческую фигуру: в основе дорического – простого и крепкого – лежат мужские пропорции; стройный и богато украшенный ионический списан с женской фигуры, а еще более изящный коринфский – с девичьей.

Но при всем своем очаровании и затейливости витрувианская теория происхождения «высокой» архитектуры имеет неприятный подтекст: именно итальянские пропорции самые совершенные и именно римлянам и их зодчеству суждено покорить мир. Таким же архитектурным расизмом отличались и нацисты, видевшие в немецких сельских домах улыбающиеся лица арийских крестьян, а в модернистских постройках – «невыразительные», «одутловатые» лица «прочих народов»{7}.

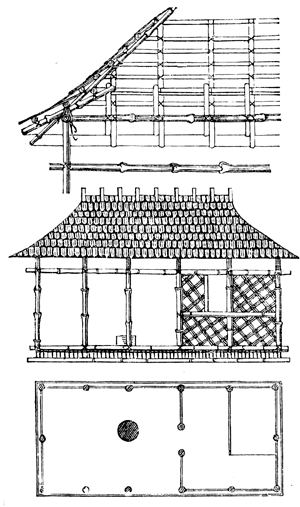

Карибская хижина, увиденная Земпером

Оставим ненадолго Витрувия и перенесемся на полтора тысячелетия вперед, к другой попытке отыскать истоки архитектуры. На дворе 1851 год. Бежавший из страны немецкий революционер и бывший придворный архитектор саксонского короля Готфрид Земпер рассматривает на Всемирной выставке в Лондоне заморские трофеи крупнейшей в мире империи. В пестрой мешанине экспонатов, представленных в Хрустальном дворце, его внимание привлекает скромное жилище с Вест-Индских островов (карибская хижина, как он его назвал), сделанное из бамбуковых реек. Именно тогда, в годы лондонского изгнания, Земпер задумал свой фундаментальный, неудобочитаемый, однако крайне влиятельный труд «Стиль в технических и тектонических искусствах», где доказывал, что архитектура берет начало в простых постройках вроде увиденной им в Хрустальном дворце. Может показаться, что вдохновившее Земпера знакомство с первобытным жилищем в точности повторяет историю столкновения Витрувия с варварским зодчеством, однако, в отличие от Витрувия, который во главу угла ставил пропорции человеческого тела, Земпер сосредоточился на четырех базовых технологиях – плетении, гончарном производстве, плотницком деле и каменной кладке – и на создаваемых ими ограниченных пространствах. Карибской хижине Земпер придавал особое значение, поскольку «она демонстрирует все составляющие древнего зодчества в чистой, исконной форме: очаг в центре, земляной фундамент в виде окруженной подпорками террасы, крыша на опорах и плетеная загородка в качестве пространственного ограничителя, или стены»{8}. Это концепция оказала огромное влияние на развитие современной архитектуры с ее тенденцией играть пространствами и объемами. Вы можете подумать, что отход от пережитков витрувианской доктрины с ее расистским подтекстом стал шагом вперед, однако земперовская теория тоже возникла в силу определенных обстоятельств, обусловивших встречу ее автора с хижиной карибских аборигенов в сердце самого крупного промышленного города в 1851 году. Не начни Британская империя обогащаться за счет рабского труда населения Карибов, хижина не попала бы в Лондон. «Абстрактное огороженное пространство» на самом деле представляло собой бывшее жилище выселенного аборигена (сопротивлявшиеся порабощению местные жители были в два счета изгнаны с исконных земель). Как и воображаемая первая постройка у Витрувия, первая хижина по версии ученого XIX века тоже была жилищем представителя завоеванного народа, которое теоретик смог увидеть лишь благодаря территориальным завоеваниям метрополии. И сохранилось оно лишь на страницах его труда, а в действительности, скорее всего, было сожжено, растоптано, уничтожено.

Бельгийская станция на реке Конго (1889)

Заря архитектурной истории в представлении древнего римлянина или жителя викторианского Лондона зачастую означала закат чьей-то другой архитектуры. Эта жестокая диалектика присутствует и в «Сердце тьмы» (1899) Джозефа Конрада, где рассказчик поднимается по реке Конго в поисках одиозного бельгийского торгового агента по фамилии Курц. При этом он словно движется вспять во времени. Встреченные им по пути европейцы на все лады хвалят Курца за красноречие и одаренность. Но, когда мы наконец добираемся до станции Курца, нас ждет глубочайшее разочарование. Что-то неладное случилось с европейцем, о котором мы уже столько наслышаны, и первой о его возврате к варварству свидетельствует именно архитектура. Рассказчик видит в бинокль полуразвалившееся здание на вершине холма и, отметив зияющие в крыше дыры, сообщает:

«Я не заметил никакой изгороди, но, очевидно, раньше она здесь была, так как перед домом вытянулись в ряд шесть тонких столбов, грубо обструганных и украшенных круглыми шарами. ‹…› Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим, пищей для размышления, а также – для коршунов, если бы таковые парили в небе»{9}.

Шары на столбах оказались высохшими оскаленными человеческими головами – «выразительным и загадочным» символом первобытной жестокости, той самой, на которой зиждутся пространственные абстракции Земпера и аркадианский миф Витрувия. Если и в самом деле воспринимать путешествие вверх по Конго как путешествие во времени, то эти головы на столбах ставят под сомнение теорию Витрувия о том, что зодчество развивалось благодаря сотрудничеству между людьми. А утверждению, будто греческий гений исходил при постройке храмов из пропорций человеческого тела, это крайнее проявление антропоморфизма придает совсем уж макабрическую окраску. Созданная на пороге XX века повесть Конрада отражает кульминацию европейской экспансии, и хотя под пятой Запада к тому времени оказался уже почти весь мир, кое-кто – в том числе и Конрад – начинал осознавать, что ни к чему хорошему это не приведет. Однако, несмотря на попытки Конрада разоблачить жестокость колониальной политики, его слог проникнут тем же презрением к африканцам, которое и породило ужас Бельгийского Конго, где погибло 10 млн человек (особенно врезается в память сравнение технически подкованного африканца с собакой в штанах){10}. В конце концов бесчеловечность колонизаторов нашла выход внутри Европы, и с 1914 по 1945 год ее народы применяли друг против друга приемы ведения войны и методы порабощения, отработанные на других континентах. Среди этих методов был и особый вид жилья, придуманный британцами во время Бурской войны, – концлагерные бараки.

* * *

Потрясения двух мировых войн заставили Европу изменить отношение к собственному прошлому и истории, что отразилось и во взглядах на архитектурный примитивизм. Это видно из рассказа Сэмюэла Беккета «Первая любовь», написанного в 1946 году, вскоре после войны, во время которой автор участвовал во французском Сопротивлении.

«…ведь воздух уже начинал пощипывать холодом, и по другим причинам, о которых я не стану распространяться таким подонкам, как вы, окопался в заброшенном коровнике, примеченном мною во время одного из набегов. Он находился на краю поля, на котором крапивы было больше, чем травы, а грязи больше, чем крапивы, но почва которого была, видимо, исключительных свойств. И в этом вот коровнике, заваленном засохшими и усохшими коровьими лепешками, со вздохом оседавшими под нажимом моего пальца, мне пришлось в первый – я был бы рад сказать в последний, если б у меня имелся цианистый калий – раз в жизни бороться с чувством, которое, к моему ужасу, постепенно приобретало отвратительное имя любви»{11}.

Герой Беккета приглашает нас в свое доморощенное убежище – заброшенный коровник. Это отсылает нас к еще одной разновидности примитивизма, ведь предвестницей романтического идеала первозданных истоков была пастушья хижина, которая воспевалась еще античными поэтами, в частности Вергилием. Традиционное место пасторальных утех, несмотря на подмеченные героем Беккета коровьи лепешки на полу, по-прежнему служит колыбелью любви – и зарождения жизни, а также литературного творчества, поскольку именно там рассказчик «выцарапывал буквы, составляющие слово “Лулу”, на старой коровьей лепешке». Безжалостному разоблачению любви и искусства (колосса, в буквальном смысле стоящего на глиняных ногах) предшествует лирическое отступление на исторические темы и выпад в адрес ирландцев: «Все очарование наших краев, ежели, конечно, отвлечься от скудости населения, и это при том, что у нас отсутствуют простейшие противозачаточные средства, состоит в том, что все у нас ужасно ветхое, за единственным вычетом всякого древнего исторического дерьма. Оно пользуется бешеной популярностью, из него делают чучела и выстраиваются к ним в очередь. Где бы тошнотворное время ни наложило отличных увесистых какашек, там можно узреть наших патриотов, вынюхивающих на четвереньках с горящими рожами»{12}.

«Не вижу никакой связи между этими замечаниями», – утверждает герой с невинным видом, однако именно в тот период любовь, история и творчество дружно увязли в экскрементах. Тем не менее тогда же архитектурные авгиевы конюшни европейских городов были в значительной степени расчищены – об этом позаботилось люфтваффе и британская Королевская авиация. Можно было начинать с чистого листа.

Дворик и павильон (1956)

Начал возрождаться из пепла чуть более оптимистичный послевоенный примитивизм. Проведение в Лондоне в 1956 году выставки «Это завтрашний день» (This is Tomorrow) часто называют моментом рождения поп-арта, когда высокая культура в упоении начала вбирать в себя ширпотребовские образы. Однако один из экспонатов выставки явно выбивался из общего ряда: заходя за высокий деревянный забор (снова напоминает о себе малеровская альпийская деревня?), посетители оказывались на песчаном пустыре, усеянном обломками. Посередине возвышался хлипкий щелястый сарай с прозрачной шиферной крышей. Внутри взору посетителей представал огромный коллаж в виде головы – древней, уродливой, с содранной кожей, сожженной, окостеневшей… При ближайшем рассмотрении выяснялось, что она составлена из увеличенных микроснимков обугленного дерева и ржавчины, а также изображения старого башмака. Авторами этой инсталляции под названием «Дворик и павильон» были Питер и Элисон Смитсоны (основоположники брутализма и создатели спорного проекта муниципальной застройки – жилого комплекса «Сады Робин Гуда»), художник Эдуардо Паолоцци и фотограф Найджел Хендерсон. Вчетвером они придумали этот образ – сарай после ядерного апокалипсиса, страшный призрак которого витал над 1950-ми. Плоды западного потребительства, прославляемые в других инсталляциях, представали здесь покореженными и перекрученными археологическими находками, останками погибшей цивилизации, причудливо перекомпонованными и послужившими строительным материалом для нового человеческого жилища. Инсталляция не давала забыть, что новое строится на обломках старого. Вспоминая впоследствии о выставке, Смитсоны отмечали, что в тот период им был близок Сэмюэл Беккет – и действительно в их собранном из чего попало сарае чувствуется беккетовская упорная живучесть: «Не в силах продолжать. Я продолжаю». В этих словах сосредоточена вся пугающая сложность истории архитектуры. На фоне ужасов прошедшего столетия возможность прогресса – в том числе и архитектурного – зачастую выглядела абсолютно мифической. Это ставит под сомнение и возможность написания истории, которое слишком часто тоже превращается в мифотворчество, однако отказ от него представляется еще более опасным. Как знать, может, из обломков еще можно сколотить что-то пригодное для обитания.

В этой книге я рассматриваю десять зданий, удаленных друг от друга во времени и пространстве: из древнего Вавилона мы будем перемещаться в Пекин рубежа XVIII–XIX веков, а затем в современный Рио. Но, вместо того чтобы пытаться соединить эти точки, я буду обращать внимание на различия, на особенности времени и места. И хотя каждая глава посвящена определенной теме – истокам архитектуры (в предисловии), сексу, труду, я постараюсь не выносить историю за скобки, как делали Земпер и Хайдеггер, в угоду абстрактным понятиям объема, жилища и прочих пустых терминов, которыми любят щеголять архитектурные критики. Как (я надеюсь) показал этот разговор об истоках, избранные мною темы многогранны, с трудом поддаются анализу и не спешат расставаться со своими секретами. Как и сами здания, они меняются со временем, по мере того как люди переосмысливают, перерабатывают, искажают, расширяют и уничтожают их. Они требуют целого арсенала уловок и особых подходов, подобно кэрролловскому Снарку, которого приходится ловить с помощью пакетов акций, вилок и надежды (а в итоге Снарк оказывается Буджумом). Объединяет их мой интерес к тому, как архитектура формирует человеческое мировоззрение, и наоборот. Архитектура – самый необходимый из всех видов искусств: можно прожить без живописи и камерной музыки, можно в крайнем случае обойтись без фильмов и фотографий, но даже у кочевников-бедуинов есть шатры. Люди повсюду живут в окружении архитектуры, а она, в свою очередь, глубоко проникла в нас – как часть нашего общества, наших жизней, наших представлений.

1. Вавилонская башня, Вавилон

(около 650 года до нашей эры)

Архитектура и власть

И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, без жителей.

Иеремия 51:37

Нефтяной фонтан месторождения Баба-Гургур в Ираке на территории бывшего Вавилона (ок. 1932). На переднем плане через пустыню течет нефтяная река

Когда в марте 1917 года британские войска вошли в Багдад, закрепляя за империей владение стратегическими нефтяными месторождениями бывшей Османской империи, немецкому археологу Роберту Колдевею пришлось оставить одно из самых потрясающих открытий XX века – древний Вавилон. С 1898 года Колдевей вел раскопки в Месопотамии (на территории современного Ирака), в плодородном Междуречье, где когда-то находился Вавилон и где, как утверждают археологи, зародились письменность, архитектура и города{13}. Он уже успел переправить в Берлин величественные ворота Иштар и теперь откапывал Висячие сады (здесь он ошибся: как выяснилось впоследствии, это были руины другой постройки).

Одной из самых загадочных находок – при этом совершенно неприметной, в отличие от сияющих бирюзой ворот Иштар, – оказалась прямоугольная яма, заполненная застоявшейся водой. Именно в ней скрывался фундамент здания, которое тысячелетиями существовало только в легендах, – Вавилонской башни. Этеменанки – Дом основания неба и земли, как называли ее вавилонские строители, – представляла собой огромный зиккурат, ступенчатую пирамиду, которая венчалась храмом, посвященным богу Мардуку, грозному создателю человечества и небесному покровителю Вавилона. Несмотря на то что Вавилон вместе со своими богами был стерт с лица земли за столетия до Рождества Христова, Вавилонская башня осталась жить в веках в живописи и легендах, пройдя сквозь войны и революции. Две с лишним тысячи лет этот могущественный образ олицетворял одновременно и власть архитектуры над людьми, и власть людей над архитектурой. В зависимости от того, как воспринимать легенду о Вавилоне, башня либо подчиняла своих подневольных строителей, либо освобождала, объединяя в общем стремлении к власти.

Башни-близнецы – темный и светлый образ одного и того же здания – отражаются друг в друге, словно поставленные лицом друг к другу зеркала, рождая бесконечную вереницу исчезающих вдали башен. Вавилонская башня, Бастилия, Центр международной торговли… Монументальные сооружения вроде Вавилонской башни возводились испокон веков. Как и тюрьмы, дворцы, парламенты и школы, они наглядно демонстрировали могущество, воплощенное в архитектуре, однако даже постройки самых обычных людей – дома и садовые сарайчики – отражают и закрепляют соотношение сил в повседневной жизни. Эта тема встречается снова и снова в истории зданий и судеб, однако наша глава посвящена грандиозным сооружениям и борьбе с ними – будь то в Париже, Нью-Йорке или Багдаде, где одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений хранит руины Вавилонской башни. Сегодня на земном шаре нет власти более могущественной, чем власть нефти, и ее история тесно переплетается с историей архитектуры. В рассказе о ней нас ждет немало крутых поворотов. Брехт писал, что «нефть противится пяти актам пьесы, сегодняшние катастрофы протекают не прямолинейно, а в виде циклических кризисов, “герои” меняются с каждой новой фазой»{14}. В истории Вавилонской башни героев хватает с избытком – это и завоеватели, и археологи-шпионы, и иконоборцы, и цари. Так давайте же пробуримся сквозь все эти исторические слои – через ввод войск в Ирак, через 11 сентября, обнаружение Вавилонской башни в ходе раскопок, поиски нефти на Ближнем Востоке – еще глубже, к началу библейских времен.

Самое известное упоминание о Вавилонской башне содержится в Библии. Согласно Книге Бытия, человечество (на заре истории еще единое) решило построить «башню высотою до небес» и сделать «себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли»{15}. Но Бог, увидев, что замыслили его создания, как водится, разгневался. «И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать»{16}. Желая положить конец этим выходкам, он разделил языки и рассеял народы по четырем сторонам света: «Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле»{17}.

В этом красочном библейском повествовании отражены одновременно и утопические мечты строителей, и предел архитектурных возможностей. Как правило, в нем видят предостережение против гордыни – как видел, например, Иосиф Флавий, иудей, живший в I веке нашей эры. Он ошибочно считал правителем Вавилона правнука Ноя – тирана Нимрода, внушавшего народу, что Бог людям не нужен, поскольку они прекрасно могут достичь благополучия собственными силами. «Он хвастливо заявлял, что защитит их от Господа Бога, если бы Тот вновь захотел наслать на землю потоп. Он советовал им построить башню более высокую, чем насколько могла бы подняться вода, и тем отомстить за гибель предков»{18}. Такое прочтение приписывает строителям вполне определенный умысел, однако в библейском тексте нигде прямо не сказано, что прегрешение состояло именно в гордыне. Простота библейской истории обманчива, и ее смысл неоднозначен: на благо человечества могут действовать как строители, так и разгневанное божество – в зависимости от точки зрения. В первом случае башня предстает олицетворением единства и сплоченности, а Господь останавливает строительство из ревности, не в силах вынести покушения на свою власть. Во втором можно считать, что Господь освобождает человечество от тирании вавилонского правителя, согнавшего народ на строительство грандиозного, но бесполезного символа тщеславия. Эта двойственность проходит через всю историю архитектуры: грандиозное строительство как нельзя лучше сплачивает людей, но при этом может и поработить их. Иногда одна и та же стройка таит в себе обе возможности.

Вавилонская башня – это не просто гигантская аллегория, в легенде имеется доля исторической истины. На самом деле иудеи знали о Вавилоне куда больше, чем им хотелось бы. Многие из них провели там 50 лет во времена Вавилонского пленения, последовавшего за неудачным восстанием против царя Навуходоносора II. Правитель раздираемой бунтами империи потратил годы на то, чтобы вернуть столице былой блеск, используя для этого многочисленную армию рабов. Строительство позволяло держать в узде разобщенных подданных, поэтому столицу империи Навуходоносора, как и пирамиды, Великую китайскую стену (при возведении которой погибло около миллиона человек) и Беломоро-Балтийский канал, строили пленники и заключенные, для которых, как предстояло узнать евреям в Египте, жизнь делалась «горькой от тяжкой работы над глиною и кирпичами»{19}.

Посреди великолепной новой столицы Навуходоносора стоял восстановленный огромный зиккурат, посвященный богу Мардуку. Он был разрушен при вторжении ассирийцев в 689 году до нашей эры. Вавилонянам понадобился целый век, чтобы отстроить башню заново, и наконец при Навуходоносоре она увенчалась храмом, облицованным голубыми изразцами. Пропорции прямоугольного основания башни, по всей вероятности, взяты у созвездия, которое греки нарекли Пегасом. «Достигающей звезд» именуют Вавилонскую башню древние глиняные таблички, и храм на ее вершине мог служить отличной обсерваторией жрецам-астрологам. Ориентация по звездам приобщает башню (как и пирамиды, и Стоунхендж) к космосу. Таким образом, архитектура и культура в целом вместе с системой верований, законодательной и исполнительной властью становятся неизменной, бесспорной частью самой природы. Второй природой. А следовательно, власть Навуходоносора предстает такой же незыблемой, как монументальный зиккурат, и такой же вечной, как небесный путь созвездий. Подобная архитектура воздействует на общество определенным образом, создавая впечатление непреложности существующих институтов. Недаром наши банки, правительственные учреждения и университеты в большинстве своем напоминают древние храмы.

Питер Брейгель. Вавилонская башня (около 1563 г.)

Однако Навуходоносор был не только строителем, но и разрушителем архитектурных объектов. В 587–588 годах до нашей эры, подавляя восстание иудеев, он сровнял с землей их святыню – иерусалимский храм, а после этого угнал взятых в плен к себе в столицу, чтобы удобнее было держать непокорный народ в узде. Тем самым он положил начало еврейской диаспоре и великому исходу из Земли обетованной. Неудивительно, что евреи невзлюбили архитектуру своих владык-колонизаторов и мысленно насылали самые страшные небесные кары на столицу Навуходоносора. Пророк Иеремия, возможно, попавший в число вавилонских пленников, предрекал славному городу разрушение: «Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю Вавилонскую пустынею, без жителей»{20}. Пророчество Иеремии повторяется в самом конце Нового Завета, когда Вавилон – всего раз, но как зрелищно! – возникает в тексте в образе женщины верхом на семиглавом звере. Под воображаемым Вавилоном Иоанна Богослова скрывается же современный евангелисту Рим, угнетатель христиан. Критиковать Рим в открытую было бы слишком рискованно, однако аллюзия достаточно прозрачна: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы»{21}. К этому времени Вавилон уже стал олицетворением греха и на многие тысячелетия превратился в жупел, символизируя подлинный или умозрительный столичный упадок: так, в 1847 году Дизраэли называл «современным Вавилоном» Лондон. А в растафарианстве и вдохновленной им музыке рэгги Вавилон стал собирательным образом западной цивилизации в целом, заковывающей свободного человека в кандалы бюрократизма.

Не один век попадающие в Междуречье христиане размышляли над библейскими сказаниями, убеждаясь в полном исчезновении с лица земли вавилонской империи. В отличие от поражающих воображение свидетельств существования Древнего Египта, здесь впечатляло как раз полное их отсутствие. В голой пустыне путешественники видели подтверждение библейских строк и (говоря словами немецкого путешественника XVI века Леонарда Раувольфа) «самый устрашающий пример для всех нечестивых зазнавшихся тиранов»{22}. Зерно истины в этом было, поскольку Вавилонскую башню в конечном итоге действительно уничтожила гордыня, пусть и без божественного вмешательства. Александр Македонский – самопровозглашенный небожитель, воплощение гордыни – прочил Вавилон в столицы своей бескрайней империи. Библейский город, несомненно, тешил самолюбие императора ослепительным блеском и исполинскими размерами, а все еще мощные стены (протяженностью 8,4 км и толщиной 17–22 м) не могли не произвести впечатление на страдавшего паранойей завоевателя. Но когда в 331 году до нашей эры Александр наконец взял город, то обнаружил лишь следы былого величия и разрушающуюся Вавилонскую башню. Как и Навуходоносор, Александр собрался восстановить ее, однако – не привыкнув размениваться на мелочи – решил отстроить с нуля. По его приказу десятитысячная армия принялась расчищать площадку и два месяца развозила на тачках внушительную гору глиняных кирпичей. Еще через месяц Александр, не дожив до 33 лет, умер, и башня так и не была восстановлена.

В Библии мало говорится о том, как она выглядела, но некоторое представление можно получить из других источников. Греческий историк Геродот утверждал, что она состояла из восьми ярусов и увенчивалась храмом. Это описание в общих чертах подтверждает клинописная табличка 229 года до нашей эры, хотя маловероятно, что Геродот бывал в Вавилоне лично: его хроники, призванные оправдать греко-персидскую войну, представляют собой пеструю мешанину слухов, среди которых, в частности, есть эротический рассказ о божестве, совокуплявшемся со своей жрицей на вершине башни. Поскольку такие вольные описания оставляют довольно широкий простор для фантазии, художники Возрождения в конце концов создали образ округлой многоэтажной башни, спиралью ввинчивающейся в облака. Самым знаменитым из этих изображений стало созданное в 1563 году полотно Питера Брейгеля, на котором монструозная махина грозно высится над пейзажем, напоминающим скорее голландский, чем ближневосточный. На картине Брейгеля башня словно вырастает из скалы (предельное слияние архитектуры с природой), а на переднем плане строители, оторвавшись от вырезания огромных каменных блоков, преклоняют колени перед царем.

Как и положено воображаемому городу, Вавилон приобретал черты современных оплотов угнетателей и поработителей. Так повелось с тех самых пор, как Иоанн Богослов написал «Откровение», в котором давно исчезнувший с лица земли Вавилон, поработитель иудеев, олицетворял имперский Рим, угнетавший христиан. В 1520 году традицию продолжил Мартин Лютер, изрекший: «Папство, воистину, станет не чем иным, как Вавилонским царством и доподлинным антихристом» – и с тех пор протестанты не устают сравнивать католическую церковь с Вавилоном. Точно так же и у Брейгеля – подданного испанской короны, под властью которой в то время находились Нидерланды, – Вавилон похож на Рим: круглая башня с арками напоминает развалины Колизея, которые художник посетил за 12 лет до написания картины. Дело в том, что Рим был цитаделью католической веры, исповедуемой испанскими правителями Нидерландов, Габсбургами, а Нидерланды переживали подъем протестантизма, и насаждение испанцами единой католической веры воспринималось в штыки. Подобно строителям Вавилонской башни католики вели службу на едином языке – латыни, тогда как протестанты были полиглотами. Для нидерландских протестантов насильственное внедрение единообразия и религиозная нетерпимость испанцев были непосильным бременем. Однако башня не достроена – и, по сути, не может быть достроена, поскольку, пока достраивается вершина, основание уже рушится, и ни один из бесчисленных ярусов не доведен до конца. Для Брейгеля испанцы – возгордившиеся вавилоняне, которых постигнет та же незавидная участь.

Не прошло и трех лет с тех пор, как Брейгель создал свою осыпающуюся недостроенную башню, и по Нидерландам прокатилась разрушительная волна иконоборчества, вошедшая в историю как Beeldenstorm – «штурм статуй». В восстании приняло участие немало кальвинистов, возмущенных тем, что испанцы объявили их веру еретической. Вот как описывает события изгнанный из страны католик-англичанин Николас Сандер, ставший свидетелем осквернения церкви Богородицы в Антверпене:

«Последователи нового учения свергали с пьедесталов скульптуры и портили художественные изображения не только Богородицы, но и остальных святых. Рвали занавеси, громили каменную и медную резьбу и украшения, крушили алтари, трепали покровы и платы, гнули ковку, уносили или портили потиры и облачения, сдирали мемориальные таблички с надгробий, не щадя ни стекла, ни сидений вокруг колонн ‹…›. А святая святых, алтарь… они входили туда и (страшно сказать!) изливали свою смердящую мочу»{23}.

Выражавшийся подобным образом протест охватил все Нидерланды. Как сдержанно описывает историк Питер Арнейд, «некая Изабелла Бланштест в Лимбурге помочилась в потир; иконоборцы в Хертогенбосе точно так же обошлись с церковными ларями, еще один бунтовщик в Хюлсте близ Антверпена бросил сорванное со стены распятие в свой свинарник, а граф Кулемборгский скормил просфору ручному попугаю»{24}. Помимо вандализма в ход шли и оскорбительные карнавальные оргии: один из бунтовщиков в упоении макнул статую святого головой в купель, восклицая «Крещу тебя!», а в Антверпене толпа с воплями «Последний твой выход, крошка Мария!» забросала камнями знаменитую статую Богородицы, которую таскали по улицам.

Убирая из церквей и общественных мест испанские и католические статуи, иконоборцы надеялись тем самым освободить свою архитектуру – и страну – от тирании. Однако империя нанесла им ответный удар, создав местное учреждение инквизиции, которое подвергло пыткам и казнило около тысячи человек. Бунтовщик по имени Бертран ле Блас, который во время мессы вырвал у священника просфору и растоптал ее, был замучен до смерти на главной площади Эно. Сначала его жгли раскаленными щипцами, потом вырвали язык, а затем привязали к столбу и медленно поджарили на костре. Однако протестанты не сдавались, и в ходе последующей Восьмидесятилетней войны Нидерланды раскололись на две области: северная, протестантская Голландская республика отвоевала независимость, и сегодня именно ее мы называем Нидерландами, тогда как преимущественно католический юг, оставшийся испанским, образовал нынешнюю Бельгию. Вопреки библейскому сюжету «штурм статуй» был не божьей карой, а делом рук людей, боровшихся с тиранией в ее архитектурном проявлении. Двести лет спустя французы пойдут еще дальше и сокрушат само здание монархии.

* * *

«Дым, как в аду, суета, как у Вавилонской башни, шум, как при светопреставлении!»{25} Так Томас Карлейль описывал в своей нашумевшей «Истории французской революции» падение Бастилии. И здесь снова возникает Вавилон – но уже не как символ тирании, а как синоним упомянутого в Библии «смешения». Карлейль, агиограф Фридриха Великого, не был сторонником демократии – как сути вавилонского смешения языков – и не особенно жаловал революционеров, воспринимая их в худшем случае как обезумевшую толпу, а в лучшем – как предмет насмешек. Сумасшедший «парикмахер с двумя зажженными факелами» поджег бы «селитру в арсенале», если бы не женщина, с визгом выскочившая оттуда, и не один патриот, несколько знакомый с натурфилософией, который быстро вышиб из него дух (прикладом ружья){26}, – так залихватски Карлейль описывает сцены взятия Бастилии. Однако стремление выставить революционеров отребьем и чернью больше говорит о его собственных страхах и предубеждениях, чем о французской революции. Он сам – настоящий вавилонянин, полагающий, что творец, зодчий должен быть лишь один – Бог или монарх – и смешавшийся народ не должен ему докучать.

Так или иначе, Бастилию сокрушило не вавилонское смешение, а народный протест против архитектуры угнетателей. Если какое-то из зданий и заслуживало того, чтобы называться современной Вавилонской башней (модель вторая, тиранический режим), так это она – суровая крепость с восемью башнями, «лабиринт мрачных помещений, первое из которых было построено 420, а последнее – 20 лет назад»{27}. В глазах французов она, бесспорно, выступала символом деспотизма, а потом, после взятия, символом свободы. Образ Бастилии, как и Вавилонской башни, был неоднозначным, и революция сумела выдвинуть на первый план его светлые черты. Однако во многом они оказались выдумкой.

Несмотря на слухи о камерах, забитых невинными, прикованными к гниющим скелетам, при штурме в Бастилии обнаружилось лишь семь заключенных: четверо фальшивомонетчиков, один сумасшедший и двое аристократов, сидящих за сексуальные домогательства. Никто из них не подходил на роль узника режима. Штурм был в значительной мере вдохновлен сочинениями заключенных прошлого – в частности, Вольтера, Дидро и нескольких авторов сенсационных скорбных мемуаров, – а после оправдан изобретением таких колоритных персонажей, как Железная Маска (прототипом для которого послужил настоящий заключенный) и вымышленный граф де Лорж. Этот граф был своего рода массовой галлюцинацией, вызванной отчаянным желанием народа подвести базу под свои революционные убеждения. Очевидцы клялись, что своими глазами видели, как он, с длинной белой бородой, сгорбленный после 40 лет заключения, спотыкаясь и подслеповато, словно крот, щурясь на солнце, вышел из дымящихся развалин. К 1790 году этот вымышленный узник стал такой знаменитостью, что от его имени успели написать несколько повестей о несправедливом заточении, а его восковая фигура выставлялась в знаменитом собрании Филиппа Кюртюса.

Самой башне была уготована долгая посмертная жизнь в качестве двойного символа – тирании и свободы. И хотя практичный землевладелец Пьер-Франсуа Паллуа почти сразу же сровнял ее с землей, камни Бастилии разошлись на сувениры в память об избавлении от тирании. Осколки камней носили в кольцах и серьгах, из переплавленных ржавых цепей чеканили медали, а Паллуа, из нувориша превратившийся в преданного сына революции, финансировал из своего внушительного состояния огромные модели Бастилии, высеченные из ее каменных блоков. Эти камни, которые он называл «реликвиями свободы», были разосланы под охраной «апостолов свободы» по всем 43 департаментам Франции, где их встретили (в большинстве случаев) с большими почестями. «Франция – это новый мир, – провозгласил Паллуа в своей речи в 1792 году, – и чтобы его сберечь, необходимо рассеять как можно шире осколки нашего былого рабства»{28}. Верный своему слову, он продолжил начатое: разоряясь на этом грандиозном предприятии, разослал каменные плиты разрушенной Бастилии с выбитой на них Декларацией прав человека по всем 544 округам Франции. Однако и на этом путешествие Бастилии не закончилось. Словно подхваченные ветром вирусы заразной болезни, невидимые фрагменты разрушенной башни распространились еще шире, далеко за пределы страны и XVIII столетия, на якобы не подверженный изменениям Восток – на пустоши Междуречья, где когда-то возвышалась Вавилонская башня.

«Там, где так тесно сплетаются прошлое и настоящее, незаметно перестаешь различать привычные отрезки времени». Так с клише о неизменности восточного уклада начала в 1911 году свои путевые заметки о Месопотамии «От Мурата до Мурата» Гертруда Белл – исследовательница, археолог, политическая советница и шпионка.

«Однако возникало и новое. Впервые за все пережитые этими заброшенными землями бурные столетия прозвучало могущественное слово, и уловившие его прислушивались в изумлении, переспрашивая друг друга, что оно значит. Свобода – что такое свобода? ‹…› Срываясь, пусть и нехотя, с губ бедуина, оно предзнаменовало перемены. Тревожный ветер перемен веял над Османской империей»{29}.

Отголоски падения Бастилии докатились до другого берега Босфора, где под натиском реформаторов и зарождающегося национального самосознания своих подданных трещала и шаталась Османская империя. После переворота 1908 года жезл власти перехватили младотурки, и вскоре идея свободы проникла и в пустыни, находившиеся под властью Константинополя – довольно, впрочем, призрачной. Именно поэтому Гертруде Белл – первой выпускнице Оксфорда, получивший диплом историка с отличием, одной из самых опытных европейских альпинисток и специалистке по Ближнему Востоку – британская военная разведка поручила во время путешествий по Месопотамии наблюдать за разрозненными бедуинскими племенами. Возможное восстание арабов сыграло бы на руку заинтересованным в этих землях британцам. Для большинства британских чиновников Месопотамия была ценна только близостью к Индии, однако немногочисленная, но влиятельная группа, сложившаяся вокруг военно-морского министерства – Адмиралтейства (Первым лордом которого стал в 1911 году вошедший в эту группу Уинстон Черчилль), – присмотрела в пустыне другой лакомый кусок – нефть. Единственная загвоздка заключалась в том, что они были не единственными, кто на нее зарился.

С конца XIX века гегемония Британской империи оказалась под угрозой: устойчивый экономический подъем вынуждал промышленников, банкиров и власти германского рейха искать новые рынки сырья и сбыта. Среди колониальных владений выбирать было почти что не из чего, поскольку большинство стран там давно прибрали к рукам британцы, поэтому немцы заключили союз с примостившейся у порога Европы Османской империей, которая увязала в долгах. Подписав в 1889 году исторический договор, немцы получили концессию на строительство железной дороги через Анталию. Десять лет спустя – по расширенной концессии – они уже тянули ветку от самого Берлина до Багдада, в ходе этого грандиозного дорогостоящего предприятия связывая друг с другом недоступные прежде земли Османской империи и обеспечивая себе прямой выход к Персидскому заливу. Эта перспектива пугала британцев, которые и без того нервничали из-за стремительного развития немецкого военно-морского флота. В качестве ответных мер в 1901 году они захватили власть над Кувейтом, отрезав немцам доступ к побережью и создав шаткую патовую ситуацию. Она продлилась недолго: в 1903 году эксцентричный англо-австралийский миллионер Уильям Нокс Д’Арси нашел нефть в соседней Персии (современный Иран), и все изменилось.

По инициативе Первого морского лорда Адмиралтейства Джеки Фишера Д’Арси не один год занимался поисками нефти на Ближнем Востоке, потратив на это миллионы. Фишер был убежден, что будущее Королевского военно-морского флота (а значит, и всей империи) зависит от перехода на нефть. Более легкое, обеспечивающее повышенную скорость, но при этом требующее меньших физических затрат по сравнению с углем топливо дало бы британскому флоту стратегическое преимущество перед германским. Однако разведка и добыча требовали огромных вложений, которые не могло обеспечить даже баснословное богатство Д’Арси. Затем начали иссякать финансы у учрежденной для управления месторождениями Англо-Персидской нефтяной компании (ныне известной как British Petroleum). К 1912 году компания оказалась на мели и начала искать надежного спонсора. В 1914 году после долгих внутренних разногласий с подачи Уинстона Черчилля, который продолжал дело Фишера по переводу военно-морского флота на нефтяное топливо, контрольный пакет акций был втайне выкуплен правительством Ее Величества. Это случилось как раз вовремя, поскольку 11 дней спустя после одобрения парламентом черчиллевского законопроекта в Сараево был застрелен эрцгерцог Фердинанд.

Обнаружение нефти в регионе заставило британцев с еще большим подозрением относиться к строительству Берлинско-Багдадской железной дороги, которая теперь слишком близко подбиралась к персидским месторождениям. Кроме того, имелись основания предполагать, что нефть (возможно, целое море) залегает и под Месопотамией. В 1912 году немцы предусмотрительно получили права на разведку полезных ископаемых в 40-километровом коридоре вдоль будущего железнодорожного полотна, в то время как соперничающие между собой банкиры, правительства и инвесторы пытались выхлопотать у своенравной и ветреной Высокой Порты (османского правительства) права на разведку в остальных месопотамских землях.

Разведку в Месопотамии в этот период вели и другие – и не только нефтяную. Германия с Британией конкурировали и за будущее региона, воплощенное в ископаемых богатствах, и за его прошлое. Оба эти направления неразрывно сплелись в судьбах таких знаменитых личностей, как Томас Эдвард Лоуренс (Аравийский) и Гертруда Белл, совмещавших занятия археологией со шпионажем (Лоуренса прислали под прикрытием археологических раскопок наблюдать за строительством Берлинско-Багдадской дороги). Предприимчивые европейцы вели раскопки в этом регионе не первое столетие, однако после распада Османской империи они принялись действовать смелее и вывозить больше. Вдохновленные древними историками вроде Геродота, движимые желанием доказать историческую достоверность библейских сюжетов и политической целесообразностью разведать характер местности и населения, первые исследователи – как правило, дипломаты – выкапывали странные на вид артефакты. Как выразился Магнус Бернардсон, эти археологи-любители «развеивали исторические мифы, поскольку набор источников больше не ограничивался Библией и трудами летописцев классической эпохи. Источники обрели материальность, и история стала достоянием»{30} – прежде всего европейцев и американцев. Однако из-за глубоко въевшихся в сознание предубеждений о «восточных» цивилизациях среди ученых возобладало мнение, что найденные артефакты и в подметки не годятся сокровищам Древней Греции, после чего началась информационная борьба за финансовую и правительственную поддержку археологических раскопок на Ближнем Востоке.

Одним из адептов новой научной дисциплины стал англичанин Остин Генри Лэйард, занимавшийся раскопками в Месопотамии с 1845 года. После неудачной попытки получить грант от Британского музея (один из попечителей назвал его находки «кучей мусора», самое место которой «на дне морском») Лэйард создал акционерное общество, рекламируя его среди британских и американских религиозных фанатиков с помощью книги о своих находках – «Ниневия и ее останки» (Nineveh and its Remains). Один из приятелей посоветовал Лэйарду: «Состряпай варево пожирнее… сыпь любые байки и предания без разбора, лишь бы читатель поверил, что ты и в самом деле нашел подтверждение библейским сюжетам, тогда дело в шляпе»{31}. The Times назвала книгу «самым выдающимся трудом нынешней эпохи», ею зачитывались по обе стороны Атлантики, и Британский музей наконец открыл галерею, посвященную Ближнему Востоку, где до сих пор представлены найденные Лэйардом барельефы под охраной двух огромных крылатых львов.

Теперь к раскопкам присоединились и немцы, однако они, как выяснила Гертруда Белл, придерживались иного подхода. Им не было нужды ссылаться на Библию в поисках общественной поддержки, поскольку правительство (состоявшее в куда более теплых отношениях с турками, чем британцы) и без того не отказывало в финансировании экспедиций. Соответственно, и методы немцев отличались от британских.

Мардук (справа) преследует Анзуда. Из книги Лэйарда «Памятники Ниневии» (1853)

Белл доводилось встречаться в своих путешествиях по пустыне с археологами из разных стран, и строгий научный подход немцев поразил ее, о чем она из дружеских побуждений сообщила Лоуренсу, назвав его собственные методы «доисторическими». Многие из немецких археологов – в частности, Роберт Колдевей, раскопавший Вавилон, – учились профессии еще на родине, в отличие от британцев, которые в большинстве своем были выпускниками классических факультетов Оксфорда и Кембриджа. Профессионально подготовленные немцы старались сохранить остатки раскапываемых зданий, а не рушить все, что нельзя было вывезти. Поэтому раскоп Колдевея представлял собой огромную яму, открывающую основание Вавилонской башни. В слоях этой ямы, по теории археолога, таилась многовековая история разрушений и восстановлений. Колдевей, по отзывам современников, был человеком трудным и нелюдимым. Даже друзья утверждали, что с ним невозможно общаться: один из самых близких его товарищей называл Колдевея «чудаком до мозга костей». Тем поразительнее читать, что Белл он показался весьма приятным в общении. Однако Белл и сама была личностью незаурядной.

Аристократка-аутсайдер, замуж она так и не вышла, однако имела два бурных (пусть и эпистолярных) романа с женатыми мужчинами. На вкус большинства европейцев, ее как женщину портили излишний ум и прямолинейность. Член парламента баронет Марк Сайкс, оказавший впоследствии огромное влияние на ближневосточную геополитику, повстречавшись с Белл в пустыне, крупно с ней повздорил. Сайкс счел ее «глупой трещоткой, заносчивой балаболкой, плоскогрудой мужеподобной пустозвонкой»{32}. Кроме того, он назвал ее лгуньей и, страшно сказать, стервой, однако сумел распознать в ней конкурентку-арабистку, свободную к тому же от расистских предрассудков (сам Сайкс в другом своем не менее очаровательном опусе называл бедуинов животными).

Запись в дневнике Белл за март 1914 года рассказывает о куда более цивилизованной встрече в пустыне – разговоре с Колдевеем, проникнутом взаимной симпатией и полном роковых предзнаменований:

«Сфотографировала Колдевея, снова дошла с ним до Виа-Сакра и дальше вдоль Тигра к Вавилону. Там умер Александр… “Ему было тридцать два, – сказал Колдевей. – Я в тридцать два только-только закончил учиться, а он завоевал мир”. Потом он погиб, к сожалению, и империя распалась… “В Вавилоне он уже был безумцем – постоянно пил, потом эта страшная история с убийством друга. Пил не просыхая”. Я сказала: “Только безумец и будет стремиться завоевать мир”»{33}.

Больше они не встречались. Летом разразилась война, и хотя Колдевей остался в Месопотамии (которая как часть Османской империи в 1917 году после взятия Багдада британцами стала союзницей Германии), ему пришлось скрепя сердце отбыть на родину. Однако Белл не забыла своего странного знакомого и в 1918 году писала:

«На обратном пути домой вчера остановилась в Вавилоне… Tempi passati [прошлое] здесь ощущается очень остро, хотя я размышляла не о Навуходоносоре и не об Александре, а об оказанном мне теплом приеме и удовольствии от общения с дорогим Колдевеем. Не могу думать о нем как о враге, сердце сжалось при виде пустой и пыльной комнатушки, где… мы с немцами так оживленно беседовали над планами Вавилона… Как страшен созданный нами мир, где рушится дружба…»{34}

Начало военных действий затормозило археологические изыскания, однако найденные трофеи не были забыты: увидев упакованные артефакты, оставленные бежавшими немцами, Белл отбросила сентиментальность и посоветовала переслать их в Британский музей. Про нефть не забыли тоже: чем еще объяснить присутствие почти полуторамиллионной британской армии на таком удаленном театре военных действий? А после заключения мира один миллион военных остался защищать границы и нефтяные месторождения Британской Месопотамии, то есть нынешнего Ирака.

Зодчими нового государства стали Гертруда Белл и ее прежний враг Марк Сайкс. Под конец войны Сайкс вместе со своим французским оппонентом Франсуа Жорж-Пико втайне поделили Ближний Восток между своими странами. По условиям соглашения Сайкса – Пико, после войны Франции отходила Сирия, а Британии – Ирак и Палестина. Этот раздел шел вразрез с обещаниями самоопределения, с помощью которых арабов побуждали восстать против османских властей, и именно из-за него разразилась немалая часть трагических событий на Ближнем Востоке. Белл и Лоуренс, во время войны активно выступавшие связными между арабами и британским правительством, прекрасно сознавали лживость своей миссии, однако не отказывались от нее. Тем самым они проявили себя подлинными британцами: при всей любви к пустыне и ее народу и неприязни к условностям и ограничениям, принятым на родине, их преданность империи оставалась незыблемой, и они собственноручно насаждали те самые ненавистные условности и ограничения в других странах.

Джон Мартин. Разрушение Вавилона (1831)

Нельзя сказать, чтобы Гертруду Белл не смущала эта роль. Несмотря на периодические попытки потешить имперское эго («Воистину мы удивительный народ. Мы спасаем от уничтожения остатки угнетенных наций»), сомнения ее одолевали: «Вправе ли мы, не сумевшие толком наладить собственную жизнь, учить других?»{35} Тем не менее она осталась в Ираке после заключения мира, помогая возвести на престол короля Фейсала, после чего сокрушалась: «Никогда больше не стану никого короновать, это слишком утомительное занятие»{36}. Кроме того, именно она разработала государственную стратегию приобретения древностей и основала знаменитый Багдадский музей. Однако по мере становления иракской независимости влияние Гертруды Белл ослабевало, и в 1926 году она скончалась от передозировки снотворного. Возможно, это было самоубийство: будущего в Ираке Белл не видела, однако и домой вернуться уже не могла.

Сейчас останки Вавилонской башни выглядят примерно такими же, какими их оставил в 1917 году Колдевей: неглубокая яма в демилитаризованной зоне. Ее, в отличие от других памятников региона, так и не восстановил Саддам Хусейн, пообещавший после прихода к власти воссоздать Вавилон (гордыня по-прежнему неистребима). Он занялся Воротами Иштар, дворцом Навуходоносора и зиккуратом в Уре, возродив древнюю традицию клеймения кирпичей. На его клейме значилось: «При победоносном Саддаме Хусейне, президенте Республики, да хранит его Аллах, страже великого Ирака, возрождающем страну, и строителе великой цивилизации, в 1987 году был восстановлен великий город Вавилон». В других клеймах Саддам назывался «сыном Навуходоносора». И это не просто мания величия, хотя и без нее не обошлось. После британцев Саддаму досталась не страна, а настоящая пороховая бочка, раздираемая религиозно-этническими распрями, поэтому, чтобы создать национальный миф, объединяющий все эти враждующие группировки, ему пришлось обратиться к доисторическим временам, когда на эти земли еще не ступала нога суннита, курда, шиита и бедуина.

Судя по тому, как грабили после войны воздвигнутые Саддамом по всей стране государственные музеи, его усилия не встретили особого одобрения и большого успеха не имели, однако кое-кого его попытки восстановить Вавилон все же заинтересовали. У американских евангелистов вроде Чарльза Дайера, который в своей книге «Воскрешение Вавилона» описывал восстановительные проекты Саддама как предвестие конца света, выработалось нездоровое преклонение перед иракским правителем. В том же ключе была написана и чрезвычайно популярная серия романов «Оставленные» (Left Behind) – о приключениях группы «возрожденных» христиан во время апокалиптического конфликта на Ближнем Востоке, – отвечающая на один из самых злободневных вопросов нашего времени: «Пока внимание всего мира приковано к хаосу, охватившему Новый Вавилон, и возможным причинам его падения, что творится с Иерусалимом?» Эта профанация разошлась тиражом 65 млн экземпляров, обеспечив войне в Ираке поддержку влиятельных фундаменталистских кругов США.

Как и нефтяная промышленность, религиозные фанатики не могли ждать до скончания времен, и самопровозглашенные мессии Тони Блэр и Джордж Буш с готовностью пошли у них на поводу. Накануне вторжения Буш сообщил Жаку Шираку: «Это противостояние уготовано Господом, который с помощью конфликта хочет стереть с лица земли врагов своего народа перед началом Новой эры»{37}. В 2003 году Багдад был повергнут в шок и трепет рукотворным апокалипсисом, в котором воплотились наяву образы конца света на Ближнем Востоке, словно сошедшие с картин и гравюр художника середины XIX века Джона Мартина. А еще эта война вернула Британии и Америке второе по величине в мире нефтяное месторождение.

Американские военные взбираются на восстановленный при Саддаме Хусейне зиккурат в Уре

К разочарованию некоторых, вторжение в Ирак все же не привело к концу света, но нанесло непоправимый ущерб останкам Вавилона. Багдадский музей, основанный Гертрудой Белл в 1922 году для размещения еще не вывезенных из страны вавилонских находок, был разграблен почти сразу же после вторжения, а потом коалиционные войска превратили Вавилон в военную базу, прорыв там траншеи и повредив оставшиеся стены. Американские пехотинцы разрисовали граффити зиккурат в Уре, где был построен огромный аэродром – с «Пиццей Хат» и двумя «Бургер Кингами». Впрочем, в мирное время Вавилон тоже не щадили: в марте 2012 года, после возобновления прибыльной для страны добычи нефти, Министерство нефтяной промышленности Ирака, невзирая на протесты ЮНЕСКО и иракских археологов, проложило там нефтепровод.

Посреди послевоенной разрухи, в окружении иностранных войск и нефтедобывающих предприятий, фундамент Вавилонской башни теперь тихо гниет в залитой водой яме. Башня словно дразнит своим отсутствием создателей многочисленных империй – вавилонян, Александра, персов, османцев, британцев, баасистов и американцев, – которые пытались, но так и не смогли объединить эти земли под одной властью. С этой точки зрения история Вавилонской башни выглядит не карой Господней, а освобождением, выходом из-под гнета, как на картине Брейгеля, где она олицетворяет ненавистную и обреченную Испанскую империю. Именно так воспринимали нападение еще на одну башню – точнее, две башни – другие сокрушители архитектуры.

Центр международной торговли был выбран горсткой религиозных фанатиков в качестве мишени как символ экономического и культурного владычества Америки. Поставить на колени единственную оставшуюся в мире сверхдержаву – даже ценой огромной трагедии и многих и многих жертв – маленькая группировка не надеялась. Поэтому прибегла к войне символов, намереваясь этим тактическим ходом вызвать яростный отклик, и тот не замедлил себя ждать, вылившись во вторжения в Ирак и Афганистан. Таким образом, смертниками выступили не только непосредственные участники теракта, но и вся организация в целом, поскольку выдержать ответный удар и уцелеть она заведомо не могла. Целью теракта было противопоставить Запад и мусульманский мир, вызвать «столкновение цивилизаций», которого так жаждали христианские и исламские фундаменталисты. В этом отношении акция удалась, о чем свидетельствуют руины Вавилона.

Мухаммед Атта, главарь гамбургской группировки, лично управлявший первым самолетом, врезавшимся в башни-близнецы, хорошо разбирался в символических значениях архитектурных сооружений. Он изучал архитектуру в Каире и Гамбурге, писал диплом об одном из последствий соглашения Сайкса – Пико – вестернизации древнего сирийского города Алеппо. Атта ненавидел небоскребы, вырастающие в ближневосточных городах, болезненно переживал уничтожение французскими градостроителями средневековой путаницы улиц Алеппо. В этих зданиях и городских планах ему виделась чужеземная, идеологически чуждая воля, которую он рад был бы сокрушить, поэтому и выступал, в частности, за снос башен в новом Алеппо, с которых открывался вид на частные дворики – традиционное прибежище женской половины населения. Однако строить на месте символов угнетения утопическую башню свободы горе-архитектор не собирался – он просто хотел сменить одни архитектурные оковы на другие, ратуя за «восстановление традиционного уклада во всех сферах», чтобы противостоять «всяческому вольнодумству»{38}.

2. Золотой дом, Рим

(64–68 годы нашей эры)

Архитектура и нравственность

Что-то жуткое рвется в наш мир, и это здание, видимо, является порталом.

«Охотники за привидениями» (1984), режиссер Айван Райтман

Восьмиугольный зал Золотого дома

История его обнаружения полна мифологических аллюзий: где-то около 1480 года, как гласит предание, один мальчик провалился сквозь расселину на римском холме в мрачное подземное царство Плутона. Там он обнаружил целый лабиринт из пещер, куда никто не наведывался со времен Римской империи, а когда глаза привыкли к свету, мальчик разглядел на стенах загадочные рисунки с искаженными пропорциями. Современники приняли подземные чертоги за древний грот – на самом же деле это были останки знаменитого дворца императора Нерона, построенного в I веке нашей эры.

Domus Aurea – Золотой дом, прозванный так из-за обилия драгоценных материалов, пошедших на отделку, был погребен под общественными банями новой императорской династии, которая заклеймила покойного Нерона позором, и постепенно забыт. Настенные росписи, в которых вместо колонн прорастали непонятные вьюны, а человеческим фигурам придавались черты животных или мифических существ, стали сенсацией для Италии эпохи Возрождения. Это были первые обнаруженные за 1000 лет образцы древней живописи, и они противоречили всем представлениям о классическом искусстве, от которого ожидали рациональности и достоверности, а не сюрреализма и нелепиц. Подражания этому жанру – названному гротеском в честь гротов, в которых он был обнаружен, – столетиями вызывали неоднозначную реакцию. Вплоть до XIX века в нем работали многие художники, начиная с Рафаэля, и он заметно раздвинул границы архитектуры, однако и противников у него нашлось немало.

Римский теоретик архитектуры Витрувий ополчился на гротеск за целое столетие до появления росписей Золотого дома.

«Наши современные художники расписывают стены преимущественно уродствами, а не понятными изображениями подлинных вещей: на месте колонн рисуют стебли с кудрявыми листьями и завитками, на месте фронтонов – арабески, то же самое и с подсвечниками и оконными рамами, на которых от основания поднимаются стебли со множеством нежных цветков с завитками и без всякого толка сидящими в них фигурками и еще стебельки с раздвоенными фигурками, у которых одна голова человеческая, а другая звериная. Ничего подобного никогда не было, нет и не будет. Как же, в самом деле, может тростник поддерживать крышу?..»{39}

Гротеск вызывал неприятие и в XIX веке, когда великий моралист от архитектуры (и большой пустомеля) Джон Рескин назвал гротесковые изображения «чудовищными уродцами». Подобная бурная реакция на росписи Золотого дома и им подобные произведения не просто дело вкуса, здесь затрагивается куда более провокационный вопрос – о моральном аспекте архитектуры. Углубиться в него имеет смысл, поскольку в архитектуре он выражен куда ярче, чем в других видах искусства: в отличие от живописи и других безделушек, услаждающих взор богачей, архитектура утилитарна. В зданиях живут, их постройка обеспечивает массу рабочих мест, она стоит больших денег – нередко народных.

Столетиями люди обвиняли архитекторов и их заказчиков во всех возможных грехах. Это и низменные цели строительства – расточительство в случае Нерона с его Золотым домом, жадность застройщиков, жестокость создателей тюрем сверхстрогого режима (и, кстати, Витрувия, который, как уже упоминалось, был военным инженером). Это и работа на сомнительные власти: первым на ум приходит Альберт Шпеер, трудившийся на Гитлера, однако в зависимости от политических убеждений список можно пополнить и Лаченсом, спроектировавшим Нью-Дели, и архитекторами сталинской эпохи, и Ремом Колхасом с его зданием Центрального телевидения Китая, и архитектурным бюро SOM, построившим башню Бурдж-Халифа в Дубае. Еще чаще архитекторов обвиняют в непрофессионализме, заявляя, что их проекты «нарушают законы архитектуры» (знать бы еще, в чем они состоят). При этом мерилом оценки всегда служил, казалось бы, не имеющий никакого отношения к морали знаменитый витрувианский триумвират архитектурных достоинств – utilitas, venustas и firmitas (польза, красота, прочность). К нему прибегали даже при оценке архитектурных изображений, как в случае с тем же гротеском: «Как же, в самом деле, может тростник поддерживать крышу?»

Обвиняя гротеск в противоестественности, Витрувий формулирует первое правило древнего искусства: оно должно повторять природу. И хотя архитектура представляется наименее подражательным из всех видов пластического искусства, это не помешало требовать и от нее следования законам, почерпнутым в природе или продиктованным ею. Нарушение этих законов воспринималось не просто как неудачный образец архитектурного творчества, но как попрание законов морали. При всей сомнительности этой логики с третьим критерием Витрувия – прочностью нельзя не согласиться: плохо то здание, которое рушится, погребая под собой обитателей. Тогда как критерий пользы, понимаемой как соответствие задаче, приводили в качестве аргумента против излишнего украшательства в ходе двухсотлетней полемики, породившей, в конце концов, белые модернистские коробки. И наконец, существует непреходящее убеждение, что здания могут нести зло сами по себе. На нем основан сюжет бесчисленных фильмов ужасов (лично мой фаворит – небоскреб в «Охотниках за привидениями», спроектированный умалишенным оккультистом как портал для проникновения в наш мир темных сил), однако у этого убеждения есть вполне искренние приверженцы. Они утверждают, будто здания способны влиять на своих обитателей: вспомним, например, разговоры о неблагополучном социальном жилье и его пагубном воздействии на поведение жителей.

Как видим, моральный аспект архитектуры – проблема достаточно серьезная и обширная, поэтому я рассмотрю в этой главе только одну, зато обвиняемую сразу в нескольких моральных прегрешениях (расточительность, нарушение законов искусства, принадлежность тирану) постройку – Золотой дом Нерона.

Нерон – один из самых одиозных римских императоров. В Средние века, памятуя о гонениях на первых христиан, его называли антихристом. Чудовищем его считали и многие римляне (многие, но, конечно, не все, учитывая посмертный культ в его честь). Его губительное правление уничтожило первую императорскую династию и оставило страну в состоянии гражданской войны, поэтому критика в его адрес неудивительна, особенно со стороны приверженцев республики. Согласно древним биографам, Нерон не знал удержу в бесчинствах: забил до смерти беременную жену; спал с собственной матерью, которую затем тоже убил; изнасиловал весталку; кастрировал юношу, которого впоследствии взял в «жены». Светоний завершает рассказ о нероновских зверствах следующим пассажем:

«А собственное тело он столько раз отдавал на разврат, что едва ли хоть один его член остался неоскверненным. В довершение он придумал новую потеху: в звериной шкуре он выскакивал из клетки, набрасывался на привязанных к столбам голых мужчин и женщин и, насытив дикую похоть, отдавался вольноотпущеннику Дорифору (за этого Дорифора он вышел замуж)… крича и вопя, как насилуемая девушка»{40}.

Как отмечает историк Эдвард Чамплин, этот фарс напоминает damnation ad bestias – растерзание дикими зверями (император в звериной шкуре «наказывает» фелляцией осужденных). Нерон на каждом шагу осквернял свой императорский титул – то лицедействовал на сцене, то отдавался вольноотпущеннику (именно это попрание императорского достоинства и возмущало Светония больше всего).

Еще одно частое обвинение в адрес Нерона – якобы устроенный им Великий пожар Рима летом 64 года нашей эры, длившийся девять дней. Светоний утверждает, что во время пожара император играл на лире – но, как бы то ни было, даже древние источники относились к этой истории скептически. Большая часть города – включая часть нероновского дворца – превратилась в дымящиеся развалины, однако, согласно Тациту, кое-кто не преминул воспользоваться разрухой: «Использовав постигшее родину несчастье, Нерон построил себе дворец, вызывавший всеобщее изумление не столько обилием пошедших на его отделку драгоценных камней и золота – в этом не было ничего необычного, так как роскошь ввела их в широкое употребление, – сколько лугами, прудами, разбросанными, словно в сельском уединении»{41}. Этим и был Золотой дом. Испугавшись подозрений в намеренном устройстве пожара для расчистки места под новый дворец, Нерон поспешил обвинить в поджоге христиан, устроив гонения, в ходе которых мученически погибли апостолы Петр и Павел.

«Их умерщвление сопровождалось издевательствами, – сообщает Тацит, не особенно сочувствовавший христианам, однако считавший жестокость Нерона чрезмерной, – ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения»{42}. Человеческие факелы освещали сады императора, громоздя гротеск на гротеск: он устроил в городе загородную идиллию, а человеческое тело превратил в неодушевленный предмет. Подобное противоречие природе чаще всего и вменяли Нерону в вину, и оно же вызывало восхищение у декадентов XIX века вроде Флобера, который именно за такие извращенные фантазии называл Нерона «величайшим в мире поэтом»{43}. Словно подражая своим фантастическим гибридам, он постоянно пытался выйти за рамки человеческой природы – изображая зверя, превращая юношей в девушек, а тело в факел (канделябры в виде человеческого тела – популярный, надо отметить, сюжет в гротеске).