| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |

Путешествие в Агарту (fb2)

- Путешествие в Агарту (пер. Наталья Юрьевна Морозова) 708K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Абель Поссе

- Путешествие в Агарту (пер. Наталья Юрьевна Морозова) 708K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Абель ПоссеАбель Поссе

Путешествие в Агарту

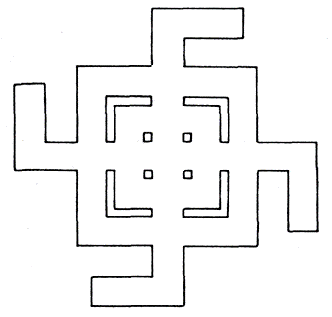

Агарта (Агартха) – от санскр. «недосягаемая»; во многих мистических учениях – таинственный город, средоточие высших сил, центр мира

Предисловие автора

Я был знаком с несколькими нацистами, которые нашли себе прибежище в Аргентине в мои студенческие годы. С тех пор меня не переставал занимать вопрос: что за тайное, необъяснимое убеждение заставило этих людей встать на путь смерти, кровавых жертвоприношений, личного и национального саморазрушения? Какая сокровенная сила выбила их из предсказуемой колеи немецкого бюргерства и его культуры, достойной всяческого уважения?

Наверняка их влекло не менее кровожадное божество, чем бог мексиканских индейцев.

Эта книга родилась в попытках найти ответ на тот давний вопрос. Немецкие писатели до сих пор изо всех сил пытаются узурпировать эту тему, но она тесно связана с сутью тоталитаризма и безумием уходящего века. Таким образом, эта тема значима для всего мира и чрезвычайно актуальна для Латинской Америки.

А. П.

«Похоже, Гитлер в последний момент от отчаяния обратился к магии, пытаясь отвратить неминуемое. Он воззвал к «высшим силам», чтобы те даровали ему победу».

Найджел Пенник[1]

«Как объяснить англичанину, что судьба мира решается на Тибете?»

Луис Пауэлс[2]

«Нацисты на протяжении всей жизни ежечасно преследовали священный фантом, который им удалось превратить в историческую реальность… Если довести эту мысль до логического предела, можно сказать, что они были героями сатанинской морали».

Долтон Трамбо[3]

Глава I

Из Сингапура дорогой посвященных

СИНГАПУР,

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА

Я открываю этот блокнот, чтобы скрасить томительное ожидание. Я знаю, мне предстоит пережить нечто необычайное, и свидетелей этому наверняка не будет – во всяком случае, в финале.

Я весь в испарине из-за тропической влажности, приходится класть салфетку между запястьем и страницей. Отель «Эмпайр» – слишком высокопарное название для этого убогого заведения, из которого никак не выветрится дух британского упадка и где сейчас хозяйничают японцы. С деревянного балкона я бросаю взгляд на запущенный сад, заросший тростником. Дождь остервенело барабанит по огромным зеленым шелковым листьям. Каждые пять-десять минут он стихает, и растения словно переводят дух после пережитых мучений, подсчитывая нанесенный им урон: упавшие плоды, сломанные цветы, погнутые стебли.

На улице под пальмовым навесом не занятые работой носильщики и китайские кули[4] играют в домино. Ставкой служат им трубки с опиумом. Они играют на грезы, на мимолетные наркотические удовольствия – нечто куда более ценное, чем деньги. (Ясно, что проигрыш означает для них самое худшее – остаться лицом к лицу с действительностью.)

Отсюда, с третьего этажа, можно разглядеть часть порта и воды, впадающие в Сингапурский пролив. Высится целый лес мачт: это японские грузовые суда день и ночь сгружают укрепления для обороны острова, на который не перестают претендовать англичане, считая его важнейшим стратегическим пунктом для своего господства на Востоке, ведь отсюда открывается путь в Индию. В ясную погоду можно разглядеть даже почерневшую трубу греческого грузового суденышка, которое работает на нашу разведывательную службу, «С. Д. Аусланд». На него я сяду на рассвете, с английским паспортом и замаскированный под англичанина, чтобы доплыть до Калькутты, а оттуда попытаюсь добраться до центра Высших Сил.

Долгие часы ожидания. Когда я пишу, мне становится легче. Это лучше, чем рассматривать себя в зеркале в ванной. Одиночество отступает. Это и возможность поразмышлять, и хитрая уловка, помогающая противостоять неумолимой разрушительной силе уходящего времени. С внешних обстоятельств я переключаюсь на свое глубинное «я». Я знаю, в одиночестве человек опускается. А этот внутренний собеседник, другой, который возникает, когда я пишу, делает одиночество более сносным.

Я ничем не рискую: при помощи простого химического трюка все эти слова превратятся в ничто. Полное ничто. (Это же ожидает и всю нашу культуру. Даже Данте, Ницше[5] и моего любимого Гёльдерлина.[6])

Я тщательно упаковал свои карты. Они замаскированы под английские лоции, которые чаще всего можно встретить в этих краях, всегда находившихся под имперской властью наших врагов. Сначала в путь пускались первооткрыватели и картографы, потом – оккупационные войска и наконец омерзительные миссионеры с Библией в руках и целый легион торгашей, контрабандистов и администраторов. Совершенный цикл, повторявшийся во всех уголках планеты.

Над этими английскими картами усердно трудились наши специалисты из института Аненэрбе,[7] организации, которая занимается самыми секретными научными разработками для национал-социалистского правительства. Они отметили тропы и предполагаемые тайные центры, тем самым придав метафизическое измерение безделке, созданной британскими землемерами и торговцами.

Труды Аненэрбе – результат многолетних оккультных практик. Они обобщают почти недоступные сведения, восходящие к временам, когда, по предположениям, Александр Македонский[8] совершал военные вылазки из Бактрианы[9] и Александрии,[10] а также к сомнительным интерпретациям передвижений последних ессеев по Центральной Азии после разрушения Массады легионами Флоруса.[11] Помимо этого были приняты во внимание туманные знаки, которые Рудольф фон Зебботендорф[12] оставил членам Общества Туле,[13] безумные речи Дитриха Экарта,[14] вернувшегося из Монголии. Были сделаны и попытки прояснить записи аббата Теодориха фон Хагена, сделанные по возвращении, уже после потери рассудка. Это была и впрямь адская работа.

Копия главной карты, воспроизведенная специальными чернилами на непромокаемой ткани, зашита в подкладку моей походной куртки.

Это та самая карта, которую развернул передо мной рейхсляйтер Мартин Борман, когда вызвал в свое орлиное гнездо, Оберзальцбах, для окончательного утверждения вверенной мне миссии.

Наконец-то после стольких лет учебы, проведенных в стороне от всего, из-за которых я не удостоился даже чести попасть на фронт, выбор пал на меня. Годы университетских штудий, отданные космографии, космологии, восточным религиям и языкам, исследовательская работа в институте Аненэрбе – теперь все это обретало смысл: я оказался посланцем, избранным.

– Это не просто карта, – сказал Борман, – Здесь реальное и видимое пребывает в единении с магическим и невидимым. Найди точку раскрытия, перехода от физического к метафизическому. Возможно, она соединяет вероятное с утопией, истоки с будущим…

Я не забыл ни одного его слова, ни одного его жеста. Глаза его смотрели пристально. Там, на низком столике, она казалась всего лишь обычной картой. Но множество людей в течение многих лет выполняло особые поручения и вело разведку в Британском музее, в закрытых архивах Британской короны, в почти недоступной тайной библиотеке Ватикана. Наша разведывательная служба в Москве подкупала людей и даже потеряла одного агента, пытаясь достать набросок «Плана Утраченного, но Грядущего Города», который Гурджиев,[15] спасаясь от советской оккупации, не без доли эксцентричного юмора оставил в Тифлисе в конверте, адресованном «госпоже Джугашвили», матери Иосифа Сталина (Гурджиев был однокашником Сталина по Александропольской семинарии).

Все окончательно определилось, когда я получил приказ отправиться в Зальцбург и поселиться в небольшой гостиничке, где останавливались студенты и любители Моцарта. Я зарегистрировался там под вымышленным именем, согласованным с Аненэрбе.

За завтраком я прочел в местной газете, что в Вилла-Гаджиа, близ Фельтре, в итальянском Тироле, неподалеку от австрийской границы, у Адольфа Гитлера состоялась «встреча особой важности» с Бенито Муссолини. В тот же день наши войска потерпели поражение в Африке и в России. Колесо истории вращалось не в нашу пользу.

В назначенный час появились два автомобиля, которые под охраной доставили меня в Бергхоф, легендарную резиденцию Фюрера в баварских Альпах.

Нам пришлось проехать через целый ряд контрольно-пропускных пунктов, установленных на поворотах горной дороги. На последнем посту меня обыскали. И вот полковник СС провел меня в дом, распахнутый навстречу голубому пространству и уставленный великолепными цветущими растениями. Он сопроводил меня в зал, выходивший окнами на террасу, откуда открывался восхитительный вид на Альпы и где сам Адольф Гитлер, одетый в свою обычную форму, держал в руках деревянный обруч, через который прыгала его собака Блонди.

Было 20 июля 1943 года.

Слово взял директор Аненэрбе полковник СС Вольфрам Зиверс:

– Низкие враждебные силы сумели воспрепятствовать нашему продвижению в Центральную Азию. Из-за поражения в Африке мы потеряли контроль над Средиземным морем… Мы были всего лишь этапом на этом пути. Другие в грядущем цикле истории продолжат нашу борьбу за победу сил огня над силами льда. А пока что, судя по всему, белая раса проиграла войну под Сталинградом.

Во взгляде Зиверса сквозило отчаяние, но было в нем и смутное понимание некой роковой неизбежности. Он пробормотал, глядя на Мартина Бормана:

– Таково положение дел. Но мы не должны забывать о том, что знали с самого начала: к нашей миссии не применимы банальные категории победы и поражения. Мы будем бороться до последнего дня, до последнего вздоха.

И с горящими глазами заговорил о «потусторонних силах»:

– Нам нужно снова обрести полноту сил, обновить договор! Тайные силы… Раньше нас как будто направляла чья-то рука, облеченная властью…

Потом он изложил задачи моей миссии, может быть самой странной и неправдоподобной, какую когда-либо доверяли кому бы то ни было.

– Лишь высшие духовные силы способны спасти нас и помочь одержать победу. Конечно, многие наши люди, лучшие ученые умы уже близки к тому, чтобы открыть способ высвободить тайные силы материи… Но время идет быстро, и оно работает против нас.

Рейхсляйтер Борман достал два футляра и положил на стол. Он вынул подробные пояснения к карте, подготовленные в Аненэрбе, и сведенные воедино материалы путевых заметок моих предшественников. Именно тогда, вспоминая о покойном Дитрихе Экхарте, Зиверс в первый и последний раз произнес слово «Агарта».

Борман открыл второй футляр и извлек оттуда старинную шкатулку слоновой кости, а из нее достал талисман, который должен был служить паролем в моем предприятии. Это было очень древнее кольцо из бронзы или старого золота, в которое был вделан огромный рубин грубой огранки с изображением свастики. Мы все трое в молчании не сводили глаз с этой исторической реликвии. То было кольцо Чингисхана.[16] С ним он в XII веке предпринял поход и основал племя воинов, которые установили свою власть в самом сердце Евразии, завоевав империю, простиравшуюся от Желтого моря до Днепра.

– Владея этим кольцом, они достигли высшей цели – защитить Азию от иудеохристианского извращения, от рационалистической антицивилизации. Владея этим кольцом, они остановили тех, кто готовился разрушить священное единство Земли, Человека и Космоса.

Борман, глядя на меня в упор, протянул мне кольцо. Я взял его.

Это было то самое кольцо, которое было на руке у Адольфа Гитлера утром 23 июля 1940 года, в момент высшего триумфа, когда он с высоты Эйфелевой башни озирал Париж, простершийся у его ног.

– Когда вы доберетесь до последней «точки реальности», назовем ее так, в игру вступит тот, кто ожидает прибытия этого кольца, этого талисмана, – Великий Тулку[17] Гомчен Ринпоче[18]… Тогда-то и начнется ваше настоящее испытание… Захочет он указать путь и помочь вам, всем нам или нет…

Борман принялся упаковывать материалы, которые должны были передать мне перед отъездом.

Фюрер покинул террасу и теперь развалился в мягком кожаном кресле в соседней комнате. Я увидел, как туда вошел доктор Морелле в сопровождении медсестры. Морелле держал наготове шприц, быстро и очень осторожно сделал фюреру укол в руку.

Адольф Гитлер снова вернулся в свою телесную оболочку и в реальное время. Собака лежала у его ног с таким же скучающим видом.

Борман отвел меня в другую часть зала, где стоял буфет с бутылками и вычурными богемскими бокалами. Из вежливости он предложил мне выпить. Как мне показалось, он ни на секунду не проявлял ни малейшего энтузиазма по отношению ко всему этому, не желая вовлекаться в происходящее. Холодным деловым тоном он объявил мне, какие шаги я должен буду предпринять в ближайшем будущем.

– Вы отправитесь в Сингапур. Поедете через две недели, когда пройдете окончательный курс подготовки в институте Аненэрбе. Сообщение с Сингапуром у нас налажено. Естественно, с этой минуты вы будете находиться под наблюдением гестапо…

В глубине коридора появилась изящная, очень бледная женщина в длинном, облегающем шелковом платье. Она помахала рукой, и рейхсляйтер кивнул ей. Меня поразила необычайная бледность этой женщины, которая улыбнулась перед тем, как исчезнуть.

– Я пью за успех вашей миссии, – сказал Борман. – Только неимоверным усилием воли можно изменить судьбу… Но действовать нужно лишь за секунду до того, как она свершится… Мефистофель забыл о заключенной сделке, и доктор Фауст пытается напомнить ему, что договор еще в силе… Эсэсовцу можно сказать, что при выполнении задания вероятность смертельного исхода выше, чем вероятность успеха. Вы – отряд особого назначения в одном лице…

Я пью джин-тоник. Одиночество и тропики – так недолго и опуститься. Хорошо еще, что я пью то, что больше всего приличествует британцу, за которого выдаю себя.

Говорят, когда смотришь на дождь, в памяти всплывают образы и призраки прошлого.

Я отвлекся, чтобы написать письмо своему маленькому сыну. Это последний пункт, откуда я могу отправить письмо с уверенностью, что оно дойдет. Я уже с трудом представляю себе лицо сына. Он еще слишком мал, чтобы понять смысл моих слов, особенно намеки на те причины, которые вынудили меня покинуть его.

Далекое существо, в чьих жилах течет моя кровь. Он ничего обо мне не знает. Он растет в затерянном на краю земли городе, словно не затронутом ходом истории, в Буэнос-Айресе. (Это название похоже на мирную тишину, пустынные земли, открытые всем ветрам.)

Во всяком случае, мое письмо может стать мостиком для нашего будущего сближения, для встречи. Или завещанием.

Я едва не расчувствовался, пока писал. Во мне все еще живет недочеловек, калека, которого мы тащим на закорках несмотря на то, что нам выпало преобразиться первыми. Временами еще слышатся стоны старой, отброшенной нами жизни и культуры, пропитанной чувством вины, которую мы сменили на меч.

Пройдет время, и Альберт, Альберто, узнает историю своей матери-испанки, подробности ее смерти в Бургосе,[19] когда в город вошли победоносные войска Франко21. Когда он вырастет, ему придется разобраться в том, чего сам я еще не знаю, хотела ли она восстать против франкистов или на самом деле стремилась воспротивиться моим убеждениям, моей вере.

Мне не жаль ее. Смерть кажется мне прибежищем, безопасной гаванью. В этой огненной круговерти нельзя искренне жалеть того, кто уже нашел приют во дворце смерти. (Смерти нежеланной или желанной, как это было у Кармен.)

Время от времени дождь усиливается и рвет тугой шелк огромных листьев. Когда он стихает, снова слышатся визгливые голоса вечно переругивающихся между собой кули, разгоряченных рисовой водкой. Поножовщина здесь обычное дело, так они сбрасывают с себя ношу своей жалкой жизни. Я уверен, что получивший удар ножом должен закрывать глаза, бормоча убийце слова благодарности.

Я, Вальтер Вернер, достиг звания подполковника войск особого назначения. Я – нацист. Национал-социалист. Член СС.

Я считаю, что мы не просто партия или политическое движение. Это было бы слишком банальным определением. Речь идет о неизмеримо большем: мы бойцы на службе божественного провидения. Мы создаем того самого бога, которого человечество жаждет найти вот уже двадцать столетий, с тех пор как было обмануто евреем Савлом Тарсяном.[20]

Мы закаляли себя, как булат. Только чистота стали в руках настоящих ангелов-истребителей может привести к рождению нового человека.

Сейчас, когда Германия истекает кровью, в самый тяжелый год развязанной нами искупительной войны, мне становится легче оттого, что я излагаю на бумаге эти истины.

Вполне вероятно, что все наши усилия окажутся лишь первой попыткой, которую в иных исторических обстоятельствах возобновят другие. Низкие враждебные силы остановили под Сталинградом наше продвижение к Центральной Азии, как верно заметил вождь.

Мои товарищи погибают на всех фронтах. Я видел в газетах их некрологи. Меня же берегли в резерве для этой последней, отчаянной миссии.

Неожиданно здесь, в жалком отеле «Эмпайр», появился мой дорогой Грибен, с которым мы вместе учились на курсах в Бад-Тельце. Я вижу, он сияет от гордости, получив «Мертвую голову», отличительный эсэсовский знак – череп на фуражке, то ли с улыбающейся, то ли саркастической гримасой, наверняка возникшей помимо воли художника.

Теперь он стал тем, кем хотел быть, – тружеником смерти, окруженным горами обнаженных трупов, которые он должен сжигать в работающих день и ночь печах Аушвица[21] -Биркенау, превращая их в столб едкого дыма.

– Мы будем трудиться до последнего дня, искореняя эту опасную болезнь, эту нравственную и метафизическую проказу – иудеохристианство, – сказал доктор Хильшер, поднимая бокал на выпускном вечере нашей группы особого назначения.

Узнав, что я не получил места в активно действующих частях, все стали обращаться со мной с какой-то жалостью. В глубине души они сожалели, что я был направлен на «интеллектуальную работу» в засекреченный институт Аненэрбе, который находился в ведении СС с весны 1938 года.

Но теперь я – спасительное послание в бутылке, брошенное в бушующее море. (Я пишу об этом без хвастовства, это простая констатация факта.) Мне известно, что, вполне вероятно, моя миссия повлечет за собой и мою смерть.

Нагольд, родная деревня… В Швабии,[22] на самом юге. Земля виноделов. Земля Гёльдерлина (это единственная книга, которую я взял с собой, помимо фальшивой Библии, скрывающей в себе тайные записи тех, кто стремился к Агарте).

Я вижу, как течет Некар на подступах к тихому средневековому Тюбингену с его колокольнями и высоким шпилем церкви, который видно из долины, вижу Платановую аллею. Мы с Грибеном бегали среди летних зарослей возле Некара, а весь Нагольд, наша деревенька, благоухал сидром.

Вдалеке виднелись пологие холмы Швабских Альп, покрытые лесом, которому тайно поклонялись как источнику жизни и таинственных германских сказаний.

На закате мы спускались на Рыночную площадь с неизменным источником, откуда в старые времена пил скот и лошади, привозившие товар на ярмарку, что бывала здесь по вторникам.

Летними вечерами сюда, к подножию памятника погибшим на великой войне, приходили влюбленные и пили прохладную воду, текущую по каменным уступам. (И я бы хотел спуститься с холма вместе с Инге, чтобы родниковой водой утолить жажду первой любви.)

Самые сладостные послеобеденные летние часы, когда стрекочут цикады, а шмели кружатся, словно обезумев от чувственного аромата полевых цветов, мы с Людвигом Грибеном посвящали рыбалке. Кто бы мог подумать, что Грибен испугается, когда я предложу ему углубиться в чащу леса, растущего на склоне Бисмаркова холма! Оттого, что я мог это сделать в одиночку, меня охватывала странная радость. Я погружался в прохладный голубой туман молчащего леса. Что я искал? В чем был смысл того радостного волнения?

Человек остается частью своей семьи, своей деревни, определенного уклада жизни, пока не родится заново.

Да, Нагольд был моей родной деревней. Моя семья три поколения подряд владела там главной аптекой, «Апотеке цум Адлер», что напротив гостиницы «Пост».

Это была католическая семья, тихо исповедовавшая свою веру, подобно большинству южан. Потребители агонизирующего, слабого бога.

А погребенный истинный бог, дионисийский,[23] солярный, являл себя на наших крестьянских праздниках, во время жатвы или сбора винограда. Тогда люди словно взрывались, устав подчиняться тюремным правилам, установленным местными и церковными властями. В такие дни даже из портала церкви, которую мы с гордостью называли собором, шел пьяный дух.

Некий сокровенный бог являл себя с бурным приходом каждой весны. Даже мой отец, столь же педантичный и серьезный, как и все члены нашей старинной семьи, шатался из стороны в сторону, возвращаясь с друзьями с деревенского праздника, на самом деле восходившего к культу Бахуса.[24]

В преддверии «великого прорыва» (как выразился полковник Зиверс, прощаясь со мной в здании Аненэрбе) я позволил себе вспомнить детство, как будто в завещании. Слабость, граничащая с тем грязным чувством, которое принято называть ностальгией.

Но на самом деле я описываю детство другого. Почти другого.

Отель «Эмпайр»… Это убогое место и правда достойно своего названия: оно могло бы служить символом Британской империи, которой мы уже сломали хребет, каков бы ни был исход нынешней битвы. Пока свирепствует муссон, словно разъяренная душа Азии, балконы и карнизы здания подрагивают, как безвкусные украшения на разодетой шлюхе.

С наступлением ночи меняются запахи и звуки, которые порождает «Эмпайр», этот зараженный организм. Сюда стекаются малайские торговцы, индийские контрабандисты в тюрбанах с жемчужинами, индонезийские проститутки, высокие и молчаливые, как тростники, поваленные ночным ветром, китайские сутенеры, обвешанные драгоценностями шулера, которые до самого рассвета будут играть, ставя на кон добытое бесчестным путем.

Нижние залы оказываются во власти этого человеческого отребья без роду без племени. Оттуда поднимаются алкогольные пары, доносится американская музыка – крутятся заезженные пластинки. Сквозь тонкие перегородки, разделившие на несколько комнат старинные залы в колониальном стиле, слышны похотливые перешептывания, лишенные каких-либо признаков страсти. Ветхие ковры, свидетели лучших времен, когда «Эмпайр» упоминался в путеводителе Туринг-клуба, уже не скрадывают шагов случайных любовников, договаривающихся о цене и наборе услуг. В коридорах витает дух печали и скрытого насилия.

Примерно каждые два часа все вдруг замолкает, как в диком лесу перед рассветом. Снова становится слышен шум дождя, барабанящего по тропическим зарослям. Это является с контрольным визитом японский патруль. Несколько минут все сидят не шелохнувшись. Жетоны и карты лежат без движения. В полутьме номеров проститутки отрывают свои натруженные губы. Сутенеры опускают глаза к полу. Потом слышится мотор военного бронетранспортера, и бедлам возобновляется. Машина плоти, коснеющая в своем вырождении, возвращается к тому, что она именует жизнью.

Наше истинное рождение состоялось в тот день, когда мы вступили в молодежную организацию – гитлерюгенд.[25]

Мангольд, Мартин Бульман и Людвиг Грибен были первыми. Вскоре это увлечение передалось всем нам. Люди со свастикой, штурмовики под предводительством Рема, открыли агитпункт в соседнем Тюбингене, крупнейшем в наших краях университетском городе.

Университет, один из ведущих в тот доисторический период нашей культуры, был насквозь пропитан «духом гуманизма и универсализма», о котором ректор вещал в ежегодной речи, посвященной Гумбольдту.[26] Там мы получали свою порцию охваченной агонией культуры. Руины идей. Наукообразие без космичности. Вечное шатание по музею застывших безглазых скульптур – того, что осталось от Греции и Рима. Лекции, передающие знания, которые перекатывались по скучающей аудитории, словно заржавленные монеты.

Грибен и Бульман вернулись в восторженном возбуждении, с плохо отпечатанными брошюрами в руках. В этих словах пылало великое разрушительное пламя, тайно тлевшее уже не одно столетие. Мы сразу же почувствовали, что не стоит спрашивать мнения старших о тех вещах, которые мы обсуждаем на школьных дворах и на улице.

Спустя две недели Грибен вернулся, с гордостью демонстрируя красную свастику на белой нарукавной повязке: он стал представителем штурмовиков среди нагольдских студентов. Вместе с Инге мы отправились пить и петь в пивную «Охзен». А когда вышли, мы оба обняли и поцеловали девушку.

Преподаватели и учителя стали в наших глазах служителями религии, лишенной алтарей. Университетской и муниципальной веры, покинутой богами.

Национал-социализм захватил нас, как мощный порыв ветра, разбив плотно закрытые окна аудиторий, где нам преподавали мертвую, проникнутую смирением культуру, которую распространили по всему миру иудеохристиане и англосаксы.

Все мы – подростки и даже дети – были охвачены этим порывом. Бульман, к которому уже присоединилось много других ребят, устроил летней ночью факельное шествие по холмам. Там мы принесли импровизированную клятву. Мы выпили, а потом рассвет застал нас лежащими рядом с Инге, в мокрой от росы и спермы одежде.

Мы вернулись, не боясь родительской выволочки. Мясник Гейне, отец Инге, ударил ее и обозвал шлюхой. Он был неплохой человек, просто он растерялся и к тому же испытывал страх перед величием того неотвратимого порядка, частицу которого несла в себе его дочь и который он называл будущим. Я больше ничего не слышал об Инге. Только Грибен, когда мы случайно встретились в Берлине, сказал, что она дослужилась до звания полковника и теперь руководит женским концлагерем в Равенсбрюке, который еще называют «женским адом».

Мне тоже предстояло пережить неизбежный разрыв, чтобы родиться заново. Отучившись два семестра в Тюбингенском[27] и Гёттингенском[28] университетах, я был призван в охранные отряды, в СС. Деревенька моего детства и семейный быт остались для меня в далеком прошлом.

Когда я в новенькой черной форме приехал домой на Рождество, мальчишки бежали за мной и криками звали к себе, чтобы получше рассмотреть. Мика Левина с бабушкой, которая в детстве меня очень любила, стояли на пороге лавки «Кроне» и грустно поздоровались со мной, не скрывая разочарования.

Было поздно, так что отец уже закрыл аптеку и расположился с газетой у себя в кабинете, предварительно переписав заказы на приготовление лекарств. Я поднялся по лестнице, держа фуражку под мышкой – наверное, пытался прикрыть рунический символ СС, знак смерти, знак тех, кто больше не желал мириться с позорным круговоротом.

Отец смотрел на меня из-под очков поверх газеты. Это был тихий, спокойный человек, социал-демократ, способный восхищаться жалкими песенками Курта Вайля[29] и пьесками Брехта.[30]

– Вот ты и добился своего, – сказал он. – Наверное, надо тебя поздравить?

Но улыбнуться не смог. Я уже был не я. Мы оба почувствовали это без всяких слов. Теперь я был сам себе отец. Другой, одетый в черное человек занял мое место, и это был уже не сын моего отца.

Пришлось отменить и семейное празднование Рождества… Мы распрощались еще до ужина, зная, что это навсегда. Уже в дверях в мою серую суконную перчатку впиталась слеза, которую я смахнул с материнской щеки. В семь часов, как и было условлено, явился резидент, начальник нашей местной агентурной сети, с документами, которые понадобятся мне для высадки в Калькутте. Приветливый и улыбчивый человек. В нем чувствуется опасная неискренность, свойственная многим людям, связанным с разведкой. Мне сказали, что я могу ему доверять. Это разбитной индус, весь увешанный золотом. Он сыплет намеками на проведенную им большую работу и высокое качество предоставленных мне материалов. Наверняка подозревает во мне инспектора гестапо, нашей тайной полиции, которая, как и должно быть, приводит в трепет даже собственных сотрудников.

Мы пообедали на крытом балконе, чтобы избежать толчеи внизу, хотя там привлекли бы к себе меньше внимания. К нам торжественно вкатили раздолбанный сервировочный столик с рисом, морепродуктами и белым итальянским вином.

Я говорю на безупречном классическом английском кембриджских времен. Я полностью вошел в роль Роберта Вуда, с его уэльскими детскими воспоминаниями. Мне удалось добиться того, что индус вообразил, будто я и на самом деле англичанин на службе у немцев. Эта игра меня веселит, и я прибавляю все новые английские штрихи и подробности. Я веду себя так, будто меня допрашивает британская разведка. Резидент в ответ на мою притворную искренность, чувствует себя обязанным ответить тем же и рассказывает о своей семье. Есть нечто удивительно трогательное в его желании внести человеческую теплоту в связывающие нас жесткие, принципиально бесчеловечные отношения. Он вытаскивает бумажник и показывает мне фотографии своих улыбающихся детей.

Теперь, записывая происшедшее, когда резидент уже ушел и увезли столик с остатками ужина, я понял, что, превратившись в Роберта Вуда, пробудил в индусе особую симпатию.

Я рассматриваю свой паспорт с визами, где значусь под фамилией Вуд, на самом деле принадлежащей английскому офицеру, который нашими усилиями пропал без вести во Франции. Нам пришлось уничтожить его в Шпандау. Я изучил все подробности его жизни, так что теперь благодаря моей лжи он, как ни странно, продолжает жить во мне. Я помню наизусть, какие у него были отметки по алгебре и истории в начальной школе! Он живет во мне, подобно душам в католическом лимбе.

В конце концов, по большому счету, его детство вполне сравнимо с моим, во многом оно было даже очень похоже на мое. Конечно, если не считать таинственного зова навстречу тому голубому свечению, что в послеобеденные часы сгущается в лесной чаще. Англичанам метафизика чужда, они обречены на вечное скольжение по поверхности.

В тот день, когда я получил диплом с отличием по восточным языкам и археологии, наш декан, доктор Вальтер Вюст, отозвал меня в сторону во время студенческого праздника.

– Один очень уважаемый человек заинтересовался вашими способностями, – сказал он. – Это генерал Карл Хаусхофер…

Так я начал заниматься с ним индивидуально. Он относился ко мне с симпатией, наверняка причисляя к «паломникам в Страну Востока», как он называл нас, с издевкой цитируя упадочнического писателя Германа Гессе[31] (он уроженец Кальва, что в наших краях), чьи книги мы сжигали бурными ночами 1933 года.

– Восток интересует нас не как предмет ностальгии империалистов, которые собирают и свозят в музей остатки того, что сами разрушили. Мы видим на Востоке ростки, полные жизни…

Он заинтересовался мной, потому что доктор Вюст прислал ему мою монографию о неудавшемся язычестве в европейской поэтике.

Во время летнего солнцестояния 1935 года Хаусхофер свел меня с несколькими членами Общества Туле, и я стал работать в исследовательских группах особого назначения. Он попросил меня в качестве ассистента поехать с ним в Рим на симпозиум, на открытии которого он должен был прочесть свой знаменитый доклад «Аналогии культурного развития Италии, Японии и Германии». Теплым летним вечером после официального ужина мы пешком прошли по огромному проспекту Деи-Фори-Империали до далекой громады Колизея.

Генерал говорил о своих удивительных поездках по Японии, Китаю, Тибету и Монголии в начале века.

– Мало убить Авеля, нужно покончить со всем адамовым семенем. Вот настоящая задача, единственное, что достойно усилий. Воля к жизни требует, чтобы мы вновь обрели погребенного бога. Мы лишь тени по сравнению с сиянием истинного рождения… Хватит с нас глиняных людей, этих подобий Иеговы! Мы хотим видеть человека настоящим человеком!

Тогда-то он и рассказал мне об организации особого назначения и об институте Аненэрбе.

– Сражаться на нашем фронте интереснее всего. Поверьте, творить бога – увлекательнейшее приключение!

В словах генерала была такая сила, что перед ней нельзя было устоять.

– Вам будет казаться, что вы вдалеке от великого праздника войны, от великой революции, но вы будете знать, что трудитесь в том самом затишье, которое приходится на эпицентр смерча, на оси, вокруг которой вращаются все силы, – прошептал он.

Колизей казался в ночи огромной, пустой, никому не нужной раковиной, выброшенной прибоем на грязный берег иудеохристианства. Хаусхофер, не говоря этого прямо, призывал к возрождению языческих празднеств.

Те беседы наверняка оказались для меня решающими.

Мне обязательно нужно было съездить в Мадрид, чтобы увидеть Кармен и нашего с ней сына, и здесь я должен был проявить особую решимость.

Собственный ребенок, когда поднимаешь его на руки и слышишь его невинный, счастливый смех, может пробудить непостижимую нежность. Но я должен отдалиться от него и его матери.

У нас с Кармен произошел мучительный разговор, который я инстинктивно стараюсь забыть. Может быть, я говорил сбивчиво, зато сумел остаться верен принятому решению. Как сказал Бульман, у эсэсовца нет ни семьи, ни происхождения, нет ничего, кроме задачи построить новый мир.

Несколько месяцев спустя я получил в Берлине известие о смерти Кармен.

(Все это важно для подведения жизненных итогов. Вырисовывается некая последовательность. Мне сейчас полезно обозначить основные шаги, которые привели меня к этой миссии.)

Насыщенные, странные, возвышенные месяцы учения в Орденсбурге, одной из засекреченных школ, созданных силами особого назначения.

Почти с восходом солнца мы съедали спартанский завтрак, утвержденный лично самим Гиммлером:[32] ключевая вода и овсяная лепешка.

Изнуряющая физическая и идеологическая подготовка. Мы должны были вернуть к жизни тело, ставшее похожим на полуатрофированный организм опустившегося или выродившегося животного. Надо было пробудить чувства, оживить омертвевшие участки, позволить вырваться инстинкту, порывам, воле к насилию. После этих специальных упражнений мы падали без сил, измотанные до предела.

У меня перед глазами встает лицо Фюрера, когда тот наставлял нас на собрании в замке Верфельсберг:

«Нам нужна неудержимая, властная, несгибаемая, жестокая молодежь.

Она сможет терпеть боль. Я не хочу, чтобы в ней оставалась хотя бы крупица нежности или слабости.

Пусть она будет сильна и красива, как молодой дикий зверь. В ней мы очистим нашу расу от следов тысячелетней покорности и одомашненности.

Так с ее помощью мы создадим новый мир».

Ночи в заснеженном лесу, в затерянных горах. «Уроки выживания». Мы научились улавливать запахи лесных растений и различать их в кромешной темноте, сравнивать воду из разных источников. Мы возвращали себе природные способности, возрождали утраченное животное начало.

Некоторые не выдерживали. Грибен попытался покончить с собой, повесившись на шланге от душа. У него ничего не вышло, мы пригрозили вернуть его «во мрак обыденности», пока он, наконец, не осознал всего.

Все мы боялись испытаний, составлявших своего рода обряд посвящения: не шелохнувшись, взорвать гранату у себя над каской, и тому подобное.

Я сумел одержать победу над голодным мастифом. С ним полагалось сражаться обнаженным, без оружия. «Как зверь со зверем», – сказал полковник Бок. Живущий во мне первобытный зверь с честью выдержал испытание. Я схватил разъяренного пса, взял над ним верх и коленом сломал ему хребет всего за семь минут, на пять минут быстрее отведенного срока.

Бока распределили в Испанию, в легион «Кондор». Он напился в кабачке и погиб, совершая авианалет. Кажется, в том самом городе, где дикие баски поклоняются какому-то дереву.[33]

Ну и что же мы уничтожили? Грязную культуру так называемой Веймарской республики.[34] Культуру кафешантанных педерастов и еврейских вырожденцев, завладевших типографиями, словами и образами, оседлавших заезженное словечко «демократия». Печальных, напыщенных профессоров, повернувшихся спиной к истинным богам немецкого народа. Паршивую инфляцию, основанную на спекуляциях экономику, навязанную международным капиталом, которым управляет еврей Зюсс, превративший гражданина в зрителя или загнанного мальчика на побегушках, лишенного иного выбора.

Ужасна и благородна была миссия, выпавшая на долю наших клинков. Мы вонзили их в жирное брюхо циничной берлинской буржуазии.

Когда я пишу об этом, я понимаю, что это было самое великое, что только можно пережить в юности. Мы стали главными героями великого взрыва, несущего возрождение.

«Но первый, кого должен убить человек, это тот недочеловек, который живет в нем самом. После этого он будет иметь право на все», – сказал однажды Бок.

20 апреля, в день рождения Фюрера, мы принесли торжественную клятву на крови. Вся наша боевая группа сделала себе надрезы кинжалом с рунами СС. Мы слизнули кровь и прижгли рану чистым спиртом. Праздник на силезских[35] холмах продолжался три дня подряд.

И вот я поступил на службу в Аненэрбе. У меня был новенький кабинет в доме номер 16 на Пюклерштрассе, под моим началом работал секретарь и двое молодых выпускников, которые должны были собирать материал для моих исследований.

Однажды у меня состоялся долгий разговор с профессором Хильшером. Тот был при своей неизменной трубке и говорил о секретных исследованиях, пробуждении «я» и истинном рождении.

Именно тогда Хильшер сказал мне: «Возможно, мы подошли к тому пределу, откуда уже нет дороги назад – или смерть, или явление бога, перед которым нам придется держать ответ за двадцать веков упадка».

Неужели Кармен умерла для того, чтобы родился этот новый бог?

Все это случилось в тот год, когда Инге с Грибеном поженились, сыграв в Нюрнберге свадьбу по эсэсовскому ритуалу. Посреди пьяной, суматошной ночи, когда над столицей нашего движения возносится ввысь на шесть тысяч метров «световая пирамида» – призма, образованная прожекторами, мы вошли в номер в гостинице «Германия», где молодожены смеялись и стонали, предаваясь любовным утехам.

Мы с Бульманом и Динкельхаммером сидели в темноте. Инге, обнаженная, спустилась с брачного ложа, обняла меня, взасос поцеловала в губы и вернулась в объятия хохочущего Грибена.

МАЛАККСКИЙ ПРОЛИВ[36]

6 СЕНТЯБРЯ 1943 ГОДА

Светает. «Восточный Аполлон» с трудом пробирается среди судов, теснящихся в сингапурском порту. Вдалеке, в дымке поднимающихся над проливом влажных испарений, виднеется остров Батан и вереница буев, которые указывают путь в Андаманское море.[37]

Летние муссоны свирепствуют в здешних краях до конца сентября. Их предсмертные порывы полны неистовства. Ветер дует с юга на север с такой силой, что наше незамысловатое грузовое судёнышко ходит ходуном, словно вот-вот развалится на куски. Волны с небывалым остервенением бьются о нос корабля.

«Восточный Аполлон», зарегистрированный в Патрасе,[38] находится в ведении одной из наших разведывательных служб, подчиняющихся непосредственно партии в лице генерала Шелленберга. В задачу судна входит доставка разведчиков и перевозка небольших партий оружия, предназначенных для антибританских группировок, действующих в Бирме. Судя по всему, англичане пока не видят ничего подозрительного в этом грязном суденышке с угольной топкой, являющем собой полную противоположность избитому представлению о порядке и симметрии, которые приписываются всему германскому. Наверняка им хорошо известен капитан, продажный Платон Сорианидес, который «бороздил малазийское направление» (как сам он не без гордости объявляет) еще задолго до начала войны, занимаясь в основном незаконными перевозками. «Без контрабанды плавание теряет всю соль», – как ни в чем не бывало заявил он за нашим первым ужином, едва только мы отчалили. К примеру, на этот раз они везут в трюме больше дюжины мертвых индусов, обложенных ледяными пластинами. Сорианидес берет десять фунтов за каждого. Он должен сбросить трупы в священные воды Ганга, как только судно приблизится к Калькуттской дельте. Многие индусы, работающие в Малайзии и в других местах, верят, что недостойно жить и быть похороненным вдали от родных истоков, не имея возможности очиститься в водах божественной реки. Старый индус в шафранном тюрбане должен следить за исполнением договора. Это представитель безутешных благочестивых родственников.

Сорианидес прогуливается по узкому капитанскому мостику в одной майке, но на голове у него красуется безукоризненная фуражка с позументами, которую он носит с такой гордостью, словно это корона или тиара, символ неограниченной самодержавной власти.

Экипаж «Восточного Аполлона», можно сказать, находится на положении полурабов. В основном это малайцы и китайцы, под жилье им отводится вонючий угол в трюме по соседству с трупами индусов и ящиками с оружием, как правило, украденным у японцев, которое Сорианидес продает на черных рынках Рангуна и Калькутты. Настоящий кошмар для этих бедняг – огромные липкие мешки со свежим каучуком, единственный легальный груз, который везут из Сингапура. Из-за сильной качки мешки угрожающе перекатываются туда-сюда, с глухим и одновременно гулким стуком ударяясь о переборки льяла. За ними тянется липкий след, и в конце концов весь пол оказывается измазан этой слюной.

Сорианидес делит свой столик только с начальником машинного отделения, пьяницей-французом, и старшим боцманом-японцем. Капитан и боцман все время разгуливают с револьвером на поясе.

Это представители порядка.

Француз, который ненавидит грека, рассказал мне, что единственный человек на борту, которого следует бояться, – это капитан. Напившись, Сорианидес бродит по кораблю в поисках добычи, тяжело дыша, как дикий зверь во время гона. В руках у него кусок льда, завернутый в резину. Стоит какому-нибудь малайскому подростку протиснуться через иллюминатор, чтобы подышать чистым воздухом на третьей палубе, как капитан одним ударом лишает его сознания и утаскивает в свою каюту, чтобы там садистски над ним надругаться. По словам француза, он как паук, который старательно тащит оглушенную стрекозу, собираясь сожрать ее у себя в пещере.

Из Сингапура мы десять дней плыли по Андаманскому морю, а погода все не улучшалась. И вот, наконец, вчера, ближе к закату, я заметил первые признаки приближения заболоченных, густых вод. Они, словно кровь, вытекают из жил Индии, из джунглей, неся в себе ее священную грязь.

При такой влажности трудно проспать больше двух-трех часов подряд, так что я встретил рассвет, прогуливаясь по палубе «Восточного Аполлона». Случай пожелал, чтобы я стал свидетелем церемонии сбрасывания мертвых тел в глинистые воды священной реки. Вдали за пеленой тумана едва виднелась Калькутта. Дурно пахнущие мешки падали в воду с глухим всплеском. Жуткого вида вороны, наверняка слетевшиеся с ближайших «башен молчания», набрасывались на них, но не успевали расклевать. При каждом таком всплеске Платон Сорианидес, стоявший неподвижно и державшийся даже не без некоторого достоинства, прибавлял десять фунтов стерлингов к своему личному счету.

Облокотившись на перила, я стоял на носу корабля и смотрел, как Индия посылает нам навстречу свой Ганг, словно прогнивший таран, действующий без насилия, но способный проникнуть на много миль глубоко в море. Главная река арийцев берет свое начало в мощном потоке ледниковых вод, спускающихся с тех самых высоких вершин, к которым я держу свой путь. Она пересекает тропические леса и равнины, словно нисходя из вечности в повседневность, к каждодневной суете людского муравейника. По пути река вбирает в себя жизненную силу, плоды, деревья, язвы прокаженных, искупавшихся на его порогах в надежде больше на духовное спасение, нежели на исцеление, и вот наконец образует эту огромную дельту, где бурлит убогая, но полная событиями жизнь, которую нашим презренным врагам-англичанам не дано понять.

Глава II

Калькутта, 1943. Маска один на один с врагами

КАЛЬКУТТА,

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА

Должен признаться, что, когда «Восточный Аполлон» причалил в убогом, копошащемся в лихорадочной суете порту Каннинг, меня охватила тревога, подобная той, что испытывает актер накануне премьеры после многомесячных репетиций. Пришло время старательно изображать Роберта Вуда, преодолевая первые препятствия, расставленные нашим жестоким и бдительным врагом, который будет пристально следить за мной в течение всего долгого и трудного пути в Сикким[39] и Тибет.

Я приближался к так называемой зоне «риска, обусловленного человеческим фактором», если пользоваться жаргоном людей Шелленберга, работающих в Аненэрбе. Хотя, возможно, в моей необычной миссии будет особенно велик риск, обусловленный нечеловеческими факторами.

Тщательно взвесив все варианты, мы предпочли путь, лежащий через Калькутту. Другие альтернативы, на первый взгляд более простые, были отвергнуты. Конечно, я мог бы проникнуть на советскую территорию вместе с нашими войсками, уже находящимися на грани поражения, и повторить путь фон Зеботтендорфа и Экарта, попав в Центральную Азию через сибирскую границу. Но было решено, что безопасность важнее скорости. По тем же соображениям мы отказались и от «китайского» пути.

На кишащем людьми пирсе были представлены все расы, касты и секты несчастной колонизированной Азии. Ветерок доносил сладковатый запах гниющих священных коров, лежавших с бесстыдно раскинутыми из-за вздутия ногами. Течением их относило к морю вместе с пристроившимися на брюхе грифами, которые вонзали в них клювы.

Запах пота портовых грузчиков, изнывающих больше от голода, чем под тяжестью неподъемных грузов. Ни с чем не смешивающийся запах выгоревших на солнце тюков из сизалевой пеньки. Время от времени в нос ударяют обжигающие волны карри из корзин бродячих торговок в фиолетовых и оранжевых сари, которые шествуют, словно высокомерные богини рынка, обходя распростертые тела парий и больных нищих.

В сторону нашего корабля направился британский таможенник. Толпа расступалась перед ним, как по волшебству, словно Красное море перед жезлом Моисея.[40] Капитан пригласил его на борт, и таможенник расположился в капитанской каюте, скорее всего намереваясь проверить обычную документацию. Что касается меня, то я не сдвинулся с места, сохранив все ту же скучающую мину. Он выдерживал паузу сколько мог, но в конце концов у него не осталось другого выхода, кроме как самому подойти ко мне. Сорианидес уже все ему рассказал. Предваряя любые расспросы, я протянул ему паспорт. Судя по всему, мое молчание, последовавшее за кратким приветствием, которое я произнес с подчеркнутым оксфордским выговором, его обезоружило. Он изучил мою тщательно изготовленную фальшивку взглядом профессионала, наконец поставил печать и, отдав мне честь, звонко отрапортовал:

– Добро пожаловать, мистер Вуд!

Представитель пароходной компании занялся моим багажом. Я наблюдал, как он орудовал палкой, пытаясь протолкнуться ко мне по пирсу, и кричал: «Сэр Вуд! Сэр Вуд!», словно напоминая себе самому, зачем он здесь. Похоже, наш калькуттский резидент неплохо поработал. Все шло, как предполагалось.

Несколько улыбчивых носильщиков подняли мой багаж, и представитель компании подвел нас к старенькому «моррису», от которого тоже сильно пахло карри.

Платон Сорианидес, с гордостью убедившись, что меня приняли по рангу, помахал мне, стоя на капитанском мостике в засаленной майке, но в безукоризненной фуражке с позументами, как у тропического адмирала.

Как и было предусмотрено, мне забронировали номер в «Гранд-отеле», напротив Мейден-парка. Это была гостиница для людей с консервативными вкусами, в унылом британском стиле – как раз для Роберта Вуда, если бы судьба позволила ему прожить еще десяток лет и добиться звания академика, о котором он так мечтал.

Бенгальское общество оказалось таким, каким я его себе представлял по фотографиям, виденным в Берлине. Британским до карикатурности. Я без каких-либо трудностей представил свои рекомендательные письма из журнала «Нэшнл джеографик». Отставной генерал Килни, бессменный секретарь общества, выглядел намного старше, чем на фотографиях из нашего берлинского архива. Мы знали, это был респектабельнейший подлец, которого англичане сами отправили в отставку после знаменитых карательных операций в Кашмире. Его сместили в 1937 году в ответ на протест партии Конгресса. Это была настоящая победа Ганди,[41] который доводит англичан до белого каления своей даосской[42] тактикой недеяния и ненасилия.

Старик Килни, не сводя с меня пристального взгляда, пригласил к себе в кабинет на чашку холодного чая. Он машинально прихлопывал мух мухобойкой, не переставая при этом рассказывать или, вернее, докладывать о британских победах в Северной Африке, которые, по его мнению, означали окончательный разгром Роммеля.[43]

– Мне очень приятно, мистер Вуд, что вы решили порадовать нас своим присутствием. Война забрала с собой всех интересных людей. Остались только старые дураки вроде меня, вы со всеми постепенно перезнакомитесь, если задержитесь в Калькутте на какое-то время.

Я не заметил и тени иронии, которая вполне могла быть заключена в этой фразе. Я допил чай и пообещал вернуться, чтобы подготовить свое путешествие на север.

Идя по направлению к «Гранд-отелю», я подумал, что Роберт Вуд для меня – очень неплохая легенда. В этой роли я чувствовал себя комфортно и к тому же в безопасности, ведь только очень подробное расследование, в котором было бы не обойтись без телеграфа и на которое в любом случае ушел бы не один день, могло вывести калькуттских англичан на след этого самого Вуда. Пока они не заметят ничего подозрительного, то не станут ничего предпринимать. Вуд работал на британскую разведку на территории оккупированной Франции, обеспечивая связь с маки,[44] но сведения о его исчезновении (и еще менее того о его смерти) не могли еще дойти до Калькутты. Большое преимущество во времени служило мне защитой.

Оказалось, что, когда выдаешь себя за другого, это влечет за собой странные последствия, намного более ощутимые, чем если просто купить себе маскарадный костюм и начать подражать манерам персонажа, которого изображаешь. В каком-то смысле Роберт Вуд заново рождался, оживал, словно используя мое тело. Эта опасная мысль возникла у меня во время разговора с Килни, и я даже испугался, как бы Вуд не подпортил какой-то мой жест или мое тщательно отработанное произношение, чтобы подать знак своему соотечественнику, этому свирепому отставному мастифу.

У меня закралось подозрение, что в этой игре есть нечто дьявольское и комичное одновременно. Роберт Вуд служил неплохим прикрытием в моих передвижениях по империи, которую он готов был защищать даже ценой собственной жизни. Я знаю, что свою казнь он принял достойно. По правде говоря, я начинал опасаться Роберта Вуда, как будто тот в один прекрасный момент сумеет одержать верх, завладеть моим языком и телом, чтобы выдать меня.

Это было мое третье утро в Калькутте. Назначенный день настал. С хорошим запасом времени я отправился в библиотеку Бенгальского общества. Заполнил бланки на нужные мне книги и отдал их мисс Копперфилд, которая, естественно, оказалась пренеприятной старой девой, как и положено библиотекарше или почтовой служащей. Я заказал несколько изданий, не забыв и «свои собственные» статьи в сборнике Хирама Бингема[45] «Мачу-Пикчу. Цитадель инков» (Издательство Иельского университета, 1930) и в двух номерах «Нэшнл джеографик» – все, что значилось в каталоге. Не вредно было освежить в памяти публикации Вуда. Пока я ждал, появился Килни и пригласил заглянуть к нему и выпить неизменного колониального британского чаю, сравнимого с плазмой, которую вливают в вены умирающему.

– Я подумал, вам, наверное, одиноко среди мрачной роскоши «Гранд-отеля»… Может быть, знакомство с моими друзьями покажется вам не таким уж скучным. Здесь мы должны держаться все вместе, – и он пригласил меня к себе домой на какую-то вечеринку.

У меня было заготовлено несколько отговорок, но я быстро сообразил, что такой человек, как Вуд, нехотя поблагодарив, принял бы приглашение. Бывает, лучший способ не привлекать к себе внимания – это расположиться в центре гостиной. Мисс Копперфилд принесла книги, я завершил ритуал чаепития и направился к одному из длинных библиотечных столов. Было десять часов двадцать минут.

Я принялся перечитывать некоторые отрывки из работ Вуда по археологии Перу. Я внимательно изучил их на Пюклерштрассе во время подготовки, но здесь они производили на меня совсем другое впечатление. Я чувствовал себя призраком Роберта Вуда, читающим самого себя в калькуттской библиотеке. Я снова отыскал групповую фотографию без указания имен, где Вуд стоял рядом с Бингемом. В который раз отметил про себя, что волосы у него были прямее, чем у меня, более германские, без этой вьющейся надо лбом челки. Я постарался как можно внимательней вглядеться в слегка размытую фотографию, и мне показалось, что на губах Вуда мелькнуло подобие усмешки.

Я нашел в его статье о Мачу-Пикчу ту фразу, которую хотел перечитать: «Когда индейские носильщики отодвинули завесу из лиан, нас охватило чувство, которое может испытать лишь альпинист, после долгого восхождения оказавшийся на вершине. Перед нами простирался удивительный город, построенный на грани человеческих возможностей, практически между небом и землей. Без сомнения, это был скрытый от непосвященных город, где вызревали и хранились тайные знания и традиции инкских мудрецов амаутов. Мы были уверены, что обнаружили тот самый «языческий университет», о котором в XVII веке писал в своей хронике монах-доминиканец Галанча».

Угрюмые часы с бронзовым маятником пробили одиннадцать. Как и было условлено, в дверях появился человек, одетый с иголочки, который направился к столу мисс Копперфилд.

Он держался так, будто не был здесь ни полным новичком, ни завсегдатаем. Подождал, пока ему принесут заказанные книги, и направился к одному из длинных столов неподалеку от моего. Он сел на таком расстоянии от меня, чтобы я смог прочесть, что поверх сегодняшней газеты у него лежал именно шестой том Британской энциклопедии. Таков был условный знак, фотографии тоже не оставляли ни малейшего сомнения – это и был резидент, местный уполномоченный нашей разведслужбы, человек Шелленберга, прошедший специальную подготовку, чтобы организовать мое продвижение на север.

Мы как бы невзначай взглянули друг на друга, и я снова погрузился в чтение археологической статьи об открытии затерянного города инков. Я стал рассматривать фотографии невероятного Мачу-Пикчу, этого странного святилища, висящего на скалах высотой в три тысячи метров.

Как только траурные викторианские часы пробили двенадцать, я встал и, как всегда, когда бывал здесь, направился к крошечному бару, чьи окна выходили на цветущую галерею. Я заказал себе сандвич и чай. Вскоре появился и резидент, и мы с ним уселись за столик в саду. Мы завязали ни к чему не обязывающий разговор о погоде, об Индии, о войне. Он представился Милтоном Бруком и сказал, что преподает в Шотландском лицее. Явилась и мисс Копперфилд. Когда она съела свой ланч и вернулась обратно к себе в клетку, Брук шепнул мне, что все в порядке, английские ищейки не ведут за мной особого наблюдения.

– Но главная гарантия нашей безопасности – нестабильность ситуации, – сказал он. За вами не особенно присматривают, потому что они переправляют всех своих людей на африканский фронт. Да и внутри страны все непоправимо рушится…

– Ганди?

– Да. Англичане уже потеряли контроль над многими провинциями. Движение пассивного сопротивления нарастает.

Брук рассказал мне, что люди из внешней разведки, находящиеся у него под началом в Калькутте, не успевают отслеживать все отправки войск и оружия и сообщать о них.

– Полки сипаев за полками… – пробормотал он с мрачным видом.

В нем угадывалась тревога, предчувствие поражения, которое положит конец его властолюбивым планам. Он наверняка уже придумал, куда бежать, чтобы спастись. Обоснуется где-нибудь в дальних краях, прихватив с собой то, что останется от кассы. Было видно, что человек он умный, не зря выбор пал на него. Быстрый, как у птицы, взгляд, свойственный профессии. Роль предателя порядком его утомила. Брук не обладал даром тех шпионов, которые способны относиться к своей работе со спортивным азартом. Я почувствовал какой-то намек на гомосексуальность – подавленную, печальную гомосексуальность преподавателя английского колледжа.

– Мы тщательно изучили две дороги, ведущие на север. Наименее рискованный путь, который, к тому же, вызовет меньше всего подозрений, – это дорога на Дарджилинг,[46] горный курорт, где отдыхают богатые англичане. Это недалеко от границы с Сиккимом. У нас там есть надежные люди.

Брук не советовал мне в нынешних обстоятельствах ехать по Даккской[47] дороге, которую мы в Аненэрбе сочли наиболее безопасной или которая, во всяком случае, почти не контролировалась британцами.

– Там действуют бирманские партизаны, и за последние три недели мы потеряли трех внедренных туда агентов.

Брук дал мне понять, что благодаря своему положению во внешней разведке он имеет некоторое представление о моей миссии, и принялся рассуждать о ситуации в Китае, о разногласиях между националистическими силами Чан Кайши[48] и яньаньскими[49] коммунистами.

– Вот где мы могли бы воспользоваться ситуацией и провести хорошую политическую работу, упреждая события. Только бы не опоздать… – сказал он. – Хотя, по-моему, Индия и Китай уже окончательно ускользнули из рук англичан, какими надеждами бы те себя ни тешили и чем бы ни закончилась война… – решился он высказать свои сомнения.

Пора было расходиться. Он сообщил мне условные знаки, с помощью которых мы могли выйти на связь, и подробности нашей следующей встречи.

Когда я возвращался назад к своему столу, Килни выскочил мне навстречу из своего кабинета:

– Мистер Вуд, давайте как-нибудь на днях обязательно организуем ваше выступление с рассказом об археологических экспедициях по Южной Америке! Вот увидите, какой огромный интерес это вызовет у членов нашего маленького библиотечного клуба!

Я был одет самым подобающим образом. Брук, который как-никак был англичанином, позволил себе поиронизировать: «Прекрасно. Как будто сам Вуд приехал в Индию и все еще следует советам своего отца».

Просторный белый льняной костюм, полосатый шелковый галстук, широкополая шляпа из панамской соломки. В Сингапуре я купил малаккскую[50] трость, которая вполне могла бы сойти за семейную реликвию. Эта вещица – такое же воплощение британского имперского духа, как и колониальный шлем. Это и орудие власти, и проекция указующего перста, и грозящий жезл. Как только я вытягиваю ее, таксисты останавливаются. Когда я иду по улице Гордон, стоит мне выставить ее вперед, как нищие и больные расступаются, давая дорогу. Надо сказать, я без труда научился пользоваться этой тростью. По-моему, ничто так не помогает освоиться в чужой действительности, как хороший маскарадный костюм.

Необходимость быть Робертом Вудом неожиданно стала меня тяготить. Мне приходилось возвращать к жизни человека, к смерти которого я сознательно приложил руку. Меня преследовали неприятные воспоминания о тайном совещании, которое полковник СС Вольфрам Зиверс созвал в нашей резиденции на Пюклерштрассе. Он спросил:

– Итак, все согласны? Мне бы хотелось, чтобы решение было единодушным. Речь идет об агенте, которого мы могли бы обменять на одного из наших людей… Все голосуют за немедленное уничтожение?

Я почувствовал себя зажатым в угол. Сама жизнь припирала меня к стенке. Пока что я был интеллектуалом, человеком, далеким от грязной работы. До сих пор я, по решению моего учителя Карла Хаусхофера, принадлежал к утонченной элите, творившей трудную и величественную духовность национал-социализма.

Когда полковник Зиверс посмотрел на меня пристальным взглядом, я понял, что настало время полностью разделить ответственность. Что Фауст перестал быть классическим текстом моей золотой гёттингенской поры, что и мне теперь придется кровью подписать договор во имя Возрождения. Я сказал:

– Да, я голосую за уничтожение Роберта Вуда.

В тот день было как-то особенно холодно, за окном в темноте шел снег, в луче фонаря виднелись медленно падающие снежинки. Я впервые убил человека и, кажется, сумел осознать это как свой долг.

Калькутта. Каликут. Город, посвященный богине Кали,[51] в смерти зачинающей жизнь. Десятки тысяч существ, выброшенных в жизнь, в простое существование ради смерти, ради наслаждения или боли, которые приносит с собой каждый день. На закате эти миллионы обездоленных улягутся в каких-нибудь грязных углах и вознесут благодарения Кали и Шиве[52] за то, что «протянули еще один день». Вот и все. Пребывать здесь, а не на молчаливых просторах смерти или воплотившись в какое-нибудь животное или чудище, чья жизнь еще тяжелее этой. Они кланяются в темноте и бормочут свои хвалы.

Многоцветие рынков под ослепительным солнцем. Шафрановые, фиолетовые, красные, розовые сари на толстых женщинах, у которых в центре лба нарисована алая точка – космический глаз, врата познания. Эти матроны прохаживаются, улыбающиеся и властные, неся жареную снедь, корзины с пончиками, ленты с молитвами. Пахнет перцем, помидорами, манго, жженым сахаром, ладаном. Грифы кружат над толпой, всегда готовые броситься на причитающуюся им падаль. Покачиваясь, бродят голодные священные коровы, все в язвах и в червях. То тут, то там они роняют ящик лука или помидоров, тогда слышится смех и почтительные возгласы. Они проходят мимо нищего, тот лежит, задрав одежду, демонстрируя свои язвы, словно роскошные награды, которыми одарила его Кали, богиня смерти.

Отшельник с кипенно-белой бородой и благородным взором, в белом хитоне, в сандалиях и с посохом словно ждет на пороге в иной мир. Молятся йоги, живущие нищенством, уже лет десять или того больше не сходя со своей циновки. Учителя, спящие на ложе из гвоздей и битого стекла. Посвященные, которые передвигаются по-собачьи, с давным-давно сросшимися руками: ногти у них проросли сквозь парализованные ладони и торчат с другой стороны, словно когти из слоновой кости.

На рассвете проезжают муниципальные машины с британским королевским гербом. За рулем сидят отвратительные парии, прозванные «служителями смерти» – они собирают трупы тех, кто не пережил эту ночь. Их свозят к огромным кострам или на пустыри, где все черно от грифов. Это и есть «башни молчания», предназначенные для отверженных.

Вся эта мерзость простирается передо мной, пока взятый напрокат в гостинице «бентли» с трудом прокладывает себе дорогу. Шофер-индус старательно закрыл все окна и включил кондиционер на полную мощность. Мы движемся по направлению к Соленому озеру и к резиденции генерала Килни. Из-под колес летит горячая пыль, которая оседает на потных лицах людей; мальчишки радостно приветствуют нас, размахивая руками посреди всеобщего гниения калькуттских улиц.

Кали, Кали, Каликут – город последней степени вырождения.

Мы подъехали к большой черной решетке, которая открылась, как только прогудел наш клаксон. Водитель ненадолго остановил машину на подъезде к вилле, и четверо проворных слуг, вооруженных длинными метелками из перьев, старательно счистили с машины пыль.

Дорога, окруженная газоном, вела наверх к огромному зданию с белой колоннадой, которому впору было стоять в самом центре лондонской Белгравии.[53] По парку прогуливались элегантные люди, дети играли в обруч со своими боннами в неизменных белых чулках и перчатках. Все это выглядело как карикатура на колониальную жизнь. Индия, оставшаяся у меня за спиной пять минут назад, казалась далеким кошмаром. Водитель остановил машину в дворике с бетонным покрытием, и я направился к компании людей, среди которых заметил хозяина дома. Они стояли у роскошного стола, накрытого белоснежной скатертью, уставленного огромными блюдами с фруктами и заманчиво запотевшими кувшинами. Немного поодаль в ухоженном парке те, что помоложе, были захвачены элегантной безделкой – игрой в крокет.

Генерал Килни, который был великолепен в своем военном кителе, со светской непринужденностью перезнакомил меня с соседями-гостями: консулами, генеральными директорами, главными счетоводами, дантистами и врачами из университета, гарнизонным начальством и неизменным англиканским пастором, обжорой и любителем поострить при дамах. Было там и несколько очень красивых европейских женщин, которые казались птицами из умеренных широт, нашедшими себе приют в этом прохладном и уютном оазисе посреди Индии.

– Наш друг Вуд собирается предпринять увлекательнейшее путешествие в Тибет… Он пишет исследование для «Нэшнл джеографик»… Вызнаете, он знаменитый археолог.

Я улыбался и протягивал руку для пожатия. Меня внимательно рассматривали, как всякого, кто оказывался в этой хорошо оплачиваемой, но труднопереносимой ссылке. Дамы проявили ко мне интерес, как это всегда бывает, когда выясняется, что кто-то еще не женат. Со всех сторон на меня сыпались советы: придя с улицы или даже просто открыв почту или пролистав «Таймc», протирать руки спиртом; бриться и чистить зубы, используя бельгийскую минеральную или кипяченую воду («только хорошенько прокипятите!»); мыть минеральной водой с мылом даже те фрукты, которые подают в «Гранд-отеле».

Эти люди вели постоянную, упорную, неустанную, эпического размаха битву с расстройством желудка.

Я ощутил то, что должен почувствовать любой разведчик, когда говорит себе: «Вот сейчас начнется представление, пора мне открыть огонь или начать игру». С первыми победами постепенно рассеивается тревога, владевшая тобой вначале, пьянящее бесстрашие приносит удачу. Мне вспомнился любопытный совет военных моряков: те уверяют, что нет места безопаснее, чем эпицентр шторма. Это самая неподвижная точка, вокруг которой кружатся вихри.

Было очевидно, что я сильно рисковал, предпочтя тот путь, который мне указал Брук. Мне нужно быть все время начеку, отслеживая малейшие движения. Но что правда, то правда – археолог, избегающий общения и ускользнувший из Калькутты, даже не побывав в легендарном Бенгальском обществе, вызвал бы еще большие подозрения. Выбирая между двумя вариантами, я доверился интуиции. Первая встреча придала мне уверенности в себе. Я играл энергичного, находчивого, саркастического Роберта Вуда, остряка и более или менее светского человека. Я не побоялся обменяться парой фраз с военными. Многие из них обязательно сообщат обо мне своим разведслужбам, так что стоило произвести на них хорошее впечатление, показавшись симпатичным, общительным человеком. У меня было преимущество в несколько дней, и только какое-то неожиданное происшествие могло заставить бюрократическую машину начать работать быстрее обычного.

(Перечитывая эти строки, я не могу не покритиковать себя за некоторую самоуверенность. Какой неопытный разведчик не воображает себя всесильным, когда ему удается первый обман?)

После обеда в доме воцарилась благостная, располагающая к отдыху атмосфера. Устроившись в плетеном белом кресле, я стал наблюдать за этими существами, которых называют британцами. За стоящим в галерее фортепиано торжественно восседал бородатый пианист-сипай[54] в шелковом сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Он, как и положено, наигрывал сладкие, размеренные, способствующие пищеварению мелодии: «Чай для двоих», «Туман твоих очей», «Континенталь».

Сидя с полузакрытыми глазами, я слышал, как теннисисты бегают по красноватой земле корта. Кто-то вполголоса объявлял счет, из уважения к остальным стараясь не нарушать тихий час.

Одетые во все белое, они слонялись, словно скучающие привидения. В одном углу – дамы, в другом – дети с боннами, одетыми в форму. Джентльмены что-то негромко обсуждали, передавая друг другу бутылку портвейна. Закомлексованные угнетатели. Викторианцы, насилующие мир. Умирающие с орлиными когтями. Я находился среди них, среди врагов, которых мы хотели уничтожить навсегда и которые на самом деле уничтожали нас с организованным упорством, свойственным посредственности, с невозмутимостью коммивояжеров, снова и снова звонящих в дверь.

В тишине сиесты все это напоминало санаторий для выздоравливающих альбиносов. Вот во что вырождается раса без очищения, которое приносит с собой война и геройство, – в игроков в крокет, в мужей, в автомобилистов, в бюрократов.

Я настолько погрузился в свои размышления, что вздрогнул, услышав рядом с собой женский голос. Он звучал решительно и уверенно, всеми модуляциями безошибочно указывая на свою сословную принадлежность.

– Мистер Вуд, какой же вы неисправимый англичанин! Я бы даже сказала, что все ваши мысли написаны у вас на лице, – рассмеялась она.

Мы во второй раз пожали друг другу руки. Это была одна из тех молодых дам, с которыми Килни познакомил меня сразу по приезде. Наверняка мой взгляд задержался на ней на секунду дольше обычного. Она была высокого роста, с прямыми волосами, с живым и ироничным взглядом.

– Нет-нет! Не вставайте, не хочу вас беспокоить, – и она быстро пододвинула себе стул, не дав мне времени подняться. – Я Кэтти Кауфман, – заявила она, полагая, что этим все сказано. – А вас я запомнила, вы Роберт Вуд… Ну и тоска! И кому только приходит в голову устраивать такие собрания?

– Вы считаете, что именно об этом я и думал? – спросил я.

– Да, конечно. Это было написано у вас на лице. К чему все это, зачем нас занесло в Индию, к чему эта дурацкая жизнь? Вот о чем вы думали. – В своей безапелляционной уверенности она была довольно забавна. – А еще у вас появилось искушение остаться здесь. Столько возможностей, столько мест освободилось из-за войны! К тому же в Лондоне с его отвратительным туманом… – и мы оба рассмеялись.

– Давайте условимся: я буду отдыхать здесь, в прохладе, а вы будете рассказывать обо мне. Договорились?

Но сначала она подошла к соседнему столу и принесла нам два больших бокала с манговым напитком. Я смог разглядеть ее фигуру, красивые ноги под покачивающейся юбкой из расшитой ткани. Она мне понравилась.

Не прерывая ее ни на секунду, я выслушал, как она с большим изяществом поведала мне о моем уэльском детстве, проведенном в кругу семьи; о том, как, заболев корью, я читал «Энциклопедию мира» и впервые ощутил призвание археолога; о моей предполагаемой влюбленности в очаровательную соседку, дочь протестантского пастора. Она долго рассуждала о том, что назвала моим «экзистенциальным кризисом»: я пошел против собственного отца и интересов своего класса, по призыву поэта Одена[55] записавшись в интернациональные бригады, чтобы сражаться за Испанскую республику…

– Да. Вы в тайне почти от всех сели на венгерское грузовое судно, которое выходило из этого ужасного Плимута, из дока, заваленного горами угля. Так вы окончательно вырвались из лона семьи. – И она высказала наблюдение, которое сильно меня встревожило: – Именно там, в интербригадах,[56] когда вы изо всех сил старались скрыть свое итонское[57] английское произношение, у вас выработался этот жужжащий говорок, от которого вы так и не избавились, а теперь еще и бравируете им, как неисправимый сноб…

Она покоряла своей непринужденностью и фантазией. В ее очаровательном сарказме все еще угадывались отголоски проказ, которые она проделывала, учась в закрытой школе в Швейцарии. Я решил, что не стоит слишком далеко заходить в этой игре:

– Совершенно верно. Все удивительно точно. Не хватает только кое-каких деталей. Со временем вы сами убедитесь в своем провидческом даре. – Я допил свой манговый сок, и спросил, выдержав приличествующую паузу: – Ваш супруг тоже здесь, миссис Кауфман?

– О нет! К сожалению, на дежурстве. Он врач. Его, естественно, мобилизовали. Он работает в лаборатории тропических болезней, кстати, одной из самых передовых в мире. Они там дни напролет занимаются своими исследованиями. Эта страна – сплошная инфекция. А муж – один из тех героев, которые воображают, что смогут превратить Индию, да и весь мир, в здоровую местность, не хуже графства Сассекс. Но здесь нам нечего делать с нашей медициной и нашими взглядами на жизнь. У них просто опускаются руки: разве можно лечить больного сифилисом слона, делая ему уколы дистиллированной водой.

– На самом деле, если хорошо подумать, в таком упорном труде есть нечто благородное.

– Не обольщайтесь. Они занимаются наукой, чтобы лечить сипаев. Лечить для того, чтобы те умирали за нашу обожаемую Британию на всех фронтах, на каких мы только сражаемся. Знаете ли вы, что шестьдесят пять процентов сипаев, призванных в нашу армию, больны заразными болезнями? Настоящая головная боль для английских сержантов…

Она ненадолго задумалась, а потом сказала:

– По большому счету, если в нацистах и есть что-то хорошее, так это то, что они здорово напугали всех этих отвратительных зануд-буржуа.

– Напугали? То, что происходит сейчас, намного серьезнее простого испуга. Я бы не сказал, что бомбовые удары по Лондону, унесшие сотни жизней, – это всего лишь испуг…

В моем голосе прозвучали подобающие случаю суховатые нотки. Кэтти очень обиделась. Я наблюдал за ней. Она была моложе, чем показалось вначале, ей было не больше двадцати двух.

– В любом случае, фашисты терпят поражение на всех фронтах, – сказал я.

Кэтти смотрела на меня с обидой, ведь я отказался поддержать предложенную ею игру – светский разговор о нацизме и войне. Наверняка она надеялась обрести во мне союзника для своих идеологических проказ, которыми она, похоже, любит шокировать соотечественников.

– До чего же вы… привязаны к условностям! – произнесла она с очаровательной интонацией.

Кэтти Кауфман напоминала мне персонажей из романов Форстера,[58] которые я читал, учась в аспирантуре в Оксфорде. Интеллектуалы, гуманисты, сосланные в экзотическую Индию, не знают, как теперь быть, чтобы избежать противоречия между собственными представлениями о нравственности и тем, что фактически они – агенты жестокого расистского империализма.

Существа, тяжело раненные в свое викторианское причинное место.

Капор отбрасывал ей на лицо мягкую, прозрачную тень, достойную кисти Ренуара. Я вглядывался в нежный пушок на ее втянутых щеках, пока она, посасывая соломинку, допивала манговый сок.

Нет, Кэтти не прочла ни одну из моих мыслей. Удобно расположившись в плетеном кресле, я позволил себе расслабиться. Я погрузился в то, что принято называть «частной жизнью». Я относил себя к тем людям, кто сумел или думает, что сумел, отказаться от этой самой частной жизни. Я был не такой, как эти мужчины, которые гуляют по парку и время от времени подходят к жене и детям. Но и мне однажды, в Мадриде, довелось поднять на руки сына. Я ездил в Мадрид, чтобы впервые увидеть его. Но к тому времени я уже перешел Рубикон и стал одним из тех, кто верит, что с этой минуты у них не может быть никакой частной жизни, потому что они посвятили себя великому делу.

Мой сын Альберт. Альберто. Отправляясь в путь, чтобы увидеть его, я знал, что еду прощаться с ним навсегда.

Что я мог сказать своей дорогой Кармен, что мог я сказать ее радушным сестрам? Я готовился к тому, чтобы стать одним из главных героев, человеком, которому суждено разорвать цепь бытия. Как я мог объяснить Кармен и ее сестрам, что чувствовали мы в те пламенные гёттингенские вечера, когда уверовали, будто сумеем положить предел вырождению и стать отцами Возрождения? Как отказаться от всего этого и остаться с сыном? Миф стал значить для меня больше, чем действительность.

В огромных сияющих глазах Кармен явственно читалось разочарование. По большому счету, я ничего не мог ей объяснить. Даже то, что убиваю во имя любви. Позже, вечером накануне моего отъезда, когда мы гуляли по саду Ретиро, я в шутку сказал что-то вроде «считай, что вышла замуж за тореадора…»

– Нужно говорить «тореро». А не «тореадор», как пишут во французских опереттах, – сказала Кармен и ласково улыбнулась, смирившись.

Меня позвали к главному столу, за которым сидели мужчины с генералом Килни во главе. Стол из бамбуковых стволов был выкрашен в белый цвет, над ним натянули тент в бело-красную полоску. Мальчики-индусы в тюрбанах и сюртуках, застегнутых на все пуговицы, медленно помахивали опахалами, отгоняя мух. Мужчины чинно беседовали и, следуя заведенному ритуалу, передавали друг другу бутылку портвейна.

– Мистер Вуд собирается провести очень интересные исследования в Тибете, – объявил Килни уже в который раз.

– Вуд, – сказал полковник Декстер, сверля меня взглядом, – как говорится, мир тесен. Представьте себе, я знавал вашего отца. Я его прекрасно помню.

Инстинкт выживания вытеснил из моего сознания панические упреки, которые я собирался было обрушить на себя за то, что не послушался Брука. Я отпил большой глоток портвейна, сумев сохранить внешнюю непринужденность. К счастью, никто не видел потный след, который остался на бокале от моей руки.

– В Кардигане или Аберпорте? – спросил я, используя два из шести-семи названий, связанных с моим лжедетством.

– В Кардигане, в Кардигане… В клубе. Он тогда не мог нарадоваться на этого роскошного нормандского скакуна… Как же его звали? Он еще в тридцать первом…

Но тут меня спасло неожиданное происшествие. Прибежали бонны, ведя с собой мальчика, который упал и порезал коленку о проволоку, торчавшую из изгороди. Они бросились промывать ранку спиртом и мазать дезинфицирующей мазью лизоформ. Поднялся такой переполох, точно речь шла о ранении принца, страдающего гемофилией. Надо было действовать как можно быстрее, чтобы индийская зараза не проникла через поцарапанную кожу.

Отец Вуда был предпринимателем и помимо всего прочего разводил скаковых лошадей. Фамильное имение располагалось в Аберпорте, а конюшни – в Кардигане. Я судорожно перебирал в уме известные факты, пока все вокруг постепенно успокаивались, видя, что у мальчика ничего серьезного. Я почувствовал, что все может быть поставлено под удар из-за одного-единственного слова. К счастью, Декстер, судя по всему, отвлекся:

– Кардиган! Вот бы сейчас такой прохладный вечерок, как там, а? – К счастью, он не настаивал на имени чертова коня. (Надо сказать, у каждого англичанина в подсознании бродят лошадиные имена.)

Килни снова завел разговор о моей работе:

– Вуд – автор выдающихся работ о Перу, он участвовал в открытии этого города…

– Мачу-Пикчу, – сказал я.

– Ах да, конечно!

Все снова вернулись к разговорам о войне, начатым до моего появления. К счастью, полковник Декстер поднялся, чтобы поприветствовать жену, настоящего солдата в юбке. Казалось, она проводит смотр новобранцам.

Призрак Вуда подверг меня серьезному риску. Я допил свой портвейн и только тогда заметил, как у меня пересохли губы.

Призрак имел право мстить. После того как все мы единодушно проголосовали, полковник Вольфрам Зиверс сказал мне, кажется, с какой-то иронической издевкой: «Пусть теперь майор Вернер напишет текст приказа и немедленно отправит его шифровкой». Телеграмма, составленная мной и сразу же отправленная в тюрьму Шпандау, где содержался Роберт Вуд, гласила: «Следует срочно уничтожить агента Вуда. До особого распоряжения его имя должно оставаться в списке заключенных Берлин-Шпандау, ежемесячно передаваемом в Красный Крест».

Я как раз вспоминал об этом, пока консул освобожденной Франции перечислял недавние сражения, особенно напирая на хорошие новости с итальянского фронта. Декстер обернулся и проговорил:

– Недолго осталось этой марионетке… Раз Сицилия пала, «оси Берлин – Рим» скоро конец.